Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

Elektro- und Solarschiffe (IX)

2014

Im Januar wird auf der boot Düsseldorf 2014 ein

neues Wassersportgerät vorgestellt, das teils Surfbrett und teils Wassermotorrad

ist, mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 km/h über flaches Wasser

saust und über einen Bluetooth-Handregler gesteuert wird.

Das von dem deutschen Ingenieur Markus Schilcher und seiner in Oberammergau beheimateten Firma Waterwolf seit etwa 2009 entwickelte MXP-3 kann jeden Baggersee oder Fluß in einen spannenden Surfspot verwandeln. Diese Sportart läßt sich am besten als ,elektrisches Moto-Surfen’ beschreiben.

Das neue MXP-3 wird von einem darunter angebrachten 5 kW (7 PS) starken Elektromotor angetrieben, der einen Propeller im Heck antreibt. Der verbaute 20 Ah Lithium-Ionen-Akku bietet Fahrspaß für 20 - 25 Minuten (andere Quellen: 30 - 40 Minuten) oder 8 km Reichweite. Die Geschwindigkeits- und Batterieinformationen lassen sich auf einem vorn am Brett installierten LCD-Bildschirm ablesen. Als Sicherheitsvorkehrung verfügt das Board über einen magnetischen Not-Aus-Schalter, der durch Ziehen an der Handgelenksleine aktiviert wird. Sollte der Fahrer herunterfallen, zieht der Zug an der Leine den magnetischen Stecker heraus und unterbricht sofort den Strom.

Das aufgrund seiner Bauart sehr wendefreudige Surfbrett wird in zwei unterschiedlichen Klassen mit 240 bzw. 245 cm Länge angeboten. Die leichtere Version wiegt insgesamt 23 kg und ist für ein Körpergewicht von bis zu 85 kg ausgelegt. Wer schwerer ist, muß auf die größere, 25 kg schwere Version zurückgreifen. Der Akku kann in 3 - 3,5 Stunden wieder neu geladen werden. Da er austauschbar ist, bietet die Firma auch Ersatz-Akkus an, um die Fahrt schnell wieder aufnehmen zu können.

Das MXP-3 soll im Mai in den Verkauf gehen, die Standardversion kostet 6.990 € (andere Quellen: knapp 8.400 €). Die Firma ist nicht mit dem dänischen Unternehmen Water Wolf zu verwechseln, das auf Unterwasserkameras für Angler spezialisiert ist.

Daß es auch beträchtlich günstiger geht, belegt das in Seattle ansässige

Unternehmen Current Drives, das ab Februar 2014 einen

Zusatz-Elektromotor für Stand-up-Paddleboards (SUPs) anbietet, die

immer beliebter werden. Das System macht es leicht, mit beiden Händen

zu fischen, während man flußaufwärts unterwegs ist.

Das ElectraFin genannte System besteht aus drei Hauptkomponenten. Zunächst gibt es eine aus Polyethylen gefertigte Motor-Propeller-Flossen-Einheit, die in weniger als einer Minute in den Flossenkasten an der Unterseite der meisten SUPs geschoben werden kann. Ein Stromkabel führt von dort aus um die Rückseite des SUP herum zu einem wasserdichten Akkupack, das oben auf dem Board angebracht wird - und ziemlich improvisiert aussieht. Schließlich gibt es noch eine kabellose Geschwindigkeitssteuerung, die der Fahrer am Handgelenk trägt.

Der 240 W Motor und der Lithium-Ionen-Akku tragen zusammen 6,4 kg zum Gewicht des Boards bei. Sie können es vier Stunden lang auf eine Höchstgeschwindigkeit von 8 km/h oder etwa 26 km weit bringen - oder länger, wenn man nicht mit voller Geschwindigkeit fährt. Das Aufladen des Akkus soll eine Stunde pro zwei Stunden Nutzung dauern.

Die wasserdichte Fernbedienung ermöglicht die Geschwindigkeitsregelung, zeigt den Ladezustand der Batterie an und schaltet den Motor ab, wenn sie mehr als 3 m davon entfernt ist, wie es bei einem Sturz des Fahrers der Fall wäre. Flachwasser-Kajakfahrer können die Vorteile einer kajakspezifischen Version der ElectraFin nutzen. In diesem Fall wird der Antrieb wie ein normales aufklappbares Kajakruder am Heck des Bootes angebracht.

Current Drives sammelt auf Indiegogo Geld für die ElectraFin, die hier für 850 $ angeboten wird. Was auch erfolgreich ist, denn der Zielbetrag von 15.000 $ wird weit überschritten, als nur 57 Unterstützer 35.000 $ zusammenbringen.

Ziemlich ähnlich ist der Bixpy Jet der von Houman

Nikmanesh aus San Diego gegründeten kalifornischen Firma Bixpy

USA, der im Juli 2016 in den Blogs erscheint

und sich durch eine besondere Vielseitigkeit auszeichnet, da er ein

Stand-up-Paddleboard ebenso antreiben kann wie ein Kajak, ein Kanu

und sogar eine Person selbst.

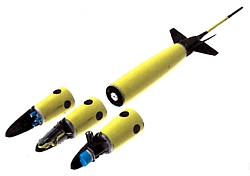

Der Antrieb wurde als Reaktion auf eine Beinahe-Katastrophe entwickelt. Zwei Jahre zuvor hatten einige der späteren Teammitglieder mit heftigen Winden und Strömungen zu kämpfen, als sie mit dem Kajak zur Küste von San Diego zurückfuhren. Es klappte, aber die Paddler erkannten den Ernst der Lage, in der sie sich befunden hatten, und machten sich an die Arbeit, einen kompakten Kajakmotor zu konstruieren. Daraus wurde schließlich ein einziger Zusatzantrieb für mehrere Wassersportarten, der etwa so groß wie eine 1-Liter-Wasserflasche ist.

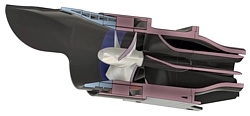

Die primäre Bixpy Jet-Einheit wiegt etwa 0,9 kg und verfügt über einen speziell angefertigten Motor, der einen Propeller in einem Gehäuse antreibt. Hinzu kommen verschiedene Akkus und Befestigungselemente, um den Antrieb bei verschiedenen Aktivitäten einzusetzen. Beginnend mit der Kajakversion, die ursprünglich entwickelt werden sollte, bietet Bixpy die Komponenten in verschiedenen Kits an.

Das Outboard Jet Kit ist ein allgemeiner Bausatz, der für verschiedene Arten von kleinen Booten geeignet ist. Er verfügt über Aluminiumarme, die sich an das jeweilige Modell anpassen lassen, einen Joystick-Lenkmechanismus und einen 450 Wh Lithium-Ionen-Akku, der sich in vier Stunden aufladen läßt. Die Laufzeit bei kontinuierlicher Nutzung bei Höchstgeschwindigkeit von 11 km/h soll eine Stunde betragen, oder 2 - 6 Stunden bei normaler Nutzung. Die geschätzte Reichweite liegt bei 16 - 24 km.

Das SUP Jet Kit verwandelt den Bixpy Jet in einen Stand-up-Paddleboard-Motor, der gegen die Mittelfinne des Boards ausgetauscht wird, während die Batterie oben auf dem Deck befestigt wird. Mit der kabellosen Armbandfernbedienung läßt sich die Geschwindigkeit auf etwa 10 km/h erhöhen, die angegebenen Laufzeiten sind die gleichen wie für das Outboard-Kit.

Was Bixpy so besonders macht, ist das Swim Jet Kit, das anstelle des großen Kastenakkus einen 180 Wh Röhrenakku verwendet und zu einem 2,3 kg schweren Handgerät zusammengebaut wird, das den Schwimmer auf Knopfdruck durch das Wasser schießen läßt. Der Swim Jet ist für eine Betriebsdauer von 45 Minuten bis zwei Stunden und eine Tauchtiefe von bis zu 27 m ausgelegt. Er verfügt über zwei Geschwindigkeiten und enthält zudem ein eingebautes Licht und eine Action-Cam-Halterung. Der Akku läßt sich in etwa zwei Stunden aufladen. Über ähnliche Produkte wird in dem späteren Schwerpunkt Unterwasser-Scooter noch ausführlich berichtet.

Die Kits, die alle mit einer magnetischen Notabschaltleine ausgestattet sind, befinden sich noch nicht offiziell im Verkauf und Bixpy gibt die Preise derzeit nur pro Paket an, wobei das Outboard Jet Kit mit 1.099 $, das SUP Jet Kit mit 999 $ und das Swim Jet Kit mit 750 $ beziffert werden.

Das Unternehmen startet im September 2016 eine Kickstarter-Kampagne zur Finanzierung der ersten 500 Produktionseinheiten des modularen Wasserstrahl-Antriebssystems, die jedoch nicht erfolgreich ist. Trotzdem gelingt es Bixpy, auf dem Markt Fuß zu fassen. Im Jahr 2023 folgt das Modell K-1 Outboard Kit, für das im Mai eine Kampagne auf indiegogo beginnt - die diesmal das Ziel von 50.000 $ weit übertrifft, als 228 Unterstützer insgesamt 319.626 $ beisteuern.

Im Februar 2024 folgt ein kompaktes, tragbares Elektroantriebssystem auf Basis des K-1, das gemeinsam mit der Firma Oru Kayak entwickelt wurde, die seit langem einige der kompaktesten tragbaren Wasserfahrzeuge auf dem Markt anbietet.

Auf dem Wasser wird der K-1 durch das mitgelieferte Outboard Power Pack angetrieben, das eine geschätzte Laufzeit zwischen 80 Minuten und zwölf Stunden bietet, je nachdem, welche der zwölf Geschwindigkeiten der Paddler gewählt hat. Das E-Drive Kit (o. ePropulsion eLite), das mit allen Kajakmodellen kompatibel ist, ist für 1.299 $ erhältlich.

(Grafik)

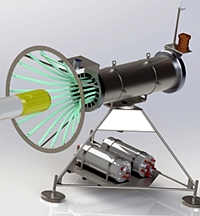

In diesem Kontext sollen noch die Varianten anderer Entwickler und Produzenten erwähnt werden, die in den Folgejahren zu sehen sind. Dazu gehört im März 2014 ein Entwurf der Designer Gangyoon Chang, HoYeon Kim, Kiwon Lee und Jiman Lee. Der AIR BOOSTER ist ein neues Konzept von Bootsmotoren, die durch den Verzicht auf einen Propeller keine Gefahr mehr für die Meeresbewohner darstellen. Statt

dessen wird das Boot durch Luftdruck bewegt.

Anstelle von scharfen, sich drehenden Schaufeln, wie sie typischerweise im Sockel von Motorbooten zu finden sind, hat der AIR BOOSTER Motor kleine innere Turbinen und die Fähigkeit, Luft unter Druck zu setzen und auszustoßen. Er saugt sie von vorne an und schickt sie mit großer Geschwindigkeit nach unten und nach außen, um für Schub zu sorgen.

Das Konzept, das sich sicherlich auch bei Boards hätte anwenden lassen, scheint aber nicht weiterverfolgt worden zu sein, es finden sich auch keine näheren Angaben zu der angedachten Leistung oder Stromversorgung.

Erwähnenswert ist auch das elektrische Surfbrett Aquila der gleichnamigen spanischen Firma Aquila (o. Aquila Boards), das im Juli 2014 gezeigt wird. Die Firma ist ein Spin-off von Bizintek Innova, einem auf Elektronik spezialisierten Unternehmen für Produktentwicklung und Engineering, und begann ursprünglich als Projekt zur Entwicklung eines elektrischen Antriebssystems für den Einsatz im Wassersport.

Dank der in den letzten Jahren erzielten Verbesserungen in der Batterietechnologie verfügen die Boards über ein vollständig integriertes, elektrisch betriebenes Jet-Antriebssystem, das weder Lärm noch Emissionen verursacht. Es nimmt etwas Wasser aus dem unteren Teil des Boards auf und setzt es durch die Düse am Heck unter Druck, wodurch das Board den nötigen Schub erhält, der über eine drahtlose Fernbedienung reguliert wird. Die Akkus sind austauschbar.

Das Unternehmen prüft nun das Interesse an drei Elektro-Board-Designs: Das Einsteigermodell Manta mit einer Höchstgeschwindigkeit von 33 km/h und einer Akkulaufzeit von 30 Minuten, das 230 x 98 cm mißt und im Einzelhandel für 2.800 € angeboten werden soll; der 245 x 68 cm große Carver für Hochgeschwindigkeits-Slalomfahrten mit bis zu 71 km/h, der 3.300 € kosten wird; sowie das auf Freestyle-Fahrer ausgerichtete Blade, das nur 185 x 60 cm mißt, 18 kg wiegt und eine Höchstgeschwindigkeit von 53 km/h erreicht. Der Preis liegt bei 2.900 €.

Die Aquila sucht jetzt nach Investoren. Ziel ist es, im Jahr 2015 in die Produktion einzusteigen. Es lassen sich aber keine Details über eine Umsetzung finden - und Anfang 2023 befindet sich die Firma in Liquidation.

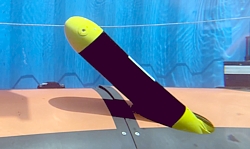

Im September folgt auf dem Cannes Yachting Festival mit dem elektrischen Wakeboard Radinn der schwedischen Unternehmer Alexander Lind und Philip Werner ein Gerät mit einem Gehäuse aus Kohlefaser und einem salzwasserbeständigen Jet-Antriebssystem, das von einem wechselbaren Lithium-Akkupack in einem wasserdichten Fach angetrieben wird. Das gesamte Board wiegt inklusive Akku etwa 29 kg.

Die Geschwindigkeit wird über eine kabellose Handfernbedienung gesteuert. Das Board kann derzeit mit bis zu 25 Knoten (46 km/h) fahren, obwohl die endgültige kommerzielle Version noch schneller sein wird. Eine Akkuladung soll für 45 - 60 Minuten bei gemischten Geschwindigkeiten oder 20 - 30 Minuten bei voller Fahrt reichen.

Es werden normale Wakeboard-Fußbindungen verwendet, die für Anfänger abgenommen werden können - so können Neulinge auf dem Brett kniend oder liegend beginnen. Das Radinn soll noch in diesem Winter in Produktion gehen, die Auslieferung an Vorbesteller für 15.000 € ist für nächstes Jahr geplant. Auch die Firma Radinn wird im November 2023 für insolvent erklärt.

Eher konventionell aufgebaut ist die

von Dmitri Kozhevnikov und Alexei

Ostanin und ihrem kalifornischen Unternehmen Boost

Surfing in Huntington Beach entwickelte Boost Surfing

Fin, die im Dezember 2019 in den Blogs

erscheint. Die Konstrukteure hatten Ende des Vorjahres ihren ersten

und anschließend noch zwei weitere Prototypen gebaut, bevor im August

der erste Test auf offener See erfolgen konnte.

Surfing Fin

Die motorisierte Finne besteht aus einer Kombination aus ABS-Kunststoff und Glasfaser und wiegt nur 771 g, ihr schlankes Design minimiert den Wasserwiderstand. Da sie mobil ist, kann sie in wenigen Minuten von Brett zu Brett übertragen werden, so daß Surfer sie an jedem Tag auf dem Surfbrett nutzen können, das ihren Bedürfnissen am besten entspricht.

Die Stromversorgung des 800 W Motors erfolgt über eine 90 Wh oder 200 Wh Lithium-Batterie, aktiviert wird er über eine am Board oder am Handgelenk befestigte bzw. in der Hand gehaltene Funkfernbedienung. Der Motor bringt das Board dann je nach gewählter Boost-Länge für acht oder 20 Sekunden auf eine Höchstgeschwindigkeit von 18 km/h. Pro 60- bis 90-minütiger Aufladung ist eine Gesamtlaufzeit von zwei Stunden möglich.

Die Kickstarter-Kampagne, die bis zum Januar 2020 läuft und bei der der Motor zu einem Preis ab 149 $ angeboten wird, ist ausgesprochen erfolgreich, als 1.046 Unterstützer mit 243.958 $ dazu beitragen, das Projekt zu verwirklichen. Auch hier war der Zielbetrag nur 50.000 $. Der später geplante Verkaufspreis liegt bei 299 $. Die Auslieferung beginnt im Mai.

Ein wesentlich massiveres Teil wird im August 2022 vorgestellt. Das von einem Team von Wassersportlern und Ingenieuren aus Portland, Oregon, entwickelte, 15 kg schwere Gerät verfügt über einen einzigen wassergekühlten elektrischen Jet-Antriebsmotor.

Frühere Prototypen verfügten über zwei solcher Motoren - einen auf jeder Seite des Boards/Kajaks -, die jedoch zu viel Widerstand erzeugten und zu viel Batteriestrom verbrauchten.

Die aktuelle Version des HydroJet (HJ) wird mit einem speziellen Gurtsystem am hinteren Teil des Wasserfahrzeugs befestigt und ermöglicht eine Höchstgeschwindigkeit von über 27 km/h. Eine Ladung des herausnehmbaren 44 Ah Lithium-Ionen-Akkus soll für bis zu 80 Minuten Laufzeit reichen. Die Steuerung erfolgt über eine kabellose Handfernbedienung und durch Verlagerung des eigenen Körpergewichts und/oder mit Hilfe eines Paddels. Details zum genauen technischen Aufbau oder zum Motor selbst gibt es keine.

Auch der HydroJet ist Gegenstand einer Kickstarter-Kampagne, bei der das Exemplar für 1.100 $ zu erhalten ist, während der spätere Einzelhandelspreis zwischen 1.300 und 1.400 $ liegen soll. Diese Kampagne erreicht aber nicht das Finanzierungsziel von 60.000 $, denn bis September kommen nur 35.452 $ zusammen - was dann auch das Letzte ist, was über den HydroJet zu erfahren ist.

(Grafik)

Im Zuge der allgemeinen Jahresübersicht ist der von dem Schweizer Diplomdesigner Timon Sager aus Zug entworfene Daycruiser Nimue 490 vom Februar 2014 zu erwähnen, der sich durch eine außergewöhnliche Karosserie und sein schlankes Design mit einem sich stark verjüngenden Bug auszeichnet, das durch den Windschutz betont wird, der sich über das Heck erstreckt. In den Rahmen sind ausziehbare Paneele integriert, die die Gäste bei Bedarf schützen.

Die 14,95 m lange und 4,04 m breite Nimue 490 ist für bis zu acht Personen ausgelegt und bietet mit ihrem innovativen Steuermechanismus, bei dem sich der gesamte Bug gezielt verbiegt, eine hohe Manövrierfähigkeit. Dank der drei Flexibilitätspunkte an der Vorderseite wird das Wenden bei hohen Geschwindigkeiten viel einfacher und schneller. Dieser Shape-Shifting-Aufbau basiert auf dem Konzept Protei von Cesar Harada, einem formveränderlichen Segelroboter, der im Kapitelteil Segelschiffe beschrieben wird.

Der elektrische Antrieb verleiht dem Boot eine Geschwindigkeit von bis zu 42 Knoten (77,8 km/h), die Reichweite wird mit 2.200 km angegeben - allerdings ohne jegliche Details zu dem dafür erforderlichen Batteriepaket. Bis jetzt ist die Nimue 490 nur ein Konzept, und es ist fraglich, ob sie jemals real umgesetzt wird.

Im April 2014 wird berichtet, daß auf der Elbe derzeit ein im März 2013 fertiggestelltes hybridelektrisches Lotsenboot (o. Lotsentender) erprobt wird, das mit einem EcoProp-Hybridantrieb von Siemens ausgerüstet ist: Ein 900 kW starker MTU-Diesel treibt das Schiff an, dabei kann überschüssige Energie von einem Generator genutzt werden, um das Schiff mit Strom zu versorgen. Ein weiterer Generator wird von einem Volvo-Penta-Dieselmotor angetrieben. Zudem ist das Schiff mit einem elektrisch angetriebenen Bugstrahlruder ausgestattet.

Im Elektrobetrieb treibt der Siemens-Elektromotor den Propeller alleine an, wobei das Lotsenboot in diesem Modus ein Drittel der möglichen Höchstgeschwindigkeit von 17 Knoten (31,5 km/h) erreicht.

Die 20,5 m lange und 12,3 m breite Explorer ist eine Weiterentwicklung der seit 1999 in der Deutschen Bucht bewährten SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull)-Schiffe. Das sind Schiffe, die auf zwei unter der Wasseroberfläche gelegenen, torpedoförmigen Auftriebskörpern fahren. Sie reagieren weniger stark auf Wind oder Wellen und können deshalb auch bei hohem Seegang ein sicheres Umsteigen des Lotsen vom Boot auf das zu leitende Schiff gewährleisten.

Bei der Explorer sind die beiden seitlichen Auftriebskörper durch eine Röhre in der Mitte ersetzt, wobei zwei an den Seiten angebrachte Ausleger für Stabilität sorgen. Aus der Röhre heraus wird das Boot auch angetrieben. Mit dem neuen Einrumpfkonzept ist das SWASH (Small Waterplane Area Single Hull)-Schiff leichter und wendiger als seine Artgenossen.

Nach einer mehrjährigen erfolgreichen Erprobung in der Elbmündung vor Brunsbüttel wird die Explorer Anfang April 2017 von der Explorer GmbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft der ABEKING & RASMUSSEN Schiffs- und Yachtwerft SE (A&R), an das Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur verkauft. Es ist das bisher einzige Schiff nach dem SWASH-Konzept - das von A&R zudem auf eigene Kosten gebaut und dem Nutzer zur Langzeit-Erprobung zur Verfügung gestellt wurde. Es wird nun vom Lotsbetriebsverein e.V., Außenstelle Cuxhaven, betrieben und im Lotsversetzbetrieb vor Brunsbüttel eingesetzt.

Im Zusammenhang mit Lotsenbooten ist zu erwähnen, daß das in British Columbia ansässige kanadische Schiffsbauunternehmen Robert Allan im April 2018 ein neues vollelektrisches Lotsenboot mit der Bezeichnung RAlly 1600-E vorstellt. Mit seinem Doppelschrauben-Antrieb erreicht es eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 20 Knoten und ist für Kurzstrecken von bis zu fünf Seemeilen ausgelegt, bei denen zwischen den Aufträgen ausreichend Zeit ist, um die Batterien zu laden. In diesem Szenario kann das Boot einen kompletten Betrieb mit 30 % der nominalen Batteriekapazität durchführen.

Als Lotsenboot übernimmt es beim Auslaufen eines Schiffes aus einem Hafen nach Erreichen der offenen Gewässer den Transport des Lotsen zurück in den Hafen oder zur Lotsenstation an der Küste bzw. bringt den Lotsen zum eintreffenden Schiff.

Der neue Prototyp ist im Gegensatz zu seinem stählernen Vorgänger aus Aluminium gefertigt und arbeitet mit zwei 500 kW starken Elektromotoren und einem flüssigkeitsgekühlten Batteriesystem mit einer Kapazität von 815 kWh, das aus aus 70 Modulen besteht und in der Mitte des Bootes zwischen den Aufenthaltsräumen und dem Maschinenraum verbaut ist. Der Antriebsstrang wird von zwei Hilfsgeneratoren begleitet, die bei Bedarf eingesetzt werden können.

Laut Hersteller hat das 16 m lange und 5 m breite Schiff dasselbe Gesamtgewicht wie sein mit Diesel betriebenes Pendant aus Stahl, da das Zusatzgewicht von E-Antrieb und Batterien durch die Aluminiumhülle und das Weglassen von Dieselmotoren, -komponenten und Treibstoff ausgeglichen wird. Außerdem ist es um einiges leiser als vergleichbare dieselbetriebene Lotsenboote.

Im Mai 2019 folgt die Meldung, daß die Londoner Hafenbehörde Port of London Authority (PLA) das „weltweit erste Hybrid-Lotsenboot“ zu Testzwecken zu Wasser gelassen hat, das große Schiffe in den Hafen steuert. Die PLA hatte im Juni des Vorjahres der Werft Goodchild Marine aus Yarmouth einen entsprechenden Bauauftrag gegeben. Das Boot soll bald auf einer der schwierigsten Wasserstraßen der Welt - der Themse von Gravesend bis zur Tower Bridge - zum Einsatz kommen und den 1982 gebauten Diesel-Lotsenkutter Patrol ersetzen.

der PLA

Das neue Lotsenboot nutzt hingegen eine Kombination aus Diesel- und Elektroantrieb: Das von Transfluid gelieferte Parallelsystem koppelt einen 400 PS Yanmar-Motor mit vier 75 kW Elektromotoren (zwei pro Welle) und einer Lithium-Ionen-Batterie. Diese kann vom Land aus aufgeladen werden, aber zusätzlich ist das Getriebe so konfiguriert, daß die Antriebswelle beim Einschalten des Dieselmotors auch die Batterie auflädt. Das Boot kann mit einer Batterieladung etwa 40 Seemeilen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 15 Knoten fahren. Die Dieselmotoren können die Höchstgeschwindigkeit auf bis zu 19 Knoten erhöhen und den Elektroantrieb bei längeren Arbeitszyklen unterstützen.

Um das Gewicht der Batterie von 3 Tonnen auszugleichen, werden für den Rumpf, für die Innenstrukturen und die Armaturen die neuesten Leichtbaumaterialien verwendet. Außerdem maximiert das wellenbrechende Rumpfdesign des Boots die Effizienz des Elektro- und Hybridsystems. Laut Goodchild zeigen Hochrechnungen, daß das Boot 90 % der Zeit elektrisch betrieben werden kann.

Auch auf anderen Sektoren gehen die Bemühungen zur Elektrifizierung

des Schiffsverkehrs und dessen stärkerer Einbindung in urbane Netze

weiter. So wird im Mai 2014 über das schwedische

Forschungs- und Innovationsprojekt Waterway

365 berichtet, das im Vorjahr von der Königlichen

Technischen Hochschule (KTH) in Stockholm in Zusammenarbeit

mit der Vattenbussen AB gestartet worden war, einer

unabhängigen Organisation, die sich für nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr

auf urbanen Wasserwegen einsetzt. Das Projekt wird von der schwedischen

Seefahrtsbehörde unterstützt.

(Grafik)

Als Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrssystems der Stadt schlagen die Forscher um Karl Garme und Susanna Hall Kihl vor, Wasserbusse einzubinden, deren innovatives Systemdesign die Effizienz der Schnittstelle zwischen land- und wasserbasierten Verkehrsträgern verbessern soll. Hierzu müssen die Wasserbusse effizient in das Landverkehrssystem integriert werden, sowohl an den Umsteigepunkten als auch bei den Zahlsystemen. Die Boote sollen auch mehr wie eine U-Bahn oder ein Bus funktionieren, bei denen man an den Seiten ein- und aussteigt und nicht am Bug oder Heck. Was dann aber nicht ganz zu der Grafik paßt.

Da die Wasserbusse das ganze Jahr über verkehren, wird vorgeschlagen, in den Zeiten, in denen die Wasserwege vereist sind, eisbrechende Schiffe einzusetzen, ähnlich wie Schneepflüge. Dies würde es ermöglichen, die Wasserbusse aus leichterem Material zu bauen, um im Sommer Energie zu sparen, wenn kein schwerer, stahlverstärkter Rumpf mitgeführt werden muß, der dann nicht gebraucht wird.

Der Systementwurf der KHT sieht einen Wasserbus vor, der modular aufgebaut ist und unterschiedlich große Abteile für verschiedene Bedürfnisse hat. Außerdem soll er sowohl bei der Produktion als auch bei der Nutzung besonders energieeffizient sein. Auf der Website des Projekts finden sich diverse Berichte und Studien darüber - bis hin zu einem rein elektrisch angetriebenen Fährverkehr, der als eine kostengünstige Lösung betrachtet wird.

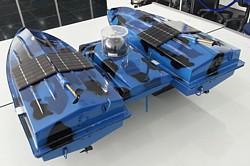

Wissenschaftler der Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) um Muhammad Najib Khir Othman präsentieren wiederum im Mai den Prototypen eines unbemannten Wasserfahrzeugs (USV), das gegenüber schlechtem Wetter auf See besonders gut gewappnet ist, welches für patrouillierende Boote dieser Art oft verheerende Folgen hat.

Das batteriebetriebene Wasserfahrzeug mit dem Namen Sea-Eye hat ein Design, das es ihm ermöglicht, auch dann noch zu funktionieren, wenn es umkippt und in Rückenlage schwimmt. Durch die katamaranähnliche Konstruktion mit zwei Rümpfen liegt es sowieso stabiler im Wasser als ein Einrumpfboot, aber sein besonderes Merkmal ist der Verzicht auf Stabilisierungssysteme, die normalerweise in USVs integriert sind, um sie vor dem Kentern zu schützen.

Stattdessen gibt es zwei Sätze Propeller, einen oberen und einen unteren, und wenn das Boot umkippt, schalten sich die oberen Propeller aus und die unteren automatisch ein, wodurch es sich auch kopfüber weiterbewegen kann. Nähere technische Daten über Antrieb und Batterie werden nicht genannt.

Das Sea-Eye kann manuell ferngesteuert werden oder kann mit Hilfe von GPS autonom arbeiten. Es kann auch so programmiert werden, daß es über GPS zu einem bestimmten Koordinatensatz navigiert, wobei es seinen Standort kontinuierlich an die Basisstation zurücksendet.

Das USV wird mit Hilfe der auf beiden Seiten angebrachten Solarzellen aufgeladen, so daß es immer genug Energie hat, um automatisch zu den Startkoordinaten zurückzukehren, wenn es außer Reichweite gerät und das Signal verliert. Derzeit funktioniert der Prototyp bis zu einer Reichweite von etwa 2 km von der Basisstation. Ein bordeigenes Sonarsystem hilft dem Sea-Eye bei der Minensuche unter Wasser, und es gibt zwei Tag- und Nachtsichtkameras, die sowohl unter als auch über der Wasseroberfläche für Sicht sorgen, während es mit einer Geschwindigkeit von 50 - 60 km/h durch das Wasser pflügt.

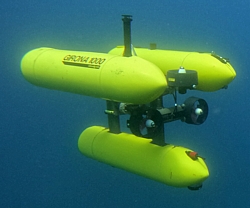

Verheerend ist auch ein Unfall, bei dem in diesem Monat der Tiefseeroboter Nereus - einer der modernsten der Welt - bei einem Einsatz im Kermadecgraben vor Neuseeland in knapp 10.000 m Wassertiefe zerstört wird, als er durch den immensen Wasserdruck implodiert. Der 5 Mio. $ (andere Quellen: 8 Mio. $) teure Nereus stellte eine Mischform aus ferngesteuertem Unterwasserfahrzeug (ROV) und autonomem Unterwasserfahrzeug (AUV) dar. Er war eigentlich für extrem tiefe Gewässer bis zu 11.000 m konzipiert und hatte im Mai 2009 auch erfolgreich eine Erkundung des Marianengrabens absolviert, bei der er bis auf 10.902 m Tiefe hinabgesunken war.

Entwickelt wurde der Tauchroboter durch die Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI), die Hopkins University und das U.S. Navy Space and Naval Warfare Systems Center. Der etwa 4,25 m lange und 2,8 Tonnen schwere Nereus bestand aus einem Aluminium-Gerüst, in das die einzelnen Komponenten eingebettet waren. Sensible Instrumente wie Kameras, Elektronik und LED-Scheinwerfer wurden durch Keramikhüllen vor dem hohen Druck geschützt, während der Auftrieb durch hohle Keramikkugeln gewährleistet wurde. Ebenfalls in dem Gerüst eingebaut waren u.a. Sonargeräte sowie Lithium-Ionen-Akkus, die für anderthalb Tage reichten.

Das Unglück im Mai 2014 geschah während einer 40-tägigen Expedition am Tag mit den tiefsten Tauchtiefen des Vorhabens. Erst ging die Kommunikation zu Nereus verloren – ein Ereignis, das schon öfters eingetreten war, wenn das nur ein Zehntausendstel Zoll dicke Glasfaserkabel wieder einmal gebrochen war – doch dann tauchten einzelne Trümmerteile an der Wasseroberfläche auf, die die Merkmale einer Implosion aufwiesen.

Über andere Tiefsee-Tauchboote - besonders die bemannten - wurde bereits in früheren Übersichten berichtet: Die Trieste (1960) und der Deepsea Challenger (2012) finden sich hier, die chinesische Jiaolong (2022) hier. Darüber hinaus tauchte der US-amerikanische Investor und Entdecker Victor Lance Vescovo im Rahmen der Five Deeps Expedition im Jahr 2019 mit dem Tiefsee-Tauchboot Limiting Factor in mehreren Tiefseegräben bis auf eine Tiefe von 10.928 m (s.u.). Alle elektrischen Verbraucher dieses Tauchfahrzeugs werden von einem Lithium-Eisenphosphat-Akku mit einer Gesamtkapazität von 65 kWh gespeist.

Das vierte Tauchfahrzeug, das in 10.909 m Tiefe den Grund des Challengertiefs erreicht, ist im November 2020 das bemannte chinesische Tauchgerät Fendouzhe. Der aus einer neu entwickelten Titanlegierung bestehende Druckkörper bietet neben der technischen Ausrüstung Platz für drei Personen.

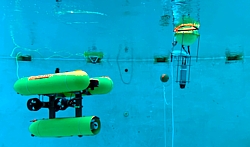

In diesem Zusammenhang sollen hier als weiterer Schwerpunkt die Unterwasserfahrzeuge behandelt werden, die bei den unterschiedlichsten ozeanischen Aufgaben eingesetzt werden, wenn auch nicht in solchen Tiefen wie der Nereus. Dazu gehören die zumeist elektrisch betriebenen ferngesteuerten und/oder autonomen Tauchboote, die aufgrund ihrer torpedoähnlichen Form als Glider bezeichnet werden, sowie bemannte und unbemannte U-Boote.

Bei der Recherche ließen sich über die in früheren Jahresübersichten aufgeführten Modelle hinaus noch mehrere Nennungen aus dem Jahr 2013 finden, die hier vorab vorgestellt werden. Zudem soll ein kurzer Rückblick die Anfänge dieser Entwicklungen aufzeigen.

So wird im Januar 2013 berichtet, daß Wissenschaftler

der o.e. Woods

Hole Oceanographic Institution (WHOI) ab November des Vorjahres

zur Erkennung gefährdeter Wale mehrere Wochen lang zwei autonome Meeresroboter

nutzten, die mit Instrumenten ausgestattet sind, welche die Rufe von

Bartenwalen hören. Die vor der Küste von Maine, dem vermuteten Brutgebiet

der vom Aussterben bedrohten Nordatlantischen Glattwale, als Echtzeit-Walortungssystem

eingesetzten Glider sollen indirekt die Schiffe in diesem Gebiet warnen,

damit sie nicht mit den Meeressäugern zusammenstoßen.

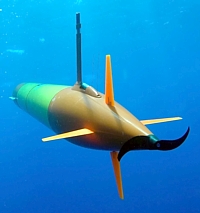

der WHOI

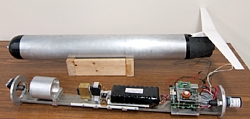

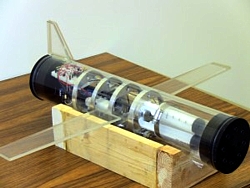

Die beiden torpedoförmigen Meeresroboter, die unter der Leitung von Mark Baumgartner und Dave Fratantoni eingesetzt werden, sind etwa 1,8 m lang und mit einem Unterwassermikrofon, einem digitalen akustischen Überwachungsinstrument und einer speziellen Software ausgestattet, die es ihnen ermöglicht, die Rufe von vier Bartenwalen - Seiwal, Finnwal, Buckelwal und Glattwal - zu erkennen, zu klassifizieren und zu zählen. Die Gleiter tauchen alle zwei Stunden auf, um ihre GPS-Position zu bestimmen und die Daten über ihre Iridium-Satellitenantennen an die Küste zu übertragen.

Die Gleiter, die von Ozeanographen seit etwa zehn Jahren eingesetzt werden, können sich sägezahnförmig auf und ab und seitlich durch das Wasser bewegen, indem sie ihren Auftrieb mittels eines Ballastpumpen-Systems verändern und auch ihre kurzen Flügel zum Auftrieb nutzen. Dabei wird Wasser mit dem Volumen von etwa einer Tasse in die Nase gepumpt, woraufhin sich diese senkt.

Aufgrund des ungleichen Auftriebs entlang des Rumpfes und der Wirkung der beiden feststehenden Flügel kommt der Gleiter beim ,Abwärtsfliegen’ in der Wassersäule vorwärts. Um aufzusteigen, wird das Wasser aus der Nase hinausgepumpt, die dann nach oben schwebt und den Rest des Flugzeugs mit sich zieht.

Die Gleiter sind außerdem batteriebetrieben, sehr leise und bilden eine kostengünstige und weniger arbeitsintensive Alternative zu den derzeitigen Methoden zum Erkennen von Walen, die auf menschliche Beobachter per Schiff oder Flugzeug angewiesen sind.

Glider

Bei diesen Tauchrobotern handelt es sich um Slocum Glider der Firma Teledyne Webb Research (TWR), die auch für militärische und kommerzielle Zwecke eingesetzt werden. Sie sind in erster Linie für Langzeitbeobachtungen, Kartierungen und akustische Überwachung entwickelt und für lange Missionen in der Tiefsee und im offenen Meer optimiert.

An dieser Stelle ist ein kurzer Rückblick sinnvoll: Die ursprüngliche Firma Teledyne wurde 1960 von Henry Singleton und George Kozmetsky mit dem Ziel gegründet, die frühe Halbleitertechnologie und die digitale Information zu nutzen, um innovative Produkte und Lösungen zu entwickeln. Zwei Jahre später, 1962, gründete der Wissenschaftler und Erfinder Sam Raymond die Firma Benthos Inc., zu deren Höhepunkten die Einführung des MiniROVER im Jahr 1983 gehört, einem kostengünstigen Unterwasserfahrzeug (ROV), das die maritime Industrie revolutionierte und zu einem der meistverkauften ROV-Systeme wurde. Über diese Art kleine, meist ferngesteuerte Rover wird noch ausführlich in einer späteren Übersicht gesprochen.

Das Ingenieurbüro Webb Research Corp. wurde wiederum 1982 von dem ehemaligen WHOI-Forscher Douglas Webb gegründet, der mit seinem Slocum-Gleiter ein autonomes Unterwasserfahrzeug erfand, das in Verbindung mit Flügeln kleine Änderungen des Auftriebs nutzt, um über längere Zeiträume auf einer vorprogrammierten Route zu operieren und Umweltdaten zu sammeln. Benannt ist der Gleiter vermutlich nach Henry Warner Slocum, einem nordstaatlichen General im amerikanischen Bürgerkrieg.

1996 wurde die Teledyne von Allegheny Technologies übernommen, aber schon 1999 wieder als eigenständiges Unternehmen ausgegliedert - während Benthos in diesem Jahr durch die Übernahme der Datasonics Inc. expandierte, einem Hersteller von Kartierungs-Sonargeräten und akustischen Modems für die drahtlose Datenübertragung unter Wasser. Im Jahr 2006 wird das kombinierte Unternehmen dann von der Teledyne Technologies Inc. übernommen und unter dem Namen Teledyne Benthos bekannt, als strategische Geschäftseinheit der Teledyne Marine. Im Juli 2008 folgt dann die Akquisition der Webb Research.

Zu den besonderen Erfolgen der Slocum-Gleiter gehört, daß ein 2,36 m langes Exemplar namens Scarlet Knight (o. RU-27), benannt nach den Leichtathletikmannschaften der Rutgers University in New Jersey, zwischen Ende April und Anfang Dezember 2009 im Laufe von 221 Tagen als erstes autonomes Fahrzeug den Atlantik von New Jersey an der US-Ostküste bis nach Spanien überquert. Der Vorgänger RU-17 war auf einer ähnlichen Reise verschwunden, als es vor den Azoren mit etwas unter Wasser kollidierte, was ein Notauftauchen auslöste. Das Leck war jedoch zu groß und der Gleiter ging verloren - wahrscheinlich von einem Hai ,getötet’.

Hierzu paßt, daß der Biologe Chris Lowe von der California State University in Long Beach und der Ingenieur Chris Clark vom Harvey Mudd College in Claremont von 2010 bis 2013 einen Slocum-Glider nutzen, der speziell Haie aufspürt, um mehr über die Gewohnheiten der Fische zu erfahren. Das Team fängt hierzu einen Hai, bringt einen Sender an der Rückenflosse an und setzt ihn wieder aus. Das AUV folgt dem Hai dann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 3 km/h in einem Abstand von 300 - 500 m, um das Tier nicht zu erschrecken.

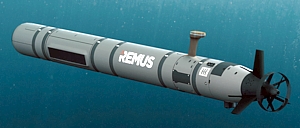

Ihre technischen Wurzeln haben die Gleiter in dem REMUS M3V (Micro 300 Meter Rated Vehicle), das mit einer Länge von 91,5 cm und einem Durchmesser von 12,4 cm dem Sonobuoy-Format entspricht, einer aus der Luft abwerfbaren akustischen Boje, die zur U-Boot-Erkennung und Unterwasserüberwachung eingesetzt wird. Das REMUS M3V kann bis zu 300 m tauchen und erreicht Geschwindigkeiten bis 10 Knoten. Das Kürzel REMUS steht dabei für ,Remote Environmental Measuring Units’.

Die Entwicklung, die Anfang der 2000er Jahre durch das WHOI in Zusammenarbeit mit der US-Firma Hydroid Inc. erfolgt, umfaßt zudem den kompakten, leichten und autonomen REMUS 100, der speziell für den Einsatz in küstennahen Gewässern mit Tiefen bis zu 100 m konzipiert ist. Er ist ca. 1,9 m lang, hat eine Durchmesser von 19 cm und ist für eine Einsatzdauer bis zu 30 Stunden geeignet, bei einer Reichweite von ca. 165 km.

Die in Pocasset, Massachusetts, beheimatete Hydroid Inc. wird im Jahr 2001 von den Erfindern des AUV als WHOI-Ausgründung geschaffen und startet 2003 die Serienfertigung des REMUS 100. Zu dieser Zeit beginnt mit Unterstützung des Office of Naval Research (ONR) auch die Entwicklung des REMUS 600, um die Anforderungen der US Navy für längere Einsätze mit größerer Nutzlast und größerer Tauchtiefe zu erfüllen (s.u.).

Auf dem REMUS 100 basiert auch das AUV MK 18 Mod 1 Swordfish für Minenabwehr und hydrografische Vermessungen, das erstmals während des Irak-Kriegs im Jahr 2003 von der US Navy für eingesetzt wurde und die Häfen von Umm Qasr und Al-Zubayr räumte. Die volle ,operationelle Einsatzfähigkeit’ dieses Modells wird 2008 erreicht - und 2016 führt ein REMUS-Gleiter den ersten operativen Einsatz von einem U-Boot aus durch.

(neue Version)

Im Jahr 2007 wird die Hydroid von dem norwegischen Unternehmen Kongsberg Maritime für etwa 80 Mio. $ übernommen. Bis 2011 produziert die Hydroid über 200 Exemplare des REMUS 100, die unter anderem an nationale Marineverbände wie die Schwedische Marine ausgeliefert werden. Die US Navy alleine hatte schon 150 Stück bestellt. Das 2 m lange und 45 kg schwere AUV kann acht Stunden lang autonom arbeiten und verfügt u.a. über sechs GoPro-Videokameras, die ein 360°-Sichtfeld bieten.

Mehrere autonome AUVs, darunter einige von Hydroid, erstellen im Juli 2010 im Nordatlantik 3D-Karten der Titanic - und im April 2011 ortet ein REMUS 6000 das Wrack des zwei Jahre zuvor abgestürzten Air-France-Flugs 447 in etwa 4.000 m Tiefe. Im Februar 2012 kommt die verbesserte Version REMUS 100-S auf den Markt.

Im Mai nimmt ein REMUS 100 zusammen mit dem deutschen Minenjäger Rottweill erfolgreich an der Operation Open Spirit teil, bei der in estnischen Gewässern 15 Minen aus dem Zweiten Weltkrieg beseitigt wurden. Und im Oktober bestellt das Bundesamt für Wehrtechnik und Beschaffung (BWB) sechs REMUS 100, die die deutsche Marine bei der Minenabwehr in sehr flachem Wasser unterstützen sollen. 2013 kauft auch die polnische Marine zwei REMUS 100, die zum Schutz der Marinestützpunkte in Gdynia und Swinoujscie eingesetzt werden sollen. Ähnliche Verträge folgen mit anderen Ländern.

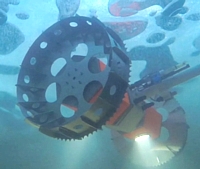

SharkCam

Um das Jahr 2011 herum wird zudem das schnelle, mit Antriebsschrauben versehene REMUS SharkCam AUV entwickelt, das mit Videokamera und wissenschaftlichen Instrumenten ausgerüstet ist, um marine Tiere wie den Weißhai zu verfolgen und zu filmen. Das Fahrzeug ist für kürzere, gezielte Missionen ausgelegt und vorprogrammiert, um dem Signal von einem am Tier befestigten Transponder bis in eine Tiefe von 100 m zu folgen.

Die ersten Beobachtungen finden im November 2013 vor der mexikanischen Insel Guadalupe statt und umfassen die Markierung und Verfolgung von vier Haien, bei der über 13 Stunden Videomaterial aufgezeichnet werden. Zusätzlich zu den markierten Haien kann die SharkCam auch 30 Interaktionen mit zehn einzelnen Haien dokumentieren, die von einfachen Annäherungen bis zum Anstoßen des Fahrzeugs und in neun Fällen zu aggressiven Bissen reichen, mit klar sichtbaren Spuren. Zum Tracking von Schildkröten wird später auch ein ähnliches REMUS TurtleCam AUV entwickelt, das nach seinem Einsatz allerdings keine Bißspuren aufweist.

Im Februar 2016 veröffentlichen der Meereswissenschaftler Mark A. Moline von der University of Delaware und seine Kollegin Kelly Benoit-Bird von der Oregon State University die im Netz einsehbare Studie ,Sensor Fusion and Autonomy as a Powerful Combination for Biological Assessment in the Marine Environment’, in welcher sie über die Ergebnisse ihrer 2013 begonnenen Untersuchungen berichten, ob Kalmare, Fische und Krill in einen Tiefseegraben auf den Bahamas Wale anlocken. Für ihre Arbeit verwendeten die Forscher ein REMUS 600 AUV.

Dieses speziell für längere Missionen mit erhöhter Nutzlast und größerer Tauchtiefe entwickelte Modell hat eine Länge von 3,25 bis 3,6 m und einen Durchmesser von 32,4 cm bei einem Gewicht von 240 - 250 kg. Die maximale Tauchtiefe beträgt 600 m, die Geschwindigkeit 4,5 - 5 Knoten. Der 5,2 kWh (andere Quellen: 11 kWh) Lithium-Ionen-Akku ermöglicht es dem unbemannten Unterwasserfahrzeug (UUV), mit einer Ladung bis zu 70 Stunden lang zu operieren.

Im vorliegenden Fall wird das Unterwasserfahrzeug so programmiert, daß es auf der Grundlage von Daten mehrerer Sensoren in Echtzeit autonome Entscheidungen treffen und neue Missionen starten kann, anstatt wie üblich nur Daten zu sammeln, die dann an Land analysiert und interpretiert werden, um dem Roboter schließlich neue Anweisungen zu geben. Die Forscher sind überzeugt, daß AUVs mit größerer Autonomie helfen werden, mehr Geheimnisse der Tiefsee zu entschlüsseln.

Ebenfalls im Jahr 2016 führt Hydroid eine neue Generation des REMUS 100 AUV ein, die über einen Zeitraum von zwei Jahren entwickelt wurde und die Zuverlässigkeit des ursprünglichen AUV mit neuen Merkmalen und Fähigkeiten kombiniert, wie z.B. einer fortschrittlichen Kernelektronik, einer flexiblen Navigation und einer offenen Architekturplattform für erweiterte Autonomie.

Kingfish

Auf dem REMUS 600 basieren auch Unterwasserfahrzeuge vom Typ MK 18 Mod 2 Kingfish, die für die Suche, Klassifizierung und Kartierung in sehr flachen Gewässern konzipiert sind. Diese größere und leistungsfähigere Version wurde explizit entwickelt, um Reichweite, Nutzlast und Sensorleistung weiter zu erhöhen, und kann auch in größeren Tiefen sowie in anspruchsvolleren Umgebungen eingesetzt werden. Die US-Marine, die über 24 Swordfish verfügt, hatte bereits im Juli 2012 die erste Welle davon in den Nahen Osten verlegt.

Im März 2020 verkauft Kongsberg Maritime die Hydroid für 350 Mio. $ an die Huntington Ingalls Industries (HII, früher: The Columbia Group, TCG), den größten Schiffslieferanten der US-Marine. Gleichzeitig wird eine strategische Allianz zwischen Kongsberg Maritime und HII zur technologischen Zusammenarbeit und gemeinsamen Vermarktung im Bereich Unterwassertechnologie und maritime Lösungen vereinbart.

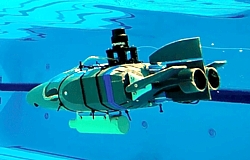

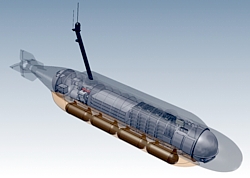

Hydroid wird nun Teil des HII-Geschäftsbereichs Technical Solutions Unmanned Systems, zu dem unbemannte Unterwasserfahrzeuge wie die erstmals 2016 öffentlich präsentierte Proteus gehören, ein 7,8 m langes Dual-Mode-UUV für bemannten oder unbemannten autonomen Betrieb, das eine Nutzlast von 1.630 kg befördern kann und gemeinsam mit Battelle und Bluefin Robotics entwickelt wurde.

Die Proteus ist als Ersatz für das Mark 8 SEAL Delivery Vehicle (SDV) gedacht, das seit 1983 in verschiedenen Konfigurationen für solche Art Missionen eingesetzt wird. Dieses 15,4 Tonnen schwere, 6,7 m lange und 1,8 m breite Mini-U-Boot wird mit Strom aus Silber-Zink-Batterien versorgt, die einen Elektromotor mit Einwellenpropeller antreiben. Eine Weiterentwicklung namens Mark 9 ist mehr für den Angriff auf Überwasserschiffe konzipiert.

Die Proteus wiegt hingegen nur etwas mehr als 3,5 Tonnen und kann sechs bis sieben voll ausgerüstete Froschmänner 560 - 1.120 km weit an ihr Ziel bringen, je nach den verwendeten Batterien. Sie erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 10 Knoten, eine Reisegeschwindigkeit von 8 Knoten und ist mit einem Mehrstrahl-Sonar zur Vermeidung von Unfällen und zur Navigation ausgestattet. Die maximale unbemannte Tauchtiefe beträgt 60 m bzw. 45 m mit Tauchern an Bord.

Das kleine U-Boot wurde im September 2012 erstmals zu Wasser gelassen und anschließend von der Marine geleast, um Nutzlastentwicklungsprogramme zu unterstützen. Mit einem 148 kWh Lithium-Polymer-Akku, der auf 296 kWh erweiterbar ist, lassen sich Missionen mit einer Dauer von über zehn Stunden realisieren. Der Preis wird je nach Ausstattung mit 10 - 12 Mio. $ angegeben.

In Zusammenarbeit mit Boeing wird zudem das extragroße UUV Orca hergestellt, ein autonomes Unterwasserfahrzeug mit einer Länge von 16 m bzw. 26 m mit Zusatz-Payload-Modul, das einen Diesel/Batterien-Hybridantrieb besitzt und eine Reichweite von etwa 10.500 km hat. Der erste Prototyp wird im Dezember 2023 an die US Navy übergeben, die den Erwerb von insgesamt neun Exemplaren plant. Das ca. 85 Tonnen schwere Gerät hat eine typische Marschgeschwindigkeit von ca. 3 Knoten (5,6 km/h), während die Maximalgeschwindigkeit 8 Knoten (15 km/h) beträgt.

Als Einsatzzwecke werden Minenbekämpfung, Überwachung, elektronische Kriegsführung, Anti-U-Boot- und Anti-Oberflächen-Kriegsführung sowie der Einsatz als ,Mutterschiff’ für kleinere Drohnen genannt. Mit der Übernahme von Hydroid verfügt HII nun auch über die passenden Produkte im Bereich der mittleren und kleinen UUVs, wie die REMUS-AUVs, Seaglider und Meeresroboter.

Bereits im April 2021 wird das Modell REMUS 300 kommerziell eingeführt, dessen erster Prototyp schon im Februar des Vorjahres an die US Navy geliefert worden war. Es baut auf dem REMUS 100 auf, bietet verbesserte Modularität, eine Tauchtiefe von über 300 m und eine Einsatzdauer von bis zu 30 Stunden. Dem folgt im November 2022 die Version REMUS 620, die bis 8 Knoten schnell ist, bis zu 110 Stunden in Betrieb bleiben kann und eine Einsatzreichweite von über 500 km aufweist.

Weitere Ausführungen sind das REMUS 3000, das bis 1.500 m tief tauchen kann und mit 3 - 3,5 Knoten bis zu 20 Stunden unterwegs ist - sowie das REMUS 6000, das auf eine Tiefe von 6.000 m kommt, eine Geschwindigkeit von 5 Knoten erreicht und eine Einsatzzeit von bis zu 22 Stunden hat.

Dem aktuellen Stand zufolge werden die REMUS-AUVs in drei Fahrzeugklassen angeboten, basierend auf den Tiefenklassen von 100 m, 600 - 1.500 m und 6.000 m. Die Preise liegen bei 100.000 - 150.000 $ pro Stück.

Nicht belegen ließ sich bisher die etwa 2024/2025 erfolgte Übernahme der Hydroid durch die eingangs erwähnte Firma Teledyne Webb Research (TWR) - ebenso wie die Teledyne Marine eine Tochtergesellschaft der Teledyne Technologies -, die auf drei Bereiche spezialisiert ist: neutral schwimmende, autonome APEX-Drifter (bisher 10.000 Stück), autonome Slocum-Unterwassergleiter (bisher 1.100) sowie verankerte Unterwasserschallquellen. Die APEX-Schwimmer sind frei treibende Profilierungsschwimmer, die hauptsächlich zur Messung von Temperatur und Salzgehalt in den oberen 2.000 m des Ozeans eingesetzt werden.

Die Teledyne Marine bietet zudem das modulare Osprey AUV für Tauchtiefen bis 1.000 m (andere Quelle: 2.000 m) und mit einer erweiterten Ausdaueroption von mehr als 24 Stunden an, das 5 m lang ist, 400 kg wiegt, eine Maximalgeschwindigkeit von 5 Knoten erreicht und auf dem ebenfalls modularen Design des Gavia AUV basiert.

Bei diesem handelt es sich um ein autonomes Unterwasserfahrzeug der Firma Teledyne Gavia mit Hauptsitz in Kópavogur, Island, die ursprünglich 1999 und in Zusammenarbeit mit der Universität Island als Hafmynd ehf. entstanden ist und 2010 von Teledyne Technologies übernommen wurde.

Neben dem Hauptprodukt Gavia, einem 1,8 – 4,5 m langen, 50 – 130 kg schweren AUV für Tiefen bis zu 1.000 m, hatte das Unternehmen auch das hochseetaugliche AUV SeaRaptor entwickelt, das für Langzeit-Tiefseeoperationen bis in 3.000 - 6.000 m Wassertiefe geeignet ist. Dieses 5,5 m lange AUV ist standardmäßig mit einer 13 kWh Wechselbatterie ausgestattet, die auf 16 kWh erweitert werden kann, und erreicht eine Dauerleistung von 24 Stunden bei 3 Knoten.

Im Februar 2023 kündigt die TWR einen Slocum Sentinel Glider an, der seine offizielle Marktpremiere auf der Messe Oceanology International in London im März 2024 hat. Die neue Variante baut auf der bisherigen Slocum-Gleiter-Architektur auf, bietet aber eine Ausdauer von über zwei Jahren, mehr Nutzlastoptionen und deutlich verbesserte Energie- und Sensorkapazitäten.

des Redwing

Im Rahmen eines Projekts, das von Ingenieuren der Teledyne Marine und der Rutgers University initiiert wird, soll der Redwing - der fortschrittlichste kommerzielle Gleiter, der bislang gebaut wurde - als erster Unterwasserroboter die Welt umrunden.

Das Gefährt, das im Oktober 2025 vor der Küste von Martha’s Vineyard im US-Bundesstaat Massachusetts zu seiner über 70.000 km langen Reise startet, besitzt einen Rumpf aus kohlefaserverstärktem Kunststoff und einen extrem energiesparenden Antrieb. Dieser verändert den Auftrieb des Gleiters, indem er Luft im Inneren komprimiert oder aus dem Druckspeicher entläßt. Dies verändert das spezifische Gewicht, so daß der Gleiter entweder sinkt oder steigt. Sein Schwerpunkt ist dabei so ausbalanciert, daß er stets geneigt ist und sich vorwärts bewegt.

Während seiner Fahrt mißt der Gleiter die Wassertemperatur, den Salzgehalt und andere Indikatoren. Er kann Fische orten und ist mit einem Anstandsmesser ausgestattet, um nicht mit Hindernissen zu kollidieren. Im Notfall wird ein kleiner Propeller zugeschaltet, der die Manövrierfähigkeit kurzzeitig verbessert. Die Mission ist auf fünf Jahre angelegt - und auf der Hälfte der Strecke soll der Redwing geborgen und mit einer neuen Batterie ausgestattet werden.

Was die o.e. Firma Bluefin Robotics anbelangt, so wurde diese 1997 von den MIT-Ingenieuren James Bellingham und Frank van Mierlo gegründet. Das Robotikunternehmen mit Hauptsitz in Quincy, Massachusetts, ist auf die Entwicklung und Herstellung von militärischen und zivilen autonomen Unterwasserfahrzeugen (AUVs) und die dazugehörige Technologie spezialisiert - wofür es in den Folgejahren auch verschiedene Auszeichnungen erhält.

Zu den Produkten der Firma, die seit 2005 eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Battelle Memorial Institute ist, gehören der 4,93 m lange Unterwasser-Suchroboter Bluefin-21 mit einem Durchmesser von 53,3 cm - sowie sein militärisches Derivat, das 6,7 m lange Minensuch-AUV Knifefish, das erstmals 2012 vorgestellt wird, bevor es die US Navy 2017 in Dienst nimmt.

Der torpedoförmige Bluefin-21 wird international bekannt, als die Firma Phoenix International im April 2014 ein Exemplar mit dem Namen Artemis bei der Suche nach dem Malaysia-Airlines-Flug MH370 am Grund des Indischen Ozeans einsetzt - wenn auch erfolglos.

Der Gleiter hat austauschbare Nutzlast- und Batteriekomponenten und sein modulares Design kann so angepaßt werden, daß er eine Vielzahl von Sensoren und Nutzlasten tragen kann. Angetrieben wird der Bluefin-21 von neun Lithium-Polymer-Batterien mit einer Leistung von jeweils 1,5 kWh. Damit erreicht er eine Höchstgeschwindigkeit von 4,5 Knoten (8,3 km/h) und eine Ausdauer von 25 Stunden bei 3 Knoten (5,5 km/h). Die maximale Tauchtiefe beträgt 4.500 m.

Zeitgleich im April 2014 erhält die Bluefin Robotics einen Vertrag in Höhe von 7,11 Mio. $ vom Office of Naval Research (ONR) der US Navy für die Entwicklung des experimentellen Black Pearl AUV - und wird im Februar 2016 für einen ungenannten Betrag von der General Dynamics Mission Systems übernommen, wo sie Teil des Geschäftsbereichs Maritime und strategische Systeme wird.

Dem Stand von 2025 zufolge bietet die Firma drei UUV-Modelle an: den 1,75 m langen Bluefin-9, der erstmals auf der Konferenz und Ausstellung Oceans 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, ein 1,5 kWh Akkupack besitzt und von zwei Personen getragen werden kann; den Bluefin-12 mit großer Nutzlastbucht; sowie den obigen Bluefin-21. Weitere Produkte sind das autonome Mikro-AUV SandShark, das weniger als 7 kg wiegt, sowie ein ebenfalls tragbarer Rover HAUV, der für die Inspektion von Schiffsrümpfen konzipiert ist. Wobei HAUV auch das Kürzel von Hovering Autonomous Underwater Vehicle ist.

des Towfish

In Bezug auf die erwähnte Fahndung nach dem seit März 2014 verschwundenen Flugzeug MH370 ist im Januar 2016 zu erfahren, daß nun auch ein Unterwasser-Sonargerät verloren gegangen sei, das Wrackteile auf dem Grund des Ozeans orten sollte. Dem australischen Joint Agency Coordination Centre (JACC) zufolge ist das Mini-U-Boot Towfish (SL Hydrospheric SLH-ProSAS-60), das mit einem mehrere Tausend Meter langen Kabel hinter einem Schiff hergezogen wird, mit einem Schlammvulkan kollidiert, der 2.200 m vom Meeresboden aufragt. Daraufhin sei das Kabel gebrochen.

Das Gerät sinkt samt 4.500 m Kabel auf dem Meeresgrund, kann etwa eine Woche später aber wiedergefunden wurden.

Ein zweiter Towfish geht im April durch das Versagen einer Schleppkabelverbindung verloren. Um ihn zu suchen, wird das ferngesteuerte Tauchfahrzeug Remora III aus den USA eingeflogen, dem es gelingt, das Gerät in einer Tiefe von mehr als 3.600 m treibend wieder aufzuspüren, woraufhin dessen Bergung durchgeführt wird. Eine Spur des abgestürzten Flugzeugs MH370 wird hingegen noch immer nicht gefunden.

Im gleichen Kontext: Im Februar 2025 startet die Spezialfirma Ocean Infinity mit Sitz in den USA und Großbritannien ihre bereits zweite Suche nach dem Flug MH370 mit Hilfe ihrer AUVs, muß die Operation im Indischen Ozean wegen schlechter Wetterbedingungen jedoch im April einstellen. Sie will die Arbeit aber Ende des Jahres wieder aufnehmen. Auch die erste Suche im Jahr 2018 war erfolglos geblieben.

Zu diesem im Juli 2017 gegründeten Unternehmen ist anzumerken, daß es direkt nach seiner Gründung das Forschungsschiff Seabed Constructor mietete und sich fortan auf den Einsatz von AUVs und ferngesteuerten Rovern zur Suche, Vermessung und Datensammlung auf Meerestiefen von bis zu 6.000 m spezialisierte. Erfolge bilden der Fund des argentinischen U-Boots ARA San Juan im November 2018, die anschließende Suche und Bergung des südkoreanischen Frachters Stellar Daisy im Südatlantik und die 2019 erfolgte Lokalisierung des französischen U-Boots Minerve nach 50 Jahren, um nur einige Beispiele zu nennen.

Im September 2023 schließt die Ocean Infinity einen Vertrag mit der Equinor Wind US LLC, um mit mehreren AUVs gleichzeitig eine umfassende Standortuntersuchung von Equinors Offshore-Windpachtgebiet OCS-P 0563 durchzuführen, wo der erste schwimmende Offshore-Windpark an der US-Westküste errichtet werden soll. Das Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) hatte im Vorjahr fünf Pachtverträge für die kommerzielle Entwicklung der Offshore-Windenergie angeboten, von denen sich Equinor mit einem Gebot von 130 Mio. $ einen Pachtvertrag über rund 324 Mio. m2 im Gebiet der Morro Bay im Pazifischen Ozean sicherte, der ein Potential von rund 2 GW hat.

Die Flotte von Ocean Infinity mit weltweit verteilten unbemannten Schiffen und rund 20 AUVs, die als die „weltweit größte Flotte von voll funktionsfähigen autonomen Unterwasserfahrzeugen“ bezeichnet wird, bildet die ideale Voraussetzung, um das Wachstum der Offshore-Energie in den USA und weltweit zu unterstützen. Das Projekt für die Equinor soll im Februar 2024 anlaufen, um als Grundlage für den Standortbewertungsplan sowie den Bau- und Betriebsplan zu dienen.

Die Ocean Infinity besitzt eine Flotte von mindestens 15 HUGIN AUVs. Diese Carbon-Monocoque-Tauchgeräte sind etwa 6,2 m lang, haben einen Durchmesser von ca. 0,88 m, wiegen 1.850 kg, erreichen Geschwindigkeiten von 2 – 6 Knoten und eine Einsatzdauer von 60 – 100 Stunden. Darüber hinaus betreibt die Firma eine Armada genannte Flotte von mehr als 30 unbemannten und teilweise bemannten Schiffen von 8 - 86 m Länge, die für den Einsatz der AUVs, ROVs und anderer seegestützter Technologien ausgelegt sind.

Die von Kongsberg Maritime (s.o.) in Kooperation mit der Königlichen Norwegischen Marine, dem norwegischen Institut für Verteidigungsforschung Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) und weiteren Partnern ab 1991 entwickelten AUVs der HUGIN-Serie gelten als die weltweit kommerziell erfolgreichsten AUVs. Der erste kommerzielle Einsatz fand 1997 statt. Die Modelle reichen von der HUGIN 1000 Serie bis zur HUGIN 6000 Serie, wobei die Ziffer der jeweils erreichbaren Wassertiefe entspricht.

Im März 2022 kommt das weniger als 4 m lange und etwa 300 kg schwere HUGIN Edge hinzu, das mit der neuesten Batterietechnologie ausgestattet ist, die einen Betrieb von mehr als 24 Stunden in Tiefen von bis zu 1.000 m ermöglicht. Zu den weiteren Unterwasserfahrzeugen des Unternehmens gehören das AUV HUGIN Endurance, dessen Einsatzdauer ca. 15 Tage beträgt, sowie das 66 m lange HUGIN Superior AUV, das mit seinem 62,5 kWh Lithium-Polymer-Akku eine Betriebszeit von 72 Stunden bei 3 Knoten hat.

Nun weiter mit den anderen Unterwasserfahrzeugen, die 2013 bekannt

werden, wie beispielsweise das 2 Mio. $ teure persönliche U-Boot Orcasub für

zwei Personen, das von dem britischen Kaufhaus Harrods im

März bei seiner Veranstaltung Technology Showcase 2.0 präsentiert

wird - allerdings nur als Miniatur, die hier abgebildet ist. Anderen

Quellen zufolge wird das Orcasub erstmals auf der London

Boat Show im Januar 2014 vorgestellt.

(Modell)

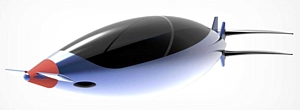

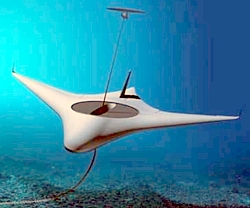

Das 6,4 m lange, 1,5 m hohe und mit Flügeln 4,25 m breite Orcasub, für das die herstellende kanadische Firma Nuytco Research Ltd. aus North Vancouver bereits Bestellungen für Ausgaben in voller Größe entgegennimmt, basiert auf den Prinzipien des Fliegens und nutzt Schub, Auftrieb und Widerstand, was sich auch in dem Design widerspiegelt. Dank seiner elektrischen Schubdüsen kann das U-Boot etwa 30 km weit mit einer Geschwindigkeit von 3 - 4 Knoten fahren, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 6 Knoten.

Das mit Lithium-Ionen-Batterien betriebene, 4 Tonnen schwere U-Boot mit Stahlrumpf wird mit zwei Fußpedalen und einem Joystick gesteuert und ist mit einem Sonar zur Kollisionsvermeidung, einem digitalen Langstreckenkommunikationssystem und einer LED-Beleuchtungsanlage mit 60.000 Lumen ausgestattet. Während des Tauchvorgangs bis in 300 m Tiefe bieten zwei Glaskapseln einen 360°-Ausblick sowie jedem Insassen eine Lebenserhaltungskapazität von 80 Stunden - so lange reicht der interne Akku.

Wer noch tiefer tauchen möchte, kann ein Modell mit Titanrumpf bestellen, mit dem man auf bis zu 1.800 m (andere Quellen: 2.000 m) Tiefe kommt - das dann aber auch 9,32 Mio. $ kostet (andere Quellen: 10,8 Mio. $). Es läßt sich allerdings nichts darüber finden, daß es bislang zu einer Realisierung des U-Boots gekommen ist.

Das von Phil Nuytten gegründete Unternehmen hat im Laufe der Jahre aber schon erfolgreich diverse bemannte Unterwasserfahrzeuge entwickelt und hergestellt, wie beispielsweise den Dual Deepworker, den Carasub oder den Aquarius. Zudem bereitet es die Auslieferung seiner ersten Serie von Exosuits vor - Ganzkörper-Unterwasseranzügen, die es dem Benutzer ermöglichen, auf dem Meeresboden in 300 m Tiefe herumzulaufen.

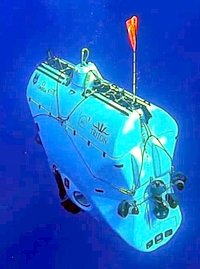

(Grafik)

Im August 2013 erscheint ein weiteres persönliches U-Boot in den Blogs, das sogar für fünf Personen geeignet ist und ab 2016 betriebsbereit sein soll. Das als „einziges privates bemanntes Tiefseetauchboot, das für Verträge zur Verfügung steht“ beworbene Gefährt trägt den Namen Cyclops, was sich durch seine 180°-Kuppel aus Borosilikatglas erklärt, die wie ein einzelnes großes Auge aussieht.

Die Cyclops wird von dem Tauchboothersteller OceanGate Inc. entwickelt, wobei die Technologie- und Designforschung im Rahmen einer Partnerschaft mit Boeing Research & Technology und der University of Washington erfolgt.

Der 18 cm dicke Rumpf besteht aus Kohlenstoffasern, wobei einzelne Streifen vorimprägnierter Fasern einzeln in die Kohlenstoffasermatrix eingebracht sind. Diese von Boeing entwickelte Technik bietet eine bessere Produktionskontrolle als das herkömmliche Wickeln von Fasern und soll es dem U-Boot ermöglichen, dem Wasserdruck bei seiner maximalen Tauchtiefe von 3.000 m problemlos standzuhalten. Die Verwendung von Karbonfasern trägt auch dazu bei, das Gewicht zu reduzieren. Und die bordeigenen Lebenserhaltungssysteme ermöglichen Tauchzeiten von bis zu acht Stunden.

im MOHAI

Auch hier soll kurz der Hintergrund beleuchtet werden: Die OceanGate mit Sitz in Everett, Washington, wurde 2009 von Stockton Rush und Guillermo Söhnlein gegründet, erwarb das ursprünglich 1973 von der Perry Submarine Co. gebaute und später umgerüstete Unterseeboot Antipodes (PC-1501, XPC15), das für fünf Personen ausgelegt ist, und konstruierte in den 2010er Jahren zwei eigene, die Cyclops 1 und die Titan (ursprünglich Cyclops 2).

Im August 2018 bietet die Firma die Antipodes zum Verkauf an - und beginnt im Jahr 2021 damit, in der Titan zahlende Touristen zum Wrack der 1912 gesunkenen Titanic zu bringen, wobei der Preis für die Teilnahme 250.000 $ pro Person beträgt. Während einer Fahrt im Juni 2023 implodiert das U-Boot, wobei alle fünf Personen an Bord ums Leben kommen. Die Sache ist in der Presse ausführlich behandelt worden, so daß sich eine Wiederholung an dieser Stelle erübrigt.

Als die US-Verkehrssicherheitsbehörde NTSB mehr als zwei Jahre nach dem tödlichen Unfall ihren Untersuchungsbericht vorlegt, wird als Ursache für das Unglück mangelhafte Ingenieursarbeit genannt, die zur Konstruktion eines Druckbehälters aus Kohlefaserverbundwerkstoff geführt habe, der zahlreiche Anomalien aufwies und nicht die erforderlichen Festigkeits- und Haltbarkeitsanforderungen erfüllte. Zudem hätte OceanGate das Tauchboot im Vorfeld nicht ausreichend getestet.

Die OceanGate stellt im Juli 2023 alle Erkundungs- und kommerziellen Aktivitäten ein und wird abgewickelt. Das verbliebene Tauchboot Cyclops 1 ist im Museum für Geschichte und Industrie (MOHAI) in Seattle ausgestellt.

mit ROUGHIEs

Bei den Glidern geht es im Juni 2014 mit einem Bericht über die Professorin Nina Mahmoudian an der Michigan Technological University (Michigan Tech) weiter, eine Luft- und Raumfahrtingenieurin, die sich mit der Entwicklung von Unterwasserfahrzeugen befaßt und vom Office of Naval Research (ONR) mit einem Zuschuß von 125.000 $ für den Bau von vier kostengünstigen, aber besonderen Unterwassergleitern unterstützt wird.

Die derzeit eingesetzten AUVs verbringen viel Zeit damit, Unmengen von Daten über Dinge zu sammeln, bei denen es sich nicht um ein vermißtes Flugzeug handelt, wie bei o.e. der Suche nach dem Malaysia-Airlines-Flug MH370, bei der sogar eine mit der besten Technologie ausgestattete Unterwasserdrohne des o.g. Typs Bluefin-21 erfolglos blieb. Davon ausgehend will Mahmoudian autonome Fahrzeuge entwickeln, die in die Tiefe gehen und ein Gebiet mit einem ,Gefühl’ für das, was sie suchen sollen, erkunden - also intelligente Geräte, die selbständig Entscheidungen treffen können.

Die Unterwassergleiter von Mahmoudian mit dem Namen ROUGHIEs (Research Oriented Underwater Gliders for Hands-on Investigative Engineering) werden daher leistungsfähige Prozessoren und eine überarbeitete Software besitzen, damit sie ,wissen’, wonach sie suchen. Zudem sind die ROUGHIEs modular aufgebaut, so daß die Benutzer je nach den Aufgaben, die die Drohnen übernehmen, verschiedene Komponenten austauschen können. Und sie sollen nur einen Bruchteil des Preises kommerzieller Modelle kosten.

Angetrieben werden sie aber genauso nur durch Batterien und indem sie Wasser in einen integrierten Ballasttank hinein- oder herauspumpen, um ihren Auftrieb und ihr Gewicht anzupassen und langsam durch das Wasser zu fliegen. Das macht sie sicherer und zuverlässiger in flachen Gewässern, wo sich ein Propeller in der Vegetation verheddern oder eine Person verletzen könnte. Dies ist im Fall der ROUGHIEs besonders wichtig, da sie nicht mitten im Ozean unterwegs sein werden, sondern für den Einsatz in der Nähe der Wasserkante gedacht sind.

Ein wichtiger Aspekt der Forschung besteht darin, herauszufinden, wie man sie im Dauerbetrieb halten kann, damit sie nicht immer wieder zu einem Schiff zurückkehren müssen, um ihre Batterie aufzuladen.

Mahmoudians Labor hat auch einen Unterwassergleiter für die Lehre entwickelt, der GUPPIE heißt, wie ein schlanker Aquarienfisch aussieht und nur etwa 1.000 $ kostet, während ein ROUGHIE mit 10.000 $ zu Buche schlägt. Für den GUPPIE gibt es auch Lehr- und Bauanleitungen.

Für ihre Arbeit erhält die Wissenschaftlerin im Jahr 2015 zwei renommierte Auszeichnungen für junge Fakultätsmitglieder von der National Science Foundation (NSF) und dem ONR. Details über ihre Projekte finden sich auf der Website des Nina Mahmoudian Lab an der Purdue University in Indiana, wo sie seit Anfang 2019 lehrt und forscht.

Im Juli 2020 veröffentlichen Mahmoudian und ihre Kollegen der Purdue University und der Michigan Technological University die Studie ,Collaborative Mission Planning for Long-Term Operation Considering Energy Limitations’, in welcher sie über ihre Entwicklung einer (noch recht improvisiert aussehenden) mobilen Dockingstation berichten, an der Unterwasserroboter zum Aufladen anhalten und gleichzeitig ihre Daten übertragen können. Dadurch können sie ohne menschliches Zutun über weitaus längere Zeiträume hinweg eingesetzt werden.

Es wurden bereits mobile Ladestationen für Drohnen entwickelt, die die Reichweite der Unterwasserroboter erheblich vergrößern könnten, doch können sich diese nicht auf Kommunikationssignale wie GPS oder Funk verlassen, sobald sie unter die Oberfläche getaucht sind. Das bedeutet, daß sie in der Regel einem vorprogrammierten Pfad folgen und an die Oberfläche zurückkehren, sobald der Akku leer ist, wo menschliche Betreuer ihre Daten abrufen und die Batterien wieder aufladen. Dies ist aber sehr teuer und schränkt die Zeit ein, in der die Roboter ihre Aufgaben erfüllen können.

Die neue Lösung basiert daher auf einem Algorithmus, der den Weg des Roboters während der Mission umleitet und es ihm ermöglicht, an das Oberflächenfahrzeug anzudocken, sobald es erforderlich ist, die Batterien aufzuladen und/oder Daten zu übermitteln. Der Algorithmus ist auch in der Lage, in Echtzeit umzuplanen, so daß sich der Roboter an veränderte Bedingungen oder Störungen anpassen kann.

Der vorgeschlagene Ansatz wird in mehreren Simulationsszenarien validiert, und auch kurze Feldversuche im Lake Superior mit einem autonomen Unterwasserfahrzeug und einem Überwasserfahrzeug bestätigen die Umsetzbarkeit. Da sich der Ansatz auch als eine effiziente Lösung erweist, um den Energieverbrauch beim Betrieb von Multi-Roboter-Netzwerken zu minimieren, hofft das Team, in Zukunft Übungen mit neuen Versionen und mehreren mobilen Andockstellen gleichzeitig durchführen zu können.

Ebenfalls im Juni 2014 schließen

Forscher der Universität

Tianjin den Seetest eines autonomen Unterwasserfahrzeugs

namens Haiyan ab, einer zivilen Plattform,

die für wissenschaftliche Erkundungen der Meeresbiologie und des

Meeresbodens sowie zur Unterstützung von Such- und Rettungsmissionen

eingesetzt werden soll.

Als autonomes UUV mit einer Ausdauer von 30 Tagen und einer Reichweite von 1.000 km ist das Haiyan in der Lage, eigenständig und ohne menschliches Eingreifen zu operieren, was es ideal für langwierige und/oder gefährliche Missionen wie Minensuchen und U-Boot-Aufspüren macht. Zudem ist es kleiner und mit nur 70 kg auch wesentlich leichter als frühere chinesische UUVs der Zhi-Shui-Serie, die 2.000 kg gewogen haben. Deren Entwicklung begann 1989 und sie wurden 1994 in Dienst genommen. Mehr darüber findet sich in dem im Netz einsehbaren Artikel ,An Overview of Submersible Research and Development in China’, der im Januar 2019 erscheint.

Die bessere Leistung des Haiyan im Vergleich zu älteren UUV ist darauf zurückzuführen, daß es sich um ein Unterwassergleitfahrzeug handelt, das mit Hilfe von Flügeln und geringen Änderungen des Auftriebs vertikale Bewegungen in horizontale Bewegungen umwandelt. Dies führt zwar zu einer langsamen, aber energieeffizienten Geschwindigkeit von 4 Knoten, die die Ausdauer verbessert. Außerdem verfügt der neue Gleiter über eine fortschrittlichere Datenverarbeitung.

Ein weiterer chinesischer Gleiter trägt den Namen Sea Wing. Dieser wurde vom Institut für Ozeanologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften entwickelt. Der Unterwassergleiter, der sich mit Hilfe eines mit Öl gefüllten Auftriebsausgleichssystems durch das Wasser bewegt, wird für ozeanografische Forschungen eingesetzt und verfügt über Sensoren zur Messung der Meerwasser-Temperatur, des Salzgehalts, der Trübung, des Chlorophyllgehalts, des Sauerstoffgehalts und der Veränderungen der Meeresströmungen.

Im Jahr 2014 absolviert ein Sea Wing einen 30-tägigen Test im Südchinesischen Meer mit einer Gesamtfahrtlänge von über 1.022 km. Im Folgejahr werden die Glider im ostchinesischen Meer, im südchinesischen Meer und in anderen Gewässern des westlichen Pazifiks eingesetzt, um Beobachtungen von Ozeanphänomenen wie Wirbeln und Grenzströmung durchzuführen.

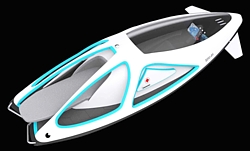

Im März 2015 erscheint erstmals eine Unterwasser-Superyacht in der Presse, die den offenbar nicht geschützten Namen Yellow Submarine (o. Teardrop Y.Co Yellow Submarine bzw. VAS 525/60 LE MK2) trägt. Das 8,4 m lange, 2,6 m hohe und 24 m breite U-Boot hat einen Aluminiumrumpf und kann vier bis fünf Passagiere aufnehmen.

Submarine

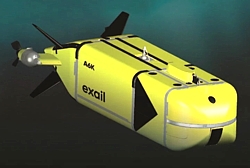

Das von Y.CO - einem Full-Service-Unternehmen für Superyachten mit Hauptsitz in Monte Carlo - für Abenteuer konzipierte vollelektrische Mini-U-Boot ist von der italienischen Firma GSE Trieste srl (Giunio Santi Engineering) nach militärischen Standards gebaut worden, die seit 1991 im Markt für kleine Unterwasserfahrzeuge aktiv ist. Dem Unternehmen zufolge ist die Yellow Submarine nach den Standards des italienischen Klassifizierungsregisters RINA geprüft und zugelassen worden, nachdem das bemannte Tauchboot auf See gründlich getestet wurde, einschließlich der maximalen Tauchtiefe von 160 m.

Das Yellow Submarine wird von einem langsam drehenden 5-Blatt-Bronzepropeller mit 950 mm Durchmesser in einer Kortdüse angetrieben, den ein 16 kW Elektromotor speist, der eine Höchstgeschwindigkeit von 6 Knoten erlaubt. Außerdem ist das U-Boot mit vier vektoriellen Kreuzstrahlern ausgestattet - zwei für horizontale Manöver und zwei für die Tiefenhaltung und vertikale Manöver. Darüber hinaus verfügt es über zwei 900-Liter-Ballasttanks, Antikollisionssonar, Side-Scan-Sonar und zwei 2,3-Liter-CO2-Wäscher. Informationen über die Batteriekapazität ließen sich nicht finden.

Die Ladekapazität beträgt 500 kg, und der Sauerstoffvorrat reicht für eine 8-stündige Mission. Allerdings gibt es Reservesauerstoff für 96 Stunden für eine vollständige Besatzung. Über die AeroMarine Rentals ist das Yellow Submarine für privaten Charter oder Kauf verfügbar.

Mit dem Ziel, bis 2018 innovative Meeresforschungstechnologien für Langzeitmissionen in großen Tiefen bereitzustellen, startet im Mai 2015 das von der EU mit 8 Mio. € finanzierte Gemeinschaftsprojekt BRIDGES, was für ,Bringing together Research and Industry for the Development of Glider Environmental Services’ steht, an dem 19 europäische Partner teilnehmen.

(Montage)

Diese eint die Einsicht, daß die Tiefsee die neue Grenze für Bergbau, Ölförderung und andere industrielle Aktivitäten ist, die sich weg von den Kontinentalsockeln in Gebiete kilometerweit unter der Meeresoberfläche verlagern. Damit gehen größere Gefahren für die Umwelt einher, die eine ständige Überwachung erfordern. Um die notwendigen ,Augen’ zu liefern, werden das britische National Oceanography Centre (NOC) und seine Partner nun eine neue Generation von Tiefsee-Glidern entwickeln.

Auf der Grundlage des Gleiters SeaExplorer des französischen Unternehmens ALSEAMAR sollen im Rahmen von BRIDGES und in Zusammenarbeit mit einem breiten Spektrum von Branchen und Experten zwei Prototypen gebaut und getestet werden, die in der Lage sind, als Europas erste Ultra-Tiefsee-Robotergleiter in den Weltmeeren bis in eine Tiefe von 5.000 m vorzustoßen und dort bis zu drei Monate lang autonom zu operieren. Der letzte Test der BRIDGE-Glider ist für September 2019 vor der Südostküste Irlands geplant.

Die BRIDGES-Glider werden eine modulare Nutzlastarchitektur verwenden, d.h., die Bugspitze und andere Komponenten können je nach den Erfordernissen der jeweiligen Mission leicht ausgetauscht werden. Im Rahmen des Projekts werden so auch neue Sensoren, Betriebsmethoden, Datenverwaltungs-, Kommunikations- und Steuersysteme entwickelt, die die Glider robust, wirtschaftlich und einfach einsetzbar machen sollen. Sie werden auch eine besondere Fähigkeit zur Überwachung von Sedimentfahnen haben, die durch den Bergbau entstehen und erhebliche Auswirkungen auf marine Ökosysteme haben können.

Die ALSEAMAR mit Sitz in Aix-en-Provence wurde Anfang der 2010er Jahre als Teil der Alcen-Gruppe gegründet und geht auf eine Zusammenführung maritimer Fachteile von Apex Technologies und der ECA Group zurück. Die Firma entwickelt und fertigt Systeme für die Unterwasserrobotik, Akustik, hydrografische Anwendungen und U-Boot-Kommunikation, wie z.B. die ferngesteuerten Unterwasserfahrzeuge SEAScan und Alister.

Der SeaExplorer wird 2015 auf den Markt gebracht. Auch er arbeitet ohne Propellerantrieb und nutzt das hydrodynamische Prinzip, bei dem er durch Änderung seines Auftriebs und einer Verschiebung des Schwerpunkts im Wasser auf- und abgleitet. Spätere Folgeprodukte sind der SeaExplorer X2 und schließlich der SeaExplorer 1000, der mit einem Antriebspropeller ausgestattet ist, eine Tiefe bis 1.000 m erreicht und bis zu 125 Tage lang im Dauerbetrieb aktiv sein kann.

Parallel dazu arbeitet das NOC ab 2015 gemeinsam mit dem Unterwasserfahrzeughersteller Planet Ocean Ltd. und der Firma ASV Ltd. unter der Leitung der University of Southampton an der Entwicklung von Mikro-U-Booten, die nur etwa ein Drittel so groß sind wie die meisten herkömmlichen AUVs. Das britische Konsortium stellt im Dezember 2016 zwei Exemplare vor, die so einfach und kompakt sind, daß sie ohne menschliche Hilfe von robotischen Oberflächenschiffen aus gestartet werden können. Die vollständige Produkteinführung findet auf der Ocean Business im April 2017 in Southampton statt.

und ecoSUBm

Das etwa 50 cm (andere Quellen: ca. 75 cm) lange und 4 kg schwere ecoSUBμ sowie das ecoSUBm mit einer Länge von rund 100 cm und einem Gewicht von 12 kg haben eine Laufzeit von sechs bzw. zehn Stunden und können einzeln für Anwendungen wie die Inspektion von Unterwasserpipelines eingesetzt werden, aber die mit Sensoren ausgestatteten Microsubs sollen besonders nützlich sein, wenn sie in Gruppen ausgesandt werden. Solche Schwärme sind in der Lage, gemeinsam hochauflösende 3D-Karten zu erstellen, die vollständiger sind als die von einzelnen AUVs erstellten. Zudem können Microsub-Schwärme in Verbindung mit Überwasserfahrzeugen oder Satelliten größere Gebiete in kürzerer Zeit abdecken.

Ab 2022 folgen dann die weiterentwickelten Mark 5-Versionen ecoSUBµ5, ecoSUBm5 und ecoSUBm25, die in mehreren Punkten verbessert wurden, wie z.B. bei Energieeffizienz und Tauchtiefe. Das ,µ’ steht dabei weiterhin für micro AUVs, während das ,m’ midsize AUVs meint. Die Herstellung erfolgt durch die ebenfalls in Southampton beheimatete ecoSUB Robotics Ltd., eine operative Abteilung der Planet Ocean.

Die ecoSUB stellt im August 2022 den Einsatz eines Mikro-AUV vor, der gemeinsam mit der kanadischen Firma Cellula Robotics Ltd. im Rahmen des Pilotprojekts SeaWolf AUV des australischen Militärunternehmens Trusted Autonomous Systems (TAS) vorbereitet wurde und dabei helfen soll, die Anwesenheit eines größeren AUV zu verbergen, das beispielsweise auf einem Überwachungseinsatz ist.

des Mikro-AUV

Denn obwohl einige AUVs tagelang tief unter Wasser fahren können, müssen sie doch immer wieder auftauchen, um ihre gesammelten Daten zu übermitteln - da sich Funkwellen nicht gut durch das Wasser bewegen. Doch solange das Fahrzeug an der Oberfläche schwimmt, kann es von den Personen entdeckt werden, die es ausspionieren soll.

Die Royal Australian Navy (RAN) hatte das Unterwasserprojekt ,Loyal Wingman’ im Mai öffentlich vorgestellt, nachdem dieses Ende des Vorjahres gestartet war, als eines von drei laufenden Programmen zur Entwicklung australischer AUV-Fähigkeiten. Im Rahmen des SeaWolf-Pilotprojekts soll bis Anfang 2023 ein AUV mit einer Länge von 12 m entwickelt werden. Neben Cellula Robotics und der TAS sind noch die Firmen Mission Systems, Ocean Wave Consulting und East Consulting Services beteiligt.

Derweil befindet sich die Cellula Robotics in der Endphase der Gründung eines in Australien ansässigen Unternehmens, um die nächsten Phasen dieses Projekts, einschließlich der Fertigung in Australien, voranzutreiben.

Für den Test des neuen Systems, der im Juli 2022 in der Bucht von Indian Arm in der Stadt Vancouver durchgeführt wurde, war auf bzw. in einem speziell ausgerüsteten Solus LR AUV von Cellula Robotics ein Mikro-AUV vom Typ ecoSUBµ5 installiert worden. Dieses hat eine Länge von 66 cm (mit Antenne 92,5 cm), einen Durchmesser von 11,1 cm und ein Gewicht von 4 kg. Es ist standardmäßig mit Alkali-Batterien ausgestattet, wobei die genaue Kapazität nicht angegeben wird. Das AUV besitzt einen elektrischen Direktantrieb mit Propeller, die Tauchtiefe beträgt bis zu 500 m, die maximale Geschwindigkeit 1 m/s und die Reichweite bis zu 40 km bei einer maximalen Einsatzdauer von zwölf Stunden.

Im Gegensatz dazu kann das 8,5 m lange Solus LR mit einem Durchmesser von 1 m, das von Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben wird, bis in eine Tiefe von 3.000 m abtauchen, sich mit einer Höchstgeschwindigkeit von 2 m/s fortbewegen und eine Strecke von bis zu 2.000 km zurücklegen, ohne aufzutanken.

Bei dem Test setzte das Solus LR sein Mikro-AUV aus, während es untergetaucht war, doch anstatt wie eine Boje direkt an die Oberfläche zu steigen, bewegte sich das Mikro-AUV unter Wasser mehrere Kilometer weit weg, bevor es auftauchte und über Iridium-Satellitenkommunikation eine Statusmeldung an ein externes Kommandozentrum übermittelte.

Da es so viel kleiner ist als sein Wirtsfahrzeug, ist es viel unwahrscheinlicher, daß es entdeckt wird. Aber selbst wenn es gesehen wird, verrät seine Oberflächenposition nicht die aktuelle Unterwasserposition der Solus-LR. Außerdem sinkt es nach der Übertragung einfach auf den Meeresgrund, so daß es nicht zu seinem Wirtsfahrzeug zurückverfolgt werden kann. Allerdings wird es dadurch zu einer Form von Meeresmüll, was nicht gerade die beste Lösung ist.

Zu den weiteren Produkten der Cellula Robotics gehören beispielsweise die extra-großen Langstrecken-AUVs Guardian (knapp 12 m lang, bis 5.000 km Reichweite, Einsatzdauer bis zu 45 Tage, kann kommerzielle Nutzlasten gezielt aussetzen), Porter (für wissenschaftliche und militärische Anwendungen), das AUV Envoy (für geophysikalische und hydrografische Vermessungen, auch mit Batterieantrieb, bis 2.000 km Reichweite), das schwebende AUV Subsea Warden (zur Messung von Schiffscharakteristiken, kann in Schwärmen autonom operieren) sowie kabellose Unterwassersensoren für die Umwelt- und Sicherheitsüberwachung.

von Anduril

Parallel zu dieser Entwicklung unterzeichnet die RAN im Mai 2022 einen Vertrag über 100 Mio. $ mit dem US-Militärdienstleister Anduril Industries, um während der dreijährigen Laufzeit des Programms drei Versionen eines extragroßen autonomen Unterwasserfahrzeugs (XL-AUV) namens Ghost Shark in Australien zu entwickeln und zu liefern. Das XL-AUV wird als erschwingliche, ausdauernde und multimissionsfähige Plattform angepriesen, die mit allen möglichen Ausrüstungen ausgestattet und für ein breites Spektrum an militärischen und nichtmilitärischen Missionen eingesetzt werden kann, wie z.B. Infrastrukturinspektion, Überwachung, Aufklärung und Zielerfassung.

Um die Kosten niedrig zu halten und den Zeitrahmen für alle drei Iterationen dieser Maschine, die die Größe eines Busses haben wird, auf drei Jahre zu begrenzen, wird Anduril auf die Druckhülle verzichten und das Wasser frei durch das Fahrzeug fließen lassen, das einen Rahmen aus Aluminium besitzt, der mit einer leichten Haut überzogen ist.

Die Naßhüllen-Konstruktion ist bei vielen Hobbybastlern gängig, sobald sie es mit größeren Maschinen zu tun haben, denn funkferngesteuerte U-Boote mit versiegeltem, wasserdichtem Äußeren sind zwar gut zum Arbeiten geeignet, weil man im Inneren viel Platz und einen leichten Zugang zu den Komponenten hat, doch es ist sehr mühsam, die Boote so abzudichten, daß sie dem Druck in der Tiefsee standhalten, und ebenso mühsam ist es, sie wieder zu öffnen, um daran zu arbeiten. Außerdem sind sie sehr schwer, da sie viel mehr festes Ballastgewicht tragen müssen, um gegen den Auftrieb der Luft anzukämpfen, die in ihnen eingeschlossen ist.