Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

Elektro- und Solarschiffe (VIII)

2013 (B)

Weiter mit der Jahresübersicht 2013 - in Form eines zweiten Schwerpunkts,

der die Entwicklungen bei Elektro- und Hybridfähren sowie Wassertaxis betrifft.

Die Wichtigkeit dieses Sektors belegt ein Bericht des Branchenverbands Interferry in Seattle aus dem Jahr 2024, dem zufolge Fähren weltweit jährlich rund 4,2 Milliarden Passagiere und 370 Millionen Fahrzeuge befördern. Nach Angaben des Maritime Battery Forum sind 2021 weltweit aber noch immer nicht mehr als 130 batterieelektrische Fähren in Betrieb. Viele von ihnen lassen sich in Dänemark, Norwegen und Schweden finden.

Anschließend wird die Entwicklung in weiteren Ländern betrachtet, geordnet nach ihrem erstmaligen Auftreten in der Presse. Diese Ordnung ist sinnvoller als eine alphabetische, da sie einen chronologischen Kontext des Geschehens bietet. Zudem kann man von hier aus direkt zu den betreffenden Ländern springen: Frankreich - Niederlande - Finnland - USA - Deutschland - Taiwan - Schweiz - Großbritannien - Thailand - Island - China - Kanada - Griechenland - Malta - Indien - Südkorea - Portugal - Italien - Neuseeland - Singapur - Malaysia - Kroatien - Spanien.

Beginnen wir also mit Dänemark,

wo die Presse im Mai 2013 berichtet, daß die deutsch-dänische

Fährgesellschaft Scandlines damit begonnen habe, eines

ihrer mit Diesel betriebenen Schiffe in ein dieselelektrisches Hybridschiff umzubauen.

Die Fährgesellschaft hat hierzu die Umrüstung der 140 m langen Prinsesse

Benedikte in Auftrag gegeben, die von der Werft Ørskov

Christensen Staalskibsværft in Frederikshavn gebaut und 1997 in

Dienst gestellt worden war, um auf der etwa 17,5 km langen Strecke

zwischen dem dänischen Rødbyhavn und Puttgarden in Deutschland 300

Fahrzeuge und 900 Passagiere zu befördern. Sie wird durch rund 17,5

MW starke Dieselmotoren angetrieben.

Die Umrüstung erfolgt durch ein 2,7 MWh (andere Quellen: 2,9 MWh) Energiespeichersystem aus 399 modernen Lithium-Polymer-Batterien des Typs Corvus Energy AT6500, die kein Kühlsystem benötigen und in die Antriebssysteme von Siemens integriert sind. Damit wird das Schiff in der Lage sein, in einem Hafen allein mit elektrischer Energie zu fahren, wobei die Batterien das 16.000 Tonnen schwere Schiff etwa 30 Minuten lang ohne Dieselkraftstoff antreiben können. Aufgeladen werden sie mit Landstrom oder Generatorstrom, was ebenfalls 30 Minuten dauert.

Die Umrüstung soll Scandlines nicht nur Kraftstoff, sondern auch Wartungskosten sparen, da geschätzt wird, daß sich die Lebenserwartung des Schiffsdieselaggregats durch den Einbau der Batterien verdreifacht. Zudem sollen die Treibhausgasemissionen und die Lärmbelastung gesenkt werden. Insgesamt wird erwartet, daß sich die Batterien innerhalb von fünf Jahren amortisieren, da der Treibstoffbedarf der Fähren um 15 - 20 % sinkt.

Die erneuerte Prinsesse Benedikte mit dem Spitznamen ,Prius der See’, die im September wieder in den Einsatz geht, ist ein so großer Erfolg, daß im Folgejahr 2014 auch die drei anderen Fährschiffe der seit 1963 bestehenden Vogelfluglinie Hybridantriebe eingebaut bekommen: die Prins Richard, die Deutschland und die Schleswig-Holstein. An den Kosten von 25 Mio. € beteiligt sich die EU mit 6,4 Mio. €.

Auch beim Bau der neuen Fähren für 460 Fahrzeuge und 1.300 Passagiere, die ab 2016 auf der Route Rostock-Gedser in Betrieb genommen werden sollen, entscheidet sich Scandlines für Hybridfähren, bei denen einer der ursprünglich fünf Dieselmotoren durch eine Batterie mit einer Kapazität von 1,6 MWh ersetzt wird. Ein reiner Elektrobetrieb ist auf dieser Route nicht zu verwirklichen, da die beiden neuen Schiffe Berlin und Copenhagen eine Stunde länger unterwegs sind als die Fähren der Vogelfluglinie und deutlich mehr Batteriekapazität benötigen würden, um die komplette Strecke elektrisch zu bewältigen.

Im Oktober 2015 berichtet die Presse jedoch, daß die Scandlines plant, ab 2018 oder 2019 alle Schiffe komplett elektrisch und abgasfrei zu betreiben. Die Reederei habe dafür Investitionsmittel von 50 - 60 Mio. € vorgesehen, die Pläne seien aber noch nicht vollständig ausgereift, da auch Wind und Wasserstoff zum Antrieb der Schiffe genutzt werden könnten.

Der Entwickler von großen Lithium-Batterie-Energiespeichersystemen Plan B Energy Storage (PBES) und der Batteriehersteller XALT Energy LLC schließen im September 2016 einen Liefervertrag für Batteriezellen für die beiden Fähren von Scandlines für 238 Fahrzeuge und 1.100 Passagiere auf der Strecke Helsingborg – Helsingør, die jeweils mit 4,16 MWh (andere Quellen: 4,5 MWh) Batteriepacks ausgestattet werden sollen, um den Primärantrieb mit Strom zu versorgen. Das von PBES entwickelte Energiespeichersystem verfügt über ein besonderes Flüssigkeitskühlsystem, das in der Schiffahrt ein höheres Maß an Sicherheit bietet.

Diese Elektrofähren werden jährlich mehr als 7,4 Mio. Passagiere und 1,9 Mio. Fahrzeuge befördern. Dieses Projekt wird von der INEA, der Exekutivagentur der Europäischen Union für Innovation und Netze, mit umgerechnet 14,1 Mio. $ unterstützt.

an der

Prinsesse Benedikte

Ein weiterer Schritt wird der Austausch aller Thruster – der Antriebssysteme der Fähren, zwei vorne, zwei hinten – auf den vier Hybridfähren der Route Puttgarden - Rødby sein. Die neuen Hightech-Pull-Thruster von Kongsberg Maritime sollen weniger Unterwasserlärm und geringere Vibrationen erzeugen und dazu beitragen, den CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren. Die Gesamtinvestition beträgt mehr als 13 Mio. €. In welchem Umfang sich die Lärmemissionen tatsächlich verringern lassen, wird im Rahmen einer durch den Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU) begleiteten Meßkampagne ermittelt.

Einige Jahre später erfolgt die Umsetzung: Als erste der insgesamt vier Scandlines Hybridfähren wird die Schleswig-Holstein im Herbst 2019 mit jeweils vier neuen Thrustern ausgestattet, die sich um die senkrechte Achse drehen und dadurch auch als Ruder dienen. Die Deutschland ist ab April 2020 mit dem neuen Schiffsantrieb unterwegs und die Prins Richard ab September 2021. Die Prinsesse Benedikte folgt schließlich im September 2022.

Auch die weitere Elektrifizierung der Routen geht voran. So wird im Mai 2024 gemeldet, daß Scandlines die Firma Wärtsilä Marine (s.u.) als Lieferant für die elektrischen Systeme der Passagierfähren Schleswig-Holstein und Deutschland ausgewählt habe, die gewährleisten sollen, daß etwa 80 % der für eine Überfahrt benötigten Energie elektrisch sind. Die Umrüstung zu Plug-in-Hybridfähren sei Teil des Ziels, die Strecke Rødby - Puttgarden bis 2030 ohne direkte Emissionen zu betreiben und die Vision des Unternehmens von null direkten Emissionen bis 2040 zu verwirklichen.

Bei den Umrüstungsarbeiten, die bei der Firma Western Shiprepair in Litauen im August 2025 beginnen und Anfang des Folgejahrs abgeschlossen sein sollen, wird ein Dieselgenerator entfernt und durch ein 5 MWh Energiespeichersystem ersetzt.

Um chronologisch mit Dänemark fortzufahren: Hier ist

auch der ,The Blue Denmark’ genannte Plan des dänischen Ministeriums

für Industrie, Wirtschaft und Finanzen erwähnenswert, der im Januar 2018 eine

Reihe von Initiativen zur Stärkung der maritimen Entwicklung vorstellt

und 36 Wachstumspotentiale beschreibt, von denen eines die Modernisierung

der Fähren betrifft, die die vielen kleinen bewohnten Inseln mit dem

Festland verbinden. Derzeit gibt es bis zu 70 verschiedene kleine Fähren,

weil jede der Inseln ihre eigene gebaut hat.

Von den Gemeinden, deren Einwohner auf Inseln mit Fährverbindung leben, haben sich bereits 18 in der Fährvereinigung faergesekr.dk zusammengeschlossen, um u.a. die Entwicklung einer billigen und flexiblen Standardfähre zu unterstützen. Um das Projekt in Gang zu bringen, wird zunächst von der Firma Odense Maritime Technology eine Testfähre gebaut, die 40 - 50 Mio. DKK kosten wird. Sie soll zu Versuchszwecken oder dann eingesetzt werden, wenn eine der eigenen Fähren der sechs Inseln ausfällt, die sich bereits für die Nutzung angemeldet haben.

Die Größe der Fähre basiert auf einer Untersuchung von 50 kleinen dänischen Fährrouten: Länge 36,6 m, Breite 11,6 m, maximale Tiefe 2,3 m, Betriebsgeschwindigkeit 12 Knoten. Das Konzept wird an beiden Enden über einen Antrieb verfügen, und die Gesamtstruktur wird von vorne nach hinten symmetrisch sein, um keine Zeit mit Wenden zu verlieren.

Die erste Fähre, die im Folgejahr in Betrieb genommen werden soll, wird eine Kapazität von 120 Passagieren bei 75 Sitzplätzen innen und 19 Pkw oder 2 Lkw + 12 Pkw haben. Sie wird sowohl mit einem Verbrennungsmotor als auch mit einem Elektromotor ausgestattet sein, da es aufgrund fehlender Ladestationen an Land zunächst nicht möglich ist, die Fähren ausschließlich mit Strom anzutreiben, wie es aber langfristig geplant ist.

Im Jahr 2018 werden auch die von der schwedischen

Reederei Øresundslinjen (früher: ForSea Ferries, HH

Ferries Group) betriebenen Dieselfähren Tycho Brahe und Aurora (o.

Aurora af Helsingborg), die seit 1991 die dänische

Stadt Helsingør mit Helsingborg in Schweden verbinden, auf batterieelektrischen

Betrieb umgerüstet - und zwar von dem schwedisch-schweizerischen Energie-

und Technologiekonzern ABB Ltd. (Asea Brown Boveri).

Die Umrüstung wird von der EU mit rund 13,15 Mio. € unterstützt.

Die 110 m langen, 28,2 m breiten und 11.148 Tonnen schweren Fähren können jeweils bis zu 1.100 Passagiere und 238 Fahrzeuge transportieren. Die größere Aurora hat sogar Platz für 1.250 Passagiere. Die Fahrstrecke ist circa 4 km lang, wird in rund 20 Minuten bewältigt und verbraucht ca. 1,17 MWh.

Die neu installierten, von PBES entwickelten Batteriecontainer wiegen 80 Tonnen und haben anfangs 4,16 MWh Kapazität, was später auf 6,4 MWh erweitert wird. Die wassergekühlten Batteriepakete bestehen aus 640 Lithium-Ionen-Modulen von XALT Energy, die in 32"-Containern auf dem Deck untergebracht sind.

Während der 20-minütigen Überfahrt, die etwa 1.175 kWh verbraucht, werden die Batterien um 29 % entladen - von 85 auf 56 % der maximalen Kapazität. Daher gibt es eine Batteriereserve, die es ermöglicht, auch bei stürmischem Wetter usw. sicher zu fahren. Das Aufladen der Batterien mit 10 MW während der kurzen Hafenaufenthalte dauert 5 - 9 Minuten und erfolgt mittels eines ebenfalls von ABB installierten 3D-lasergesteuerten Industrieroboterarms, der sich auf einem 10 m hohen Turm befindet und sich das Ladekabel automatisch schnappt, sobald das Schiff einläuft.

Allerdings zeigt sich, daß die Technik nicht frei von Tücken ist: Als die Reederei ihren Namen von HH Ferries in ForSea ändert, erhalten die Fähren einen neuen Anstrich. Danach haben die Laderoboter Schwierigkeiten, sich an die Ladekabel anzuschließen. Es erweist sich, daß im späten Frühjahr, zu einer bestimmten Zeit am Nachmittag, das Sonnenlicht aus einem Winkel kommt, der Reflexionen erzeugt und die Fähigkeit der KI-Technologie beeinträchtigt, den Anschluß des Ladekabels zu erkennen.

Unter diesen Bedingungen verursachen die Sonne und die weiße Farbe Kontrastprobleme, die zu falschen Referenzpunkten, sogenannten Geisterpunkten, führen, die den 3D-Scanner verwirren. Um das Problem zu lösen, wird ein System entwickelt, mit dem die Referenzpunkte genauso sichtbar werden, wie der 3D-Scanner sie sieht. Auf diese Weise lassen sich die Geisterpunkte einer nach dem anderen finden. Darüber hinaus werden Bereiche, die möglicherweise Reflexionen verursachen könnten, mit einer mattschwarzen Farbe bemalt - als die einfachste Lösung.

Auch das Belüftungssystem wird auf den neuesten Stand gebracht, und die überschüssige Wärme der Batterien wird zur Beheizung der Fähren genutzt. Eine weitere Besonderheit ist, daß die Fähren während der Überfahrt auch Elektroautos mit Schnelladegeräten laden können, was eine Reichweite von zusätzlichen 250 km für die Autos ermöglicht. Der Gesamtenergieverbrauch der Fähre ist im Batteriebetrieb etwa 40 % geringer als im Dieselbetrieb.

Im Mai 2024 erteilt Øresundslinjen dem schwedischen Batteriehersteller Echandia einen Auftrag zur Umrüstung der M/S Hamlet von fossilen Brennstoffen auf einen vollständig elektrischen Betrieb. Das Schiff, das Platz für 1.000 Passagiere und 240 Autos bietet, fährt auf der Strecke zwischen dem schwedischen Helsingborg und Helsingør in Dänemark und durchquert die Öresundstraße bis zu 8.000 Mal pro Jahr.

Das Batteriesystem, das in beiden Häfen in durchschnittlich nur elf Minuten wieder aufgeladen werden kann, ist für eine Mindestbetriebsdauer von zehn Jahren ausgelegt und soll in der ersten Hälfte des Jahres 2025 ausgeliefert werden.

ÆrøXpressen

(Grafik)

Im Dezember 2018 wird gemeldet, daß die dänische

Werft Hvide Sand dem deutschen Hersteller elektrischer

Automatisierungs- und Antriebssysteme Baumüller den

Auftrag erteilt hat, das gesamte Antriebssystem für eine Hybridfähre der

Fährgesellschaft ÆrøXpressen zu liefern, die ab Herbst

des Folgejahres für eine Verbindung zwischen den Häfen Ærø und

Rudkøbing im südlichen Dänemark sorgen und bis zu 32 Pkw und 196 Passagiere

befördern soll.

Das Antriebssystem, das aus der Elektromaschine, dem Dieselgenerator, den Antrieben für Propeller und Bugstrahlruder, einem Energieverteilungssystem und der Bordnetzspannungserzeugung besteht, bildet eine dieselelektrische Hybridlösung, bei der die Fähre von Elektromotoren angetrieben wird, die Dieselaggregate sind nur zur Stromerzeugung an Bord. Innerhalb der Häfen läuft die Fähre vollelektrisch. Sie kommt auf ca. 20 km/h. Ebenfalls 2018 hat Baumüller eine hybride Fähre in Deutschland mitgebaut und eine vollelektrische Fähre in Asien ausgerüstet.

Im Juni 2019 wird in Dänemark die zu dieser Zeit leistungsstärkste vollelektrische

Fähre der Welt getauft, deren Jungfernfahrt dann im August

stattfindet, bevor sie im September in den regulären Betrieb integriert

wird. Der Rumpf der knapp 60 m langen und etwa 13 m breiten Elektrofähre Ellen (anfangs:

E-Ferry) kam zwei Jahre zuvor aus Polen und wurde seitdem auf der Søby

Werft auf der Insel Ærø mit einem vollelektrischen Antriebsstrang

der finnischen Danfoss Editron Oy ausgestattet, der

aus zwei 750 kW Antriebsmotoren und zwei 250 kW Strahlrudermotoren

besteht.

Danfoss Editron liefert auch das Energiemanagementsystem des Schiffes für die komplette automatische Energie- und Laststeuerung an Bord. Die Elektromotoren stammen ursprünglich von dem finnischen Unternehmen Visedo, das 2017 von Danfoss übernommen wurde und seitdem als Danfoss Editron firmiert.

Hinzu kommt ein 4,3 MWh Batteriepaket des Schweizer Unternehmens Leclanché SA, das hochenergetische G-NMC-Lithium-Ionen-Zellen mit besonderen Sicherheitsmerkmalen verwendet, darunter ein bi-zelluläres Laminatdesign und Keramik-Separatoren. Am Terminal in Søby befindet sich eine Hochleistungsladestation von Danfoss Editron, die die Batterie mit bis zu 4 MW (andere Quellen: 4,4 MW) Leistung aufladen kann.

Mit einer Hin- und Herfahrt von insgesamt ca. 40 km zwischen den dänischen Häfen Søby auf der Insel Ærø und Fynshav auf der Insel Als, und damit zwischen zwei Ladevorgängen, fährt die Ellen dem Betreiber Ærøfærgerne (o. Ærø Ferry) zufolge siebenmal weiter als jede andere Elektrofähre, die derzeit auf der Welt in Betrieb ist. Sie kann rund 30 Pkw oder fünf Lkw sowie 200 Passagiere befördern, erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 15,5 Knoten (29 km/h) und soll bis zu sieben Hin- und Rückfahrten pro Tag absolvieren. Die Ellen ist außerdem die erste Elektrofähre, die kein Notstromaggregat an Bord hat.

Als im Juni 2020 die Ergebnisse von zehn Monaten im Einsatz vorliegen, zeigt sich, daß das ca. 21,3 Mio. € teure Projekt, von dem die EU im Rahmen der im Juni 2015 gestarteten und von Dänemark, Griechenland und Norwegen durchgeführten Initiative E-ferry zur Elektrifizierung von Schiffen einen Anteil von gut 15,1 Mio. € trägt, alle Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen hat. Die Energieeffizienz des gesamten elektrischen Systems liegt bei 85 %, was mehr als das Doppelte der Effizienz einer herkömmlichen Dieselfähre ist. Außerdem hat sich bewiesen, daß der elektrische Antrieb weniger kostet als der Dieselantrieb.

Im Juni 2022 stellt die Ellen einen Weltrekord auf, als sie mit einer einzigen Batterieladung eine Strecke von 92 km (50 Seemeilen) zurücklegt.

mit Rotorsegel

Über die nächsten Schritte für emissionsfreien Fährverkehr, die Scandlines plant,

wird im August 2019 berichtet: Demnach soll auf der

Fähre Copenhagen, die Rostock mit der dänischen

Insel Falster verbindet und bereits mit einem Hybridantrieb ausgestattet

ist, im zweiten Quartal 2020 zusätzlich noch ein Rotorsegel

der finnischen Firma Norsepower Oy installiert werden.

Bei dem Zylinder mit einer Höhe von 30 m und einem Durchmesser von

5 m handelt es sich um einen Flettner-Rotor,

der in einem eigenen Kapitelteil unter Windenergie ausführlich beschrieben

wird (s.d.).

Ein Rotorsegel hat die optimale Wirkung, wenn es stark windig ist und der Wind von der Seite kommt. Die Strecke zwischen Gedser im Norden und Rostock im Süden verläuft fast senkrecht zum vorherrschenden Wind aus Westen oder Osten. Das ergibt sehr günstige Bedingungen für den Einsatz von Rotorsegeln auf der Überfahrt, und Scandlines geht davon aus, daß die CO2-Emissionen durch den Rotor um 4 - 5 % gesenkt werden können.

Gegenüber seinem klassischen Vorgänger haben die Ingenieure bei Norsepower zudem wichtige Verbesserungen implementiert. So besteht der Zylinder inzwischen aus Kohlenstoff- und Glasfasern, was einerseits für Sicherheit und Stabilität sorgt, andererseits aber das Gewicht deutlich reduziert. Außerdem soll der Rotor einfacher zu nutzen sein und sich schneller drehen als in der Vergangenheit. Im Jahr 2022 wird auch auf der Berlin, die zwischen Rostock in Deutschland und Gedser in Dänemark verkehrt, ein Rotorsegel installiert.

(Grafik)

Im November 2021 bestellt Scandlines zudem bei der türkischen Werft Cemre Shipyard eine emissionsfreie Frachtfähre für die Strecke zwischen Puttgarden und Rødby, die von LMG Marin AS entworfen wurde. Der Baustart erfolgt im April 2022 und der Stapellauf findet im November 2023 statt.

Die 147,4 m lange und 25,4 m breite RoPax- oder Roll-on-Roll-off-Frachtfähre Futura (o. Zero Direct Emission Freight Ferry; auch PR24, für Puttgarden – Rødby 2024) wird mit einem 10 MWh Lithium-Ionen-Batteriesystem von Leclanché ausgestattet, das per Schnelladung in nur zwölf Minuten (andere Quellen: 17 Minuten) wieder aufgeladen werden kann. Dabei wird die Fähre mit Ökostrom versorgt.

Nach Installation der Technik und Ausrüstung sowie abschließenden Tests soll die Fähre Anfang (später: Herbst/Winter) 2025 auf der Route Puttgarden – Rødby in Dienst gehen, mit einer Fahrtgeschwindigkeit von 10 Knoten. Im vollelektrischen, emissionsfreien Modus beträgt die Überfahrtzeit für die 18,5 km lange Strecke 70 Minuten, im Hybridfährenbetrieb und mit 16 Knoten nur 45 Minuten. Hierfür verfügt das Schiff über drei GenSets, die jeweils aus einem Dieselmotor und einem Generator zur Stromerzeugung bestehen.

Mit einer Frachtkapazität von 66 Lkw auf zwei Decks und einer maximalen Passagieranzahl von 140 Personen gilt die Futura zu diesem Zeitpunkt als die größte Hybrid-Passagierfähre der Welt. Die Kosten werden mit ca. 80 Mio. € angegeben. Eine Besonderheit ist die Programmierung eines digitalen Zwillings der PR24 in Scandlines Simulator in Puttgarden, damit die spätere Besatzung schon vor der Inbetriebnahme genug Zeit hat, das Fahren mit der Fähre zu üben.

Im Dezember 2023 folgt die Meldung, daß die Scandlines zwei Fehmarnbelt-Fähren auf der Puttgarden-Rødby-Strecke zu Plug-in-Fähren umrüsten will, wobei die Schiffe sowohl in Puttgarden als auch in Rødby mit Strom aus erneuerbaren Energien aufgeladen werden sollen. Im Durchschnitt können die Batterien der Fähren in nur zwölf Minuten mit mindestens 80 % der für eine Überfahrt benötigten Energie geladen werden. Damit dies tatsächlich erfolgen kann, wird in drei Maßnahmen investiert: ein großes Energiespeichersystem, Ladevorrichtungen und erstmals auch Solaranlagen an Bord beider Fähren.

Die Gesamtinvestitionen für die Elektrifizierung der Fehmarnbelt-Fähren belaufen sich auf 31 Mio. €, von denen das Bundesministerium für Digitales und Verkehr im Rahmen eines Förderprogramms zur nachhaltigen Modernisierung von Küstenschiffen (NaMKü) bis zu 40 % trägt.

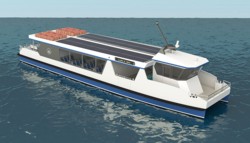

Arriva Denmark

Im Juli 2020 liefert die Damen Shipyards Group fünf emissionsfreie Elektrofähren des Typs 2306 an das Transportunternehmen Arriva Denmark A/S - Teil des britischen/internationalen Bahn- und Buskonzerns Arriva plc -, das sie für die dänische Verkehrsbehörde Movia in Kopenhagen betreiben wird.

Die vollelektrischen Fähren mit 120 kWh Akkus als Energiequelle und zwei E-Motoren mit einer Antriebsleistung von jeweils 55 kW haben ein innovatives Design, können jeweils 80 Personen mit einer Betriebsgeschwindigkeit von 7 Knoten befördern, sind effizient im Betrieb und wirtschaftlich rentabel. Es sind keine Dieselgeneratoren installiert. Um die Ladezeit so kurz wie möglich zu halten, hatte Damen in Zusammenarbeit mit Echandia Marine, Heliox und Staubli ein innovatives Anlegesystem entwickelt, das das Ladesystem während des Anlegens automatisch mit dem Landstrom verbindet, so daß die Fähren an beiden Endpunkten der Fährroute in nur sieben Minuten aufgeladen werden können.

Das Projekt markiert die kommerzielle Einführung des neuen leichten und langlebigen, technisch fortschrittlichen Hochleistungsakkusystems mit LTO-Zellen (Lithium-Titanat-Oxid) von Echandia Marine, das unter Verwendung der SCiB-Technik des japanischen Elektronikgiganten Toshiba entwickelt wurde.

Darüber hinaus verfügt jede Fähre über eine Fernüberwachung durch ein Netzwerk von Sensoren, die in die Schiffe integriert sind. Dies ermöglicht die Verfolgung des Fahrtmusters, der Akkulebensdauer und der Wellendynamik und soll auch die Betriebseffizienz verbessern und die Wartungsausfallzeiten reduzieren.

Bei den Dutch Maritime Awards im November 2021 in Rotterdam wird Arriva Denmark für die E-Fähre Bryggen (o. Arriva II) mit dem Preis der Königlichen Niederländischen Vereinigung von Technikern für den Schiffbau (KNVTS) für das ,Schiff des Jahres 2021’ ausgezeichnet. Das dänische Geschäft - ab 2010 Teil der Deutschen Bahn - wird 2023 an die ebenfalls deutsche Beteiligungsgesellschaft Mutares verkauft und firmiert seit Anfang 2024 als GoCollective.

(Grafik)

Im Dezember 2020 berichtet die Fachpresse, daß Dänemark und Norwegen bis 2027 die weltweit größte und leistungsstärkste Wasserstoffähre bauen wollen, die bis 1.800 Passagiere zwischen Kopenhagen und Oslo befördern soll. Die mit einer 23 MW Brennstoffzelle ausgestattete Fähre wird von der dänischen Reederei Forenede Dampskibs-Selskab A/S (DFDS) betrieben und den Namen Europa Seaways tragen.

Auf Ihrer rund 48 Stunden dauernden Rundfahrt kann die Fähre auch Fahrzeuge befördern, entweder 380 Pkw oder 120 Lkw. Der dänische Windkraftriese Ørsted wird dazu beitragen, den grünen Wasserstoff mit Hilfe von Offshore-Windenergie bereitzustellen.

Ende 2021 wird Dänemarks einzige Schleppseilfähre, die seit 1967 besteht, nach einem Umbau durch die Assens Shipyard erneut in Betrieb genommen, doch nun völlig emissionsfrei.

Kabelfærge

Die Udbyhøj-Kabelfærge hat hierzu zusätzlich zu den Stahlkabeln, an denen sie sich über das Wasser zieht, ein 250 m langes, auf einer Trommel an der Seite des Schiffes aufgerolltes Elektrokabel erhalten, das sich während der Überfahrt abrollt und die Fähre mit Landstrom versorgt - und damit teure und schwere Batterien obsolet macht.

Die damit wortwörtliche Elektrokabelfähre, die zwischen den Häfen Udbyhøj Nord und Udbyhøj Syd die Mündung des Randers Fjords überquert, befördert 70.000 Personen pro Jahr mit durchschnittlich 88 Fahrten pro Tag. Gelegentlich muß sie anhalten, um die Führungsseile zu lockern und Verkehr mit Tiefgang passieren zu lassen - wie alle Seilfähren. Aber das elektrische Kabel wird einfach wieder auf dem Schiff aufgerollt. Betrieben wird die Fähre gemeinsam von den Gemeinden Randers und Norddjurs.

Im Januar 2023 wird berichtet, daß der australische

Hersteller von Hochgeschwindigkeitsfähren Incat Tasmania Pty

Ltd. gemeinsam mit dem Studio Revolution Design eine

Katamaran-Fähre mit Elektroantrieb entworfen hat, die Platz für 2.100

Passagiere und 226 Fahrzeuge bietet und damit deutlich größer ist als

die bisher bekannten Modelle. Ursprünglich wollte das Unternehmen eine

Fähre mit LNG-Antrieb bauen, doch 2022 entschieden

sich die Ingenieure um, weil Fähren regelmäßig einen Hafen ansteuern

und genug Zeit zum Laden der Akkus haben, während die Passagiere von

Bord gehen und neue Fahrgäste aufgenommen werden.

(Grafik)

Bei Schiffen, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, ist ein Elektroantrieb derzeit noch keine Option, da sie teilweise Wochen auf See sind und unterwegs keine Möglichkeit zum Laden der Akkus haben.

In ihrer finalen Version kommt die 130 m lange Elektrofähre, angetrieben von zwei 9,6 MW Elektromotoren unter dem Schiffsrumpf, auf eine Höchstgeschwindigkeit von 25 Knoten (46,3 km/h), während die Reichweite bei rund 185 km liegt. Dies reicht aus, um potentiell die Mehrzahl der heutigen Fährverbindungen zu bedienen.

Bei dem nun beginnenden Bau im Incat-Werk in Hobart in Tasmanien, der gut zwei Jahre dauert, wird auch ein Fortschritt beim Gewicht gemacht: Zwar werden 400 Tonnen Akkus von Corvus Energy mit mehr als 40 MWh verbaut, doch demgegenüber werden Tanks und Equipment mit einem Gesamtgewicht von 500 Tonnen obsolet. Perspektivisch ist zudem angedacht, statt Stahl verstärkt Aluminium zu nutzen.

Das erste Exemplar des derzeit weltweit größten vollelektrischen Passagier- und Fahrzeugschiffs Hull 096 wird an die in Uruguay beheimatete Firma Buquebús (o. Los Cipreses S.A.) verkauft, die bereits einige Fähren auf dem südamerikanischen Kontinent betreibt und auch langjähriger Kunde der Incat ist.

Nach ihrer Auslieferung 2025 soll die inzwischen auf den Namen China Zorrilla getaufte Elektrofähre, die auch unter dem Namen Dolphin NextGen ESS bekannt ist - aufgrund der leichten Batterie von Corvus, der Dolphin NextGen - eine Verbindung zwischen Uruguay und Argentinien bedienen und bis zu 2.100 Passagiere und 225 Fahrzeuge über den Río de la Plata befördern.

Tatsächlich wird das Schiff Anfang Mai vom Stapel gelassen. Nun ist aber nur noch von über 250 Tonnen Lithium-Ionen-Batterien die Rede, wobei der gesamte Lieferumfang des von Wärtsilä gelieferten Energiespeichersystems neben den Batteriemodulen auch das Energiemanagement, die Stromumwandlung, das Gleichstrom-Landanschlußsystem, den Gleichstrom-Hub, acht Elektromotoren, acht Axialströmungs-Wasserstrahlantriebe und das Antriebssteuerungssystem ProTouch umfaßt.

(Grafik)

Nach Angaben von Wärtsilä zeichnet sich die elektrisch angetriebene Wasserstrahlkonfiguration durch einen niedrigen Achterstand und geringen Tiefgang sowie eine verbesserte Manövrierfähigkeit dank der integrierten Steuerung aus. Darüber hinaus steigern die Wasserdüsen die Gesamteffizienz des Antriebs.

Ende Juli 2025 wird Incat Tasmania von der dänischen Fährgesellschaft Molslinjen A/S mit dem Bau von zwei weiteren batterieelektrischen Hochgeschwindigkeits-Katamaranfähren beauftragt, für die ebenfalls Wärtsilä das vollständig integrierte Antriebssystem liefern wird, einschließlich der Batterien mit einer Kapazität von etwa 45 MWh. Die Übergabe der Ausrüstung an die Werft ist für das Folgejahr geplant.

Mit einer Länge von 129 m und einer Breite von 30,5 m werden die Schiffe jeweils Platz für bis zu 1.483 Passagiere und 500 Autos bieten. Nach ihrem Bau sollen sie auf der Kattegat-Route zwischen Jütland und Seeland eingesetzt werden. Die Auslieferung des ersten Katamarans ist für Ende 2027 geplant, der zweite soll 2028 folgen.

Darüber hinaus wird Mitte Juni 2025 nach einer fast dreiwöchigen Reise von der Cemre-Werft in der Türkei nach Kalundborg die vom dänischen Ingenieurbüro OSK-ShipTech entworfene Nerthus in Betrieb genommen, als erste von zwei 117 m langen, von der dänischen Fährgesellschaft Molslinjen A/S im Jahr 2022 in Auftrag gegebenen Doppelend-Elektrofähren, die nun die stark frequentierte Sommerroute zwischen Kalundborg und Ballen auf Samsø bedient.

von Hull 096

An Bord befindet sich ein von Echandia entwickeltes und geliefertes Lithium-Titanat-Oxid (LTO)-Batteriesystem mit 3,1 MWh und einer erwarteten Lebensdauer von mehr als zwölf Jahren, das speziell für den harten täglichen Fährbetrieb konzipiert ist. Das Schiff ist mit vier steuerbaren Strahlrudern ausgestattet, die von Elektromotoren angetrieben werden, sowie mit vier Notstromgeneratoren mit einer Leistung von jeweils 493 kW, die mit Pflanzenöl betrieben werden.

Im Oktober folgt die Meldung, daß Incat Tasmania damit begonnen hat, den ersten von vier Batterieräumen auf der künftig größten vollelektrischen Fähre der Welt mit Strom zu versorgen, bevor später in diesem Jahr die Probefahrten beginnen. Jeder der vier Batterieräume von Hull 096 beherbergt einen Teil der 5.016 Batterieeinheiten, die auf dem Schiff installiert werden. Nach der Fertigstellung wird das Schiff insgesamt etwa 250 Tonnen Batterien mit einer installierten Kapazität von 40 MWh an Bord haben, welche das Schiff 90 Minuten lang in Betrieb halten werden. An den Liegeplätzen des Schiffes in Argentinien und Uruguay werden Ladegeräte installiert, wobei eine vollständige Aufladung 40 Minuten dauern soll.

Die Hull 096 wird erstmals Mitte Dezember bei einem Testlauf auf dem Fluß Derwent zu 100 % mit Akkustrom betrieben, was als Weltpremiere in der batterieelektrischen Schiffahrt betrachtet wird. Das Schiff wird in den kommenden Monaten nach Südamerika auslaufen, um dort seinen Dienst aufzunehmen. Nur wenige Tage zuvor hat Incat einen Vertrag über den Bau einer dritten batteriebetriebenen Hochgeschwindigkeitsfähre für die Molslinjen unterzeichnet.

Es ist sinnvoll, an dieser Stelle auch die anderen umgerüsteten und neuen Elektro- und Hybridfähren aufzuführen, die in diesen Jahren zunehmend zum Einsatz kommen, denn dies geschieht nicht nur in Dänemark - und auch mit abweichenden elektrischen Antriebstechnologien. Gestartet wird mit Norwegen, wo der Einsatz von Elektroschiffen besonders sinnvoll ist, denn das Land erzeugt seinen Strom ausschließlich aus erneuerbaren Quellen.

Bereits im September 2013 wird hier Skandinaviens

erste elektrische Kabelfähre mit einem vollelektrischen

Antriebssystem in Betrieb genommen, das von dem kanadischen Batterien-Hersteller

Electrovayat Inc. gemeinsam mit der Solund Verft AS, Maritime Engineering

AS Knarvik, HAFS Elektro & Rør AS und Electrovayas Tochtergesellschaft

Miljobil Grenland AS entwickelt und gebaut wurde. Auftragnehmer des

Projekts ist die Firma Magne Hope AS, die Gesamtkosten

einschließlich der Baukosten für die Rampen belaufen sich auf 20 Mio.

NOK.

Der Antrieb der KF Hisarøy basiert auf quer über die Meerenge gespannten Stahlseilen, je einer elektrisch-hydraulischen Winde auf jeder Seite des Schiffes, die mit Elektromotoren mit je 325 PS Leistung ausgestattet sind, sowie dem Prototyp eines 100 kWh Lithium-Ionen-Batteriesystems, das nachts im Hafen wieder aufgeladen wird.

Die 35 m lange und 8,6 m breite Fähre des Eigners Wergeland Halsvik AS (o. Wergelandsgruppa) und des Betreibers Gulen Skyssbåtservice, die 49 Passagiere sowie 6 Pkw oder einen 12,4 m langen Lkw mit einem Gesamtgewicht von 32 Tonnen aufnehmen kann, verkehrt nun täglich 8 - 10 Mal auf der ca. 750 m langen Strecke zwischen dem Ort Mjånes und der Insel Hisarøyna, für die sie etwa acht Minuten braucht. Die KF Hisarøy absolviert im Laufe ihres ersten Betriebsjahres mehr als 4.000 Fahrten ohne jegliche Zwischenfälle.

Wergeland betreibt auch die kleinste Elektroseilfähre Norwegens. Die Fjoneferja (o. Masfjord cable ferry – Fjon-M) in Nissdal führt über den Fjonesundet zwischen Fjone und Framnes, eine 500 m breite Meerenge im Nisser See. Die Fähre verbindet die Ost- und Westseite des Nissers und bietet Platz für drei Autos oder einen Lkw/Bus. Eigentümerin der Fähre ist die Gemeinde Nissedal, der Zeitpunkt ihrer Inbetriebnahme ließ sich bislang nicht finden.

Als die „weltweit erste Elektrofähre im Linienverkehr“,

die „weltweit erste batterieelektrische Auto- und Passagierfähre“ bzw.

die „weltweit erste Fähre, die ausschließlich mit Batteriestrom

betrieben wird“, wird die Autofähre bezeichnet, die die norwegische

Werft Fjellstrand AS zusammen mit der deutschen Siemens

AG entworfen und gebaut hat, und die im September 2014 auf

der Messe Shipbuilding, Machinery & Marine Technology (SMM)

in Hamburg die prestigeträchtige Auszeichnung Schiff des Jahres der

norwegischen Fachzeitschrift Skipsrevyen erhält.

(Grafik)

Die ZeroCat 120 wurde ursprünglich als Beitrag zu einem Wettbewerb des norwegischen Verkehrsministeriums im Jahr 2010 entwickelt, bei dem der Gewinner eine 10-Jahres-Lizenz für den Betrieb der Strecke Lavik - Oppedal bis 2025 erhält. Die eigentliche Bestellung der Fähre durch die Reederei Norled erfolgte dann im November 2012, die Kiellegung im Mai 2013 und der Stapellauf im April 2014.

Die 80 m lange und knapp 21 m breite Fähre mit einer Kapazität für 120 Autos und 360 Passagiere, die mit etwa 10 Knoten fährt, verfügt über einen leichten und schlanken Katamaran-Rumpf aus korrosionsfreiem Aluminium - was im Vergleich zu konventionellen Fähren halbes Gewicht und doppelte Lebensdauer bedeutet - und besitzt das elektrische Antriebssystem BlueDrive PlusC mit zwei 450 kW Motoren und einem 1 MWh Lithium-Ionen-Batteriepaket von Siemens, das zehn Tonnen wiegt. Das hocheffiziente Azipull-Antriebs- und Steuerungssystem stammt von Rolls-Royce. Darüber hinaus sind alle Systeme auf niedrigen Energieverbrauch und Wärmerückgewinnung optimiert, mit LED-Beleuchtung und PV-Paneelen.

Ab Mitte Februar 2015 verbindet die ZeroCat 120 - nun unter dem neuen Namen Ampere - die Ufer des Sognefjords, wobei die 5,7 weite Strecke zwischen den Orten Lavik und Oppdal an 365 Tagen im Jahr mit 34 Überfahrten pro Tag bedient wird. Die einzelne Überfahrt dauert 20 Minuten und erfordert 150 kWh, wobei an jedem Ende zehn Minuten für das Aufladen mit 1 MW beim Be- und Entladen vorgesehen sind.

Bedingt durch das relativ schwache Stromnetz in der Region, das nur darauf ausgelegt ist, kleine Dörfer zu versorgen, werden drei Batteriepakete eingesetzt: eines an Bord und jeweils eines als Zwischenspeicher in jedem Hafen. Diese 260 kWh Einheiten versorgen die Fähre während der Wartezeit mit Elektrizität. Besonders positiv: Der Strom in dieser Gegend kommt komplett aus Wasserkraftwerken. Die Elektro-Fähre Ampere wird 2016 mit dem GreenTec Award in der Kategorie Reise ausgezeichnet.

Nach zehn Jahren in Betrieb meldet der Fährbetreiber Norled, daß die Ampere den Sognefjord derweil mehr als 124.000 Mal überquert und dabei eine Strecke zurückgelegt habe, die einer 17-maligen Umrundung des Äquators allein mit Batterien entspricht, die übrigens von Corvus Energy stammen. Im Vergleich zu einer herkömmlichen, mit fossilen Brennstoffen betriebenen Fähre konnten die Emissionen um 95 % und die Betriebskosten um 80 % (andere Quellen: bis zu 90 %) gesenkt werden, was zu Gesamteinsparungen von fast 15 Mio. $ führte.

Mit der kürzlich erfolgten Installation zusätzlicher Batterien zur Verlängerung der Lebensdauer des Schiffes wird die Ampere so lange weiterfahren, bis die nächste bahnbrechende Innovation zur Verfügung steht: Ab 2026 sollen vier autonome Fähren die Strecke befahren - dazu mehr in einem späteren Schwerpunkt.

Ebenso wichtig ist die Geschichte der 85 m langen Norled-Fähre Folgefonn,

die Mitte 1998 auf der Verbindung über den Fusafjord

zwischen Hatvik und Venjaneset in Dienst gestellt wird. Die mit einem

dieselelektrischen Antrieb gebaute Fähre mit einer Kapazität von 200

Passagieren und 76 Pkw wird 2014 auf Hybridantrieb

umgebaut, indem zur Versorgung der Antriebsmotoren und des Bordnetzes

Akkus mit einer Kapazität von 1 MWh installiert werden, die am Anleger

in Jektavik aufgeladen werden.

Im Jahr 2017 wird die Fähre für vollelektrischen Betrieb umgerüstet. Hierzu wird der Anleger mit einem Vakuum-Festmachersystem ausgestattet, in das ein System zum induktiven Laden der Akkumulatoren integriert ist. Das Schiff erhält im Wesentlichen eine Strom aufnehmende Platte auf der Außenhaut des Rumpfes, die mit der Batterie durch Kabel verbunden ist. Der Ladevorgang startet automatisch, sobald diese Platte im Hafen ihrem örtlichen, in die Kaimauer eingebauten Gegenstück auf wenigstens 50 cm nahekommt.

Folgefonn

Das berührungslose Ladesystem des finnischen Schiffs- und Energiekonzerns Wärtsilä Marine beschleunigt das Ladetempo um bis zu 20 %, arbeitet verschleißfrei und funktioniert auch bei Eis und Schnee ohne Einschränkungen. Die Anpassung des Wärtsila-Übertragungssystems an die Erfordernisse des Fährschiffsbetriebs wird von dem staatlichen norwegischen Entwicklungsfonds Innovation Norway mitfinanziert. Damit wird die Folgefonn zur weltweit ersten Fähre, die ein System zum drahtlosen Laden besitzt. Ab Juni 2022 verkehrt sie über den Vågsfjord zwischen Stangnes und Sørrollnes.

Auf dem Nordic EV Summit in Oslo im Februar 2018 berichtet Norled, daß die vollelektrische Fähre den Schadstoffausstoß um 95 % und die Kosten um 80 % im Vergleich zu benzinbetriebenen Fähren reduziert hat - was neue Kunden anlockt. Die Norled, die zu den großen Fährgesellschaften in Norwegen zählt, betreibt übrigens 45 Autofähren, 17 Schnellfähren für den Personenverkehr und einen Wasserbus für touristische Zwecke.

Im Juli erteilt die Norled dem polnischen Unternehmen Remontowa Shipbuilding den Auftrag für zwei diesel-elektrische Doppelendfähren, die nach der Auslieferung im vierten Quartal des Folgejahres auf der Verbindung Festøya-Solavågen in der Nähe von Ålesund in Norwegen zum Einsatz kommen sollen. Die 114,4 m langen und 17,7 breiten Fähren, die bis zu 120 Pkw und 296 Passagiere befördern können, beziehen im Normalbetrieb die gesamte benötigte Energie aus zwei an Bord installierten Batteriepaketen, während die Stromaggregate, mit denen die Schiffe ausgestattet sein werden, nur im Notfall eingesetzt werden sollen.

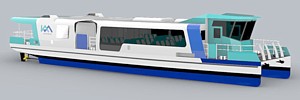

Sembcorp Marine

(Grafik)

Im Oktober werden darüber hinaus bei der singapurischen Werft Sembcorp Marine drei Plug-in-Hybrid-RoPax-Fähren bestellt. Die Schiffe werden von der LMG Marin gebaut, einer Tochtergesellschaft der Gruppe, und sollen im vierten Quartal 2020 ausgeliefert werden. Die 84,2 m langen Doppelstockfähren können jeweils bis zu 300 Passagiere sowie 80 Autos oder eine Kombination aus zehn Autos und zehn Sattelschleppern befördern. Das Trio ist für die Kurzstreckenverbindung Hella - Vangsnes - Dragsvik in Norwegen bestimmt.

Die Schiffe werden mit Lithium-Ionen-Batterieantrieb bei einer Betriebsgeschwindigkeit von 10 Knoten betrieben, bei Bedarf aber auch mit einem kombinierten Batterie/Diesel-Hybridsystem. Zu den energieeffizienten Lösungen, die auf den Fähren installiert werden sollen, gehören auch Schnelladestecker für die Landstromversorgung, Auto-Mooring, Auto-Crossing sowie effiziente Rumpf-, Antriebs- und Wärmerückgewinnungssysteme.

Um noch kurz in Norwegen zu bleiben: Hier ist ab Anfang Oktober 2015 auch

der weltweit erste elektrische Fischkutter unterwegs:

Das Fischerboot Karoline fährt vom norwegischen

Tromsø aus zur See – mit einem batteriebetriebenen Elektromotor.

Entwickelt hat den Elektro-Fischkutter der Bootshersteller Selfa Arctic AS, die elektrische Antriebstechnik stammt von Siemens. Die Akkus werden über Nacht im Hafen über das örtliche Stromnetz wieder aufgeladen. Zur Sicherheit sind zusätzlich auch ein Dieselmotor und ein Generator zur Stromerzeugung mit an Bord, die an langen Tagen auf See unterstützend eingreifen.

Im April 2016 erhält die ABB den Auftrag, das Stromversorgungssystem

für eine fast 70 m lange und 14,2 m breite Hybrid-Autofähre zu liefern,

die eine Passagierroute in Norwegen bedient. Die von Multi

Maritime entworfene Fähre MM63 (o.

MM 63 FC) wird von der Fiskarstrand Verft AS in Westnorwegen

gebaut und hat eine Kapazität von 60 Autos, davon zehn auf einem hebbaren

Deck, und 250 Passagieren.

Das Stromversorgungssystem von ABB ist Teil des gesamten elektrischen Systems, das von Acel geliefert wird. Kern des ABB-Lieferumfangs ist das Onboard-DC-Grid- Energieverteilungssystem, eine modulare elektrische Systemplattform, die Gleichstrom nutzt, um Energiequellen mit Verbrauchern zu verbinden. Dies vereinfacht die Integration von Energiespeichern erheblich, in diesem Fall zwei 270 kWh Batteriepaketen, und ermöglicht einen effizienteren Betrieb von Motoren mit variabler Drehzahl, was zu erheblichen Energie- und Emissionseinsparungen beiträgt. Der Eigner Torghatten Trafikkselskap AS hat zudem die Möglichkeit, weitere 16 Batteriesätze und einen Landanschluß zu installieren, um das Schiff zukünftig vollständig elektrisch zu betreiben.

Die MM63 wird mit dem Shippax environmental stewardship award 2017 für die weltweit erste mit Biodiesel betriebene Plug-in-Hybridfähre ausgezeichnet.

Im Mai 2016 nimmt die Plug-in-Hybrid-Fähre Vision

of the Fjords den regulären Fahrgastbetrieb auf der Strecke

Flåm – Gudvangen im UNESCO-Weltnaturerbe Nærøyfjord auf. Betreiber

ist die Reederei The Fjords, ein Tochterunternehmen

von Fjord1 (s.u.) und Flåm AS. Die Katamaran-Fähre wurde von der norwegischen

Werft Brødrene Aa gebaut und ist die erste der sogenannten

Seasight-Klasse, einer Reihe von Passagierschiffen mit Leichtbau-Rümpfen

aus Kohlefaserverbundwerkstoffen.

of the Fjords

Die 40 m lange und 15 m breite Fähre mit einer Kapazität von 400 Passagieren besitzt einen Hybridantrieb von ABB mit zwei Dieselmotoren von je 749 kW und zwei Elektromotoren mit je 150 kW sowie eine 600 kWh Batterie, die rund drei Stunden emissionsfreie Fahrt bei Stillstand der Dieselgeneratoren ermöglicht und ansonsten unterwegs von den Generatoren und im Hafen durch Landstrom aufgeladen wird. Das Schiff fährt mit bis zu 16 Knoten (29,6 km/h) und absolviert jährlich 700 Fahrten.

Große Panoramafenster und offene Decks, die die im Zickzack verlaufenden Bergpfade widerspiegeln, die man von ihren Decks aus sehen kann, bieten den Passagieren ein besonderes Naturerlebnis mit guter Sicht und geringem Geräuschpegel. Die Fähre wird mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als Schiff des Jahres 2016.

Nur zwei Jahre später folgt das ebenfalls von der Brødrene Aa gebaute vollelektrische Schwesterschiff Future of the Fjords mit einer Länge von 42 m und einer Breite von 15 m, das ebenfalls eine Kapazität von rund 400 Passagieren hat.

of The Fjords

Der Antrieb in Form von zwei Elektromotoren mit jeweils 450 kW Leistung wird von einer 1,8 MWh Batterie versorgt und bringt das Schiff emissionsfrei auf eine Geschwindigkeit von bis zu 16 Knoten. Die E-Fähre, deren Bau umgerechnet ca. 14 Mio. € gekostet hat, wird auf der SMM in Hamburg als Schiff des Jahres 2018 ausgezeichnet.

Die Aufladung erfolgt über eine Power Dock genannte, 40 m lange und 5 m breite schwimmende Schnelladeeinrichtung aus Glasfasern an der Anlegestelle Gudvangen, auf der ein 2,4 MWh Akku installiert ist, der die Akkus der Schiffe innerhalb von ca. 20 Minuten mit Energie für die nächste Fahrt versorgt.

Mitte 2020 kommt als drittes Elektroschiff die Legacy of The Fjords hinzu, mit gleichem Aussehen und ähnlichen technischen Spezifikationen. Zu den Neuerungen gehört, daß das Schiff auf beiden Seiten beladen werden kann und die Passagiere entweder an der Backbord- oder an der Steuerbordseite ein- oder aussteigen können.

Im Februar 2017 schließt die Color Line,

die sich als die größte Reederei Norwegens bezeichnet, einen Vertrag

mit dem norwegischen Schiffahrtskonzern Ulstein Verft über

den Bau des größten Plug-in-Hybridschiffs der Welt. Die von der Fosen-Werft

entworfene, 160 m lange und 27,1 m breite Fähre soll bis zur Herbstsaison 2019 fertiggestellt

sein, um dann auf der Strecke Sandefjord - Strömstad eingesetzt zu

werden.

Das Schiff mit dem Namen Color Hybrid wird 2.000 Passagiere und 500 Autos aufnehmen können. Es soll auf dem Weg von und nach der Stadt Sandefjord ausschließlich mit Batteriestrom betrieben werden. Die ca. 5 MWh Akkus liefern bis zu 60 Minuten Manövrieren und Fahrt bei Geschwindigkeiten von bis zu 12 Knoten. Color Line hat bereits einen Landstromanschluß in Oslo, Larvik und Kristiansand installiert, und mit dem entsprechenden Anschluß in Sandefjord werden alle norwegischen Häfen des Unternehmens über einen Landstromanschluß verfügen.

Der Bau beginnt im Juli 2017, die Kiellegung in der polnischen Crist-Werft erfolgt im April 2018 und der Stapellauf des Rohbaus im Oktober. Nach der Ausrüstung auf der Ulstein Verft im norwegischen Ulsteinvik wird das Schiff im Juni 2019 in Betrieb genommen. Anderen Quellen zufolge wird das Schiff erst im August fertiggestellt, abgeliefert und getauft.

Das Schiff wird 2017 mit dem Next Generation Ship Award der norwegischen Fachmesse Nor-Shipping sowie 2019 von der norwegischen Fachzeitschrift Skipsrevyen als Schiff des Jahres ausgezeichnet.

An dieser Stelle soll angemerkt werden, daß Ulstein im Mai 2022 das Konzept für ein 149 m langes Schiff für Nachschub, Forschung und Rettung vorstellt, das mit einem Thorium-Schmelzsalzreaktor (MSR) betrieben wird und dementsprechend den Namen Thor trägt. Es ist auch dafür geeignet, die nächste Generation von elektrisch angetriebenen Kreuzfahrtschiffen aufzuladen, die mit großen Batteriebänken betrieben werden, und soll genug Strom für vier Expeditionskreuzfahrtschiffe gleichzeitig liefern können.

Da die Thor, die über Hubschrauberlandeplätze, Feuerlöschgeräte, Rettungsausleger, Arbeitsboote, Labors und einen Vortragssaal verfügt, diese künftigen Kreuzfahrtschiffe aufladen soll, arbeitet Ulstein auch an dem Sif genannten Konzept eines 100 m langen, batteriebetriebenen Schiffs der Eisklasse 1C mit 80 Passagieren und 80 Besatzungsmitgliedern.

Im Oktober 2016 wird berichtet, daß der Fährbetreiber Fjord1,

ein großes norwegisches Transportkonglomerat mit Sitz in Florø, das

75 Schiffe betreibt, einen Auftrag an Siemens für

zwei batteriebetriebene Elektrofähren erteilt hat, die gegenwärtig

noch mit Dieselmotoren betrieben werden. Beide Elektrofähren verfügen

über eine Kapazität von 120 Pkw, zwölf Lkw und 349 Passagieren.

Die Ausschreibung für die 2,4 km lange Fährroute zwischen Anda und Lote ist die erste Ausschreibung für Fährdienste, bei der aufgrund der neuen, strengeren Umweltauflagen der staatlichen norwegischen Straßenverwaltung emissionsfreie oder emissionsarme Fähren vorgeschrieben wurden. Der elektrifizierte Betrieb soll im Januar 2018 aufgenommen werden.

von Havyard

Im Juni 2017 erhält die norwegische Havyard Ship Technology (später: Tersan Havyard Leirvik, Teil der Havyard Group) einen Auftrag in Höhe von umgerechnet 117 Mio. $ von der Fjord1, die ebenfalls Teil der Havyard Group ist, um mit der Entwicklung und dem Bau von fünf neuen Elektrofähren zu beginnen. Die Schiffe werden von Havyard Design & Solutions (HDS) entworfen und sollen in der Werft von Havyard Ship Technology in Leirviki Sogn, Norwegen, gebaut werden.

Die Auslieferung der fünf 111 m langen Fähren, die jeweils Platz für 120 Autos bieten, ist für 2018 und 2019 geplant. Drei der Fähren vom Typ Havyard 936 – 120 PBE Electric Ferry (die Hadarøy, die Suløy und die Giskøy) werden auf der Strecke Hareid - Sulesund eingesetzt, während die beiden anderen (die Rovdehorn und die Skopphorn) die Strecke Magerholm - Sykkylven bedienen werden. Schon im Bau sind zudem drei ,Umweltfähren’ für Fjord1, die in Hordaland und Sør-Trøndelag in Betrieb gehen werden. Das Unternehmen will bis 2021 die Hälfte seiner Fähren-Flotte elektrifiziert haben.

Bei Havyard stehen Anfang 2018 bereits 13 elektrische Fähren im Auftragsbuch, die mit Antriebs- und Steuerungssystemen der Tochterfirma Norwegian Electric Systems (NES) ausgestattet werden. Havyard stellt auch Dieselfähren auf Elektrobetrieb um und baut zudem autonome Fähren. Über letztere Entwicklungen wird in einem späteren Schwerpunkt gesprochen. Darüber hinaus soll in drei Jahren die erste Fähre zum Einsatz kommen, die von Wasserstoff-Brennstoffzellen angetrieben wird.

Im März 2018 folgt ein weiterer Auftrag von Fjord 1 an die Havyard-Gruppe in Höhe von 82 Mio. € über den Bau von sieben zusätzlichen Elektrofähren, die Anfang 2020 in Hordaland und Møre og Romsdal in Betrieb genommen werden sollen. Fünf der Fähren werden in Leirvik (Norwegen) und zwei in Cemre (Türkei) hergestellt. Während die ersten fünf jeweils 50 Autos transportieren können, sind die beiden letzteren für den Transport von jeweils 80 Autos ausgelegt.

(Grafik)

Im Juni 2020 stellt HDS den Entwurf für ein 70 m langes Stadt- und Fjordrundfahrt-Konzeptschiff vor, das eine Kapazität von 600 - 800 Passagieren haben und mit 10 - 11 Knoten fahren wird. Das Projekt ist das Ergebnis der im Juli 2019 begonnenen Zusammenarbeit des Unternehmens mit der unabhängigen norwegischen Forschungsorganisation SINTEF sowie der gemeinsam durchgeführten Forschung im Forschungs- und Entwicklungszentrum SFI Smart Maritime.

Bei diesen Schiffen handelt es sich allerdings nicht direkt um Fähren, sondern eher um Zubringer - denn sie sollen großen Kreuzfahrtschiffen mit Verbrennungsmotoren außerhalb der norwegischen Welterbe-Gebiete und Städte begegnen, um deren Passagiere auf schwimmenden Knotenpunkten zu übernehmen und dann in die innersten Teile der Fjorde und in die Stadtzentren zu bringen.

Die Schiffe werden batteriebetriebe Antriebe haben, und die Knotenpunkte werden auch als Ladestationen für die Mini-Kreuzfahrtschiffe dienen. Neben dem nachhaltigen Antrieb konzentriert sich HDS auf das Erlebnis der Passagiere mit geräumigen Innen- und Außenbereichen, übergroßen Fenstern, um mehr von der Landschaft zu sehen, und einem Design, das Rollstuhlfahrern hilft, sich frei auf dem Schiff zu bewegen.

Auch die von der Fosen Namsos Sjø AS betriebenen zwei

Fähren zwischen Flakk und Rorvik an der Westküste Norwegens werden

mit Siemens-Antriebstechnik ausgestattet. Der Betrieb soll hier 2019 aufgenommen

werden.

der IPT Technology

Im Dezember 2019 stellt das deutsche Unternehmen IPT

Technology ein induktives Ladesystem zur drahtlosen Übertragung

von rund 100 kW Strom vor, das dem o.e. von Wärtsila ähnelt. Es ist

zum Laden einer Elektrofähre im Einsatz, die auf dem Fluß Glomma Teile

der südnorwegischen Stadt Fredrikstad miteinander verbindet. Die 15

m lange Fähre, die 50 Personen befördern kann, ist im Dauereinsatz:

Sechsmal in der Stunde überquert sie den Fluß, rund um die Uhr und

sieben Tage die Woche.

Bereits in der Konzeptphase für den Umstieg auf eine E-Fähre schieden lange Ladepausen aus, und bei vielen kurzen Ladestopps sind Ladekabel unpraktisch. Mit der aktuellen induktiven Lösung werden die Batterien der Fähre zwischengeladen, während die Passagiere ein- und aussteigen. Im Schnitt finden so bis zu 150 kurze Ladevorgänge pro Tag statt. Die Ladestopps dauern zwar jeweils nur durchschnittlich 112 Sekunden, womit gerade einmal 2 kWh pro Ladevorgang fließen. Wegen der Häufigkeit der Ladestopps reicht das aber aus, um den Ladestand der Batterie in der E-Fähre auf rund 72 % zu halten.

(Grafik)

Im April 2020 erhält Wärtsilä den Auftrag über die

Konstruktion und Ausrüstung zweier neuer emissionsfreier Doppelendfähren

für den norwegischen Betreiber Boreal Sjø, die bei

Holland Shipyards in den Niederlanden gebaut und im Herbst des Folgejahres

in Betrieb gehen sollen. Zusätzlich zum Design liefert Wärtsilä die

Strahlrudermotoren, Batterien, bordseitige und landseitige Batterieladegeräte,

Notstromgeneratoren und andere elektrische Systeme.

Eine der Fähren wird 30 m lang sein und zehn Autos sowie etwa 100 Passagiere befördern können, während die andere 50 m lang sein wird und 35 Autos nebst 149 Passagieren, einschließlich der Besatzung, befördern kann. Die Fähren werden die Strecken Launes - Kvellandstrand - Launes sowie Abelnes - Andabeløy - Abelnes bedienen.

(Montage)

Bereits im Januar war bekannt gegeben worden, daß Boreal Sjø im Rahmen der fortschreitenden Elektrifizierung des städtischen Nahverkehrs den Zuschlag für das im Mai 2019 ausgeschriebene Projekt ,Inner Oslofjord 2021’ erhalten habe, um ab November 2021 die Inselfähren im Inneren Oslofjord zu betreiben - und zwar bis 2034. Es ist das erste Mal, daß der Betreiber einen Vertrag mit einem öffentlichen Verkehrsunternehmen abschließt, in diesem Fall mit Ruter, der für den öffentlichen Nahverkehr zuständigen Behörde der Hauptstadt.

Zur Erfüllung des Vertrags werden fünf von Multi Maritime entworfene, batteriebetriebene Fähren gebaut, die im Sommer 2022 einsatzbereit sein sollen. Obwohl sie vollelektrisch betrieben werden, verfügen sie über eine Reserve Biodieselantrieb. Die Passagierfähren werden die bei Einheimischen und Touristen gleichermaßen beliebten und stark befahrenen Strecken von der Anlegestelle am Osloer Rathaus zu den Inseln im Oslofjord bedienen.

Die Flotte wird ähnliche Betriebskosten haben wie die derzeitigen Schiffe, aber in der Herstellung teurer sein. Allerdings wird die Kapazität jedes der 35 m langen und 8 m breiten Schiffe 350 Personen betragen und damit deutlich mehr als die 236 Passagiere der Schiffe der jetzigen Flotte. Zudem gibt es zwei Decks mit großem Sonnendeck sowie einen gemütlichen Salon mit großen Glasflächen und guter Aussicht. Das Vorzeigeobjekt soll Oslo dem Ziel einen Schritt näherbringen, die erste emissionsfreie Stadt der Welt zu werden.

Im Jahr 2020 sind in Norwegen rund 200 öffentliche

Autofähren auf über 120 Routen im Einsatz, von denen bis 2022 etwa

70 teilweise oder vollständig elektrifiziert sein sollen. Daneben gibt

es ca. 600 Expreßboot-Linien und Schnellboote, die regelmäßig zwischen

Inseln und Küstenorten pendeln.

Die Fachpresse meldet im Februar 2021, daß das norwegische

Wasserstoff-Unternehmen TECO 2030 ASA, das aus der

Teco Maritime Group entstand, mit der niederländischen Werft Thecla

Bodewes Shipyards zusammenarbeitet, um Wasserstoff-Brennstoffzellenantriebe

für alle Arten von Flußschiffen wie Schubboote, Baggerschiffe, Passagier-

und Frachtschiffe sowie Flachbodenschiffe zu entwickeln.

Berichten vom Juli 2022 zufolge leitet die TECO 2030 zudem ein Konsortium mit den Partnern Umoe Mandal und Blom Maritime, das mit Hilfe von staatlichen Fördermitteln in Höhe von 500.000 € ein mit Wasserstoff betriebenes Hochgeschwindigkeitsschiff entwickeln will. Das H2-Schiff soll 200 - 300 Passagiere bei einer Geschwindigkeit von mehr als 35 Knoten (64,8 km/h) befördern und auf längeren Strecken eingesetzt werden. Bis Ende 2023 soll ein Hersteller ausgewählt werden, damit die Erprobung auf See 2025 beginnen kann.

Zu einer Realisierung kommt es allerdings nicht, denn die TECO 2030 meldet im Dezember 2024 Insolvenz an, da es ihr nicht gelingt, ausreichend Kapital für die Fortführung des Betriebs aufzubringen.

Im März 2021 wird die norwegische Elektroflotte um

die Bastø Electric erweitert, eine vollelektrische

Fähre, die entweder 200 Pkw oder 24 Lkw sowie 600 Passagiere befördern

kann. Das von der Sefine-Werft in der Türkei gebaute Schiff ist 139,2

m lang, 21 m breit und kann bis zu 13 Knoten (24 km/h) schnell fahren.

Es wird Norwegens verkehrsreichste Fährstrecke zwischen Horten und

Moss über den Oslofjord bedienen, die etwa 10,5 km lang ist.

Die Fähre verfügt über eine Batteriekapazität von 4,3 MWh und soll 20 - 24 Überfahrten pro Tag bewältigen, die sie dank eines von Kongsberg Maritime entwickelten Systems weitgehend autonom durchführen wird. Mehr über diese Technologie wird in einem späteren Schwerpunkt berichtet.

Zur gleichen Zeit wird gemeldet, daß bald die wasserstoffbetriebene

Fähre Hydra (o. MF Hydra) von Norled in

See stechen wird, deren Rumpf kürzlich von der Norse-Werft in der

Türkei in der norwegischen Werft Westcon Yards in Ølensvåg eingetroffen

und nun bereit für die Ausrüstung und Fertigstellung ist.

und Nesvik

Das 82,4 m lange und 16,75 m breite Schiff ist für 299 Passagiere, 80 Pkw und zehn Lkw ausgelegt. Es wird drei verschiedene Energiequellen nutzen können: Neben zwei wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen von der kanadischen Firma Ballard Power Systems mit einer Leistung von jeweils 100 kW wird auch ein 1,36 MWh Batteriepaket installiert.

Die Brennstoffzellen werden kontinuierlich zum Aufladen der Batterien beitragen. Darüber hinaus können diese an den Fähranlegern in Hjelmeland und Nesvik, die auf der gegenüberliegenden Seite des Fjords liegen, vollständig aufgeladen werden - und es gibt zwei Dieselgeneratoren mit je 440 kW als Backup.

Es wird erwartet, daß durchschnittlich 50 % der für den Betrieb der Hydra benötigten Energie aus dem mitgeführten flüssigen Wasserstoff erzeugt werden. Über dieses und andere Schiffe, die primär auf Wasserstoff basieren, wird ausführlich in dem entsprechenden Kapitel berichtet (in Arbeit).

Auf der Abbildung ist neben der als „weltweit erste Brennstoffzellen-Fähre“ bezeichneten Hydra auch ihr Schwesterschiff zu sehen, die vollelektrische Fähre Nesvik, die später für den Betrieb mit Wasserstoff umgerüstet werden kann. Die Hydra wird in diesem Jahr zudem als Schiff des Jahres ausgezeichnet.

Die Fähre kommt im Sommer 2021 in Ryfylke, östlich von Stavanger, zum Einsatz und ist zunächst nur im Batteriebetrieb unterwegs. Der Einbau der zwei Brennstoffzellen und des 80.000-Liter-Tanks für flüssigen Wasserstoff ist im Winter vorgesehen, so daß ab dem Frühjahr 2022 der kombinierte Betrieb aus Batterien und Brennstoffzellen möglich wird. Dadurch kann die Fähre täglich 19 Stunden lang die Häfen Hjelmeland, Skipavik und Nesvik bedienen, wobei sie eine Strecke von 260 km zurücklegt, was mit Batterien alleine nicht zu schaffen wäre.

Die Brennstoffzellen-Fähre wird im Rahmen des Projekts FLAGSHIPS von der EU mitfinanziert. Dem FLAGSHIPS-Konsortium gehören zwölf europäische Partner an, darunter aus Norwegen Norled, SEAM, Maritime CleanTech sowie LMG Marin. Das Projekt beinhaltet außerdem den Bau eines Schubschiffs namens H2 Barge 2, das mit zwei 100 kW Brennstoffzellen ausgestattet ab Februar 2024 auf der Rhône und ein kurzes Stück im Mittelmeer zwischen Marseille und Lyon pendelt - sowie eines kommerziellen Frachtschiffes, das unter dem Namen Zulu 06 Ende 2024 in Paris offiziell vom Stapel gelassen wird.

Im September 2022 erhält die Medstraum als „die erste vollelektrische Schnellfähre der Welt“ die Auszeichnung Schiff des Jahres, mit der die Fachzeitschrift Skipsrevyen seit 1997 den norwegischen Schiffbau und das norwegische Design von Weltklasse würdigt. Wie schon zuvor wird die Auszeichnung auf der SMM in Hamburg verliehen.

Die batteriebetriebene Fähre für 147 Passagiere, die von der traditionsreichen Bootswerft Fjellstrand Verft AS entworfen und gebaut ist und die der Reederei Kolumbus AS gehört, verfügt über einen äußerst effizienten Katamaran-Rumpf und hat eine Betriebsgeschwindigkeit von 23 Knoten, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 27 Knoten. Das Energiespeichersystem von Corvus Energy hat eine Kapazität von gut 1,5 MWh und eine Landladeleistung von 2,3 MW. Die Batterie hält bei 23 Knoten eine Stunde lang.

Das Schiff ist aus Aluminium gebaut, um ein geringes Gewicht zu gewährleisten und am Ende der Lebensdauer vollständig recycelt werden zu können. Die Medstraum ist das erste Schiff, das aus dem Projekt TrAM (Transport: Advanced and Modular) hervorgegangen ist, das sich auf emissionsfreie Technologie, effizientes Design und Fertigungsmethoden konzentriert und das vom EU-Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon2020 und dem Rogaland County Council finanziert und vom norwegischen Cluster Maritime CleanTech unterstützt wird.

Das neue Schiff nimmt im dritten Quartal den regulären Passagierverkehr zwischen der Stadt Stavanger und den umliegenden Gemeinden und Inseln auf, wobei Strom aus dem Stromnetz als einzige Energiequelle genutzt wird. Die Schnellfähre wird rund um die Uhr verkehren, eine Überfahrt dauert zwischen 35 und 40 Minuten.

(Grafik)

Im Februar 2023 unterzeichnet das norwegische Technologieunternehmen SEAM AS mit dem schwedischen Brennstoffzellen-Hersteller PowerCell AB einen Vertrag im Wert von 19,2 Mio. € über die Lieferung von Wasserstofflösungen für zwei norwegische Staatsfähren, die auf der längsten Fährverbindung des Landes den Vestfjord bei den Lofoten überqueren und dabei Strecken von bis zu vier Stunden zurücklegen. Laut PowerCell handelt es sich dabei um das bislang weltweit größte Wasserstoffprojekt in der Schiffahrtsindustrie.

Die norwegische Reederei Torghatten Nord wird die von der Norwegian Ship Design Co. (NSDC) entworfenen, 120 m langen Fähren liefern, die jeweils eine Kapazität von 599 Passagieren, 120 Pkw und zwölf Lkw haben, während PowerCell sein Marine System 200 installieren wird, das etwa 13 MW Leistung erzeugt. Für eine höhere elektrische Leistung lassen sich mehrere Systeme kombinieren.

Weitere Daten werden nicht genannt, außer daß die Fähren gemäß den Vorgaben der norwegischen Regierung mit mindestens 85 % Wasserstoff und höchstens 15 % Biokraftstoff betrieben werden müssen. Die Auslieferung soll im vierten Quartal 2024 erfolgen, der Einsatz der Fähren dann ab 2025. Tatsächlich erhält die Myklebust Verft den Auftrag der Torghatten Nord zum Bau der beiden Fähren aber erst im April 2024, so daß sie nun im Laufe des Jahres 2026 ausgeliefert werden sollen.

Mitte April 2025 kündigt die norwegische Regierung

an, daß kleine und große Touristenschiffe und Fähren ab Anfang 2026 (bzw.

ab Anfang 2032 für größere Schiffe) mit sauberem Strom

betrieben werden müssen. Darüber hinaus sind alle Fähren, die entlang

der norwegischen Küste verkehren, verpflichtet, bis 2030 auf

elektrischen Antrieb umzustellen.

Der norwegische Ausrüster Brunvoll Mar-El schließt im August 2025 einen Vertrag mit der Werft Oma Baatbyggeri über die Lieferung der elektrischen Antriebssysteme für eine emissionsfreie Katamaranfähre, die von der heimischen Bootsreiseagentur Rødne Fjord Cruise bestellt wurde, um eine Strecke zwischen Lauvik und Lysebotn im Bezirk Lysefjord im Südwesten Norwegens zu bedienen. Der Katamaran wird im Rahmen eines Vertrags mit der Kolumbus AS eingesetzt, einer öffentlichen Verkehrsverwaltung in Rogaland, wo der Lysefjorden liegt.

(Grafik)

Die Fähre, die 97 Passagiere und bis zu zwölf Fahrzeuge befördern kann, wird mit einem 2,7 MW Antriebssystem ausgestattet, das eine Geschwindigkeit von bis zu 18 Knoten ermöglichen soll. Sie soll im Juni 2026 übergeben werden.

Darüber hinaus waren im Januar bereits drei Schiffe mit der Technologie von Brunvoll im Rahmen eines 15-Jahres-Vertrags mit dem Vestland County Council in Betrieb genommen worden. Eigentümer der Schiffe ist die o.e. Fährgesellschaft Fjord1.

Daneben schließt Brunvoll einen Vertrag mit der Torghatten Nord über die Ausstattung einer neuen, 73,3 m langen Hybridfähre, die von der litauischen Werft Western Baltija Shipbuilding gebaut und mit Brunvolls Zug-Azimut-Thrustern, einem Auto-Crossing-System für automatisiertes Routenmanagement und einem ferngesteuerten Zustandsüberwachungssystem ausgerüstet werden wird. Die Fähre soll 2026 in Betrieb genommen werden.

Als Nächstes sollen die entsprechenden Entwicklungen in Schweden betrachtet werden. Hier verpflichtet sich im Jahr 2015 der Reederverband als einer der ersten Schiffahrtsverbände weltweit, den Seeverkehr bis 2050 kohlenstofffrei zu gestalten.

Gemäß einer im April 2014 erfolgten Ankündigung des

schwedischen Unternehmens Echandia Marine AB, eines

Entwicklers und Herstellers von Batterie- und Brennstoffzellensystemen,

bereitet der lokale Betreiber und Hersteller Green City Ferries (GCF)

- als Teil der Echandia - den Start der „weltweit ersten aufgeladenen

elektrischen Passagierfähre“ vor. Es wird erwartet, daß die Einfachheit

des elektrischen Antriebssystems die Betriebskosten im Vergleich zu

einer Dieselfähre um bis zu 30 % senken wird.

Bei der 23 m langen und 5,3 m breiten Movitz, die bis zu 100 Personen befördern kann, handelt es sich um eine konventionelle Passagierfähre, die viele Jahre mit Dieselantrieb im innerstädtischen Linienverkehr in Stockholm eingesetzt wurde und nun innerhalb von sechs Monaten auf Elektroantrieb umgerüstet wird. Dies geschieht mit zwei 125 kW (andere Quellen: 140 kW) starken POD-Motoren, die von Nickel-Metall-Hydrid-Batterien mit einer Kapazität von 180 kWh angetrieben werden. Damit kann das Schiff bis zu einer Stunde zwischen den Ladevorgängen betrieben werden.

Anderen Quellen zufolge wird das Schiff mit 180 kWh Lithium-Titanat-Oxid-Batterien (LTO) von Toshiba betrieben, die nach einem 10-minütigen Supercharging eine komplette Stunde emissionsfreie Fahrt ermöglichen. Diese Art von Nutzungszyklus macht große, teure und schwere Batteriepakete überflüssig, und die Schnelladung an den Anlegestellen eignet sich sehr gut für den Einsatz von Kurzstreckenfähren, wie bei der 7,5 km langen Strecke, welche die Movitz zurücklegt, die ab August in der Stockholmer Innenstadt auf der Pendlerlinie zwischen Klara Mälarstrand, Lilla Essingen, Solna Strand und Gamla Stan verkehrt.

Im Mai 2016 läuft bei Latitude Yachts in Riga, Lettland, eine besondere Elektrofähre vom Stapel, deren von SES Europe AS koordinierte Entwicklung durch acht Partnerunternehmen bereits 2013 begann, als die schwedische Energiebehörde für ein 44 Monate laufendes Forschungs- und Entwicklungsprojekt Gelder in Höhe von 1 Mio. € bereitstellte. Hinzu kommen 2,2 Mio. € von der EU. Die Movitz wird in diesem Zusammenhang als ,Proof-of-Concept’ der Hybrid-Passagierfähre betrachtet, die kommerziell betrieben wurde.

Die Erstvorstellung der neuen vollelektrisch betriebenen Schnellfähre BB Green (Battery Boat Green, auch: AiriEl) durch die GCF erfolgt im Juni 2016 in Stockholm. Dabei handelt es sich um einen ca. 20 m langen, 6 m breiten und 25 Tonnen schweren Prototypen mit einer maximalen Kapazität von rund 70 Passagieren plus 20 Fahrrädern, mit dem anschließend auf innerstädtischen Wasserwegen Test- und Demonstrationsfahrten durchgeführt werden. Später wird die Elektrofähre für den Pendlerverkehr auch in anderen europäischen Städten vorgestellt und betrieben, wie z.B. in Göteborg und Oslo.

Diese erste Fassung verfügt über eine 200 kWh Lithium-Ionen-Batterie und zwei Elektromotoren mit je 280 kW Leistung. Die emissionsfreie Fähre erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 30 Knoten (55,5 km/h) und wird im Juni 2017 auf der Electric & Hybrid Marine World Expo Conference in Amsterdam mit dem Electric & Hybrid Marine Award ausgezeichnet.

Später wird eine verlängerte Version entwickelt, die BB Green 24, die bis zu 147 sitzende Passagiere befördern kann. Dieses 24,8 m lange und 7,5 m breite Serienmodell, das ein Gewicht von ca. 28 Tonnen hat, ist mit zwei 160 kW Elektromotoren sowie Propellergondeln von Volvo Penta ausgestattet. Damit wird eine Höchstgeschwindigkeit von 30 Knoten erreicht (andere Quellen: 35 Knoten / 65 km/h), was das Schiff zum weltweit schnellsten seiner Art macht. Die Betriebsgeschwindigkeit beträgt 26 Knoten (48 km/h).

Die eigentliche Besonderheit dieser Elektrofähre besteht in ihrem Luftkissen-Rumpf aus Carbon-Verbundbauweise, den die norwegische Firma Effect Ships International AS (ESI) hergestellt hat. Dieses luftunterstützte Wasserfahrzeug-Design (Air-Supported Vessel, ASV) ist eine Weiterentwicklung der bekannten Luftkissenfahrzeuge durch die SES Europe, die auch ein Patent darauf besitzt, in welchem als Erfinder ein Arne Osmundsvaag genannt wird (US-Nr. 6.672.234, beantragt 2002, erteilt 2004). Das Design reduziert den Wasserwiderstand und den Energieverbrauch um bis zu 40 % und begrenzt die Wellenbildung auf max. 16 cm.

Dies wird erreicht, indem ein Gebläse Druckluft unter das Schiff bläst, um dort einen Hohlraum zu schaffen. Das Verdichten und Einblasen von 15 m3 Luft pro Sekunde (bei einem Druck von 4,5 kPa) geschieht durch einen einzigen Auslaß in den Spalt unter dem Schiffsrumpf.

Das luftgekühlte Energiespeichersystem, das von dem Schweizer Hersteller Leclanché stammt (s.u.), besteht aus einer 500 kWh Lithium-Titanat-Oxid (LTO) Batterie mit einer Dauerleistung von rund 650 kW, die sowohl den Hauptantrieb als auch das Auftriebsventilatorsystem antreibt, d.h. das im Bug untergebrachte 60 kW Luftkissengebläse (andere Quellen: 80 kW). Die Batterie ist mit bis zu 2 MW schnelladefähig, wodurch eine Vollaufladung in 15 - 20 Minuten möglich wird. Die Reichweite der BB Green 24 beträgt 26 km (andere Quellen: bis zu 30 km) und der Verbrauch wird mit rund 25 kWh pro Seemeile bei 26 Knoten Geschwindigkeit angegeben. Das Schiff kann 30 Minuten lang eine hohe Geschwindigkeit beibehalten.

Nach Fertigstellung des ersten Produktionsschiffs arbeiten die Ingenieure des Unternehmens an der Integration und Erprobung von Aufdach-Solarpaneelen auf der Fähre, von denen sie sich einen passiven Energiezuwachs von etwa 5 % erhoffen. Darüber hinaus plant Echandia die Entwicklung eines maritimen Brennstoffzellensystems, das für größere und längere Fahrten eingesetzt werden könnte. Eine geplante Route führt z.B. über 90 Seemeilen und könnte ein Schiff mit 300 Fahrgästen umfassen. Die Produktion der BB Green 24 ist zwar serienreif, doch lassen sich bislang keine Verkäufe belegen.

Was die erwähnte AirCoating-Technologie betrifft,

bei der Luft unter das Schiff geblasen wird, um den Wasserwiderstand

zu reduzieren - und die uns weiter unten auch bei dem französischen NepShuttle begegnen

wird -, so startet im Mai 2018 das über drei Jahre

laufende und von der Europäischen Kommission mit 5,3 Mio. € unterstützte

Projekt Air Induced friction Reducing ship COATing (AirCoat),

an dem neben dem Karlsruher Institut für Technologie (KIT)

und der Universität Bonn acht weitere Forschungsgruppen

beteiligt sind, darunter Wissenschaftler aus Belgien, den Niederlanden,

Zypern und Malta. Als Projektkoordinator fungiert das Fraunhofer-Center

für Maritime Logistik und Dienstleistungen CML in Hamburg.

Schiffe, deren Bauch von Luft umströmt wird, haben nicht nur einen geringeren Widerstand gegen Wasser, gleiten besser dahin und verbrauchen weniger Treibstoff, auch die Abstrahlung von Schall reduziert sich und das Fouling, d.h. die Besiedelung mit Meeresorganismen, wird verhindert. Eine Methode, um stählerne Flächen dauerhaft und ohne ständigen Energieaufwand mit einer hauchdünnen Luftschicht zu umhüllen, finden die Professoren Thomas Schimmel vom KIT, Wilhelm Barthlott von der Universität Bonn und Alfred Leder von der Universität Rostock, die seit vielen Jahren den Salvinia-Effekt untersuchen, der an Schwimmfarnen (Salvinia molesta) beobachtet werden kann.

Deren Oberfläche ist extrem wasserabweisend, außerdem ist sie mit feinsten Haaren bedeckt, die in ihrer Form an kleine Schneebesen erinnern und durch eine besondere chemische Heterogenität charakterisiert sind. Die Einzelhaare sind einerseits wasserabstoßend, jedoch besitzt jedes einzelne Härchen noch eine wasseranziehende Spitze, die wie ein Klebepunkt am Wasser haftet und damit die eingeschlossene Luftschicht dauerhaft stabilisiert.

Um diesen Effekt technisch nutzbar zu machen, entwickeln die Forscher eine Methode zur Herstellung einer künstlichen Oberfläche, die den Effekt im Labor nachahmt. Ein Prototyp, der vor mehr als fünf Jahren unter Wasser gesetzt wurde, ist immer noch mit einer dauerhaften Luftschicht bedeckt. Die selbstklebende Folie ist allerdings nicht den rauhen Bedingungen einer Fahrt auf hoher See ausgesetzt.

Eine technische Folie muß dagegen dauerhaft kleben und ihre Anziehungskraft für Luft nicht einbüßen. Hier gibt es noch erheblichen Optimierungsbedarf, bevor die Effizienz und industrielle Machbarkeit im Labor, auf Forschungsschiffen und letztlich auf Containerschiffen demonstriert werden könnnen. Wie viel die passive Luftschmiertechnologie tatsächlich einspart und wie stark die Umwelt entlastet wird, läßt sich heute noch nicht sagen. Das werden die Versuche im normalen Schiffsbetrieb ergeben.

Luftträger

Im Dezember 2018 veröffentlicht Barthlott gemeinsam mit weiteren Kollegen die im Netz einsehbare Studie ,Bionics and green technology in maritime shipping: an assessment of the effect of Salvinia air-layer hull coatings for drag and fuel reduction’, in welcher sie zu dem Schluß kommen, daß sich mit dem Beschichten der Schiffsrümpfe bis zu 1 % der weltweiten CO2-Emission vermeiden ließe, indem die Schiffe bis zu 20 % an Kraftstoff einsparen.

Diese Arbeit entsteht im Zuge des Forschungsvorhabens Air-Retaining Surfaces (ARES), bei dem das KIT mit den Universitäten Bonn und Rostock kooperiert. Auf der Abbildung ist ein metallischer Träger zu sehen, dessen blaue Farbe von der silbern reflektierenden Luft verdeckt wird.

ARES wird im März 2019 für die Erforschung und Entwicklung künstlicher, luftspeichernder Oberflächen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit dem Validierungspreis ausgezeichnet. Außerdem entsteht aus dem KIT die Ausgründung ACT Aircoating Technologies GmbH, um die neue Technologie in den Markt einzuführen.

Innerhalb des EU-Forschungsprojekts Green Fast Ferries (GFF)

wird 2017/2018 ein neues, speziell

für den maritimen Einsatz konzipiertes Lithium-Titanat-Oxid (LTO)-Batteriesystem

entwickelt, das sich besonders durch kurze Ladezeiten und hohe Sicherheit

auszeichnet. Im Jahr 2019 folgt die Gründung der offiziellen

Gesellschaft Green City Ferries AB durch Hans und Fredrik

Thornell, die auch schon früher im Projekt involviert waren.

(Grafik)

Außerdem beginnt gemeinsam mit der Echandia, dem neuseeländischen Katamaranentwickler Teknicraft und dem italienischen Yachtdesigner Studio Sculli die Entwicklung der modernen Serienfähre Beluga24, einem 24,8 m langen, aus Kohlefaser gefertigten Katamaran, der durch Elektro- oder Wasserstoffantrieb einen emissionsfreien Betrieb ermöglicht. Die leichte Pendlerfähre ist für hohe Geschwindigkeiten, geringe Wellenbildung und eine komfortable Fahrt für bis zu 150 Passagiere nebst 28 Fahrrädern konzipiert. Sie soll zudem mittschiffs mit einer Tragfläche ausgestattet werden, die sie aus dem Wasser hebt, um den Luftwiderstand zu verringern und die Reichweite zu erhöhen.

Im Juni 2020 wird durch die GCF und ElectriCity der ,Båtplan Stockholm 2025’ offiziell bekanntgegeben, der eine Strategie für eine grüne Umstellung des gesamten dortigen Schiffsverkehrs beinhaltet.

Die Initiative ElectriCity war 2013 in Göteborg ins Leben gerufen worden, um innovative Elektromobilitätslösungen im urbanen Verkehr zu testen und zu etablieren. Die beteiligten Partner sind der Volvo-Konzern, die Region Västra Götaland, Västtrafik, die Stadt Göteborg, die Chalmers University of Technology, die schwedische Energieagentur, der Wissenschaftspark Johanneberg, der Wissenschaftspark Lindholmen, Göteborg Energi, Älvstranden Utveckling, Ericsson, Keolis, Akademiska Hus und Chalmersfastigheter. Die Umsetzungen begannen dann 2015 mit Elektrifizierungsprojekten im Busverkehr.

Der nun präsentierte Plan sieht vor, den Einwohnern von Göteborg bis 2025 einen emissionsarmen Fährdienst zu bieten, der auf batteriebetriebenen und wasserstoffbasierten Schnell- und Linienfähren basiert. Im Einzelnen geht es um die Inbetriebnahme von 23 neuen, schnellen Kohlefaserschiffen, die mit Strom und Wasserstoff betrieben werden, die Umrüstung von 27 bestehenden Schiffen auf Strom- oder Wasserstoffbetrieb und die Beibehaltung von 16 bestehenden Schiffen, die für den Spitzenbedarf eingesetzt werden sollen.

Im Rahmen von ElectriCity war bereits im Februar 2019 begonnen worden, die ursprünglich im Jahr 1994 in Dienst gestellte Fähre Älvsnabben 4 auf vollelektrischen Antrieb umzurüsten, was durch ein batterieelektrisches Antriebssystem von Volvo Penta geschieht. Der Umbau und die grundlegende Modernisierung erfolgen in den Jahren 2021 – 2022 in Zusammenarbeit mit dem Betreiber Styrsöbolaget, der im Auftrag des Verkehrsverbunds Västtrafik handelt, welcher für den öffentlichen Verkehr in Västra Götaland zuständig ist.

Die umgerüstete Älvsnabben 4 ist die erste Elektrofähre der Stadt, die längere Strecken mit mehreren Stopps auf dem Fluß zurücklegen kann und über eine Schnelladefunktion verfügt.

Im Oktober 2021 wird gemeldet, daß die GCF der Echandia den rund 14 Mio. SEK schweren Auftrag für den Hochgeschwindigkeitskatamaran mit integriertem Batterie- und Wasserstoff-Brennstoffzellensystem erteilt habe. Die Auslieferung wird im Herbst 2022 erwartet. Auf den veröffentlichten Grafiken ist auch eine große PV-Dachfläche zu sehen, über die es aber keine weiteren Angaben gibt.

Zwischen 2020 und 2023 werden zudem Fördergelder in Höhe von mehreren Millionen SEK aus Schweden und der EU akquiriert und Strukturen für die Serienproduktion errichtet.

Im Februar 2014 stellt der Stockholmer Fährbetreiber Ballerina sein erstes batteriebetriebenes Boot vor, das im Auftrag der Stockholmer Verkehrsbetriebe von der Faaborg Vaerft in Zusammenarbeit mit Principia North A/S und Wilhelmsen Technical Solution entwickelt, konstruiert und aus dem PVC-Hartschaum Divinycell H von DIAB gebaut wurde. Der Sandwich-Verbundwerkstoff, der aufgrund seiner Festigkeit, Geräuschdämmung und Isolationseigenschaften ein hervorragendes Material darstellt, wird hauptsächlich für den Rumpf, die Oberseite und das Steuerhaus verwendet.

Die neue, eisverstärkte Sjövägen ist mit einem Doppelpropellersystem, zwei 160 kW Elektromotoren für den Antrieb, einer 500 kWh Lithium-Ionen-Batteriebank des deutschen Herstellers Saft Batterien GmbH, einem elektrohydraulischen Steuersystem, einem elektrischen Bugstrahlruder sowie Kommunikations- und Navigationsausrüstung ausgestattet. Die Batterien werden während der Übernachtung der Fähre im Hafen vollständig und im Laufe des Tages zweimal teilweise aufgeladen.