Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

Das Mittelmeer-Projekt (Desertec)

Die Idee, den Mittelmeerraum und besonders die Länder Nordafrikas

zur Energieversorgung Europas zu nutzen, ist nicht neu. Die Wissenschaftler

des Club of Rome entwickelten diesen Vorschlag schon in den 1970er Jahren.

Die hierfür benötigte Solarthermie-Technik – bei der anfänglich noch

auf Wasserstoff als Energieträger gesetzt wurde – wird seit 1980 von

Mitarbeitern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) auf

der ‚Plataforma Solar’ bei Almería weiter

verbessert. Doch erst in den 1990ern wird damit begonnen,

sich ernstlich über eine Umsetzung Gedanken zu machen.

Ein weiterer Vordenker ist der aus Kamerun stammende Politikwissenschaftler und Doktor der Philosophie Jacob Emmanuel Mabe, inzwischen Professor für interkulturelle Philosophie an der TU-Berlin. 1994 stellte er die Projektskizze Energie für zwei Kontinente (doc) vor: ‚Solarthermische Kraftwerke in der Sahara für eine umweltverträgliche Energieversorgung in Europa und Afrika. Politische und völkerrechtliche Aspekte’. Eine weitere Veröffentlichung von Mabe heißt: ‚Sonnenenergie in Afrika - von der Meerwasserentsalzung bis zur Begrünung des Sahels’. Mabe versucht jahrelang in Politik, Wirtschaft und Wissenschaft Unterstützung und Geld für eine Umsetzung zu bekommen, leider vergeblich.

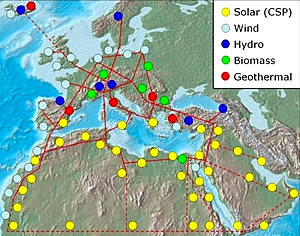

Der Physiker Gregor Czisch aus Kassel beginnt sich während seines Studiums Ende der 1980er Jahre in München mit Idee eines interkontinentalen Stromverbundes zu beschäftigen, der von Windstrom, aber auch von Biomasse, Wasser- und Sonnenstrom gespeist wird. An seiner Doktorarbeit arbeitet er sieben Jahre, schon im Jahr 2001 kann er dabei anläßlich der Jahrestagung des ForschungsVerbund Sonnenenergie ein Papier mit einer griffige Zahl vorlegen: Seinen Berechnungen zufolge, die auf einem mathematischen Modell aus Wetterdaten, Installations- und Stromtransportkosten beruhen, kostet eine Kilowattstunde regenerativ erzeugten Stroms inklusive Transport bis zu den nationalen Drehstromnetzen nur 4,65 Cent – beim gegenwärtigen Technologie- und Kostenstand - und wenn man international kooperiert.

Czisch hofft, daß Politik und Wirtschaft nun umgehend handeln, doch die lassen sich Zeit. Ende 2005 kontaktiert er deshalb die Münchener Rück, die sich höflich bedankt – und den Vordenker anscheinend schnell vergißt. Nicht aber seinen Ansatz, wie sich inzwischen gezeigt hat.ht

(1983 -1992)

Czisch hatte sich aus auch der TREC-Initiative (s.u.), zu deren Gründungsmitgliedern er gehörte, frühzeitig zurückgezogen, denn dort wird das Desertec-Konzept sehr einseitig auf Grundlage von Solarthermie-Kraftwerken weiterverfolgt, während er ausgerechnet hatte, daß eine Nutzung der Windkraft als wesentlicher Leistungsträger wesentlich günstiger wäre. Dies wird wohl aufgrund der Interessenlage beim DLR aber weitgehend ignoriert. Auch eine Referentenstelle beim wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung zu globalen Umweltfragen ist nicht von Dauer, nachdem er schon in der ersten Sitzung den Teilnehmern vorwirft, mit falschen Zahlen zu hantieren. Später stellt sich heraus, daß er recht hatte – denn die Grunddaten hatte er schließlich selbst erarbeitet, sie wurden aber anschließend unsachgemäß verwendet.

Nun wird Czisch von Manchem als Querulant betrachtet, was die bequemste Form ist, mit Vertretern unbequemer Sachverhalte unverantwortlich umzugehen. Heute arbeitet er national und international als Berater für Ministerien, Parlamente, Entwicklungsorganisationen und -banken, Industrieunternehmen, Parteien und NGOs. 2011, zum Zeitpunkt dieses Updates, verwundert ihn aber sehr das Desinteresse der Politik an zielgerichteten Beratungsleistungen, die - wie er und viele andere meinen - gerade in den Umbruchzeiten nach Fukushima gefragter sein müßten denn je. Ich glaube, Gregor Czisch würde sich daher sehr über interessante Jobangebote freuen, die ihm neue Perspektiven eröffnen würden, sich für die Gestaltung einer zukunftsträchtigen und klimaschonenden Energieversorgung einzusetzen.

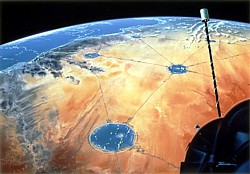

Nicht vergessen werden darf an dieser Stelle auch der vierteilige deutsche Fernsehfilm Das Sahara-Projekt von Hans Noever aus dem Jahr 1993. In dem Film arbeitet der Forscher Thomas Altenburg schon seit Jahren an seinem Sahara-Projekt, durch welches Europa mit Solarstrom aus der Wüste versorgt werden soll. Parallel wird an dem alternativen Plan gearbeitet, mittels eines gigantischen Kollektorfeldes in einer Erdumlaufbahn Energie zu erzeugen und durch Mikrowellenlaser auf die Erde zu übertragen (siehe dazu: Solarsatelliten). Im Rahmen der Handlung werden auch die Folgen der Klimaerwärmung aufgezeigt: Die Polkappen schmelzen und Sylt versinkt im Meer.

Meine eigene Idee ist ein Sahara-Projekt, das speziell darauf abzielt, die zunehmende Fluchtbewegung von Afrika aus nordwärts zu stoppen. Hierfür müßten am Mittelmeer und an den Küsten Marokkos, Mauretaniens und West Saharas gewaltige Solarstromanlagen und ebenso große solarbetriebene Entsalzungsanlagen entstehen, die Süßwasser und Energie nach Süden transportieren um dort Flüchtlinge anzusiedeln. Wird diese Expansion weiter nach Süden vorangetrieben, wird ein wachsender, bewirtschafteter Grüngürtel gegen das Vordringen der Wüste nach Norden geschaffen, während der Aufbau einer Infrastruktur durch Hilfe zur Selbsthilfe erfolgt. Eine Utopie, ich weiß, aber eine machbare – und alleine darauf kommt es an.

Es gibt inzwischen noch viele weitere Ideen, Konzepte und Initiativen, auf die ich weiter unten noch zu sprechen komme. Doch nun zur Chronologie der Ereignisse ums Mittelmeer herum:

1992 veröffentlicht das BMFT die Studie ‚Systemvergleich und Potential von solarthermischen Anlagen im Mittelmeerraum’, an deren Erstellung zwischen September 1990 und September 1991 das ZSW, die DLR, Interatom/Siemens und das Ingenieurbüro Schlaich, Bergermann & Partner beteiligt waren. Untersuchungsraum sind die 19 Anrainer des Mittelmeers, sowie zusätzlich Jordanien und Portugal. Man errechnet insbesondere in Nordafrika eine potentielle Fläche von 0,51 Mio. km2, auf der die Anlagen errichtet werden können – unter Einbezug der maximalen Sonneneinstrahlung, und bei gleichzeitig ausreichender Nähe zu bereits bestehenden oder geplanten Stromnetzen bzw. Straßen. An dieser Fläche haben die Länder Ägypten, Libyen und Marokko zusammen einen Anteil von über 75 %. Die hier prinzipiell installierbaren Kraftwerke hätten eine Leistung von 12.000 GW, was dem Vierfachen des weltweiten Stromverbrauchs entspricht (Stand 1992).

Unter vorsichtigen Annahmen wird von einer bis 2005 erreichbaren Kapazität von 3.500 MW in den 16 Ländern des Mittelmeerraumes ausgegangen (die optimistische Variante nennt sogar 13.500 MW) – und bis 2025 könnten rund 23.000 MW (bzw. 63.000 MW) Solarstrom in die Netze eingespeist werden, was einen beachtlichen Anteil an dem für diesen Zeitpunkt in der Region erwarteten Bedarf von etwa 190.000 MW bildet. Mit einem derartigen Auf- und Ausbau solarer Kraftwerke ist bis 2005 ein Marktvolumen von 15 bis 60 Mrd. DM, und zwischen 2005 und 2015 von 90 bis 220 Mrd. DM verknüpft. Der Anstoß zum Bau derartiger solarthermischer Kraftwerke kann daher nur von den finanzstarken und technisch fortgeschrittenen Ländern kommen – so die Studie. Sollte sich ein weitreichender Stromverbund realisieren lassen, könnte auch ein Solarstromexport aus dem Süden in das Europäische Verbundnetz erfolgen.

Wie wir inzwischen wissen, verzögerte sich die Umsetzung in Wirklichkeit um weitere rund 10 – 15 Jahre; vielleicht möchte ein Koautor ja eine Analyse der hierfür maßgeblichen Gründe beisteuern, ich würde mich darüber freuen.

Seit Ende der 1990er Jahre wird das Mittelmeer-Projekt in erster Linie von der Erlanger Solar Millennium AG weitergeführt – und 2003 gründet der frühere Teilchenphysiker Gerhard Knies zusammen mit dem Hamburger Klimaschutz-Fonds und dem Jordanischen Nationalen Energieforschungszentrum die Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation (TREC), um die Umsetzung großer Solarthermie-Projekte voranzubringen.

Auch die Bundesregierung will diese Technologie als Exportchance der Zukunft weiter vorantreiben, und Solar Millennium wird zwischen 2001 und 2003 mit mehreren Millionen Euro unterstützt. Dabei handelt es sich um den größten Einzeletat innerhalb des deutschen Zukunftsinvestitionsprogramms der Bundesregierung für Hochtemperatur-Solarthermie.

Ich selbst habe im April 2004 die Gelegenheit, mir das Projekt ausführlich von dem damaligen Unternehmenssprecher Rainer Aringhoff beschreiben zu lassen, während wir – gemeinsam mit weiteren Industrie- und NGO-Vertretern – Bundesumweltminister Jürgen Trittin in den Jemen begleiten (ich in meiner Rolle als Dolmetscher), wo die fünfte und letzte Vorbereitungsrunde für die Weltkonferenz renewables 2004 im Juni in Bonn stattfindet.

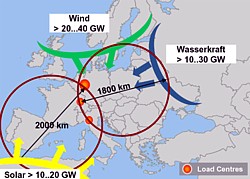

Die Grundidee lautet demnach: Die sonnenreichen Staaten Nordafrikas und des Nahen Ostens bauen in ihren Wüsten Solarspiegel-Kraftwerke auf und produzieren Strom für den Eigenverbrauch und den Export. Mit der Restwärme der Kraftwerke sollen außerdem Meerwasser-Entsalzungsanlagen betrieben werden. Hinzu kommt der Bau eines europäischen Stromverbundnetzes aus Hochspannungs-Gleichstromübertragungsleitungen (HGÜ; englisch: High Voltage DC Cable, HVDC), die es erlauben, den Sahara-Solarstrom mit Windstrom aus Nordeuropa sowie Strom aus Wasserkraft aus Skandinavien und der Alpenregion zu vernetzen.

Ein bestechendes Konzept, dessen Technik auch schon erprobt ist: Die Firma ABB beispielsweise verlegt seit Jahren sowohl unterseeisch als auch an Land HGÜ-Kabel. (Beim Norned-Projekt im Jahr 2008 wird in 410 m Tiefe ein 580 km langes Kabel zwischen Norwegen und den Niederlanden gelegt. Die Aktion dauert zwei Wochen und kostet 600 Mio. €. Das 11 cm dicke Kabel verbindet seither die Stromnetze beider Länder.)

Solar Millennium plant, zusammen mit dem größten spanischen Anlagenbauer ACS-Cobra, in der Provinz Granada, Andalusien, im Herbst 2004 mit dem Bau des bislang weltgrößten Solarkraftwerks zu beginnen – als das erste von zwei 50 MW Parabolrinnen-Kraftwerken. Ab 2006 soll das Kraftwerk AndaSol-1 solaren Strom für 180.000 Einwohner der Provinz liefern.

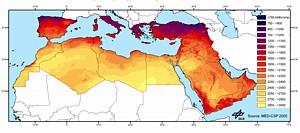

Eine weitere Studie ‚Solarthermische Kraftwerke für den Mittelmeerraum’ vom Mai 2005, die ebenfalls vom DLR durchgeführt wird, bestätigt das Potential dieser Kraftwerke, die in den Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens die bis 2050 erwartete Verdreifachung des Strombedarfs decken zu können. In einer weiteren Studie untersucht das DLR, welchen Beitrag der Strom aus solarthermischen Kraftwerken der Mittelmeerregion langfristig zur Stromversorgung Europas leisten kann. Diese beiden, von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen, Studien TRANS-CSP und MED-CSP vertiefen die Idee eines Stromversorgungsnetzes, welches das Mittelmeer umfaßt und in erster Linie auf großen Solarkraftwerken basiert. Das Szenario, bei dem bis zum Jahre 2050 etwa 15 % des europäischen Stroms aus den Wüsten kommt, erfordert allerdings eine sehr enge Kooperation Europas mit den Ländern Nord-Afrikas und des Nahen Ostens.

Motor des Projektes ist zunehmend die TREC, die inzwischen zu einem internationalen Netzwerk von rund fünfzig Energieexperten geworden ist. Ihr Ziel ist die Etablierung von Energie-, Wasser- und Klimasicherheit für die Regionen Europa, Naher Osten (Middle-East) und Nord-Afrika (daher: EU-MENA), sowie ihre Kooperation auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien, um diese Ziele zu erreichen. Mit Hilfe solarthermischer Kraftwerke und Windparks soll die Wasserentsalzung und Stromerzeugung vorangetrieben werden, um den Strom dann mittels Hochspannungs-Gleichstromleitungen in diesen Ländern zu verteilen und (mit nur 7 – 15 % Übertragungsverlusten) bis nach Europa zu leiten. Ein neues HGÜ-Netz in Europa könnte zu Teilen auch unterirdisch verlegt werden – ein großes Plus.

Weitere Unterstützer des Konzeptes sind inzwischen die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), Greenpeace und der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung ‚Globale Umweltveränderungen’ (WBGU). Der Präsident des Club of Rome, Prinz Hassan bin Talal von Jordanien, ruft auf der Hannover Messe 2006 die europäische Industrie zu einer „Apollo-Programm ähnlichen“ Anstrengung auf, und lädt zu einem internationalen Kongreß im Frühsommer 2007 ein, um über die Umsetzung eines solchen Programms zu diskutieren.

Im Mai 2007 gründet die Solar Millennium AG zusammen mit dem Essener Industriedienstleister MAN Ferrostaal AG (die der Staatsfond Petroleum Investment Co. - IPIC - aus Abu Dhabi gekauft hat) eine eigene Baufirma für solarthermischen Großanlagen, die MAN Solar Millenium, die wenige Monate später auch eine Tochtergesellschaft in Dubai gründet. Zu diesem Zeitpunkt wird überlegt, ein Pilotprojekt in Gaza durchzuführen - als eine Art Initialzündung, die den Teufelkreis aus Mißtrauen und Mutlosigkeit durchbrechen soll. Das große Ziel, „es könnte der Stein sein, der die ganze Vision ins Rollen bringt“, wird durch die anschließenden politischen Entwicklungen jedoch schnell wieder gestoppt. Dabei könnte ein Solarthermie-Kraftwerk vom ägyptischen Sinai aus den gesamten Gaza-Streifen mit Strom und Wasser versorgen – mit genügend Kapazität für bis zu drei Millionen Menschen. Die Kosten hierfür sollen rund 4 Mrd. € betragen, die sich TREC-Berechnungen zufolge nach 15 Jahren amortisiert hätten.

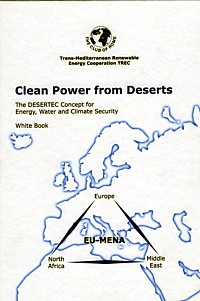

Prinz Hassan präsentiert dem EU-Parlament Ende November 2007 das Weißbuch ‚Clean Power from Deserts - The DESERTEC Concept for Energy, Water and Climate Security’. Um das Projekt auf den Weg zu bringen, sind etwa 10 Mrd. € nötig. TREC und der Club of Rome fordern daher von der EU und ihren Mitgliedsstaaten die Einrichtung eines entsprechenden Fonds. Außerdem dürfe das Netz nicht den Interessen der Energiewirtschaft überlassen bleiben, statt dessen müsse eine „solare Energieallianz der EU-MENA-Staaten“ geschaffen werden. Auf der Webseite des Projektes liegen die Konzeptbeschreibung sowie die Studien in immerhin acht Sprachen vor.

Als Durchbruch der Solarthermie gilt übrigens die 2007 erfolgte Inbetriebnahme des 64 MW Kraftwerks Nevada Solar One bei Las Vegas, das der spanische Baukonzern Acciona für 250 Mio. $ errichtet hatte.

Mitte 2008 bildet das Projekt, Strom aus der Wüste zu holen, ein wesentliches Element der Union für das Mittelmeer aus den EU-Staaten, den Mittelmeeranrainern sowie Jordanien und Mauretanien (Union for the Mediterranean), eine Initiative des französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy, deren Ziel es ist, die Interessen der EU und Nordafrikas einander näher zu bringen. Die Mittelmeerunion setzt den 1995 begonnenen Barcelona-Prozeß der EU fort und soll um konkrete Projekte etwa zur Säuberung des Mittelmeers und zur Förderung der Erneuerbaren Energien herum aufgebaut werden. Im gemeinsamen Solarplan wird verkündet, bis zum Jahr 2020 in der Region 20 GW an Kraftwerksleistung aus erneuerbaren Energien zu installieren. Davon sollen 10 – 12 GW solarthermisch erzeugt werden. Die geschätzten Kosten dieser Variante betragen gegenwärtig 82 Mrd. €.

Beim Euroscience Open Forum in Barcelona, einer jährlich stattfindenden Konferenz mit Wissenschaftlern und führenden Geschäftsleuten, schlägt eine Forschergruppe um Arnulf Jäger-Walden vom Energieinstitut der EU ein völlig neues Stromnetz namens Supergrid vor. Dieses arbeitet mit Gleichstrom und höheren Spannungen, erstreckt sich von Marokko bis Sibirien und von Ägypten bis nach Skandinavien, und wird von diversen alternativen Energieformen gespeist. Der hierfür angesetzten Summe von jährlich 1 Mrd. € bis 2050 stehen Ausgaben von über 45 Billionen € (!) gegenüber, die der Ausbau der herkömmlichen EU-Energiesysteme nach Berechnungen der Internationalen Energie Behörde in den nächsten 30 Jahren verschlingen wird.

Im Januar 2009 wird die Desertec Foundation als gemeinnützige Stiftung gegründet. Stiftungsgründer sind die Deutsche Gesellschaft Club of Rome e.V., Mitglieder eines internationalen Wissenschaftlernetzwerks aus Europa, Nordafrika und dem Nahen Osten sowie engagierte Privatpersonen. Chef des Aufsichtsrats der neu gegründeten Stiftung ist der inzwischen pensionierte Physiker Knies, und als Mission wird die weltweite Umsetzung des Desertec-Konzepts zur Sicherung der Lebensgrundlagen für bald 10 Milliarden Menschen genannt. Um dies zu erreichen gründet die Stiftung speziell für die Mittelmeer-Region eine Industrieinitiative sowie das Desertec University Network.

Damit bekommt das Desertec-Projekt Mitte 2009 endlich eine umfassende Presse „Deutsche Konzerne planen 400-Milliarden-Euro-Sonnenkraftwerke in der Wüste!“, überschlagen sich die Meldungen. Der Hintergrund: In München unterzeichnen im Juli 2009 zwölf Unternehmen die Grundsatzvereinbarung zur Gründung der Desertec Industrial Initiative GmbH (DII): die federführende Münchener Rück (Munich Re) als eigentlicher Hauptinitiator, Siemens, die Deutsche Bank, die Energiekonzerne RWE und E.on, MAN, die HSH Nordbank, der Schweizer Industriekonzern ABB, die spanische Ökoenergie-Firma Abengoa Solar, die algerische Industriegruppe Cevital, der Anlagenbauer M+W Zander sowie die Fachfirma Schott Solar. Das Hauptquartier dieses Konsortiums wird in München aufgeschlagen, geleitet werden soll es durch den niederländischen Energiemanager Paul van Son.

Bis spätestens Ende Oktober wollen die beteiligten Firmen eine Planungsgesellschaft gründen, die anschließend drei Jahre lang viel Geld dafür ausgeben darf, um Investitions- und vielleicht auch Baupläne für die ersten Solarkraftwerke zu entwickeln. Schwerpunkt des Konsortiums sei eine ‚vertiefte Prüfung und Machbarkeitsstudie’.

Der Zeitpunkt dieser Ankündigung, die auch international durch alle Medien geht, läßt jedoch den Verdacht aufkommen, daß es sich primär um einen politischen Schachzug handelt. Nachdem nämlich aufgrund einer deutschen Initiative vom April 2008 etwa ein Jahr später die International Renewable Energy Agency (IRENA) gegründet wird, steht nun die Wahl des Hauptsitzes dieser Agentur an. Die Desertec-Bekanntmachung soll die Waage wohl zugunsten Bonns ausschlagen lassen... was dann jedoch nicht ganz klappt.

Immerhin einigt man sich Ende Juni 2009 auf eine Dreierlösung in der Hauptquartier-Frage: Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird Sitz der IRENA, Bonn wird Sitz des Innovations- und Technologiezentrums, und Wien erhält ein Verbindungsbüro für Kontakte zur UN im Bereich der Energie sowie zu anderen internationalen Institutionen. In Abu Dhabi soll die neue Agentur in der ‚Ökostadt’ Masdar residieren, sobald diese fertig ist. Für den Aufbau des Zentrums in Bonn stellt die Bundesregierung 4 Mio. € bereit und erklärt sich einverstanden, für die laufenden Kosten einen jährlichen Betrag zwischen 2 und 3 Mio. € zu zahlen. In Relation zu der 1 Mrd. €, mit welcher der Bau eines 250 MW Parabolrinnen-Kraftwerks mit Salzspeicher zu diesem Zeitpunkt beziffert wird, sind dies wahrlich Peanuts.

In Bezug auf das Desertec-Projekt selbst hagelt es derweil Lob und Kritik zugleich – und quer durch alle Fakultäten: Die einen sprechen von einem Meilenstein für die weltweite Nutzung von Solarkraftwerken in Wüstenregionen und von der größten privaten Ökostrom-Initiative aller Zeiten, während andere eingestandene Energieexperten das Desertec-Projekt als ‚Fata Morgana’ bezeichnen, die politisch wie wirtschaftlich nicht ausreichend analysiert worden sei. Zum Teil sind den Kritikern aber auch die Mitglieder der Initiative nicht ganz geheuer, und E.on bzw. RWE werden verdächtigt, sich vielleicht nur deshalb beteiligt zu haben, um die Geschwindigkeit des Prozesses negativ zu beeinflussen. Schließlich bezeichnet sogar Fritz Vahrenholt, Chef der RWE-Sparte für erneuerbare Energien, die Erwartung, der Strom könne in großem Stil über die Alpen nach Deutschland transportiert werden, als ‚Wolkenschieberei’. Das Konkurrenzunternehmen Vattenfall hält das Projekt sogar für gänzlich unrealistisch.

Auch auf nordafrikanischer Seite gibt es Skepsis, denn man befürchtet einen europäischen Neo-Kolonialismus - diesmal auf dem Sektor der Erneuerbaren Energie. Umgekehrt könnten aber auch die nordafrikanischen Regierungen die Bedingungen für das Projekt als Druckmittel einsetzen, um in der Migrations- oder Exportpolitik ihre jeweiligen Interessen durchzusetzen. Misereor mahnt sogar, daß die Wüsten mitnichten ungenutzt sind, und daß auch die Rechte der Nomaden und Karawanen berücksichtigt werden müssen.

Ich denke allerdings, daß alle diese Sorgen unbegründet sind, denn in Marokko, Ägypten und Algerien werden ja bereits Solarthermie-Kraftwerke gebaut, auch wenn dies bislang noch relativ kleine Anlagen mit 15 bis 30 MW Leistung sind. Außerdem ist die Technologie keineswegs so kompliziert, als daß man sie nicht transferieren könnte – ähnlich wie dies beim Erdöl geschehen ist, das in vielen Ländern inzwischen auch durch lokale Fachkräfte gefördert und verarbeitet wird. Und wer die Wüste kennt, der weiß, daß ihre Größe und Weite auch nicht durch ein paar – im Verhältnis wahrlich winzige – Solarkraftwerke geschmälert werden kann. Auch die Befürchtung, daß die Spiegel der Kraftwerke durch den Wüstensand verschmutzt oder gar zerstört werden würden, kann nach über zwanzigjähriger Betriebserfahrung mit solarthermischen Kraftwerken in der Mojave-Wüste als unbegründet betrachtet werden, denn dort sind noch immer die Originalspiegel im Einsatz und kommen gut mit einer regelmäßigen Entstaubung aus.

Noch einmal: Solarkraftwerke werden gebaut – die Frage ist nur wann, wo, von wem und für wen. Bei Desertec geht man inzwischen jedenfalls davon aus, daß 2050 bis zu 80 % des Sahara-Stroms den rasant wachsenden Bedarf in Nordafrika decken, und nur der verbleibende Rest nach Europa geleitet werden wird. Dieser Rest soll dann rund 15 % des europäischen Strombedarfs decken. Der Solar Millennium zufolge ist schon eine zunehmende Nachfrage nach solarthermischen Kraftwerken zu verzeichnen. In Spanien ist bereits die dritte Anlage – Andasol III – im Bau, während in den USA drei Solarkraftwerke mit je 250 MW Leistung projektiert werden, mit einer Investition von 1 Mrd. $ pro Anlage.

Bislang gibt es weder Informationen darüber, wie viel das Wüstenstrom-Projekt tatsächlich kosten soll, noch wer dafür aufkommen wird oder in welchen Ländern die Kraftwerke letztlich gebaut werden sollen. Im Gespräch sind derzeit Kosten von rund 400 Mrd. € bis zum Jahr 2050 – was angesichts der erst vor wenigen Monaten sofort ausgezahlten und noch höheren Beträge im Zuge der sogenannten ‚Bankenrettung’ also nicht unrealistisch. Dieser Betrag teilt sich auf in 350 Mrd. € für die Solarthermie-Kraftwerke selbst, sowie 50 Mrd. € für das zu errichtende Leitungsnetz.

Trotz des großen Medienrummels bildet das Desertec-Projekt doch nur ein winziges Element der Palette aller globalen Energie-Potentiale, wie sie hier im Buch der Synergie aufgelistet sind. Obwohl es die bislang größte private Ökostrom-Initiative aller Zeiten darstellt.

Im August 2009 veröffentliche ich auf Telepolis einen frechen Kommentar in Form einer SF-Kurzgeschichte unter dem Namen LICHT (pdf). Die Story erscheint später auch im Orient-Fachmagazin Zenith, sowie zusammen mit der weiteren Kurzgeschichte Zehn hoch Dreiundzwanzig in der Hefte-Serie BunTES Abenteuer von Gerd-Michael Rose, Erfurt. Im Oktober 2010 belegt die Story LICHT den 2. Platz im SF-Kurzgeschichtenwettbewerb des DLR.

Desertec stößt derweil auch international auf zunehmendes Interesse. Mehrere Dutzend Konzerne wollen Mitglied in dem Konsortium werden, darunter der italienische Energieversorger Enel, der spanische Netzbetreiber Red Electrica España, der französische Energieversorger EdF sowie Unternehmen aus Marokko, Tunesien und Ägypten.

Bei der Gründung der Desertec Industrial Initiative GmbH (DII) im Oktober 2009 durch die o.g 12 Mitglieder wird beschlossen, zunächst die wirtschaftlichen, technischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen des Baus von Wüstenkraftwerken und grenzüberschreitenden Stromleitungen zu analysieren. Ein fertiges Konzept mit möglichen Standorten und den benötigten Investitionssummen soll dann im Jahr 2012 vorgelegt werden. Über die zwölf Gründungsgesellschafter hinaus werden vermutlich noch dieses Jahr weitere drei bis fünf Unternehmen aus verschiedenen Ländern als Gesellschafter oder Partner beitreten. In ihrem Koalitionsvertrag spricht sich die neue schwarz-gelbe Koalition für das Desertec-Projekt aus. Positive Signale kommen ferner aus Marokko, das in der nördlichen Sahara bereits geeignete Solarfelder identifiziert hat. Mehr auf Distanz bleibt dagegen Algerien, das mit Desertec nur dann zusammenarbeiten will, wenn auch Partnerschaften mit algerischen Firmen und ein entsprechender Technologietransfers vereinbart werden. Ganz meine Rede!

Solar Millennium plant über ihre US-amerikanische Tochtergesellschaft Solar Trust of America LLC inzwischen schon in größeren Dimensionen und will im kalifornischen Kern County drei Parabolrinnen-Kraftwerke mit 726 MW Gesamtleistung aufstellen. Im Oktober 2009 bestätigen die Citigroup und die Deutsche Bank die Sicherstellung der Finanzierung von jeweils mehr als 1 Mrd. $ pro Kraftwerk (mehr darüber steht in den Kapitelteilen über die solaren Hochtemperatur-Kraftwerke).

Etwa zeitgleich verstärkt die Siemens AG ihr Energie-Portfolio mit dem Kauf der israelischen Solel Solar Systems für 418 Mio. $. Solel ist einer der beiden weltweit führenden Anbieter von Solar-Receivern für Parabolrinnen. Außerdem ist das Unternehmen führend bei der Planung und dem Bau von Solarfeldern.

Im Dezember 2009 gibt der Fonds für saubere Energien der Weltbank bekannt, daß man zusammen mit weiteren Investoren 5,5 Mrd. $ bereitstellen wird, um fünf arabischen Ländern den Bau großer Solarkraftwerke zu ermöglichen, die zusammen rund 1 GW Strom erzeugen. Die Weltbank selbst will in den kommenden drei bis fünf Jahren mit einer Anschubfinanzierung in Höhe von 750 Mio. $ elf Anlagen in Algerien, Ägypten, Jordanien, Marokko und Tunesien auf den Weg bringen. Bis 2020 sollen dem Investitionsplan der Weltbank nach bereits 900 MW installiert sein. Die US-Blogs kommentieren dies eher humorvoll: Why should Germany have all the solar power fun?

(2002)

Unter der Leitung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) startet im Februar 2010 in Almería ein Unterstützungsprogramm für den Aufbau solarthermischer Kraftwerkstechnologie im Mittleren Osten und Nordafrika. Unter dem Namen enerMENA (Energy in Middle East and North Africa) soll das internationale Projekt den Weg für die technische und sozioökonomische Umsetzung des Desertec-Konzepts ebnen, indem die mitwirkenden Akteure besser vernetzt, Fachleute aus Partnerländern geschult und technische Unterstützung beim Bau geboten werden. Finanziert wird das Projekt vom Bundesaußenministerium.

Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle richtet im März 2010 eine ‚Task Force’ für die Koordinierung zwischen der DII und der Bundesregierung ein – und sagt dem Wüstenstrom-Projekt die Unterstützung der Regierung über die Exportförderung zu.

Die Industrieinitiative gewinnt derweil Klaus Töpfer als Unterstützer und Berater in strategischen Fragen. Was dieser beispielsweise mit einem Vortrag über das Projekt vor der Deutsch-Arabischen Freundschaftsgesellschaft (DAFG) in Berlin umsetzt – den ich die Ehre hatte, simultan ins Arabische zu übersetzen. Immerhin saßen im Publikum auch einige Botschafterinnen und Botschafter der arabischen Länder. Als ich Herrn Töpfer nach der Veranstaltung auf das Buch der Synergie hinwies und ihm anschließend einige Links (darunter zu eben diesem Kapitelteil hier) zusandte, erhielt ich wenige Tage später folgende erfreuliche und schmeichelhafte Antwort:

Das ist wirklich atemberaubend! Die Breite Ihres Ansatzes macht es verständlich, daß man an dieses epochale Werk nur sehr gezielt herangehen kann. Aber dies ist ohne jeden Zweifel enzyklopädisch hoch verdienstvoll. So danke ich Ihnen für Ihren Hinweis und werde mich immer wieder an die Möglichkeit erinnern, im ‚Khammas’ nachzulesen, wenn ich über bestimmte energierelevante Fragestellungen eine Übersicht erhalten möchte.

(simultandolmetschend

a. d. Podium: der Autor)

Nun denn, lieber Klaus, da kann ich nur sagen: Erzähle es weiter! Und sorge dafür, daß endlich die Mittel freigegeben werden, damit das Buch der Synergie auch in andere Sprachen übersetzt wird.

Das Geld ist hier wesentlich effektiver angelegt, als an anderer Stelle - wobei das nun folgende Beispiel dem Faß nicht nur den Boden, sondern auch gleich noch den Deckel und die Dauben ausschlägt:

Obwohl die Solar Millennium im Geschäftsjahr 2008/2009 mit einem Konzern-Umsatz von 201,3 Mio. € das beste Ergebnis ihrer Unternehmensgeschichte erzielt, kriselt es gewaltig. Nur drei Monate, nachdem der ehemalige EnBW-Chef Utz Claassen im Januar 2010 sein neues Amt als Vorstandsvorsitzender angetreten ist, macht er von seinem außerordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch und entsetzt damit die Investoren des Unternehmens. Die Aktien von Solar Millennium stürzten um 34,1 % ab. Über die Hintergründe der Entscheidung hüllen sich die Beteiligten erst einmal in Schweigen.

Später wird bekannt, daß Claassen für seinen Posten als Vorstandschef eine sogenannte Antrittsprämie von gut 9 Mio. € brutto erhielt! Und obwohl er seine Tätigkeit nur 74 Tage lang ausübte, will er einen Großteil des Geldes behalten und reicht Klage ein.

Ich frage mich allerdings, wie ein Aufsichtsrat beschaffen sein muß, um sich einen Vertrag abhandeln zu lassen, wie ihn Claassen bekommen hat? In dem Fünfjahresvertrag werden ein monatliches Fixgehalt von 100.000 € sowie 40 Tage Jahresurlaub festgeschrieben, entgeltliche Nebentätigkeiten bis zu 25 % erlaubt, es gibt pauschale Erstattungen für Chauffeur und Bodyguard, Anspruch auf ein ‚Residence-Office’ mit Sekretärin an seinem Wohnort in Norddeutschland - und die Garantie für Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beträgt zwölf Monate, statt der gesetzlich vorgeschriebenen sechs Wochen. Ich enthalte mich lieber jeglichen weiteren Kommentars...

Das Unternehmen verklagt Claassen und verlangt die 9,18 Mio. € brutto zurück, die ihm das Unternehmen für den Antritt im Januar 2010 gezahlt hatte. Laut Solar Millennium konnte man kein einziges Neugeschäft finden, das von Claassen initiiert worden wäre. Dieser sei ganze 15 Tage im Büro gewesen. Claassen reagiert, indem er Solar Millennium wegen ‚systematischer Rufschädigung’ auf Schadensersatz verklagt – und später zusätzlich 7,1 Mio. € Abfindung verlangt, obwohl eine seit Monaten ausgehandelte Einigung unterschriftsreif ist, der zufolge Claassen 3 Mio. € seines Antrittsgelds behalten darf.

Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge keinerlei Hinweise darauf, daß bei der Bestellung Claassens rechtliche Verstöße begangen worden sind. Die Staatsanwaltschaft ermittelt aufgrund eines älteren Zwischenberichts einer lokalen Rechtsanwaltskanzlei zur Bewertung des Vertragswerks zwischen dem Aufsichtsrat und dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden trotzdem gegen das Unternehmen - wegen möglicher schweren Untreue und Verstößen gegen das Aktienrecht.

Im August 2011 wird bekannt, daß Claassen bereit sei, die Erträge aus seinem Rechtsstreit mit der Solar Millennium in eine Stiftung zur Förderung der Solarenergie einzubringen, falls die Klage auf Zahlung von 7,12 Mio. € erfolgreich sei. Der Mann verarscht nicht nur das Unternehmen, die Richter – sondern auch uns Normalbürger. Im September verständigen sich die Kontrahenten, bis Ende November eine außergerichtliche Einigung zu prüfen. Claassen behauptet inzwischen, daß der bei seiner Einstellung vorgelegte Businessplan zu keiner Zeit der tatsächlichen Konzernplanung entsprach, zudem sei das Unternehmen zum Zeitpunkt seiner Anheuerung ‚existentiell bedroht’ gewesen.

Inzwischen werden Firmengründer und Aufsichtsrat Hannes Kuhn und zwei weitere Personen von der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft wegen Betrugs im besonders schweren Fall angeklagt. Sie sollen zwischen 2002 und 2006 die Kapitalanleger mit geschönten Bilanzen der inzwischen insolventen DM Beteiligungen AG geködert haben. Von den Inhaberschuldverschreibungen über 143 Mio. € von rund 9.000 Anlegern fehlten bei der Insolvenz im Jahr 2006 immerhin 90 Mio. € (Stand Mitte 2011).

Außerdem berichtet das Magazin Wirtschaftswoche seit mehreren Monaten über mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Bilanzierung, was Solar Millennium jedes Mal entschieden zurückweist. Nun gibt der Aufsichtsrat bekannt, daß er die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte mit einer Sonderprüfung der Bilanzen beauftragt hat, um alle Zweifel auszuräumen. Tatsächlich endet diese Prüfung ohne belastende Ergebnisse – und das Unternehmen erstattet wegen dringendem Verdacht auf Geheimnisverrat sowie Rufschädigung Strafanzeige gegen Unbekannt. Grund sind mehrfache Anfragen von Medien, denen offenbar bewußt irreführende und rufschädigende Informationen zugespielt worden seien.

Mitte März 2010 tritt das US-Solarunternehmen First Solar Inc. aus Arizona der DII als assoziiertes Mitglied bei (Associated Partner), vorerst für drei Jahre. Es ist das erste reine Photovoltaik-Unternehmen, das bei Desertec mitmacht, da man der Meinung ist, daß die wartungsarme PV-Technologie, die schrittweise installiert und trotzdem sofort saubere Energie liefern kann, eine ideale Ergänzung zu den anderen Technologien der Initiative darstellt.

Zur gleichen Zeit steigen als feste Mitglieder vier neue Unternehmen ein: Enel Green Power (Italien), Red Eléctrica de España (Spanien), NAREVA Holding (Marokko) und Saint-Gobain Solar (Frankreich). Nach Verhandlungen mit der marokkanischen Regierung soll den Bau der ersten Sonnenkraftwerke im dortigen Teil der Sahara starten, da das Land eine bereits existierende Gleichstromleitung durch die Straße von Gibraltar besitzt, die als Teststrecke für die interkontinentale Einbindung von Solarstrom ins europäische Verbundnetz dienen kann.

Marokko selbst will 9 Mrd. $ investieren, um bis zum Jahr 2020 in fünf Solarkraftwerken 2 GW Energie produzieren zu können. Diese Kraftwerke sollen in den Regionen Ouarzazate, Ain Bni Mathar, Foum Al Oued, Boujdour und Sebkhat Tah errichtet werden, wobei die erste Station voraussichtlich 2015 in Betrieb gehen wird.

Im April 2010 wird Rainer Aringhoff Geschäftsführer der DII. Dieser war bereits für Solar Millennium an der Projektentwicklung der ersten Andasol-Parabolrinnen-Kraftwerke in Südspanien beteiligt und gilt als einer der profundesten Kenner des Marktes solarthermischer Kraftwerke. Als neuer assoziierter Partner schließt sich die 3M Deutschland GmbH mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Minnesota der DII an. In der deutschen Hauptverwaltung der 3M in Neuss wurde 2009 das Know-how für die Solar- und Windindustrie in der Sparte Renewable Energy zusammengefaßt und zugleich ein europäisches Forschungszentrum für Wind-, Sonnen- und Geothermische Energie aufgebaut.

Mit der Umsetzung eines Desertec-ähnlichen Konzeptes beschäftigt man sich auch in Großbritannien. Die Projektgesellschaft Nur Energie Ltd. in London arbeitet seit 2008 an Plänen zum Bau eines solarthermischen Großkraftwerks in Tunesien, dessen Energie über eine Gleichstrom-Hochspannungsleitung durch das Mittelmeer nach Süditalien geleitet werden soll. Im Endstadium ist ein Kraftwerk mit einer installierten Leistung von 2 GW geplant. Hinter Nur Energie steht unter anderem der Cleantech Investment Fonds Hazel Capital in London. Die Investitionssumme wird (extern) auf rund 4 Mrd. € geschätzt.

Das britische Unternehmen gibt im April 2010 bekannt, daß es ein weiteres assoziiertes Mitglied der DII wird. Nur Energie ist an der Entwicklung von zwei solarthermischen Kraftwerken in Griechenland (jeweils rund 50 MW) sowie an einem der größten Projekte auf dem Sektor der Gebäudeintegrierten Photovoltaik (Building Integrated Photovoltaic, BIPV) auf dem Dach des Hafengebäudes von Marseille beteiligt (11,5 MW). Für den Süden Tunesiens plant die Firma einen Solarthermie-Kraftwerkspark mit etwa 2 GW – samt Kabelanbindung durchs Mittelmeer nach Europa.

Mitte des Monats wird im ägyptischen Kuraymat die letzte der 2.000 Parabolspiegel-Kollektoreinheiten der ersten solarthermischen 150 MW Großanlage des Landes fertig montiert und im Solarfeld installiert (s.u. Hybridanlagen). Das Projekt der Firmen Solar Millennium, Ferrostaal AG und Flagsol GmbH ist zwar kein offizieller Teil von Desertec – wird allerdings als eine Art Vorläufer betrachtet. Ans Netz gehen soll die Anlage im Herbst.

Im Mai 2010 meldet die Presse, daß nun auch ein französisches Industriekonsortium eine Wüstensolarstrom-Initiative namens Transgreen gründen will, um unter dem Meer ein Stromnetz zu verlegen, mit dem Solarstrom aus Nordafrika nach Europa gebracht werden kann. Personen aus dem Umfeld der Transgreen-Gründung sprechen allerdings nicht von einer Konkurrenzsituation, man setze statt dessen auf Kooperation. Bestätigt wird dies, als einer der zwei Präsidenten des deutsch-französischen Sachverständigenrates mit besten Beziehungen nach Deutschland Geschäftsführer der Transgreen wird.

Im selben Monat übernimmt Solar Millennium mit 74,9 % der Anteile die unternehmerische Führung der Flagsol GmbH, die restlichen 25,1 % verbleiben im Besitz der Ferrostaal Gruppe. Die unternehmerischen Schwerpunkte sollen in der Technologieentwicklung und -umsetzung solarthermische Kraftwerke mit Parabolrinnen-Solarfeldern liegen.

Das französische Konsortium Transgeen (später: Projekt Medgrid) wird im Juni 2010 gegründet – Mitglieder sind die Electricité de France, Alstom, Nexans und RTE. Auch Siemens, das schon dem Desertec-Konsortium angehört, schließt sich der neuen Initiative an.

(Grafik)

Zeitgleich kritisiert der deutsche EU-Energiekommissar Günther Oettinger Desertec wegen dessen ‚Kolonialstil’. Das Projekt sei den Afrikanern gar nicht vorgestellt worden. Oettinger betrachtet Desertec als Mehrgenerationenprojekt, welches allein schon wegen der Milliarden-Investitionen auf europäischer Ebene entwickelt werden müsse. Bei einem Treffen mit den Energieministern der Maghrebstaaten in Algier gelingt es ihm sicherzustellen, daß diese ihre Strommärkte weiter vereinheitlichen, um eine systematische Lieferung von Solarstrom in die EU zu erleichtern. Brüssel unterstützt diese Sache bereits seit 2007.

Im Juli tritt das Management- und Technologieberatungsunternehmen BearingPoint als weiterer ‚Associated Partner’ der DII bei. Und auch Transgreen hat zwischenzeitlich schon wesentlich mehr Mitglieder, denn mit den neuen Partnern Abengoa, AFD, Areva, Atos Origin, CDC infrastructure, Prysmian, Red Eléctrica de España und Taqa Arabia sind es bereits dreizehn Unternehmen.

In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), mehrere Bundesminister und Konzernchefs beklagt sich Desertec-Chef Paul van Son im August 2010 über zu wenig Unterstützung durch die Bundesregierung. Auch der Nationale Aktionsplan für erneuerbare Energie äußere sich leider eher zurückhaltend zu Desertec - Deutschland drohe daher seine Vorreiterrolle bei dem Projekt zu verlieren. Eine schlechte Nachricht kommt auch aus Algerien, wo man offiziell beschlossen hat, sich nicht an der Desertec-Initiative zu beteiligen.

Im Oktober meldet die Presse, daß die US-Amerikanische Solarturm-Firma BrightSource Energy Inc. und die französische Energiefirma Alstom (Mitglied von Transgeen) eine Partnerschaft gebildet haben, um insbesondere in den Mittelmeerländern und Afrika solarthermische Kraftwerke zu bauen. Alstom hatte erst drei Monate zuvor 55 Mio. $ in BrightSource investiert und war dadurch zu einem der Hauptaktionäre des Unternehmens geworden. Seitens BrightSource handelte es sich dabei um den Teil einer Kapitalerhöhung von insgesamt 176 Mio. $. Zu den Plänen der neuen Partnerschaft gibt es noch keine näheren Angaben.

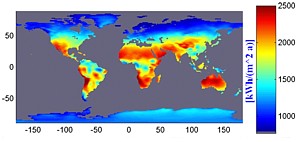

Ende Oktober ist offizieller Projektstart für einen Solar-Atlas des Mittelmeerraums, um Initiativen wie Desertec oder den Solarplan für das Mittelmeer voranzutreiben. Das DLR wird innerhalb von zwei Jahren und gemeinsam mit internationalen Partnern umfangreiches Kartenmaterial erstellen, das verläßlich Auskunft über das jeweilige Potential der Sonnenenergie gibt. Der Atlas wird auf Basis von hochaufgelösten, bis auf 1 km genauen, Satelliten- und Erdbeobachtungsdaten der Solarstrahlungsressourcen im Mittelmeerraum erarbeitet und mit bestehenden Bodenmessungen der Region kombiniert und soll ab 2012 eine wichtige Entscheidungsgrundlage für Investition in Solarkraftwerke bilden. Der Zugriff auf die Daten soll dann über ein interaktives Webportal möglich sein. Das Projekt ist Teil der Internationalen Klimaschutzinitiative (IKI), und das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit fördert die Initiative aufgrund eines Beschlusses des deutschen Bundestages.

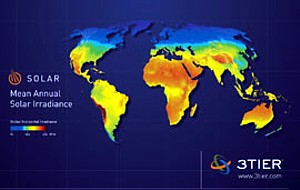

Ich glaube allerdings, daß Deutschland samt seinen ‚internationalen Partnern’ hier einmal mehr zu spät kommt, denn das US-Unternehmen 3Tier aus Seattle hat bereits im Oktober 2008 eine Karte der Sonneneinstrahlung auf der westlichen Hemisphäre freigeschaltet, und das Projekt REmapping the World im März 2010 mit sehr detaillierten Karten der weltweiten Solar-, Wind- und Wasserkraft abgeschlossen.

the World

Bei seinem Besuch in Marokko Mitte November 2010 sagt der deutsche Außenminister dem Land Unterstützungsgelder zur Förderung erneuerbarer Energien in Höhe von 43 Mio. € zu.

Aufgrund der politischen Entwicklungen in den arabischen Ländern ab Anfang 2011 gewinnt das Desertec-Projekt zunehmend an Wichtigkeit.

Nachdem Anfang Februar 2011 ein Presseartikel erscheint, in dem es heißt, daß die Wahrscheinlichkeit wächst, daß im Rahmen der Desertec-Initiative solarthermische Kraftwerke unter anderem in der von dem Königreich Marokko besetzten Westsahara errichtet werden sollen, erklärt die DII, daß sie definitiv kein Kraftwerk in der Westsahara planen oder errichten wird, da bei der Standort-Auswahl auch politische, kulturelle und ökologische Aspekte sorgfältig berücksichtig werden.

Nach der Klage über die zu geringe Unterstützung durch die Bundesregierung, giftet diese zurück: Bundeswirtschaftsminister Brüderle fordert die Mitgliedsunternehmen dazu auf, ihr Engagement mit konkreten Vorschlägen unter Beweis zu stellen. In Bezug auf die aktuell angespannte Lage in vielen nordafrikanischen Ländern geht er davon aus, daß große Gemeinschaftsprojekte wie Desertec den betreffenden Ländern eine langfristige wirtschaftliche Perspektive bieten und stabilisierend wirken können. Immerhin steigt der Energieverbrauch in den Maghreb-Ländern derzeit um gut 5 % pro Jahr (Stromverbrauch um 8 - 9 %) und basiert zu 96 % auf fossilen Energieträgern, vor allem Öl.

itte Februar richtet die Bundesregierung eine deutsch-marokkanische Wirtschaftskommission ein und bringt eine gemeinsame Kooperationserklärung des deutschen Umwelt- und des marokkanischen Energieministeriums auf den Weg, um dem Desertec-Projekt notwendigen politischen Rahmen zu geben. Durch eine umfassende Energiepartnerschaft mit Marokko soll der nordafrikanische Markt für deutsche Unternehmen, auch über die Desertec-Gesellschafter hinaus, geöffnet werden.

Desertec selbst betrachtet den demokratischen Umbruch im Maghreb als Chance, befürchtet jedoch eine kurzfristige, aber vorübergehende Projektverzögerung.

Ebenfalls im Februar tritt das italienische Finanzinstitut UniCredit der Desertec Industrial Initiative bei.

Im März 2011 bestätigt Solar Millennium einen starken Gewinneinbruch, da das 2010er Konzern-Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern bei nur 0,7 Mio. € liegt – im Gegensatz zu 52,3 Mio. € im Vorjahr. Dem Unternehmen zufolge würden die Solarkraftwerks-Projekte in Spanien und den USA jedoch gut vorankommen.

Die Union für das Mittelmeer gibt im März 2011 die vier wichtigsten Ziele des Mediterranean Solar Plan (MSP) bekannt, der zu 20 GW Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2020 führen soll. Da die involvierten Personen vermutlich in ihrem ganzen Leben noch nicht einmal einen einfachen Sonnenkollektor eigenhändig zusammengeschraubt haben, braucht man sich nicht darüber wundern, daß sie kaum über den Rand ihrer Schreibtische hinausblicken können. Und so hören sich die vier Ziele dann auch an:

- 1: Herausfinden, wie marktgerechte Projekte für erneuerbare Energien in großem Umfang geschaffen werden können, um in allen Partnerländern die Energiekosten zu senken und die Effizienz zu steigern.

- 2: Anstelle einer ‚road map’ für den Frieden, solle eine für die Solarstromerzeugung erstellt werden, d.h. ein Solarplan der kurz-, mittel- und langfristig notwendigen Schritte zur Erreichung der Ziele im Energiebereich.

- 3. Es soll eine Plattform geschaffen werden, auf der die Vertreter der Mitgliedsstaaten - von denen viele bereits eigenen Ambitionen im Bereich der Erneuerbaren Energien folgen - ein Forum finden, um sich zu treffen und Ideen auszutauschen.

- 4. Schließlich soll der Solarplan als Schnittstelle und Drehscheibe für Projekte und Initiativen auf nationaler und regionaler Ebene dienen.

Ich glaube, von derartig weltfremden Theoretikern

– wir haben schließlich bereits das Jahr 2011, und

alle vier genannten Ziele sind schon mehrfach aufgestellt und erreicht

worden (!) - braucht Desertec nicht viel zu befürchten.

Im Juni, und in Anwesenheit von König Mohammed VI, unterzeichnet die DII mit der marokkanischen Agentur für Solare Energiesysteme (Masen) einen Kooperationsvertrag, um den Export der riesigen erneuerbaren Energiereserven Marokkos nach Europa zu unterstützen. Möglicherweise ist dies der erste Schritt, um die Initiative mit dem bislang separaten Energieplan des Landes zu vereinen. Die königliche Familie kann auf das DII-Projekt direkt Einfluß nehmen, da sie die Mehrheit an der Nareva Holding hält, dem marokkanischen Desertec-Mitglied.

Im Juli 2011 tritt als erste staatliche Universität in Deutschland die TU Dresden dem Desertec-Universitätsnetzwerk (Desertec University Network, DUN) bei, das neben der gemeinnützigen Desertec Stiftung und dem Industriekonsortium DII den dritten Eckstein des Großprojektes bildet. Das 2010 in Tunesien gegründete und von Mouldi Miled geleitete DUN soll Detailfragen des Wüstenstromprojektes aus transdisziplinärer und interkultureller Sicht wissenschaftlich erforschen, ihm gehören zu diesem Zeitpunkt bereits 21 führende Universitäten und Forschungseinrichtungen aus zehn Mittelmeer-Anrainerstaaten an. Zu den Gründungsmitgliedern zählen die Universitäten von Kairo in Ägypten, Amman in Jordanien, die Université des Sciences et de la Technologie d'Oran im Norden Algeriens, die Al-Fateh-Universität in Tripolis, Libyen, die Ecole Nationale d'Ingenieurs in Tunesiens Hauptstadt Tunis sowie mehrere Einrichtungen in Marokko, darunter die Ecole Nationale Supérieure d'Electricité in Casablanca. Für Deutschland nimmt die Bremer Jacobs University teil. Das Projekt soll die lange vernachlässigte Zusammenarbeit zwischen Afrika, dem Nahen Osten und Europa stärken.

Für Hans Müller-Steinhagen, Rektor der TU Dresden und nun auch Vorsitzender des Beirates der DII wird, gilt Desertec als das bisher wichtigste Projekt für eine nachhaltige Energieversorgung der Menschheit, sodaß er es mit dem NASA Programm zur Mondlandung vergleicht.

Ebenfalls im Juli verkündet der algerische Minister für Energie und Minen vor dem nationalen Volkskongreß des Landes, daß man sich bald mit Vertretern von Desertec treffen würde, um die Implementierung von Solarprojekten in Algerien zu diskutieren. Inzwischen will auch Spanien seine diesbezügliche Kooperation mit Algerien intensivieren, wo der spanische Solarhersteller Abengoa zu diesem Zeitpunkt sein erstes 150 MW Gas/Solar-Hybridkraftwerk in Algerien ans Netz bringt, das den Start des algerischen Programms für erneuerbare Energien markiert. In Marokko hatte Abengoa bereits am 13. März ein 470 MW Hybridkraftwerk in Betrieb genommen (s.d.).

Im August 2011 wird es eng für Solar Millenium, denn nach dem – noch immer nicht ausgestandenen – Zoff mit Claassen gerät der Gründer des Unternehmens und Mitglied des Aufsichtsrats Hannes Kuhn selbst ins Visier der Börsenaufsicht BaFin, wegen dem Verdacht auf Insiderhandel. Kuhn soll ein Paket von 150.000 Aktien gekauft haben, nur wenige Wochen bevor die Verpflichtung von Claassen die Aktie um bis zu 50 % nach oben schießen ließ. Der Aufsichtsrat hatte zuvor mehrmals mit Claassen verhandelt und von dem bevorstehenden Deal gewußt. Auf einer Aktionärsversammlung im Mai hatte Kuhn erklärt, er habe das Paket gekauft, um es später privat an Claassen weiterzuverkaufen. Worauf dieser über seine Anwälte erklären läßt, daß er mit Solar Millennium nie einen Dienstvertrag abgeschlossen hätte, wenn er von dem Aktienkauf gewußt hätte. Was die Sache in meinen Augen nur noch verdächtiger macht, da Claassen damals als Teil seiner Vergütung ein umfangreiches Aktienpaket gefordert hatte.

Auch das neue Geschäftsmodell von Solar Millennium stößt bei Investoren auf wenig Gegenliebe, und nach einer radikalen Kehrtwende des Unternehmens bei den Projekten in den USA – statt wie bislang auf Solarthermie, will das Unternehmen aufgrund besserer Marktbedingungen für PV-Strom nun auf Photovoltaikmodule setzen – gehen die Aktien auf Talfahrt und verlieren fast 60 % ihres Wertes. Zudem rutscht das Unternehmen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres tief in die roten Zahlen, und der Nettoverlust steigt um 42 % auf 40,7 Mio. €.

Die Gesellschafter der DII sind inzwischen: ABB, Abengoa Solar, Cévital, Desertec Foundation, Deutsche Bank, Enel Green Power, E.ON, Flagsol, HSH Nordbank, Munich Re, M+W Group, Nareva Holding, Red Eléctrica de España, RWE, Saint-Gobain Solar, Schott Solar, Siemens, TERNA (Italien) und Unicredit.

Die assoziierten Partner der DII sind: 3M, AGC, Audi, BASF, BearingPoint, Bilfinger Berger, Bosch Rexroth, Commerzbank, Concentrix Solar, Conergy, Deloitte, Dow Corning, Evonik Industries, FCC Energía, First Solar, FLABEG, Fraunhofer Gesellschaft, GL Garrad Hassan, HSBC, IBM, ILF Consulting Engineers, Italgen, Intesa Sanpaolo, Kaefer, Lahmeyer International, Maurisolaire, Max-Planck-Gesellschaft, Morgan Stanley, Nur Energie, OMV, Schoeller Renewables, Schäffler Gruppe, SMA Solar Technology, Terna Energy (Griechenland), TÜV SÜD (Stand: August 2011).

Weitere

Projekte

Neben Desertec gibt es noch diverse andere Vorschläge

für ähnlich ambitionierte Projekte. Ein offener Wettbewerb zwischen

den verschiedenen Technologielinien ist aber gut für die Sache und

wird die Angelegenheit nur beschleunigen, denke ich.

Recht groß angelegt ist das Sahara Forest Project (SFP), das 2008 von Charlie Paton (Seawater Greenhouse Ltd.), Michael Pawlyn (Exploration Architecture) und Bill Watts (Max Fordham & Partners) erdacht wird – als möglicher Weg, um Wüsten mittels Meerwasser-Gewächshäusern und Solarkraftwerken großflächig zur Lebensmittelproduktion zu nutzen. Die Energie für die Pumpen der Gewächshäuser sollen Solarturmkraftwerke liefern, deren Abwärme außerdem genutzt wird, um den Verdampfungsprozeß des Meerwassers zu unterstützen. ht0520

(Grafik)

Paton, Erfinder dieser Gewächshausvariante, schätzt die Kosten einer solchen Anlage für einen 20 Hektar großen Gewächshauskomplex im Verbund mit einem 10 MW Solarkraftwerk auf 80 Mio. €, wobei eine solche Anlage deutlich mehr Strom und Trinkwasser erzeugen soll, als sie selbst benötigt. Der Überschüß soll verwendet werden, um Obstbaum- sowie Jatrophra-Pflanzungen zu bewässern, aus denen Bio-Treibstoff gewonnen werden kann.

Über die Meerwasser-Gewächshäuser selbst, Kerntechnologie der Firma Seawater Greenhouse, berichte ich ausführlicher in dem entsprechenden Teil des Kapitels über solare Niedertemperatursysteme: Es handelt sich um Gewächshäuser, deren Wasserbedarf mit Meerwasser gedeckt werden kann, da sie eigene Entsalzungsanlagen enthalten. Die Technologie wird seit 1991 von dem britischen Unternehmen entwickelt und gilt seit Ende der 1990er Jahre als marktreif.

Das SFP-Team geht von Synergien beim Zusammenspiel der beiden innovativen Technologien aus, die ihnen beiden zu einer jeweils effizienteren Funktion verhilft:

- 1. Die Solarkraftwerke benötigen Süßwasser zur Reinigung der Spiegel und zur Erzeugung von Dampf für die Turbinen. Dieses Wasser können die Gewächshäuser bereitstellen.

- 2. Die Gewächshaus-Verdampfer bilden sehr effiziente Staubfallen (wie natürlich wachsende Pflanzen), was den Solarkraftwerken zugute kommt, da die Spiegel sauber bleiben und damit effizienter arbeiten.

- 3. In den solarthermischen Kraftwerken wird nur etwa 25 % der gesammelten Sonnenenergie in Strom umgewandelt. In Verbindung mit Meerwasser können weitere 50 %, die sonst als Wärme an die Umgebung abgegeben werden, zur Entsalzung genutzt werden.

in Jordanien

(Grafik)

Im Dezember 2009 präsentieren die Initiatoren gemeinsam mit der Bellona Foundation, einer internationalen Umweltschutzorganisation mit Sitz in Norwegen, ihre Vorschläge bei der UN-Klimakonferenz in Kopenhagen (COP15). Das positive Feedback führt zu weiteren Präsentationen, darunter eine in Oslo im Juni 2010, bei der auch König Abdullah II von Jordanien anwesend ist. Dieser ist von dem Projekt so beeindruckt, daß er das SFP-Team auffordert, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen. Immerhin gilt Jordanien als das weltweit viertärmste Land in Bezug auf die Ressource Wasser.

Anfang 2011 unterzeichnen Norwegen und Jordanien – unter Anwesenheit der Außenminister beider Länder – einen Vertrag, um die Entwicklung eines Pilotprojekts auf einem Küstengebiet in Jordanien zu ermöglichen, bei dem Gemüse angebaut und CO2 absorbierende Algen gezüchtet werden sollen. Das gewählte Testgebiet ist ein 200.000 m2 großes Landstück in Aqaba, der Küstenstadt im Süden von Jordanien. Die Vereinbarung umfaßt zusätzliche 2 Mio. m2 für eine spätere Expansion. Zu den Vertragspartnern gehören die Aqaba Special Economic Zone Authority (ASEZA) sowie die o.g. Bellona-Stiftung.

Das Projekt, bei dem statt einem Solarturm flache Fresnel-Konzentratoren eingesetzt werden sollen, sieht drei Entwicklungsstufen vor: Im Laufe des Jahres 2011 werden vertiefende Studien durchgeführt (mit 600.000 $ von Norwegen gefördert), 2012 soll mit dem Bau eines Test- und Demonstrations-Zentrums samt einem Salzwasserkanal vom Roten Meer her begonnen werden, gefolgt von der Umsetzung in kommerziellem Maßstab ab dem Jahr 2015.

Ein weiterer Vorschlag kommt von dem PV-Paneele-Hersteller First Solar in Tempe, Arizone. Karim Asali, Leiter der Abteilung Naher Osten und Afrika, betont in einem Blog der New York Times im Februar 2009, daß alleine nur seine Firma in der Lage sei, im Laufe nur eines Jahres eine Photovoltaik-Großanlage mit einer Leistung von 1 GW zu errichten. Asali, der auch im Namen der European Photovoltaic Industry Association mit Sitz in Brüssel spricht, bestätigt, daß es technisch ohne weiteres machbar sei, in Nord-Afrika bis 2020 insgesamt 20 GW photovoltaischen Solarstrom zu erzeugen.

Zu den Projekten der Shimizu Corp., die um 2009 unter dem Label Shimizu’s Dream veröffentlicht werden (darunter ein PV-Gürtel um den Mond namens Luna-Ring, sowie schwimmende Green-Float Solarinsel-Städte), gehört auch der Desert Aqua-Net Plan, bei dem in den Wüsten mittels Kanalnetzen neue Meerwasser-Seen mit künstlichen, bewohnbaren Inseln geschaffen werden sollen.

(Grafik)

Von den 30 km durchmessenden und 20 bis 30 m tiefen Seen wird erwartet, daß sie die extremen Temperaturen reduzieren und die Luftfeuchtigkeit steigern, um auf den künstlichen Inseln sowie in den Bereichen rund um die Seen ein angenehmes Wohnklima zu schaffen. Die 50 m breiten und 10 m tiefen Kanäle sollen genutzt werden, um Menschen und Güter zu transportieren und die rund 150 km auseinander liegenden Seen miteinander und mit dem Meer zu verbinden. Das Meerwasser in die Seen erlaubt Meeresressourcen zu kultivieren und zu nutzen, einschließlich Fischen und Biomasse-Materialien.

Die künstlichen Inseln sind als High-Tech-Oasen gedacht, in denen Technik und Natur harmonisch miteinander verbunden sind. Ihren Energiebedarf decken die Städte mittels Photovoltaik-Anlagen, welche das reichliche Sonnenlicht nutzen, oder durch die Errichtung von Energie-Empfangsanlagen für Solar-Satelliten in leeren Wüstenabschnitten.

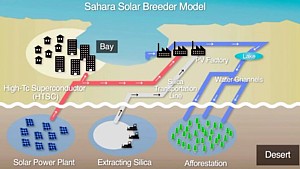

Forscher der Universität Tokio um Hideomi Koinuma wiederum sind die Initiatoren des Sahara Solar Breeder Projekts, die Ende 2010 in den Fachblogs beschrieben wird. Die japanisch-algerische Initiative hat das Ziel, bis zum Jahr 2050 einen Anteil von 50 % des globalen Stromverbrauchs durch Sonne und Sand zu produzieren – und durch ein supraleitendes ‚Supergrid’.

(Grafik)

Im Rahmen des Projekts, das schon in diesem Jahr starten soll, werden rund um die Wüsten dieser Welt Fertigungsstätten gebaut, um aus Sand Kieselsäure (eine Sauerstoffsäure des Siliziums) zu extrahieren und daraus Solarzellen herzustellen. Aus diesen werden dann riesige Solaranlagen in der Wüste errichtet. Die grundlegende Idee dabei ist, daß die Energie, welche die erste Welle von Anlagen erzeugt, dazu verwendet wird, um in einem sich selbst reproduzierenden System weitere Silizium-Fertigungs- und Solaranlagen zu bauen usw. Daß dies machbar ist, weiß man spätestens seit 1977, als J. Lindmayer auf der PV-Solarenergie Konferenz in Luxemburg seinen Vortrag The solar breeder hielt.

Unter der Schirmherrschaft des International Research Project on Global Issues (s.u. SATREPS) wird die offiziell Sahara Solar Energy Research Center (SSERC) genannte Initiative vom japanischen Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie sowie der Japan International Cooperation Agency (JICA) fünf Jahre lang mit jährlich 1,2 Mio. $ gefördert.

Da dem Team aus Wissenschaftlern verschiedener Universitäten (die Universität Tokio, das National Institute for Material Science, die Universität Hirosaki, das Tokyo Institute of Technology, die Chubu University, das National Institute of Informatics und die Université des Sciences et de la Technologie d’Oran in Algerien) klar ist, daß diese Summe nicht annähernd ausreicht, um das Projekt zu verwirklichen, werden für diese erste Fünf-Jahres-Phase zwei Ziele gesetzt. Zum einen, die Möglichkeit der Herstellung von qualitativ hochwertigen Silizium aus Wüstensand, und zum anderen, den Aufbau eines Hochtemperatur-Supraleiter Langstrecken-Gleichstrom-Netzes zu demonstrieren.

Ende August 2011 findet im japanischen Nagoya das erste Asiatisch-Arabische Forum für nachhaltige Energie statt, bei dem das Sahara Solar Breeder Projekt samt Supraleitung wichtigstes Thema ist.

Fachleute gehen zu diesem Zeitpunkt davon aus, daß es noch mindestens 20 Jahre dauern wird, bis verlustfreie Hochtemperatur-Supraleiter für die Stromübertragung wirtschaftlich werden. Sofort einsetzbar sind dagegen Gleichstrom-Hochspannungsleitungen, die wesentlich geringere Leistungsverluste aufweisen als die bekannten Überlandleitungen. Es gibt auch schon genügend erfolgreiche Umsetzungen dieser Technologie. Zwischen den indischen Bundesstaaten Orissa und Karnataka fließen etwa 2 GW über eine 1.450 km lange Stromleitung, wobei sich der Verlust pro 1.000 km auf 1 – 3 % beläuft. Weitere Gleichstromkabel über mittlere Entfernungen liegen zwischen Dänemark und Schweden (Konti-Skan) und zwischen Norwegen und Dänemark (Cross-Skagerrak). 2009 baut der an dem Projekt mitbeteiligte Siemens-Konzern eine 890 km lange Gleichstromleitung in China, die von Anshun in der Provinz Guizhou bis zur Küstenprovinz Guangdong geht. Eine weitere Direktverbindung, die im Bau ist, ist das 260 km lange BritNed zwischen Großbritannien und den Niederlanden.

(Grafik)

Ebenso gibt es noch mehrere andere Projekte für internationale Verbundnetze. Das Projekt ‚Synthesis’ zum Beispiel betrifft ein internationales Verbundnetz von Gleichstrom-Hochspannungsleitungen, mit denen die verschiedenen Zentren der Energiegewinnung in den Wüsten rund um die Erde miteinander verbunden werden können. Dadurch wird der wichtigste Nachteil aufgehoben, den die Gewinnung von Energie aus Sonnenlicht hat, daß die Sonne nämlich immer nur eine Seite der Erde bescheint.

Im November 2007 berichtet die britische Zeitung The Independent über das Projekt eines etwa 8.000 km langen Stromleitungsnetzes, das von Sibirien bis nach Marokko, und von Ägypten bis Island reicht. Als Hauptarterien dieses Supernetzes sollen Gleichstrom-Hochspannungsleitungen (HVDC) fungieren, die drei Mal so effizient sein sollen wie die üblicherweise verwendeten Wechselstromleitungen und ab Entfernungen über 80 km auch deutlich Kosten sparen. Ein derartiges Supernetz macht Investitionen von rund 60 Mrd. € erforderlich. Als treibende Kraft hinter dieser Verbund-Idee gilt seit mehreren Jahren der o.g. Gregor Czisch.

Auch Erfahrungswerte gibt es schon, denn die Technologie ist bereits in Italien landesweit implementiert, und ein weiteres Hochspannung-Gleichstrom-Übertragungskabel (HGÜ) ist in der Ostsee zwischen Schweden und Deutschland installiert. Die bereits 1945 (!) erfundene Technologie hat allerdings auch einige Nachteile: Ihre hohe Anfälligkeit gegen Verschmutzung und Feuchtigkeit sowie ihre schwache Eignung für Überlasten und Abzweigungen.

Ebenfalls im November 2007 gibt das algerische Unternehmen New Energy Algeria (NEAL) bekannt, eine 3.000 km lange Stromtrasse von der Stadt Adrar am Rande der Sahara bis nach Aachen legen zu wollen. Das Projekt firmiert unter dem Titel Clean Power From The Desert und soll durch das Mittelmeer über die Insel Sardinien und anschließend Italien sowie die Schweiz bis nach Deutschland verlaufen. Beteiligt ist auch der staatliche algerische Energiekonzern Sonatrach, der sich bereits 45 % von NEAL gesichert hat. Weitere Mitbesitzer sind das Gas-Unternehmen Sonelgaz (ebenfalls 45 %) sowie die private Energie- und Landwirtschaftsfirma Semouleries Industrielles de la Mitidja (10 %).

Jos Meeuwsen von der TU Eindhoven ergänzt diese Pläne bereits im Oktober 2007 mit seiner Aussage, daß das Stromnetz der Zukunft ähnlich strukturiert sein müsse wie heute das Internet. Jeder sollte in der Lage sein, ‚Strompakete’ ins Stromnetz ‚herunter- oder hochzuladen’. Das Netz wird vor allem vom jeweiligen Energiemix abhängig sein, aber neue Techniken müssen dafür sorgen, daß der ‚Zwei-Wege-Verkehr’ möglich ist und das dann dezentralisierte Netz trotzdem stabil bleibt. Aus diesem Grund müssen Energietechnik, Informationstechnik und Stromelektronik so integriert werden, daß das entstehende Stromnetz weitgehend dem Internet gleicht.

Meeuwsen stellt drei Szenarios für die Stromnetze der Zukunft vor, die sich vor allem im Hinblick auf die Größe der Stromerzeugungsanlagen unterscheiden. Das Szenario ‚Supernetzwerke’ sieht große Anlagen mit Hochspannungsnetzen vor, die zum Großteil aus erneuerbaren Energien (Biomasse, Windanlagen) gespeist werden. Das Szenario ‚Hybride Netzwerke’ geht ebenfalls von großen Anlagen aus (vor allem Biomasse und Windparks), wobei aber gleichzeitig auch zahlreiche kleine Anlagen in Dörfern und Städten (Biomasse, Wind, Solarenergie) Strom einspeisen. Im ‚lokalen’ Szenario überwiegen schließlich die kleinen Anlagen bis hin zu ‚Mikrogeneratoren’, auch wenn vor allem die Industrie weiterhin Strom von großen Anlagen beziehen wird.

Im Dezember 2010 rufen Vertreter der acht EU-Nordseeanrainerstaaten und Irlands mit einer politischen Erklärung eine Nordsee-Offshore-Initiative ins Leben. Unter dem Projektnamen North Seas Countries’ Offshore Grid Initiative geht es um die Planung und den Bau eines Hochspannungsgleichstrom-Verbundnetzes in der Nordsee, das auch als Netzanbindung für Offshore-Anlagen gedacht ist. Prototyp dafür ist die 580 km lange 450 kV NorNed Gleichstromtrasse zwischen Feda in Norwegen und Eemshaven in den Niederlanden, die seit ihrer Inbetriebnahme Mitte 2008 den Austausch und die Pufferung niederländischen Windstroms in norwegischen Pumpspeicherbecken – und im Gegenzug die Lieferung von Wasserkraft aus Skandinavien nach Süden möglich macht.

(Grafik)

Geboren wurde die Idee zu der neuen Initiative im sogenannten Pentalateralen Energieforum, bei dem die BeNeLux-Staaten, Frankreich und Deutschland in Energiefragen zusammenarbeiten. Ziele der Nordsee-Initiative sind u.a. ein intensiverer Informationsaustausch über die Offshore-Ausbauziele Teilnehmerstaaten, eine koordinierte Weiterentwicklung der Strominfrastruktur sowie die Schaffung eines reibungsarmen politischen und regulatorischen Rahmens für die Offshore-Projekte der Nordseeanrainer. Für Ende des Jahres 2010 ist die Unterzeichnung eines Memorandum of Understanding geplant, in dem das weitere Vorgehen festgelegt werden soll. Mehr darüber dann im Kapitel zur Offshore-Windkraft (s.d.).

Die Wissenschaftler Ken Zweibel, James Mason und Vasilis Fthenakis legen im März 2008 ein umfassendes Konzept vor, um die Abhängigkeit der USA von fossilen Energien zu reduzieren – und zwar mittels Solarenergie. Das Land besitzt schließlich allein im Südwesten eine Fläche von mindestens 650.000 km2, die für die Aufstellung von Solarkraftwerken geeignet ist.

Mit dem nun vorgestellten Grand Solar Plan (auch Great Solar Plan genannt) soll im Jahr 2050 rund 70 % des Strombedarfs und 35 % des Gesamtenergiebedarfs der USA, einschließlich Transport- und Verkehrswesen, aus Solarenergie erzeugt werden. Hierfür sollen große Landflächen mit PV- und thermischen Parabolrinnen-Anlagen bedeckt sowie entsprechende Gleichstrom-Trassen errichtet werden. Dafür müßten in den kommenden 40 Jahren allerdings insgesamt 420 Mrd. $ investiert werden.

Zur Realisierung scheint den Initiatoren ein Zwei-Phasen-Vorgehen sinnvoll: In der ersten Phase (bis 2020) sollen Solaranlagen zu preisgünstigen Massenerzeugnissen werden, während gleichzeitig PV- und Parabolrinnen-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von rund 84 GW installiert werden und das Gleichstromnetz entlang der amerikanischen Interstate-Autobahnen ausgebaut wird. Als Abend- und Nachtreserve soll Energie in Druckluftspeichern gelagert werden.

Um die Vorgaben für 2050 zu erreichen, werden rund 120.000 km2 Fläche für die Installation von PV- Kraftwerken (rund 80.000 km2 mit insgesamt 3.000 GW Leistung) und Parabolrinnen-Kraftwerken benötigt, die etwa ein Fünftel der benötigten Solarenergie liefern. Werden auch Wind, Biomasse und Geothermie genutzt, könnten die Erneuerbaren Energien im Jahr 2100 sogar 100 % des US-Strombedarfs und 90 % des Gesamtenergiebedarfs decken. Dies soll im einzelnen wie folgt aussehen: 2,9 Terawatt (TW) aus PV-Kraftwerken würden direkt in die Netze eingespeist, weitere 7,5 TW in Druckluftspeicher geleitet werden. Hinzu kämen 2,3 TW aus Parabolrinnen-Kraftwerken sowie 1,3 TW aus verteilten PV-Anlagen. Ergänzt würde die Versorgung durch 1 TW aus Windfarmen und 0,2 TW aus geothermischen Kraftwerken. Die Produktion von Biotreibstoff wird mit 0,25 TW angesetzt.

Interessanterweise benennen die Wissenschaftler auch das größte Hindernis für die Umstellung der US-Energieversorgung auf Erneuerbare Energien: der Mangel an öffentlichem Bewußtsein. Ihre Lösung: Menschen mit Weitblick sollen versuchen, die Bürger der USA ebenso wie führende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft für das fast unglaubliche Potential der Solarenergie zu begeistern.

Was man selbstverständlich wunderbar pauschalisieren kann – denn in vielen anderen Ländern sieht es auch nicht besser aus. Und: Dies ist genau das, was das Buch der Synergie erreichen will.

Ein weiteres Projekt, das eine eigene Darstellung verdient, ist Masdar - als Vision, als Initiative und als Umsetzung in Form einer ganzen Stadt mit ausgesprochen hohen Ambitionen.

Weiter mit der Masdar-Initiative...