Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

Elektro- und Solarschiffe (X)

2015

Die Jahresübersicht 2015 beginnt mit der Savannah,

die als „erste Hybrid-Superyacht der Welt“ bezeichnet wird.

Das Ende Januar vom Stapel gelaufene Schiff der holländischen Werft Feadship De Voogt Naval Architects war im Laufe von drei Jahren mit einem Aufbau aus Glas, polierten Edelstahlstreifen, Aluminiumstützen und Teakholz ausgestattet worden. Die 83,5 m lange Yacht bietet Platz für den Eigner und zehn Gäste, die von 22 - 26 Besatzungsmitgliedern versorgt werden. Das Schiff steht nun für gelegentliche Charter zur Verfügung.

Die wirkliche Premiere und Grund für ihre Erwähnung ist jedoch der umweltfreundliche Antrieb, denn die Savannah wird von einem 4-Takt-Motor angetrieben, der 1.800 kW in drei Generatoren pumpt, die wiederum Lithium-Ionen-Batterien für den Betrieb der elektrisch betriebenen Schrauben aufladen. Diese bestehen aus einer einzigen zentralen Propellergondel und einem im Windschatten angeordneten Inline-Azimutstrahlruder.

Diese Anordnung, die laut Feadship noch nie zuvor in einer Yacht installiert wurde, ermöglicht ruhiges Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten im vollelektrischen Batteriebetrieb und zusätzliche Geschwindigkeit bei Fahrt im Diesel-Elektrobetrieb mit geringerer Belastung der Motoren. Damit verbunden ist eine Treibstoffersparnis von 30 %.

Ebenfalls im Januar 2015 wird auf der Boot Düsseldorf mit dem Prototyp des Lampuga-Boards „das schnellste Elektro-Surfboard der Welt“ vorgestellt, das eine Geschwindigkeit von bis zu 55 km/h erreicht. Das Modell Lampuga Boost GTA soll sogar 61 km/h schaffen.

Das leichte Gerät der Lampuga GmbH aus Rastatt besteht aus einer Kohlefaser-/Verbundkonstruktion und nutzt das E-Surfboard-Format eines Elektroantriebs, der am Heck einen wasserspeienden Schub ausstößt. Der 15 PS Antrieb wird von einem Lithium-Ionen-Akku angetrieben, der eine Laufzeit von 20 - 35 Minuten und eine Reichweite von bis zu 20 km bietet.

Das Board, das über einen fest verdrahteten Drehgashebel gesteuert wird, ist 2,6 m lang und wiegt 39 kg. Der Motor ist in die Struktur des Boards integriert und muß nicht gewartet werden. Der Preis von 12.940 € für die Standardversion, bzw. 15.400 € für eine schickere Ausführung aus Carbon, wird allerdings als exorbitant bezeichnet, auch wenn darin Ladegerät, Tragetasche, Zubehörtasche und ein Wartungskit enthalten sind.

Im Juli 2016 folgt mit dem Lampuga Air ein aufblasbares Surfbrett mit Jet-Antrieb, das sich klein verpacken und mit 47 km/h fahren läßt. Das modulare Design ermöglicht es, den elektrischen Antrieb mit Motor, Akku und anderen Komponenten als eigenes Modul namens Jet Drive Box zwischen vier verschiedenen Rumpfformen auszutauschen - von einem kurzen Board mit Liegefläche namens Buddy bis hin zu dem extra großen Shuttle mit 2 m Länge. Zusätzlich hat Lampuga das 2,8 m lange Modell Rescue für Rettungsschwimmer entwickelt.

mit Jet Drive Box

Das Air läßt sich dadurch in ein zweiteiliges Paket verpacken, das leicht in einen Kofferraum paßt und keinen Dachgepäckträger oder Anhänger benötigt. Der Jet-Antrieb des 32 kg schweren Surfbretts hat einen 15 PS Motor und eine Fahrzeit von 40 Minuten. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 47 km/h angegeben. Das Air kostet 9.900 €, das Rescue-Modell hat denselben Preis, und die drei Freizeitrümpfe liegen ohne Jet-Antrieb zwischen 750 € für das Buddy und 1.950 € für das Shuttle.

Interessant ist, daß als Hersteller der Marke Lampuga nun die 2011 gegründete Hamburger Firma Sashay GmbH genannt wird, welche den Namen Lampuga und die Lizenzrechte erworben hatte - aber bereits im Juni 2017 in Liquidation geht. Und nachdem im Februar 2018 noch das 2,56 m lange und 0,80 m breite Kohlefaser-Modell Boost auf den Markt gekommen ist, das mit einem 10 kW Elektromotor eine Höchstgeschwindigkeit von 58 km/h erreicht und 19.990 € kostet, stellt im Jahr 2025 auch die ursprüngliche Lampuga GmbH ihren Betrieb ein.

Im Februar 2015 nimmt

auf dem größten Gletschersee Spaniens, dem Lago de Sanabria in Zamora,

der „weltweit erste ausschließlich

mit Wind- und Solarenergie betriebene Katamaran“ seinen Betrieb

auf. Der mit modernster Technologie ausgestattete Helios-Sanabria (o.

Helios Cousteau) ist ein Projekt der Internationalen

Biologischen Station (EBI) und gehört zum Europäischen

Netz der Beobachtungsstellen für die aquatische Biodiversität.

Die Arbeit daran hatte 2009 begonnen, und nach einigen Jahren und über 1 Mio. € ist das Ergebnis ein 20 m langes und 6 m breites Boot mit einer Kapazität für 80 Personen, das eine Geschwindigkeit von 10 Knoten erreicht und eine Reichweite von 24 Stunden hat. Die Stromversorgung übernehmen vier Kleinst-Windräder, 20 grüne, halbtransparente PV-Module mit kristallinen Silizium-Solarzellen der Firma Onyx Solar, die nahtlos in die Struktur des Katamarans integriert sind, sowie einige Lithiumbatterien. Nähere technische Details sind aber nicht zu finden.

Das Boot wird für nun didaktische und touristische Fahrten eingesetzt, um Nachhaltigkeit und Umweltbewußtsein zu fördern, und bietet die Möglichkeit, den 3,48 km2 großen See völlig geräuschlos zu umrunden - die Motoren befinden sich in einer Isolierkammer - und an bestimmten Stellen auszusteigen, ohne andere Infrastrukturen nutzen zu müssen. Es verfügt über einen Aufzug im Heckbereich, um das Tauchen in das 51 m tiefe Wasser und den Zugang für Personen mit eingeschränkter Mobilität zu erleichtern. Zudem gibt es große Bildschirme, auf denen die Besucher die mit hochauflösenden Kameras ausgestatteten Taucher begleiten können, sowie ein kleines Labor, in dem Proben des abgelagerten Schlicks analysiert werden.

Ebenfalls im Februar 2015 starten die Partner des

EU-Projekts MUNIN (Maritime Unmanned Navigation through

Intelligence in Networks) einen Test in Norwegen, der letztlich zu

einer unbemannten Navigation auf dem Meer mit Hilfe von intelligenten

Datennetzwerken führen soll. Die Ergebnisse von MUNIN sollen zur Nachhaltigkeit

der europäischen Schiffahrt beitragen, sowohl in finanzieller und

ökologischer als auch in sozialer Hinsicht.

Beteiligt sind an dem im September 2012 begonnenen Projekt acht Institutionen aus fünf Ländern, darunter aus Deutschland das Fraunhofer-Center für Maritime Logistik und Dienstleistungen (CML), das die Leitung hat, die Fachhochschule Wismar sowie die Firma MarineSoft; aus Norwegen das Forschungsunternehmen MARINTEK und die aptomar AS; aus Schweden die Chalmers University; aus Island die Marorka ehf und aus Irland das University College Cork.

Die Aufgaben liegen in der theoretischen Analyse des Themas ,Autonome Seeschiffahrt’ und der Entwicklung praktischer Lösungsansätze, die gemeinsam die Umsetzung eines autonom fahrenden Schiffes möglich machen sollen. Insgesamt liegt der Schwerpunkt in der Entwicklung eines Massengutfrachters mit autonomen Entscheidungssystemen an Bord, die jedoch von landbasierten Kontrollstationen aus fernüberwacht werden.

Nach dem Test der Interaktion zwischen bemannten und unbemannten Schiffen, bei dem auf einem engen Seegebiet 40 Frachtschiffe fahren und mittendrin ein Schiff ohne Besatzung unterwegs ist, wird MUNIN Ende August 2015 abgeschlossen. Ein bescheidenes Video mit dem Titel ,MUNIN In situ test’ (04:21) wird erst im November 2024 hochgeladen - im Laufe eines ganzen Jahres aber nur 30 Mal abgerufen. Einen ähnlich minimalistischen Effekt scheint auch das Projekt selbst gehabt zu haben. Wohlgemerkt: Dessen Gesamtbudget lag bei über 3,8 Mio. €, wobei der Finanzierungsanteil durch die EU 2,9 Mio. € betrug.

Auch eine neue, unbemannte amphibische Drohne erscheint im Februar 2015 erstmals in den Blogs. Die stabilisierte Kugel kann flußaufwärts schwimmen oder bergauf rollen und ist in der Lage, schwieriges Gelände zu Lande und zu Wasser zu bewältigen, darunter auch Sand, Schnee und schräge Oberflächen. Das Highly Adaptive Robotic Vehicle (HARV) wurde ursprünglich um 2009 im Rahmen eines Projekts der schwedischen Raumfahrtbehörde und der Universität Uppsala für eine Weltraummission auf dem Mars konzipiert.

Die 2012 gegründete Firma GuardBot Inc. aus Stamford, Connecticut, entwickelt das HARV in Zusammenarbeit mit dem United States Marine Corps weiter zu einer amphibischen Drohne und besitzt inzwischen eine exklusive Lizenz für die durch mehrere US- und ausländische Patente geschützte Technologie. Schöpfer des GuardBot ist Peter Muhlrad, der etwa sieben Jahre für die Entwicklung brauchte. Jetzt, nachdem er fertig ist, kann der Roboter in verschiedenen Größen produziert werden, von 10 cm bis hin zu einem Modell mit einem Durchmesser von 3 m (andere Quellen: 3,5 m), das bis zu 100.000 $ kosten soll.

Mit Hilfe der Neun-Achsen-Stabilisierung und eines Pendelantriebssystems bewegt sich der Roboterball durch Hin- und Herverlagerung des Schwerpunkts und einer Vielzahl von Lenk-Algorithmen vorwärts. Und dank seiner 360°-Fähigkeiten kann er sich buchstäblich auf der Stelle drehen und wenden. Das kugelförmige Design ermöglicht eine reibungsarme und nahezu geräuschlose Bewegung.

Die installierte Batterie kann im Stillstand 45 Stunden lang halten bzw. das Antriebssystem mit einer Ladung bis zu 25 Stunden lang versorgen. Dabei erreicht der GuardBot zu Lande eine Geschwindigkeit von bis zu 14,4 km/h und im Wasser 4,9 km/h. Das derzeitige Design verfügt über zwei Ladebuchten und soll für militärische, innere Sicherheit und kommerzielle Anwendungen eingesetzt werden. Hierfür ist der Roboter mit zwei Kameras, Mikrofonen und GPS ausgestattet und wird über Satellit ferngesteuert.

In den Berichten wird von einer Präsentation auf der Navy-Basis Quantico in Virginia im Jahr 2012 sowie von einem Test im Januar 2014 auf der Naval Amphibious Base in Little Creek, Virginia, gesprochen, bei dem sich der GuardBot erfolgreich von einem Marineschiff absetzt und zu ihm zurückkehrt. Im April 2017 wird das auch Spherical Platform for AEODRS Appliance Research (SPAAR) genannte System mit einem Durchmesser von gut 24 cm erfolgreich vor Navy-Offizieren in Indian Head, Maryland, vorgeführt. Allerdings wird im Juni 2018 berichtet, daß sich der GuardBot noch immer in der Entwicklung befindet.

Einen Schritt weiter geht es im Februar 2020, als sich die GuardBot mit dem ebenfalls in Connecticut ansässigen Drohnenunternehmen Aquiline Drones mit dem Ziel zusammenschließt, unbemannte Luftfahrzeuge (UAVs) mit unbemannten Boden- bzw. Wasserfahrzeugen zu koppeln und ihre Fähigkeiten zur Lösung komplexer Probleme zu kombinieren. Im Rahmen der Partnerschaft werden die Luftfahrzeuge von Aquiline über Cloud-basierte Sender mit den GuardBots kommunizieren und so ein nahtloses unbemanntes System bilden, das bei Problemen wie Bränden, Diebstahl, Vandalismus und gewalttätigen Angriffen zusammenarbeitet.

Die erste Charge der GuardBots soll nun ab Mai in der Aquiline-Anlage in Hartford hergestellt werden, was sich aber nicht bestätigen läßt. Später kommt noch ein landgestütztes Modell namens Rollerbot hinzu, doch über reale Verkäufe und Einsätze läßt sich bislang nichts finden.

Monte Carlo Cup 2014

Im Juni 2015 findet in Monaco das zweite internationale Solarbootrennen Solar1 Monte Carlo Cup statt, an dem diesmal 25 Studententeams mit insgesamt fast 300 Teammitgliedern aus einem Dutzend Ländern teilnehmen, darunter die Niederlande, Polen, Italien, die USA, Deutschland, Belgien, die Türkei und Brasilien. Diesmal sind Boote in zwei Kategorien eingeteilt: A-Klasse mit einer maximalen Länge von 6 m und vier Solarmodulen sowie Offene Klasse. Die Gewinner des Vorjahres in den beiden Kategorien behalten ihre Titel.

Die Niederlande haben die meisten Boote im Wettbewerb, von denen eines eine Geschwindigkeit von 42 km/h erreicht, gefolgt von Polen. Nächstes Jahr soll die Veranstaltung noch größer werden, mit mehr internationalen Teams, höheren Geschwindigkeiten, härteren Rennen und mehr technologischen Fortschritten.

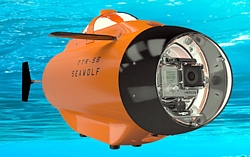

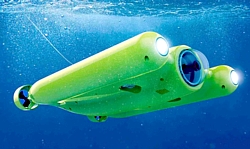

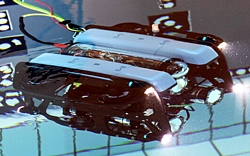

Ebenfalls im Juni 2015 zeigen die Blogs den TTRobotix Seawolf, den man auch als Tauchhülle für eine GoPro-Kamera bezeichnen kann. Dabei hat die GoPro des Benutzers in einem durchsichtigen Acryl-Nasenkonus Platz, der in den hochschlagfesten ABS-Rumpf eingebaut ist. Die TTRobotix ist eine neu etablierte Sparte der taiwanesischen Firma Thunder Tiger, um ein Produktportfolio im Bereich unbemannter Fahrzeuge wie UAVs und ROVs zu schaffen.

Der 7,7 kg schwere Seawolf verwendet ein pumpenbetriebenes Ballastsystem, um statische Tauchgänge durchzuführen. Damit kann er auf der Stelle auf- und abtauchen, im Gegensatz zu dynamischen Tauchbooten, die sich vorwärts bewegen müssen, um auf- oder abzutauchen, da sie sich auf die hydrodynamische Kraft des Wassers verlassen, das über ihre flügelartigen Tauchflächen fließt. Die maximale Vorwärtsgeschwindigkeit des Seawolf beträgt 1,8 Knoten (3,3 km/h), die maximale Tuchtiefe 10 m, und der 5.000 mAh Akku soll für 50 Minuten Betrieb ausreichen.

Um Befehle von der Fernsteuerungseinheit zu empfangen und Echtzeit-Videos von der GoPro an einen 8-Zoll-LCD-Bildschirm an Land zu übertragen, verwendet das Modell F13 ein 30 m langes Kabel zwischen U-Boot und Land. Die Modelle F11 und F12 verwenden stattdessen ein 10 m langes Kabel, das vom U-Boot zu einem Wi-Fi-Sender führt, der sich in einer an der Oberfläche schwimmenden Boje befindet. Die Preise für den Seawolf sollen bei 999 $ beginnen, die Verfügbarkeit wird für August erwartet.

Bei der Recherche stellte sich heraus, daß die Thunder Tiger bereits Ende 2009 einen Vorläufer namens Neptune SB-1 auf den Markt gebracht hatte, ein ferngesteuertes U-Boot, in dessen durchsichtiger Nase eine optionale Mini-Videokamera installiert werden kann. Es verfügt über ein 15 m langes Videokabel, das an einen ebenfalls optionalen tragbaren LCD-Monitor angeschlossen wird, um die Tauchfahrten in Echtzeit zu verfolgen.

Auch das SB-1 verwendet ein dynamisches Tauchsystem. Es hat eine maximale Betriebstiefe von 5 m, kann aber bis zu 10 m tief tauchen, ohne Schaden zu nehmen. Der empfohlene Verkaufspreis liegt bei 700 $, obwohl die meisten Online-Händler es für etwa 570 $ anbieten. Inzwischen sind die Produkte allerdings alle ausverkauft, Nachfolger scheint es nicht zu geben.

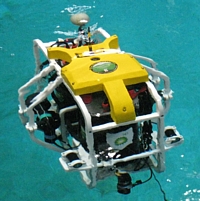

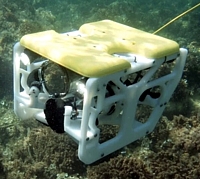

Neben solchen kleinen Tauchgeräten gibt es natürlich auch große, professionelle Exemplare. Einige der ferngesteuerten unbemannten Unterwasserfahrzeuge (remotely operated vehicles, ROVs), die häufig auch Rover genannt werden, sind bereits in der vorangegangenen Übersicht der Glider und U-Boote kurz erwähnt worden.

Nun soll ein Rückblick auf die anfänglichen Aktivitäten auf diesem Sektor den Schwerpunkt dieser Jahresübersicht einleiten, der neben den professionellen ROVs auch die vielen kleinen Modelle umfaßt, die zwar auf den Konsumentenmarkt zielen, aber ebenso elektrisch angetrieben werden und auf den gleichen Technologien aufbauen. Daneben werden auch einige autonome Unterwasserfahrzeuge (autonomus unterwater vehicles, AUVs) präsentiert, die mehr im Bereich von Forschung und Überwachung zum Einsatz kommen. Pionierarbeit bei der Entwicklung von Fahrzeugen, die in der Lage waren, verlorene Ausrüstung zu bergen und Inspektionen in der Tiefsee durchzuführen, leistete die US Navy schon in den 1950er Jahren.

Sea-Link I

Zu den frühesten Rovern zählen die Deep-Submergence-Vehicles (DSV)

Johnson Sea-Link I und II, die bereits 1971 bzw. 1972 von

der Harbor Branch Oceanographic Institution entworfen,

gebaut und in Betrieb genommen wurden. Die für die Forschung bestimmten

Fahrzeuge sind für eine maximale Betriebstiefe von 2.344 m zertifiziert

und führen im Laufe der Zeit über 7.000 Tauchgänge durch. Daneben

gibt es noch militärisch motivierte DSVs. Bis Ende der 1970er Jahre

werden aber praktisch alle DSVs durch ROVs ersetzt.

Um wissenschaftliche und verteidigungspolitische Ziele zu erreichen, bauen die vier Nationen Frankreich, Japan, Russland und die Vereinigten Staaten jedoch auch in den 1980er Jahren DSVs, die in Tiefen bis zu 6.500 m eingesetzt werden und bemannt sind: Das französische Forschungsinstitut Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) entwickelt und baut das Tauchboot Nautile, das in der Übersicht 2014 beschrieben ist; das japanische Shinkai 6500 läuft 1989 vom Stapel; die Russische Akademie der Wissenschaften erwirbt zwei in Finnland gebaute Tauchboote der MIR-Klasse; und die US Navy entwickelt das Sea Cliff als eines von fünf DSVs für tiefere Tauchgänge. Alle diese Fahrzeuge sollen auch heute noch in Betrieb sein.

Außerdem beginnt in den 1970ern die Entwicklung autonomer Unterwasserfahrzeuge (AUVs), wie die beiden Exemplare der University of Washington namens Spurv und Uars, die erfolgreich ozeanografische Daten sammeln, auch unter dem Eis, oder das erste Tieftauch-AUV, die französische Epaulard, die mehr als 500 Tauchgänge durchführt, viele davon in eine Tiefe von 6.000 m. Die wenigen AUVs, die in den 1980er Jahren gebaut werden, sind hingegen meist Versuchsfahrzeuge.

Im Rahmen eines gemeinsamen Programms der Defense Advanced Research Agency (DARPA) und der US Navy wird 1988 das Projekt Unmanned Undersea Vehicle ins Leben gerufen, das zeigen soll, daß AUVs die besonderen Anforderungen der Marine erfüllen können. Aus dem Projekt gehen zwei vom Charles Stark Draper Laboratory entworfene und gebaute Testfahrzeuge mit mittlerer Tauchtiefe hervor, UUV I und II. Später liegt der Schwerpunkt des Projekts auf Brennstoffzellen, akustischer Kommunikation und genaueren Navigationssystemen.

Die zunehmende Nützlichkeit und Zuverlässigkeit von ROVs bei Offshore-Einsätzen führt Anfang der 1990er Jahre zu einer breiten Akzeptanz dieser Art von Fahrzeugplattform, wie z.B. zur Forschung oder bei der Inspektion und Wartung von Unterwasser-Kommunikationskabeln. Besonders das Vereinigte Königreich, Frankreich und Norwegen unterstützen die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich, vor allem aufgrund der Notwendigkeit, die Fischerei zu bewirtschaften und Offshore-Öl- und Gasquellen zu erschließen.

Ein gutes Beispiel für die Reichweite und Komplexität eines ROV ist die 1993 vom Japan Marine Science and Technology Center (JAMSTEC) entwickelte Kaikō, die im März 1995 im Challenger Deep im Marianengraben bis auf 11.033 m tauchte. Das allgemeine Ziel des japanischen Programms besteht darin, die Struktur der Erdkruste und die Ressourcen des Meeresbodens zu verstehen.

Nachdem das 3 m lange, 10,6 Tonnen schwere und mit Lithium-Ionen-Batterien angetriebene ROV mehr als 250 erfolgreiche Tauchgänge durchgeführt hat, geht es Ende Mai 2003 während des Taifuns Chan-Hom vor der Küste der Insel Shikoku auf See verloren, als ein sekundäres Kabel reißt, das es mit seiner Startrampe an der Meeresoberfläche verbindet.

Ein 100-seitiger Bericht über diese Anfänge, aus dem viele der oben

aufgeführten Informationen bezogen wurden, stammt von der National

Academies of Sciences, Engineering, and Medicine aus dem Jahr 1996 und

trägt den Titel ,Undersea Vehicles and National Needs’. Er ist im

Netz einsehbar, befaßt sich allerdings nicht mit den kleinen verbraucherorientierten

ROVs.

Bereits 1983 bildet die Einführung des MiniROVER (o. Mini Rover ROV) einen wichtigen Meilenstein, da das kostengünstige Unterwasserfahrzeug die maritime Industrie revolutioniert und zu einem der meistverkauften ROV-Systeme wird. Das Gerät kommt zu einem Preis von 26.850 $ auf den Markt, während das nächstgünstige ROV etwa 100.000 $ kostet.

Das kleine, selbstfahrende und frei schwimmende Fahrzeug ist von Chris Nicholson und seiner 1982 in Falmouth, Massachusetts, gegründeten Deep Sea Systems International Inc. (DSSI) entworfen und gebaut worden. Es ist 66 cm lang und wiegt 25 kg, so daß es in Flugzeugen als Gepäck mitgenommen und schnell überall auf der Welt in Notfallsituationen eingesetzt werden kann.

Im Jahr 1987 erwirbt die 1962 von dem Wissenschaftler und Erfinder Sam Raymond gegründete Firma Benthos Inc. (Teledyne Benthos) die exklusiven Design-, Marken-, Marketing- und Herstellungsrechte des MiniRover. Die Benthos, die uns bereits bei den Glidern begegnet ist, hatte das Gerät schon seit 1984 für die DSSI hergestellt und gewartet.

Explorer

Neben ihrer praktisch-technischen Rolle dienen die Mini Rover MKII ROVs übrigens auch als ,Big Geek’ und ,Little Geek’ in James Camerons Science-Fiction-Film The Abyss von 1989.

Die DSSI wiederum wird 1994 von der Oceaneering International Inc. übernommen, die 1969 entstand und ebenfalls auf dem ROV-Markt tätig ist und mit ihrem Global Explorer ROV bekannt wird.

Dieser führt im Rahmen von Wissenschafts- und Vermessungsexpeditionen für National Geographic, die National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) und andere Forschungsorganisationen zahlreiche Tauchgänge in Tiefen unter 2.700 m durch, so z.B. 2001 und 2003 bei den von Robert Rines organisierten Suchen nach dem Ungeheuer von Loch Ness.

Spätere ROVs der Firma tragen die Namen NEXXUS, Magnum Plus und Millennium Plus.

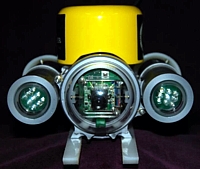

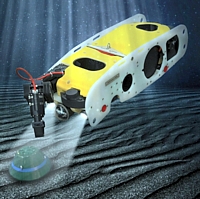

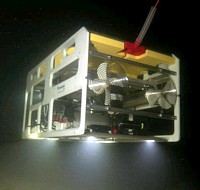

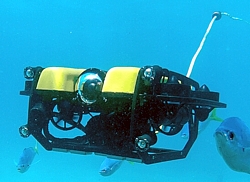

Forscher des Robotics Innovation Center (RIC) am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH (DFKI) in Bremen entwickeln von 2007 bis 2009 zusammen mit Studenten der Universität Bremen das AUV AVALON (Autonomous Vehicle for Aquatic Learning, Operation and Navigation), das speziell für enge, hindernisreiche Gewässer geeignet ist und eine Tauchtiefe von bis zu 150 m erreicht.

Die Wissenschaftler unter Leitung von Prof. Frank Kirchner entwickeln mobile Robotersysteme, die an Land, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum für komplexe Aufgaben eingesetzt werden. Auch über das Projekt Europa-Explorer (EurEx), bei dem es darum geht, den Jupitermond Europa durch AUVs zu erforschen, wurde bereits unter den Gleitern berichtet.

Das AUV AVALON ist etwa 1,35 m lang, hat einen Durchmesser von 24,6 cm und ein Gewicht von rund 60 kg. Angetrieben wird es von sechs SeaBotix-Thrustern, was eine hohe Manövrierfähigkeit sowie eine maximale Geschwindigkeit von rund 2 m/s ermöglicht. Die Lithium-Ionen-Batterien gewährleisten einen dauerhaft autonomen Betrieb für Missionszeiten von mehreren Stunden. Das AUV wird übrigens 2014 Sieger der Student Autonomous Underwater Challenge – Europe (SAUC-E).

Im Rahmen des Projekts CUSLAM (Confined Underwater Simultaneous Localization and Mapping), das vom September 2009 bis zum Juli 2012 läuft und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie gefördert wird, entwickelt das DFKI einen robusten Algorithmus zur Selbstlokalisierung und Kartenerstellung in komplexen, räumlich eingeschränkten Unterwasserumgebungen, der es auch kleinen, schwach instrumentierten Fahrzeugen erlaubt, in schwierigen Umgebungen autonom verläßliche Aufgaben zu erfüllen.

Die entsprechenden Versuchsreihen werden mit dem ebenfalls am DFKI entwickelten und gebauten AUV Dagon durchgeführt, das mit zusätzlichen speziellen, hochauflösenden Meßinstrumenten ausgestattet ist und nach seinem ersten Einsatz Anfang 2010 auch in verschiedenen anderen Forschungsprojekten als Experimentierplattform verwendet und kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Das neue AUV hat die Maße 110 x 80 x 40 cm, wiegt 75 kg und wird von einem 1,6 kWh Li-lonen-Akku und sechs 150W Schubdüsen angetrieben. Die maximale Tauchtiefe beträgt 150 m. Ein Einsatzbeispiel ist das EU-geförderte Projekt ScienceROV im Jahr 2013, das die Evaluierung von optischen Lokalisierungsverfahren von ROVs in Fischkäfigen der Aquakulturindustrie zum Inhalt hat.

Im Vorgriff auf die Chronologie: Wie im Januar 2022 berichtet wird, entwickelt das DFKI auch innovative KI-Technologien zur Munitionsbergung durch autonome Roboter. Das Motiv ist klar: Am Grund der nordeuropäischen Gewässer lagern über 1,6 Mio. Tonnen Munitionsaltlasten, die während und nach den zwei Weltkriegen versenkt wurden und Mensch und Umwelt bedrohen, da sie rosten, Giftstoffe an die Umwelt abgeben und das Risiko bergen, unkontrolliert zu detonieren. Bisher wird die Munition von ausgebildeten Tauchenden geborgen - eine aufwendige, viel Zeit erfordernde und auch äußerst riskante Tätigkeit.

Unter Leitung von Prof. Frank Kirchner wird in dem Projekt CleanSeas daran gearbeitet, daß diese gefährliche Aufgabe zukünftig von Robotern übernommen wird, die Dank KI in der Lage sind, Kampfmittel unter Wasser selbständig zu erfassen und für den Abtransport vorzubereiten. Um die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben, fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) das Projekt vom Januar 2023 bis zum Dezember 2025 mit rund 1 Mio. €.

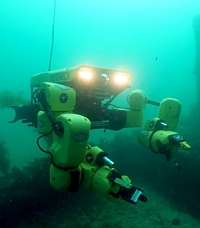

Als robotische Testplattform dient das am DFKI entwickelte AUV Cuttlefish, das über zwei tiefseetaugliche Manipulatorarme zur flexiblen Handhabung von Objekten unter Wasser verfügt, die sich bei Nichtgebrauch in die Unterseite einklappen lassen. Das batteriebetriebene Fahrzeug ist 2,8 m lang, wiegt an Land 1.200 kg, kann in einer Tiefe von bis zu 1.500 m operieren und sich dank seiner acht elektrischen Schubdüsen in jede Richtung bewegen. Außerdem verfügt es über drei Kameras und eine Reihe von LED-Scheinwerfern.

Die Idee ist, daß der Cuttlefish nicht mehr für jeden Einsatz von einem Schiff an der Oberfläche aus eingesetzt werden muß, sondern in einem Unterwasser-Hangar mit Batterieladegerät in der Nähe einer Struktur wie einer Offshore-Ölplattform oder einer Windturbine gelagert wird. Für Routineaufgaben wie die Inspektion dieser Struktur wird er autonom aus seinem Hangar herausfahren und sich die Dinge ansehen, wobei er in horizontaler Ausrichtung bleibt. Geführt wird er von seiner Frontkamera und KI-basierten Algorithmen, die auf seinen Bordcomputern laufen.

Für komplexere Aufgaben, die einen menschlichen Eingriff erfordern, kann jedoch ein Bediener eingreifen und die manuelle Steuerung des Cuttlefish übernehmen. In diesem Fall kommuniziert er mit ihm in Echtzeit über ein Glasfaserkabel, das vom Fahrzeug zu einer Satellitenkommunikationsboje an der Oberfläche führt. Derzeit ist noch nicht bekannt, wann das Cuttlefish AUV kommerziell genutzt werden kann.

Im Februar 2010 melden

Wissenschaftler und Ingenieure der Woods Hole Oceanographic

Institution (WHOI), daß

sie ein optisches Unterwasserkommunikationssystem entwickelt

haben, das sie als „eine virtuelle Revolution in der Hochgeschwindigkeitsdatenerfassung

und -übertragung unter Wasser“ bezeichnen. Bislang benötigen

ROVs Kabel als fest verdrahtete Verbindung, da es die einzige Möglichkeit

zur sofortigen Datenübertragung von und zu Tiefseetauchern darstellt.

Daten können auch mit Hilfe akustischer Techniken durch das Wasser übertragen werden, aber die Übertragung ist relativ langsam und hat eine begrenzte Bandbreite. Funksignale bewegen sich auch nur sehr schlecht durchs Wasser. Das optische System des WHOI verspricht hingegen eine nahezu sofortige Datenübertragung und Echtzeit-Videobilder von ungebundenen ROVs. Das System würde in Verbindung mit der akustischen Kommunikation eingesetzt werden, die übernommen wird, sobald sich die Fahrzeuge außerhalb der optischen Reichweite bewegen.

(Grafik)

Das System würde nicht nur für mehr Bewegungsfreiheit sorgen, sondern auch kleinere und leichtere ROVs ermöglichen, da sie kein schweres Kabel hinter sich herziehen müßten. Und kleinere Tauchboote könnten wiederum kleinere Forschungsschiffe und kleinere Hilfsmannschaften bedeuten. Die Konstrukteure erreichen Datenraten von 10 - 20 MB/s durch 100 m Wassertiefe und setzen das System im Juli erfolgreich ein, um ein ROV zu steuern, das am Juan-de-Fuca-Rücken im Pazifischen Ozean Geräte auf dem Meeresboden installiert.

Im Juli 2012 gibt das WHOI bekannt, daß es sich mit zwei privaten Unternehmen zusammengetan hat, um die Technologien zu vermarkten, die zum einen das Problem der unhandlichen Kommunikationskabel lösen, und zum anderen das Problem von Tiefseewasserproben, die zur Analyse an die Oberfläche geschleppt werden müssen.

Das WHOI arbeitet nun mit dem britischen Unterseekommunikationsunternehmen Sonardyne International zusammen, um die zwischenzeitlich BlueComm genannte Technologie zur Marktreife zu bringen. Das System verwendet Blaulicht-LEDs mit geringem Stromverbrauch in Verbindung mit kleinen, kostengünstigen optischen Sensoren, um kodierte Lichtimpulse durch bis zu 200 m tiefes Wasser zu senden und zu empfangen. Die Datenübertragungsrate wird noch immer mit 10 - 20 MB/s angegeben.

Bei der zweiten Technologie wird zusammen mit dem ozeanographischen Technologieunternehmen McLane Research Laboratories ein Imaging FlowCytobot genanntes Probenahmegerät kommerziell entwickelt, das zwar immer noch an einer Leine in die Tiefe abgelassen wird, aber Phytoplankton und Zooplankton selbständig erkennt, klassifiziert, mißt und fotografiert, während es noch unter Wasser ist. Die Daten werden dann über ein Glasfaserkabel in der Leine zurück zum Begleitschiff übertragen.

Wie im November 2010 berichtet wird, arbeiten Ingenieure des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) unter der Leitung von Thomas Rauschenbach an einem autonomen Unterwasserfahrzeug, das kostengünstig genug für industrielle Anwendungen wie die Inspektion von Schiffsrümpfen und Dämmen ist und dennoch so unabhängig arbeitet, daß es keinerlei menschliche Steuerung erfordert. Es soll auch kleiner und robuster sein als die Vorgänger und in fast jeder Unterwasserumgebung eingesetzt werden können - ohne über ein Seil mit einem Schiff an der Oberfläche verbunden zu sein und von einem menschlichen Bediener gesteuert zu werden.

des IOSB

Hierzu statten die Forscher des IOSB das AUV sozusagen mit ,Sinnen’ aus. Dank eines Laser-Bildgebungssystems kann es sogar in trübem Wasser sehen. Dabei sendet die an Bord befindliche Kamera Laserimpulse aus, die von Unterwasserobjekten reflektiert werden. Während die Kamera diese Lichtwellen empfängt und verarbeitet, erstellt sie ein Bild ihrer Umgebung. Das Gehör wird wiederum durch hochfrequente Ultraschallwellen erreicht, die ebenfalls an Objekten abprallen und von einem Sensor registriert werden, so daß das AUV auch diese Objekte untersuchen kann.

Ein Steuerprogramm hält das AUV auf Kurs und aus Gefahrenzonen heraus und berücksichtigt dabei auch Unterwasserströmungen. Die druckresistente Elektronik ist in Silikon eingekapselt, ebenso wie die Lithium-Batterien des Fahrzeugs. Ein Prototyp wird bereits in einem Wassertank getestet und für das dritte Quartal 2011 sind erste Tauchgänge in Tiefen von bis zu 6.000 m geplant.

Nur einen Monat später präsentiert die Firma Hawkes Remotes Inc. auf der Konferenz Future of Electric Vehicles im kalifornischen San José eine neue Technologie, die ROVs ebenfalls (fast) von ihrem sperrigen Seil befreit, das neben der Kommunikation auch für die Stromzufuhr zum ROV genutzt wird und dazu führt, daß die meisten dieser Tauchfahrzeuge vom Ausgangspunkt der Leine aus nur etwa 500 m frei schwimmen können.

Spider Optic System

(Grafik)

Das Unternehmen war 2010 als Spin-off der Hawkes Ocean Technologies (HOT) gegründet worden, die seit 1995 unter der Leitung von Graham Hawkes bemannte und unbemannte Unterwasserfahrzeuge entwickelt. Nachdem die Techniker der Firma mehrere ROVs anderer Unternehmen analysiert hatten, darunter ein teures Militärmodell von Saab, das bis zu 12 km weit fahren kann, sowie das wissenschaftliche ROV Nereus der WHOI, das bereits in der letztjährigen Übersicht beschrieben wurde, bemühen sie sich, die Reichweite des Saab mit dem Glasfaserkabel des Nereus zu kombinieren.

Das Ergebnis ist das Spider Optic System, dessen wichtigste Innovation darin besteht, daß die ROV-Fernbedienung ein dünnes und gepanzertes Kabel, das nur wenige Millimeter dick ist, im Fahrzeug selbst besitzt und man das Kabel also nicht mehr von oben herunterzieht, sondern es im Wasser zurückläßt. Das Kabel gibt es sowohl in wiederverwendbaren als auch in dünneren Einwegversionen - und das Unternehmen arbeitet daran, das Einwegkabel biologisch abbaubar zu machen.

Und was die Energie anbelangt: Die kompakten ROVs, die für das System entwickelt wurden, werden von ihren eigenen, an Bord befindlichen 18 kWh Batterien mit Strom versorgt und sind viel schwungvoller unterwegs als ihre angebundenen Brüder, da sie nicht den Widerstand eines langen Kupferkabels überwinden müssen.

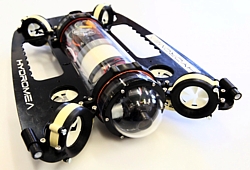

Einer der ersten

kleinen Tauchroboter, der mit einem Smartphone oder Tablet gesteuert

werden kann, während er Unterwasseraufnahmen in voller HD-Auflösung

sendet, wird im November 2011 in den

Blogs vorgestellt.

Ähnlich wie bei Rennspielen neigt und dreht man das Eingabegerät, und das HydroView der Firma Aquabotix Corp. aus New Hampshire setzt die Bewegungen um. Mit der kleinen, ferngesteuerten Unterwasserkamera, die knapp 3.000 $ kosten soll, können Bootseigner zum Beispiel den Rumpf ihres Schiffes auf Beschädigungen untersuchen oder den sicheren Sitz des Ankers am Meeresboden kontrollieren.

Das HydroView wird per WLAN über eine Empfangsbox an der Wasseroberfläche gesteuert, die durch ein rund 45 m langes Kabel mit dem Tauchroboter verbunden ist. Optional wird auch eine Verlängerung mit rund 100 m Länge angeboten. Die Beleuchtung übernimmt ein LED-Kranz rund um die Kamera und für den Vortrieb sorgen zwei Impeller. Die maximale Tauchtiefe liegt bei 23 m, die Höchstgeschwindigkeit wird mit 3 Knoten (5,6 km/h) beziffert und die Akkulaufzeit soll rund zwei Stunden betragen, was sich durch einen ebenfalls optionalen Zusatzakku verlängern läßt.

Die Aquabotix will zudem eine Profiversion anbieten, die drei Stunden lang 45 m tief tauchen kann, deren Preis aber noch nicht genannt wird. Tatsächlich kommt 2012 das etwa 4,1 kg schwere ROV HydroView Sport auf den Markt, das sich für Inspektionen und Unterwassererkundungen bis zu einer Tiefe von 45 m eignet und an einem ca. 23 m langen Kabel hängt. Eine zweite Generation, die HydroView Professional Serie mit besseren Steuerungsoptionen, neuen Motor-Konfigurationen und zusätzlichen Sensorpaketen für kommerzielle Anwendungen, wird 2014 vorgestellt und verfügbar gemacht.

Im Dezember 2017 stellt die Aquabotix einen Unterwasserroboter vor, der aus zwei Fahrzeugen in einem besteht: einem ROV, das sich für Aufgaben wie Inspektionen eignet, sowie einem AUV, das besser für Aufgaben wie die Rastersuche geeignet ist. Das neue Integra ist für komplexere Einsätze gedacht und soll in der Berufsschiffahrt, Forschung, Umweltbewertung, Verteidigung und Infrastruktur Anwendung finden.

Bei der Verwendung als ROV wird das Integra an ein Glasfaserkabel angeschlossen, das von ihm zu einer mit Wi-Fi ausgestatteten Kontrollbox an der Küste führt, von wo aus das Fahrzeug dann in Echtzeit vom Bediener über eine browserbasierte App auf dessen Mobilgerät oder Computer gesteuert wird. Um den Integra als AUV zu verwenden, wird das Kabel abgezogen und eine Mission mit einem Windows-basierten Programm vorprogrammiert, so daß sich das Tauchgerät selbständig zu den voreingestellten Wegpunkten begibt und die ihm zugewiesenen Aufgaben ausführt.

Zu den weiteren Merkmalen des 16 kg schweren Integra gehören fünf starke Elektromotoren, eine Lithium-Ionen-Batterie, eine Kamera mit Schwenk- und Neigungssteuerung, LED-Strahler und ein Sensorpaket, das Tiefe, Temperatur, Orientierung und GPS erfaßt. Da das Gerät eine Nutzlastkapazität von 2,3 kg besitzt, läßt es sich auch mit zusätzlichen Sensoren, einschließlich Sonar, ausstatten. Die Betriebsgeschwindigkeit beträgt 2 - 2,5 Knoten, die maximale Geschwindigkeit 5 Knoten.

Es gibt zwei Modelle des 111 cm langen, 37 cm breiten und 46 cm hohen Integra, die bis zu einer maximalen Tiefe von 100 oder 300 m abtauchen können. Ihre Akkulaufzeit beträgt vier bzw. acht Stunden, die genaue Kapazität wird nicht genannt.

Dem Stand von 2025 zufolge scheint die Firma aber nur noch das AUV Endura 100 anzubieten, das in der Standardversion eine Tiefe von 100 m erreicht und dabei von fünf Motoren angetrieben wird, zwei Strahlrudern und drei Schwebe-/Neigungsmotoren mit Propellern. Diese Konfiguration erlaubt die vollständige Kontrolle über Vorwärts-/Rückwärts- und Auf-/Abwärtsbewegungen sowie über Rollen, Neigen, Gieren und Schweben. Die Endura wird mit zwei Lithium-Ionen-Akkus betrieben und kann Geschwindigkeiten von bis zu 5 Knoten vorwärts und 2 Knoten rückwärts erreichen.

Wie im August 2012 berichtet wird, arbeitet ein Forscherteam der Heriot-Watt University in Schottland unter der Leitung von Lea-Anne Henry an einer Lösung zur Rettung von Korallenriffen, sowohl im flachen als auch im tiefen Wasser, bei der ein Schwarm autonomer Roboter eingesetzt werden soll. Bei dem Ansatz, der vom Verhalten natürlicher Insektenschwärme wie Bienen, Wespen und Termiten inspiriert ist, die gemeinsam umfangreiche und komplexe Strukturen aufbauen, würden die Roboter, von denen jeder einzelne nach einfachen Regeln arbeitet, beschädigte Korallenstücke wieder zusammensetzen, damit sie nachwachsen können.

Die Initiative war im Vorjahr von Sir David Attenborough und seiner Organisation Lophelia.org ausgegangen, deren Hauptziel es ist, die Korallenriffe zu bewahren, welche durch die negativen Auswirkungen der Grundfischerei bedroht sind. Die Wissenschaftler haben daraufhin Schwarm- und Suchtalgorithmen entwickelt und verschiedene Unterwasserroboter auf ihre Eignung als CoralBots getestet.

Bislang unterstützen freiwillige Taucher den Prozeß des Nachwachsens, der ohne Hilfe viele Jahrzehnte bis Jahrhunderte dauern kann. Die Methode, die Korallenfragmente am Riffgerüst von Hand wieder zusammensetzen, ist jedoch nur begrenzt erfolgreich, da die Taucher nicht lange unter Wasser bleiben und nicht in Tiefen von über 200 m vordringen können, wo einige der Tiefseekorallen wachsen.

Die Schwarmrobotik bietet hier eine innovative Lösung, bei der mehrere kleine autonome Roboter Korallenfragmente aufspüren, wieder in das Riff einbringen und dieses so innerhalb von Tagen bis Wochen wieder aufbauen, statt in Jahren oder Jahrhunderten. Das Forschungsteam hat bereits einige Prototypen von Korallenrobotern gebaut, die mit einer eingebauten Kamera, einem Computer und flexiblen Armen und Greifern ausgestattet werden können. Ob diese ROVs oder AUVs sind, ließ sich bislang aber nicht herausfinden.

Im April 2013 wird eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter mit dem Ziel gestartet, 107.000 $ aufzubringen, um das Computer-Vision-System sowie den Manipulatorarm weiterzuentwickeln, die es den Robotern ermöglichen, gesunde Korallenstücke visuell zu identifizieren, aufzunehmen und an der richtigen Stelle zu plazieren. Mit dem Geld sollen zwei Roboter gebaut werden, die die Machbarkeit der Technologie an einem Korallenriff in einem öffentlichen Aquarium öffentlich demonstrieren.

Das Team hofft, daß dies dazu beitragen wird, weitere Gelder einzuwerben, um schließlich acht Korallenroboter zu bauen, die in Korallenriffen auf der ganzen Welt eingesetzt werden könnten. Leider schlägt die Finanzierung jedoch fehl, als sich bis Mai nur 853 Unterstützer finden lassen, die gemeinsam 33.871,88 $ einbringen.

Der Begriff CoralBot findet noch andere Freunde. So wird 2019 am Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación (IHCIETI) der Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) in Honduras ein CORALBOT-Projekt gestartet, bei dem ein solar betriebener Roboter zur Untersuchung von Ökosystemen entlang des honduranischen Küstenschelfs eingesetzt wird.

der IHCIETI

Ein weiterer CoralBot wird im Jahr 2020 von der MakerBay Foundation Ltd. entwickelt, einer 2017 durch den japanisch-französischen Pädagogen Cesar Jung-Harada gegründeten Bildungsplattform für Jugendliche. In diesem Fall handelt es sich allerdings um ein autonomes Boot, das mit fünf Kameras ausgestattet ist und 36.000 Fotos pro Stunde aufnehmen kann. Mittels KI werden diese Fotos dann beschriftet und die verschiedenen Korallenarten sowie ihre Standorte erkannt, um dann weitere Analysen und Studien durchzuführen.

In diesem Zusammenhang von Interesse: Im November 2024 folgt ein Bericht der australischen Wissenschaftsbehörde CSIRO, wo Forscher um Stephen Rodan die weltweit erste weiche Roboterhand entwickelt haben, die den heiklen, arbeitsintensiven Prozeß der Aufzucht von Babykorallen in Labors revolutionieren und einen praktikablen Ansatz für die Wiederherstellung der Korallenriffe bieten könnte.

Der aus hartem Polymer und weichem Gummi 3D-gedruckte Greifer ist so konzipiert, daß er an einen Korallenzuchtroboter namens Coral Husbandry Automated Raceway Machine (CHARM) angeschlossen werden kann. Gemeinsam mit der Beyond Coral Foundation soll die Technologie nun in Aquarien und Korallenfarmen auf der ganzen Welt eingesetzt werden, um den zeitaufwendigen Prozeß der Korallenvermehrung teilweise zu automatisieren. Ob sich der Einsatz auch auf Rover-gestützte Unterwasseroperationen erstrecken wird, ist bislang nicht bekannt.

Zurück zur allgemeinen Übersicht:

Das Projekt AquatiCo (Online

Ocean Exploration) der Robotikingenieure Eduardo Labarca, Jose

Manuel Ortiz und ihrem Team in der von Tasha McCauley neu

gegründeten kalifornischen Firma 9th Sense Robotics in

Mountain View, über das im Oktober 2012 in den Blogs

berichtet wird, soll es jedem ermöglichen, ein kleines U-Boot über

das Internet zu steuern und dabei die Echtzeit-Übertragung der an Bord

befindlichen Videokamera zu verfolgen.

von AcquatiCo

Das Team scheint sich schon seit Anfang 2004 mit dem Thema zu beschäftigen und gibt an, daß es einen Auftrag des US-Verteidigungsministeriums erhalten hatte, das 3D- und Computer-Vision-fähige Unterwasserroboter entwickeln wollte. Möglicherweise bildet dies die Grundlage für das nun zivile Projekt AquatiCo.

Bei den hierbei eingesetzten Tauchbooten handelt es sich um kleine, unbemannte ROVs, die auf einem bereits gebauten und regelmäßig eingesetzten Prototypen von 9th Sense basieren. Jedes U-Boot hat eine Länge von 1 m und einen Durchmesser von 12 cm und ist mit einer 1080p-Kamera, einer Beleuchtung, einem GPS- und einem Tiefensensor ausgestattet.

Sie sollen bis zu 122 m tief tauchen und sind über ein 274 m langes Glasfaser-/Stromkabel mit einer an der Oberfläche schwimmenden Boje verbunden. Diese Boje enthält ein Batteriepaket und besitzt Solarzellen, um dieses aufzuladen. Sie soll auch ein Kommunikationssystem beherbergen, das das ROV über einen Relaispunkt an Land mit dem Internet verbindet. Auch ROVs von Drittanbietern könnten in das System integriert werden.

AcquatiCo-Benutzer würden sich anmelden und eine Pilotsitzung für das U-Boot ihrer Wahl planen. Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, wird eine Schnittstelle angezeigt, die eine Live-Übertragung vom ROV zeigt. Mit Hilfe von Touchscreen- oder Desktop-Steuerungen übernehmen die Benutzer dann die Kontrolle über das U-Boot und erkunden nach Belieben seine Meeresumgebung. Unterwegs konnten sie Schnappschüsse machen und Freunde einladen, sich ihnen online anzuschließen, an geführten Touren teilzunehmen und ihre Missionen zur späteren Wiedergabe aufzuzeichnen.

Labarca plant, den Dienst mit nur einem ROV zu starten, das vor der Robinson-Crusoe-Insel im Südpazifik, auf Aruba oder in der Monterey Bay stationiert sein könnte. Auf Kickstarter sammelt er nun Geld, um mit dem Projekt zu beginnen. Mit einer Spende von 275 $ kann man einer der ersten AquatiCo-Piloten werden - und für 6.500 $ erhält man ein eigenes ROV.

Doch auch in diesem Fall schlägt die Crowdfunding-Kampagne fehl, da bis Anfang November nur 37.869 $ von 95 Unterstützern zusammenkommen, während das eigentliche Finanzierungsziel 135.000 $ betragen hat. Die Firma ist dann offenbar 2014 oder 2015 gelöscht bzw. aufgelöst worden.

Dive Commander

Im Zuge der Recherche zeigt sich jedoch, daß bereits im Juni 2012 ein webbasiertes Spiel erschien, bei dem ein echtes Mini-U-Boot über den Computer gesteuert werden kann. Der Dive Commander ist eine Kreation des in Idaho ansässigen Technologieunternehmens Reach-In (früher: Apriori LLC bzw. AprioriControl), das schon den iPet Companion auf den Markt gebracht hat, ein System, mit dem Benutzer mit Hunden und Katzen in Tierheimen in Echtzeit spielen können, und zwar über ferngesteuertes Spielzeug und einen Live-Video-Feed. Eine Heimversion des Systems ist ebenfalls erhältlich.

Bei dem neuen Spiel sehen die Spieler Live-Videos von einer Kamera, die in einem angebundenen Mini-U-Boot montiert ist, das sich in einem mit Steinen, Kies, Pflanzentöpfen und anderen Gegenständen dekorierten Wassertank befindet. Darin können die Benutzer das U-Boot herumsteuern und Spielemissionen absolvieren. Die Firma hofft, daß das Spiel in Zukunft von öffentlichen Aquarien genutzt werden kann, um Geldmittel zu beschaffen und das Bewußtsein für die Programme der Einrichtungen zu schärfen und Patenschaften zu fördern - ähnlich wie iPet Companion es bei Tierheimen getan hat.

Später ist die Website divecommander.com aber nicht mehr auffindbar - und auch bei der Firma Reach-In sind nach 2017 keine Aktivitäten mehr festzustellen.

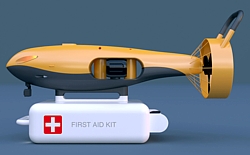

Das ästhetisch beeindruckende Design

eines kleinen ROV, das im November 2013 in den Fachblogs

kursiert, trägt den Namen Espy 360 (o. Espy - 360°

VR ROV) und ist von dem britischen Produktdesigner Dale Wakeham entworfen

worden.

Es basiert auf der Grundlage bewährter ROV-Technologie mit Merkmalen wie Kippstrahlrudern und einem 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und -Kreisel, die gemeinsam dafür sorgen, daß das Gerät auch unter rauheren Bedingungen stabil und steuerbar bleibt. Details zu den Antrieben und dem Akku gibt es keine, ebensowenig zu Ausdauer und Tauchtiefe.

Der Unterwasser-Spion soll die Beobachtung des Meereslebens revolutionieren, da er mit sechs GoPro-Kameras ausgestattet ist, die sich innerhalb einer transparenten Sphäre befinden und eine 360°-Videoaufnahme im Stil von Google Street View ermöglichen - im Gegensatz zu vielen anderen ROVs, die nur eine einzige nach vorne gerichtete Kamera haben. Das robuste Design ist mit einem Schutzkäfig, Edelstahlrahmen, Stoßfängern und einem leicht zu packenden Griff ausgestattet, was es zu einem einfachen und zuverlässigen ROV während des Einsatzes und der Bergung macht.

Man findet zwar eine sehr umfangreiche Design- und Machbarkeitsstudie des Espy 360 nebst Fotos eines Prototypen, der an der University of New South Wales (UNSW) in Chowder Bay, Australien, getestet wurde, doch in Produktion gegangen ist das ROV, dessen angedachter Verkaufspreis bei 24.000 $ liegt, bislang nicht.

Ein Team der japanischen Okayama University um Prof. Mamoru Minami präsentiert im Dezember 2014 ein MOS/AUV (Move on Sensing/Autonomous Underwater Vehicle) genanntes Fahrzeug, das so konzipiert ist, daß es sich selbständig auf dem Meeres- oder Seegrund fortbewegt und dabei verschiedene Aufgaben ausführt.

Das Move-on-Sensing-System kombiniert stereoskopische 3D-Computersicht mit herkömmlicher Sonartechnik und ermöglicht die Suche, Verfolgung und Lokalisierung von Unterwasserobjekten mit einer Genauigkeit von 5 mm - was in Zukunft auf 0,5 mm reduziert werden soll. Das MOS/UAV kann sogar Objekte verfolgen, die sich mit bis zu 1 cm/s bewegen, wie es der Fall sein könnte, wenn sie von Strömungen getragen werden.

Die Wissenschaftler hoffen, daß das in Zusammenarbeit mit der in Osaka beheimateten Firma für Unterwasserausrüstung Kowa Corp. entwickelte Gerät letztendlich für Anwendungen wie die Beseitigung von radioaktivem Material unter Wasser, die Erkundung von Mineralien, die Wartung von Telekommunikationskabeln und die Umweltüberwachung eingesetzt wird.

In Pooltests ortet das MOS/AUV erfolgreich ein Ziel, das aus einem 7 cm breiten Ring besteht, der eine Unterwasser-Ladestation für das Fahrzeug simulieren sollte. Dazu verfolgt es ,optische Induktionsmarker' auf dem Ziel und verwendet Algorithmen, um diese Marker mit Punkten auf 3D-Computermodellen des Ziels abzugleichen und dieses dann anzufahren.

Roboter einzusetzen, um Unterwasser-Minen zu bekämpfen, ist auch das Ziel eines anglo-französischen Projekts, über das im März 2015 berichtet wird. Den Auftrag für die maritime Minenabwehrmaßnahme (MMCM) hatte die Organisation für Rüstungszusammenarbeit (OCCAR), die gemeinsame Programme zwischen Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich fördert und verwaltet, im Namen der französischen Beschaffungsbehörde für Verteidigungsgüter (DGA) und der britischen Organisation für Verteidigungsausrüstung und -unterstützung an den Elektronikkonzern Thales vergeben.

(Grafik)

Der Start dieses Programms baut auf den im November 2010 unterzeichneten Lancaster-House-Verträgen über Verteidigungs- und Sicherheitskooperation auf und folgt auf den französisch-britischen Gipfel vom Januar 2014. Die Wichtigkeit einer solchen Maßnahme erklärt sich leicht.

Es kostet zehnmal so viel und es ist zehnmal langsamer, eine Mine zu entfernen, als sie zu legen. Um die Minenjagd schneller, billiger und sicherer zu machen, soll daher ein autonomes System zur Aufspürung und Neutralisierung von Seeminen und improvisierten Unterwassersprengkörpern (UWIED) zum Einsatz kommen. Der MMCM-Vertrag umfaßt die Entwicklung, Herstellung und zweijährige Erprobung künftiger autonomer, ferngesteuerter Minenabwehrsysteme für das künftige französische Minenabwehrsystem (SLAM-F) und das britische Minenabwehrsystem MHC (Mine Countermeasures and Hydrography Capability).

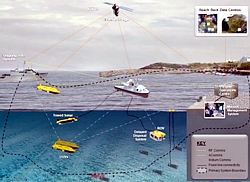

Thales sieht die Minenjäger von morgen als eine Flotte von Unterwasserrobotern, unbemannten Überwasserschiffen, geschleppten Sonaren und ferngesteuerten Fahrzeugen, die über Iridium-Satellitenverbindungen sowie Funk-, Akustik- und direkte Kabelverbindungen miteinander verbunden sind, so daß das Kommandoschiff, die Roboter, die lokalen Einsatzzentralen und die Reach-Back-Rechenzentren in enger Verbindung bleiben.

Das System soll hochauflösende Sonarsysteme zur Gefahrenvermeidung verwenden, während unbemannte, autonome Überwasserfahrzeuge mit ROVs und AUVs zusammenarbeiten, die in der Lage sind, Minen mit Hilfe spezieller Analysetools zu identifizieren und zu neutralisieren. Die weiteren Partner des Projekts sind BAE Systems, ASV Ltd., ECA, Wood & Douglas und SAAB.

Letzteres Unternehmen ist übrigens der Entwickler eines ROV namens Sea Wasp, das auf der Sea-Air-Space Exposition der US Navy League im Mai 2016 in National Harbor, Maryland, vorgestellt wird. Das Gerät soll unkonventionelle Sprengkörper (Improvised Explosive Devices, IEDs) aufspüren und neutralisieren, die nicht nur an Land eine Bedrohung sind, sondern auch unter Wasser. Minenjäger und Minenräumer machen schon lange einen großen Teil moderner Marinen aus, doch in den letzten Jahrzehnten sind immer mehr kleine ,terroristische Sprengkörper’ aufgetaucht, die schwieriger zu entdecken und zu beseitigen sind.

Die 1986 gegründete Saab Seaeye Ltd., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Saab Underwater Systems AB, bietet ein breites Sortiment von ROVs an, die sich vom portablen und vielseitigen Modell Seaeye Falcon bis zum hochprofessionellen Arbeitsgerät Seaeye Jaguar und den militärischen Reihen Double Eagle und Sea Owl erstreckt. Der Firma zufolge ist das Standardverfahren bei IEDs die manuelle Handhabung durch Kampfmittelbeseitigungstaucher, eine sehr langsame und sehr gefährliche Arbeit.

Als Lösung zur Ortung, Identifizierung und Beseitigung von IEDs auf engem Raum, z.B. in Docks, Häfen und Hafenanlagen, konzipiert Saab eine auf der Seaeye-Reihe basierende Sea Waterborne Anti-IED Security Platform (WASP), die durch die Kombination von Robotik und spezialisierten militärischen Systemen von einem Zweierteam gesteuert werden kann, das außerhalb des Wassers und in sicherer Entfernung vom Geschehen bleiben kann.

Mit einer Länge von 1,3 m und einem Gewicht von 75 kg kann das hydrodynamisch stabile ROV für individuelle Missionen konfiguriert und von einer Hafenmauer, einem Strand oder einem Überwasserschiff aus gestartet werden. Es bewegt sich mit mehr als 2,5 Knoten in einer Tiefe bis 150 m und kann autonom die Position halten, Hindernissen ausweichen und mit dem intelligenten Steuerungssystem iCON von Seaeye sowie Positionierungssystemen und einem Kompaß eine Wegpunktnavigation durchführen.

Außerdem gibt es ein Fächerecholot, eine schwenk- und neigbare Farbvideokamera und eine zweite Kamera für den Manipulatorarm. Mit Strom versorgt wird das System über ein 160 m langes Strom- und Glasfaserkabel. Um in den nächsten 10 - 12 Monaten Prototypen von Sea Wasp zu testen, arbeitet Saab mit dem US Combating Terrorism Technical Support Office (CTTSO), der US Navy EOD Group 2, der FBI Counter-IED Unit und der South Carolina Law Enforcement Division’s Counter-Terrorist Operations Maritime Response Unit zusammen.

In den Folgejahren nehmen die Meldungen über neue ROVs aller Arten

stark zu.

Im April 2016 wird ein ROV-Modell vorgestellt, das eine ganz spezielle Funktion hat: Ähnlich wie Flugdrohnen, die über einen Follow-me-Modus verfügen - das heißt, sie können angewiesen werden, autonom über ihrem Nutzer zu fliegen und Videos aufzunehmen -, verfolgt die Unterwasserdrohne iBubble ihren Benutzer beim Schwimmen unter Wasser mit Hilfe einer patentierten Technik, die Echolot und Objekterkennung kombiniert.

Die fertige Version der iBubble, die sich derzeit noch im Prototypstadium befindet, wird eine verzerrungsfreie optische Kuppel enthalten, in der die GoPro Hero 3 oder 4 des Benutzers befestigt wird. Die Kamera wird von einem Bildstabilisierungssystem unterstützt, und zwei LED-Strahler sorgen für die Beleuchtung.

Wie bei Flugdrohnen können die Nutzer die schwimmende Kamera anweisen, sich einfach mit ihnen zu bewegen. Mit einer am Handgelenk befestigten Fernbedienung können sie sie jedoch auch dazu bringen, sich in einer horizontalen oder vertikalen Schleife um sie herum zu bewegen. Der iBubble hat eine maximale Reichweite von 25 m von der Fernbedienung aus und kann bis zu 60 m tief abtauchen. Zudem lassen sich auch im manuellen Modus Fotos oder ein Video aufnehmen - und mit Hilfe des Objekterkennungssystems ist es möglich, ein sich bewegendes Ziel wie einen Fisch oder eine Meeresschildkröte visuell zu erfassen und ihm dann zu folgen, wobei es im Bild zentriert bleibt.

Und: Der iBubble kann als ferngesteuertes Fahrzeug (ROV) verwendet werden, indem die Drohne an ein optionales 100 m langes Kabel angeschlossen und von der Oberfläche aus mit Joysticks gesteuert wird. Ein sonargestütztes Hindernisvermeidungssystem verhindert dabei, daß sie während der Fahrt auf Dinge wie Korallenköpfe trifft. Details über Motor und Akku gibt es keine, aber eine Ladung des Lithium-Polymer-Akkus soll für etwa eine Stunde Nutzung ausreichen.

Die Entwickler des iBubble um Nicolas Gambini sammeln nun auf Indiegogo Produktionsmittel für das Gerät, das hierbei für 1.299 $ angeboten wird, während der geplante Verkaufspreis bei 2.200 $ liegt (später: 1.999 $). Die Crowdfunding-Kampagne ist sehr erfolgreich, da 219 Unterstützer insgesamt 220.992 $ zusammenbringen - was 266 % des Ziels von 75.000 $ darstellt.

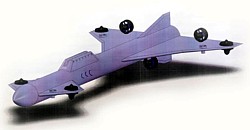

Im gleichen Monat berichten die Blogs über eine ganz besondere Art von ROV: Der von dem britischen Unternehmen BAE Systems entwickelte Archerfish kann nämlich nicht nur von Überwasserschiffen eingesetzt, sondern auch von Hubschraubern abgeworfen werden, um dann abzutauchen. Seine Funktion ist es, sowohl treibende als auch am Grund liegende Seeminen zu orten und zu sprengen, indem er sie mit einer gerichteten Sprengladung beschießt. Auf Fotos ist zu sehen, daß er vier davon mit sich trägt.

Sobald das ROV von seiner Startrampe ins Wasser abgeworfen wurde, kann es über ein Glasfaserkommunikationskabel, das zum Hubschrauber zurückführt, von seinem menschlichen Operator ferngesteuert zur Mine hinuntergeführt werden. Die maximale Einsatztiefe beträgt 300 m. Mithilfe des Sonars und des Schwachlicht-Videos sieht der Operator, wann das ROV die Mine gefunden hat, und kann es dann anweisen, eine Sprengladung auf das Ziel zu schießen, um es zur Explosion zu bringen. Über die Rückholung des Geräts wird nichts gesagt.

Das ca. 1,6 m lange und etwa 16 kg schwere ROV, das mehr wie ein Glider aussieht, ist bereits seit einigen Jahren in Arbeit. Nachdem die US Navy das Konzept 2003 als Teil ihres Programms Airborne Mine Neutralization System (AMNS) ausgewählt hatte, wurde 2007 mit der Entwicklung begonnen. Jetzt hat das US-Verteidigungsministerium der BAE einen Auftrag im Wert von über 22 Mio. $ für die Herstellung und Lieferung der ROVs für den Einsatz bei der Marine erteilt, die Auslieferung soll im September 2017 beginnen.

Ein drittes ROV, das im April 2016 vorgestellt wird, ist ebenfalls etwas Besonderes - denn der Ocean One der Stanford University ist ein humanoider Tauchroboter. Das Konzept entsteht aus der Notwendigkeit, Korallenriffe tief im Roten Meer zu erforschen, weit unterhalb der Reichweite von menschlichen Tauchern.

Das Team um Prof. Oussama Khatib (o. Al-Khatib) entwickelt den Ocean One für Tauchtiefen bis zu 1.000 m, die für Taucher nicht erreichbar sind. Um dort die Sorgfalt und Geschicklichkeit eines menschlichen Tauchers zu erreichen, was derzeit kein existierendes Roboter-U-Boot kann, wird das 1,50 m große Gerät in humanoider Form mit stereoskopischen Kameras im Kopf und mit zwei Armen konstruiert.

Die Arme enden in voll beweglichen Handgelenken, die dem Piloten haptisches Feedback geben. So soll er gefühlvoll zugreifen können, auch wenn die zehn Finger des Roboters zurzeit noch nicht mit Sensoren ausgestattet sind. Die Steuereinheit des Tauchroboters verfolgt alle Sensordaten lokal und soll autonom dafür sorgen, daß die einmal eingestellte Griffhaltung auch ohne fortgesetzte Aufmerksamkeit des Piloten bestehen bleibt. Acht schwenkbare Antriebs-Propeller ermöglichen ein vorsichtiges Manövrieren unter Wasser, und beim Schwimmen soll der Roboter Kollisionen automatisch vermeiden.

Auf seiner ersten Tauchfahrt in Zusammenarbeit mit der Direction des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM) rund 30 km vor der französischen Mittelmeerküste und in 100 m Tiefe durchstöbert der Ocean One das Wrack des 1664 gesunkenen Schiffs La Lune, damals das Flaggschiff des Sonnenkönigs Louis XIV. Gesteuert von Khatib an Bord der André Malraux entdeckt der Roboter eine Vase von der Größe einer Grapefruit, kann diese mit zwei Roboterfingern greifen und erfolgreich an die Oberfläche bringen.

Längerfristig sollen Tauchroboter nach dem Muster von Ocean One dazu dienen, Korallenriffe zu erkunden und ansonsten Montagearbeiten ausführen, wo es für Menschen zu gefährlich wäre. Dann sollen mehrere Roboter auch im Team arbeiten können.

Im August 2022 folgt die Meldung, daß ein Modell der nächsten Generation, der OceanOneK (o. O2K), inzwischen über haptisches Feedback verfügt. Im Laufe des Jahres wird der O2K in La Ciotat vor der Côte d’Azur, in Bastia vor Korsika und in Cannes eingesetzt, wo er 852 m tief taucht. Nun bekundet die Europäische Weltraumorganisation ihr Interesse, den menschlichen Tastsinn auch auf den Mond oder andere Planeten zu bringen.

Im Juni 2016 folgt ein weiteres ROV für den Endverbraucher, das im bezahlbaren Segment liegt. Das BlueROV2 der Firma Blue Robotics Inc. aus St. Torrance in Kalifornien nutzt einige der Technologien, die es möglich gemacht haben, daß Flugdrohnen erschwinglich geworden sind, und soll schon bald für rund 3.000 $ zu haben sein.

Dem Unternehmensgründer Rustom Jehangir zufolge kann das ROV bis zu einer maximalen Tiefe von 100 m abtauchen und mit sechs Triebwerken manövrieren. Es ist über eine Nabelschnur mit einem Laptop oder Tablet verbunden, so daß der Benutzer es mit ein er App in Echtzeit steuern kann. Außerdem ist das Tauchboot mit einem Open-Source-Autopiloten und einem Raspberry Pi-Mikrocomputer ausgestattet. Die gesamte Anlage wiegt etwa 10 kg, das 100 m lange Seil ca. 4,5 kg zusätzlich.

Je nach gewähltem Paket werden Videos entweder von einer SD- oder HD-Kamera an Bord aufgenommen und auf den Bildschirm des Benutzers übertragen. Eingebaute LED-Scheinwerfer helfen bei der Ausleuchtung der dunklen Tiefen und die Laufzeit des Akkus reicht derzeit für etwa eine Stunde bei starker Beanspruchung oder bis zu vier Stunden bei leichteren Aufgaben aus. In Zukunft soll die Kapazität des Akkus verdoppelt werden, außerdem wird die Möglichkeit einer Stromversorgung von der Oberfläche über das Seil geprüft.

Interessierte können das BlueROV2 zu Preisen ab 3.000 $ für das Basismodell, das etwas Montage erfordert, vorbestellen, die Auslieferung soll in zwei Monaten beginnen.

Ein Rover mit ,tödlichem Auftrag’ erscheint im August 2016 in den Fachblogs. Demnach hat sich Robots in the Service of the Environment (RISE), eine im Vorjahr gegründete unabhängige Non-Profit-Organisation mit Sitz in den USA, die sich auf die Entwicklung und den Einsatz von Robotertechnologie für großflächige Umweltprobleme spezialisiert hat, mit der in Oxford beheimateten gemeinnützigen Tiefseeforschungsorganisation Nekton zusammengetan, um einen Unterwasserroboter zu testen, der Rotfeuerfische (Lionfish, Pteroinae) aufspürt und tötet.

Prototyp

Mit weit über einer Million Exemplaren, die die Gewässer an der Ost- und Südküste Nordamerikas befallen haben, bilden diese nicht sehr großen, schönen, giftige Stacheln besitzenden und gefräßigen Fische eine Umweltkatastrophe, die sich bis nach Neuengland im Norden und Venezuela im Süden ausgebreitet hat und Ökosysteme von Massachusetts bis Mexiko beeinträchtigt. Die aus dem indopazifischen Raum stammende invasive Art war bis vor etwa 25 Jahren in amerikanischen Gewässern unbekannt.

Niemand weiß genau, wie sie eingeschleppt wurden, aber DNA-Analysen von Rotfeuerfischen, die in der Karibik, auf den Bahamas und an anderen Orten gefangen wurden, deuten darauf hin, daß alle Rotfeuerfische auf dem amerikanischen Kontinent von nur wenigen Individuen abstammen. Dies deutet darauf hin, daß sie wahrscheinlich das Ergebnis privater Sammler sind, die ihre Aquarien im Meer versenkten.

Die Fische sind Raubtiere ohne natürliche Feinde, haben einen unersättlichen Appetit, der sie täglich fast die Hälfte ihres eigenen Körpergewichts verzehren läßt, und einen rasanten Fortpflanzungszyklus, der sie innerhalb eines Jahres geschlechtsreif werden läßt, wobei die Weibchen alle vier bis fünf Tage 30.000 Eier ablegen. Schlimmer noch: Die einheimischen Fische sind nicht an sie angepaßt, so daß der Rotfeuerfisch einfach heranschwimmen und so ziemlich alles fressen kann, was er will, ohne Alarm zu schlagen.

Das Ergebnis ist die besorgniserregende Ausbreitung eines Fisches, der, sobald er sich etabliert hat, die Population eines Riffs innerhalb nur eines Jahres um 64 % reduzieren kann. Andere Quellen zufolge kann ein einziger Rotfeuerfisch die Fischbiomasse eines Riffs in nur einem Monat um 80 % verringern.

Um das Problem einzudämmen oder sogar rückgängig zu machen, haben die Behörden in den USA und anderswo in den letzten Jahren aktive Maßnahmen gegen den Rotfeuerfisch ergriffen, wie z.B. Sporttaucher zur Jagd auf die Fische zu ermuntern, was aber nur bis zu einer Tiefe von 15 - 25 m funktioniert. Die Tatsache, daß Rotfeuerfische köstlich schmecken, ist ein weiterer Anreiz, und Restaurants haben sich dem Kampf angeschlossen, indem sie Rotfeuerfische auf ihre Speisekarten gesetzt haben. Leider haben solche Aktionen aber nicht ausgereicht.

Um die Jagd zu unterstützen, wird nun auf den Bermudas ein Unterwasserroboter getestet, der an einem Kabel befestigt und von oben ferngesteuert wird, um Rotfeuerfische zu jagen und mit einer Roboterklaue, die einen Stromschlag abgibt, zu töten. Der Roboter besteht aus drei Komponenten: dem ROV, dem Steuersystem und dem Tötungsmechanismus, bei dem verschiedene Arten von Schockmechanismen untersucht werden, z.B. Gleichstrom, Impuls, Wechselstrom oder etwas, das einem Taser ähnelt.

Gegenwärtig werden das ROV an der US-Westküste, und der Tötungsmechanismus an der Ostküste getestet, um in ein paar Monaten zusammengeführt zu werden. Der Prototyp besitzt ein Sichtsystem, mit dem man auf den Fisch zusteuern kann, um ihm dann einen Schlag zu versetzen. Anschließend wird der Kadaver durch eine Pumpe, die einen Wasserstrom erzeugt, langsam in einen Käfig gesaugt, der den Fisch an die Oberfläche bringt. Wie die später Guardian LF1 genannte Maschine funktioniert, ist in einem YouTube-Video mit dem Titel ,Lionfish robot zapper hits the open water’ zu sehen, das im Juni 2017 veröffentlicht wird.

Im gleichen Kontext präsentieren Studenten des Worcester Polytechnic Institute (WPI) im April 2018 ein autonomes Robotersystem, das für die Jagd und Tötung von Rotfeuerfischen keinen menschlichen Bediener mehr benötigt.

des WPI

Der WPI-Roboter besteht aus zwei Systemen. Das eine ist eine KI-Plattform, die maschinelles Lernen, neuronale Netzwerksoftware, Computer-Vision-Bibliotheken und -Modelle einsetzt, um Rotfeuerfische zu identifizieren. Dieses System nutzt eine Datenbank, die aus Tausenden von Bildern von Rotfeuerfischen sowie aus Bildern von Lebewesen erstellt wurde, die keine Rotfeuerfische sind und nicht gejagt werden sollen, wie z.B. Taucher.

Der zweite Teil ist eine Art Speerhalter aus einem rotierenden Zylinder und acht schwimmfähigen Speeren. Wenn sich der Roboter einem Rotfeuerfisch nähert, stößt ein Metallschaft den Speer in den Fisch. Sobald sich der Schaft dann zurückzieht, löst sich die Speerspitze, und ihr Auftrieb zieht den Rotfeuerfisch zum Einsammeln an die Oberfläche. In der Zwischenzeit verdrängt eine wasserdichte, luftgefüllte Kammer das Wasser, das dem Speer entspricht, um die Trimmung des Roboters beizubehalten.

Laut WPI ist der neue Roboter so konzipiert, daß er mit kommerziellen autonomen Robotern kompatibel ist. Ein zweites WPI-Team wird im akademischen Jahr 2018/2019 an einem Navigationssystem arbeiten, das es dem Roboter ermöglichen wird, autonom ein 3D-Suchraster zu erstellen und auszuführen.

Ebenfalls in diesem Kontext ist eine Meldung vom August 2018 einzuordnen, der zufolge Forscher der Queensland University of Technology (QUT) unter der Leitung von Prof. Matthew Dunbabin in Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation Great Barrier Reef Foundation und Google sogenannte RangerBots entwickelt haben, die auf einem AUV der o.e. Firma Blue Robotics basieren und weiteren stacheligen Schädlingen den Garaus machen sollen, nämlich den Dornenkronen-Seesternen (Acanthaster planci).

Diese bis zu 1 m großen, giftigen und korallenfressenden Stachelhäuter machen in Massen einem der artenreichsten Ökosysteme der Erde zu schaffen, dem Great Barrier Reef. Laut einer Studie des australischen Institute of Marine Science hat die Region zwischen 1985 und 2012 die Hälfte ihrer Korallen eingebüßt, wobei 40 % davon den gefräßigen Dornenkronen zum Opfer fielen.

Dabei sind die Stachelhäuter, die zu den größten Seesternen der Welt gehören, eigentlich keine Schädlinge: In geringerer Zahl helfen sie sogar, die Korallenvielfalt zu bewahren, denn sie fressen die am schnellsten wachsenden Arten. Doch sobald sich pro Hektar mehr als etwa 15 Dornenkronen tummeln, wird schneller gefressen, als nachwachsen kann. Tatsächlich gibt es in der Region derzeit mehrere Millionen von ihnen, und nur der Klimawandel setzt den Korallen noch schlimmer zu.

Die Wissenschaftler sehen zwei Hauptgründe für die derzeitige Dornenkronen-Plage: zum einen den Rückgang ihrer natürlichen Feinde wie Stern-Kugelfische oder Tritonshörner, einer Schneckengattung. Zum anderen läßt der zunehmende Eintrag von Nährstoffen aus der Landwirtschaft ins Meer die Algen wuchern - die Hauptnahrung der Dornenkronen-Larven. Um die Ausbreitung aufzuhalten, töten Taucher die Tiere bisher einzeln mit Giftspritzen, ein umständliches Verfahren und ohne durchschlagenden Erfolg.

Ein RangerBot kann hingegen per Tablet durch komplexe Korallenriffe navigiert werden, um dort Dornenkronen-Seesterne aufzuspüren. Die kleinen Killer-Roboter sind darauf trainiert, die Seesterne mit einer Zuverlässigkeit von 99,4 % zu identifizieren, und zwar nur diese korallenzerstörende Art. Das 15 kg schwere und 75 cm lange Gerät schießt dann eine tödliche Injektion aus Essig oder Gallensalz in den Seestern.

Der Roboter kann pro Batterieladung bis zu acht Stunden tauchen und auch nachts im Einsatz sein, selbst in Gewässern mit Haien und Krokodilen. Zudem kann er die Korallenriffe auch auf andere Gefahren hin inspizieren, etwa sonstige Schädlinge, Korallenbleiche oder Versandung.

Im Zuge der Recherche zeigte sich, daß die QUT die erste Version des RangerBots schon Anfang der 2000er Jahre entwickelt hat, die damals COTSBot genannt wurde und eine Genauigkeit von etwa 65 % erreichte. Der Roboter soll in der Lage gewesen sein, etwa 20 Einsätze pro Tag durchzuführen und mit Hilfe einer Nadel am Ende eines langen, umhängenden und ausklappbaren Arms und zwei Litern eines speziell entwickelten Gifts etwa 200 Dornenkronen-Seesterne zu töten.

Darüber hinaus wird im Oktober 2018 berichtet, daß

ein weiteres QUT-Team unter der Leitung von Prof. Peter Harrison von

der Southern Cross University einen Unterwasserroboter

namens LarvalBot entwickelt hat, als eine neue Generation

des RangerBot, mit dem es erstmals gelungen ist, geschädigte Bereiche

des Great Barrier Reef mit hitzetoleranten Baby-Korallenpolypen zu

besiedeln, um die Auswirkungen von Raubtieren und Klimawandel konstruktiv

zu bekämpfen.

Das Riff wurde durch eine Reihe größerer Bleichereignisse verwüstet, zuletzt 2016 und 2017, bei denen der mittlere und nördliche Teil schwer geschädigt wurde. Diese Bleichereignisse treten auf, wenn anormale Meeresbedingungen, wie z.B. wärmeres Wasser, Streß für die in den Korallen lebenden Algen verursachen und diese verdorren, ausbleichen und abzusterben drohen. Die Korallen können sich von solchen Ereignissen selbst erholen, aber da die Temperaturen des Meeres voraussichtlich weiter steigen werden, suchen Naturschützer nach Wegen, um den Korallen eine bessere Chance zu geben.

Die Great Barrier Reef Foundation hatte daraufhin im Rahmen des Out of the Blue Box Reef Innovation Challenge 300.000 AU$ für das beste Konzept bereitgestellt, das die Erhaltung unterstützt. Das aus fünf Finalisten ausgewählte Siegerprojekt stammte von den Professoren Harrison und Dunbabin: eine Idee, die dem Massenlaichen von Korallen einen enormen Auftrieb geben soll. Die Innovatoren verwenden das Preisgeld, um diese Idee in die Tat umzusetzen.

Das Konzept beginnt mit der Sammlung von Millionen von Korallenlaich und der Aufzucht dieser Korallenbabys in großen Becken mit einem Durchmesser von 30 m, wobei in Zukunft noch größere Tanks gebaut werden sollen. Wenn die Zeit reif ist, verteilen die LarvalBots die Korallenlarven während der jährlichen Laichzeit im Riff. Es wird erwartet, daß dies nicht nur die Anzahl der Babykorallen um das Hundertfache erhöhen wird, sondern daß sie auch dort plaziert werden können, wo das Riff sie am meisten braucht.

Bei Tests, über die im Januar 2020 berichtet wird, hat der LarvalBot in sechs Stunden über 30.000 m2 abgedeckt. Nun will die QUT in den Folgemonaten versuchen, eine Fläche von 1.000.000 m2 mit dem besonderen ROV wiederherzustellen.

Eine weitere Consumer-Unterwasserdrohne wird im

September 2016 bekannt,

als ihre Entwickler um Henry He zur Finanzierung eine

Crowdfunding-Kampagne auf indiegogo starten. Das CCROV genannte,

kastenförmige Gerät bietet die gleichen grundlegenden Funktionen wie

andere Modelle, hat aber eine integrierte 4K-Kamera, die Echtzeit-Videos

an den Betreiber sendet.

mit Spule

Das CCROV ist über ein Steuerkabel mit seinem Bediener an Land verbunden, wobei zwischen Kabellängen von 20 - 100 m gewählt werden kann, die auf ein landgestütztes ,Tether Deployment System’ (TDS) aufgespult werden. Dieses System kommuniziert über Wi-Fi mit dem Mobilgerät des Benutzers oder einer optionalen Joystick-Steuerungseinheit, um die Drohne bis zu ihrer maximalen Tauchtiefe von 100 m zu steuern und dabei das Bild der Bordkamera zu betrachten.

Neben der Kamera verfügt das CCROV über vier LED-Scheinwerfer und sechs Schubdüsen - vier für die horizontale und zwei für die vertikale Bewegung. Eine 90-minütige Ladung des Akkus, der sich nicht in der Drohne, sondern im Seilauslösesystem befindet, reicht für etwa eine Stunde Nutzung aus.

Die Indiegogo-Kampagne mit einem Zielbetrag von 20.000 $, bei der ein CCROV mit einem 25 m langen Kabel für 1.599 $ angeboten wird (der später geplante Verkaufspreis liegt bei 2.699 $), ist erfolgreich, wobei sue von nur 18 Unterstützern mit insgesamt 31.837 $ finanziert wird. Im März 2018 wird gemeldet, daß nun alle CCROVs ausgeliefert worden sind. Dem Stand von 2025 zufolge ist das Gerät noch erhältlich, kostet inzwischen aber rund 4.000 €.

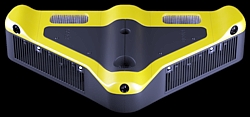

Ähnlich geht es auch 2017 weiter: Im Januar stellt der in Peking ansässige Drohnenhersteller PowerVision Robot auf der CES eine Unterwasserdrohne in der Form eines Rochens vor, die mit Sonar Fische aufspürt, mit blauem Licht anlockt und mit einer 4K-Kamera das ganze Geschehen auf das Smartphone überträgt. Für das neue ROV wird PowerVision mit dem Best of CES 2017 Award ausgezeichnet - dem später noch weitere Designpreise folgen.

Die 2009 gegründete Firma war im Vorjahr mit der Flugdrohne Power Egg international bekannt geworden, die unter Neue Designs in der Jahresübersicht der Elektro- und Solarfluggeräte aufgeführt ist (s.d.).

Das 3,8 kg schwere Profigerät namens PowerRay kann 30 m weit unter die Wasseroberfläche tauchen und mit einem optionalen Sonaraufsatz Fische in bis zu 40 m Entfernung aufspüren. Angler können es auch mit Ködern bestücken und losschicken, um mit dem blauen Licht Fische anzulocken. Die Drohne verfügt über einen Videostabilisierungsmodus sowie eingebaute LED-Frontlichter. Für die Steuerung und die Übertragung von Live-Fotos und -Videos an den Benutzer sorgt ein 70 m langes Kabel, die Batterielaufzeit wird mit vier Stunden angegeben.

Als weiteres optionales Extra gibt es eine PowerVision VR-Brille, die eine Ego-Perspektive bietet und es dem Benutzer ermöglicht, die Drohne durch Neigen des Kopfes zu steuern. Preise sind noch bekannt gegeben worden, das PowerRay soll ab Februar für Vorbestellungen verfügbar sein, der Preis beträgt 1.600 €, geht später aber bis auf 449 $ herunter.

Im Jahr 2020 kommt die Überwasser-Schwimmdrohne PowerDolphin hinzu, die mit einer drehbaren Doppelgelenkkamera mit einem Aufnahmewinkel von 132° ausgestattet ist und von einem 5,8 Ah Akku angetrieben wird, der eine Betriebszeit von zwei Stunden ermöglicht.

Zusätzlich zu den Bildgebungsfunktionen nutzt das Gerät Sonartechnologie für die Unterwasserkartierung und integriertes GPS für die Wegpunktnavigation. Es soll eine Höchstgeschwindigkeit von 4,5 m/s erreichen. Die PowerDolphin wird für 799 $ für das Standard-Paket, 799 $ für das Explorer-Paket und 899 $ für das Wizard-Paket angeboten. Gebraucht läßt sie sich später aber ab 400 € finden.

Im März 2017 folgt eine Crowdfunding-Kampagne auf indiegogo für die Unterwasserdrohne Gladius des chinesischen Unternehmens CHASING-Innovation Co. Ltd., die in den Modellen Standard und Advanced hergestellt wird, komplett mit einem eigenen Hartschalen-Reisekoffer. Die ROVs mit den Maßen 432 x 269 x 112 mm haben ein schwimmfähiges Gehäuse aus Aluminiumlegierung, vier Schubdüsen, eine Laufzeit von drei Stunden pro 1,5-stündiger Ladung der beiden Lithium-Polymer-Akkus und eine maximale Vorwärtsgeschwindigkeit von 2 m/s.

Beide Versionen der 3,2 kg schweren Drohne sind mit einer 30 m langen Leine ausgestattet, die an einer mit Wi-Fi ausgestatteten Boje befestigt ist, welche an der Oberfläche mitgeschleppt wird. Ein längeres 100 m Kabel ist als Upgrade erhältlich, mit dem sich die Drohne weiter von der Boje entfernen und/oder tiefer tauchen kann. Die maximale Tauchtiefe beträgt 100 m. Die beiden Modelle haben unterschiedliche Wi-Fi-Reichweiten, wobei die Standard-Drohne eine Reichweite von 30 m und die Advanced-Drohne eine Reichweite von 500 m hat.

Mit Hilfe eingebauter LED-Scheinwerfer werden Fische, versunkene Schiffe u.ä. ausgeleuchtet und von der Kamera mit einer maximalen Auflösung von 1080p/60fps bei der Standard-Drohne bzw. 4K/30fps bei der Advanced-Drohne aufgezeichnet, wobei das Filmmaterial und die Fotos auf einer integrierten SD-Karte gespeichert werden. Über einen 720p-Video-Feed kann man aber auch in Echtzeit sehen, was die Kamera der Drohne sieht. Das System verfügt über eine videospielähnliche Steuerung und integriert das iOS- oder Android-Smartphone des Benutzers.

Was auch immer der Grund dafür ist - die Crowdfunding-Kampagne, bei der das Standard-Modell der Gladius für 599 $ und das Advanced-Modell für 799 $ erhältlich ist (die später erwarteten Verkaufspreise liegen bei 1.599 $ bzw. 2.199 $), ist extrem erfolgreich: In weniger als neun Stunden bringen 582 Unterstützer 488.903 $ zusammen, wobei das Finanzierungsziel nur 30.000 $ betragen hat.

Im Juli 2018 folgt mit der Gladius Advanced Pro eine Unterwasserdrohne, die über vier Stunden lang bis zu einer Tiefe von 100 m tauchen kann. Das Spitzenmodell der Gladius-Reihe wiegt etwa 5 kg, verfügt über eine 4K-Kamera und 64 GB integrierten Speicherplatz - und auf dem Kontrollbildschirm gibt es eine Orientierungsanzeige, ein 3D-Modell des Gladius, das anzeigt, in welche Richtung das ROV gerichtet ist. Der Preis wird mit 2.199 $ angegeben.

Eine günstigere Gladius Standard Pro mit 16 GB Speicher, 1080p/60fps Kamera und einer Tauchtiefe von 50 m kostet 1.749 $. Im Oktober wird zudem eine noch kleinere Gladius Mini angekündigt, die 384 x 224 x 137 mm mißt, 2,5 kg auf die Waage bringt und einige zusätzliche Funktionen hat. So kann es in einem Neigungswinkel von plus oder minus 45° arretiert werden und besitzt neben den üblichen vier Triebwerken ein zusätzliches vertikales im Heck, das für mehr Stabilität sorgt. Das Mini-ROV ist für 1.099 $ vorbestellbar, der geplante Verkaufspreis liegt bei 1.299 $.

Im September 2019 wird dann eine Crowdfunding-Kampagne für die Unterwasserdrohne Dory gestartet, die dem Unternehmen 240.736 $ einbringt - bei einem Zielbetrag von nur 30.000 $. Die Dory mißt nur 247 x 188 x 92 mm, wiegt 1,3 kg, kann bis zu einer maximalen Tiefe von 15 m abtauchen und kommuniziert über ein elektrisches Kabel mit einer Wi-Fi-Boje an der Oberfläche. Zu den weiteren Merkmalen gehören drei vertikale und zwei horizontale Strahlruder und eine automatische Tiefenhaltefunktion. Die maximale Vorwärtsgeschwindigkeit beträgt 1,5 Knoten und die Batterien reichen für eine Stunde Betriebszeit aus. Der Preis während der Kampagne beträgt 349 $, der für später geplante Verkaufspreis liegt bei 499 $.

mit Greifarm

Im Mai 2020 folgt das Chasing M2 mit einem Gehäuse aus einer Aluminiumlegierung und acht vertikalen/horizontalen Schubdüsen, die dem ROV eine 360°-Manövrierfähigkeit verleihen. Außerdem sind diese Triebwerke so konstruiert, daß sie keine Fremdkörper wie Sand oder Unkraut einsaugen. Das Gerät wird zu einem Preis von 2.699 $ angeboten.