TEIL C

TEIL C

SolarhÄuser und solare Bauelemente (2019)

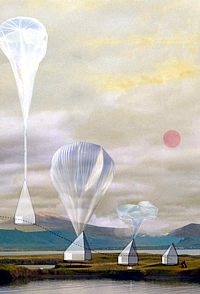

Zu den eigenwilligsten Designs in diesem Jahr gehört das Projekt

Hour Glass der Londoner Architekturbüros Studio

McLeod und Ekkist,

das im Januar den zweiten Platz im Dezeen x MINI

Living Future Urban Home Wettbewerb gewinnt, bei dem Vorschläge

gesucht wurden, wie die Menschen in 100 Jahren leben könnten. Der

erste Platz geht übrigens an das Londoner Architekturbüro The

D*Haus Company für ihren Vorschlag

hochwassersicherer georgianischer Stadthäuser, der dritte Platz an

die Architektin Maria Vergopoulou für den Vorschlag,

kokonartige Häuser aus extrem feinen Biokunststoff-Fasern herzustellen,

die aus lokal angebautem Gemüse gewonnen werden.

(Grafik)

Das Konzept Hour Glass sieht kleine Häuser vor, die mit Heißluftballons ausgestattet sind und es den Bewohnern ermöglichen, von einer Stadt in die andere oder von einer städtischen in eine ländliche Umgebung zu ziehen. Das Konzept ist vom nomadischen Erbe der Menschen inspiriert und will diesen (wieder) die Freiheit geben, jeden Tag frei zu wählen, in der Stadt oder in der Natur zu leben, angeschlossen oder netzunabhängig zu sein.

Die Häuser sind leicht und können sich an verschiedene Klimazonen anpassen, je nachdem, wohin der Nutzer umziehen möchte. In städtischen Gebieten würden die Häuser zusammen mit anderen fliegenden Häusern an eine rahmenartige Megastruktur angedockt und so eine Möglichkeit für Gemeinschaft und soziale Interaktion zwischen Nachbarn bieten.

Um den größten Innenraum auf der kleinsten Grundfläche zu schaffen, ist ein intelligentes Fußbodensystem installiert, das aus einer Reihe von motorisierten Stiften besteht, die sich in verschiedene Höhen erheben können, um die Form von Möbeln anzunehmen. Dies ermöglicht den Bewohnern, ihr winziges Haus je nach Bedarf in ein Eßzimmer, ein Schlafzimmer oder ein Büro umzuwandeln.

Die Innen- und Außenwände der Häuser sollen mit einer von innen transparenten LED-Haut verkleidet werden, um ihr Aussehen je nach Bedarf zu verändern. Innenwände könnten z.B. getäfelten Flächen ähneln oder per Livestream übertragene Naturszenen zeigen, während die Haut außen eine Tarnung bieten oder sich in das Farbschema der städtischen Rahmenstruktur einfügen kann. Zwar wird nichts über die Energieversorgung erwähnt, doch das Konzept ist so interessant, daß ich es hier unbedingt erwähnen wollte.

(Grafik)

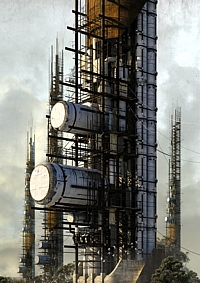

Bei der diesjährigen Evolo Skyscraper Competition, deren Gewinner im April bekannt gegeben werden, geht der erste Platz an den in diesen Jahresübersichten schon mehrfach erwähnten serbischen Designer Marko Dragicevic und seinen Methane Scraper, eine riesige vertikale Abfallbehandlungsanlage, die Methan zur Energiegewinnung produziert. Der modular aufgebaute Turm, gedacht für das neue Stadtviertel Distrikt 3 in Belgrad, besteht aus Abfallkapseln, die an einem Betonkern befestigt sind.

Konkret werden die städtischen Abfälle zunächst in einer Sortieranlage nach Abfallarten getrennt, von wo aus die wiederverwertbaren Abfälle wie organische Stoffe, Holzteile und Papier zur Recyclinganlage gebracht und in modularen Abfallkapseln entsorgt werden. Diese Kapseln werden mit Kränen am Turmkern befestigt, wobei jede Kapsel mit einem Luftzufuhrsystem und einer Rohrleitung ausgestattet ist, die mit dem Methantank verbunden ist. Wenn die organischen Stoffe verrotten, wird das durch den Prozeß erzeugte Methan aus der Kapsel abgesaugt und später in elektrische Energie umgewandelt.

Wenn sich das Material in einer Kapsel vollständig zersetzt hat, kann die Kapsel entnommen, gereinigt und neu befüllt werden. Diese Art von Deponie verringert nicht nur die negativen Auswirkungen auf Luft und Boden, sondern reduziert auch den Platzbedarf für die Lagerung von Abfällen erheblich.

(Grafik)

Beim zweitplazierten Entwurf Airscraper der polnischen Architekten Klaudia Gołaszewska und Marek Grodzicki handelt es sich um einen riesigen Wolkenkratzer, der um eine runde, leere und glatte Schornsteinstruktur herum gebaut ist, in der städtische verschmutzte Luft unten angesaugt und durch Filter nach oben gesaugt wird. Die daraus resultierende Luftzirkulation trägt auch dazu bei, den städtischen Wärmeinseleffekt zu verringern. Der Airscraper kann 7.500 Menschen beherbergen.

Dabei kombiniert das 800 m hohe Bauwerk mit einem Durchmesser von 60 m drei Modultypen, die um den 30 m breiten inneren Schornstein gestapelt sind: Luftansaugmodule, Solargewinnmodule und grüne Gartenmodule. Die Luftansaugmodule befinden sich ganz unten im Turm und sammeln die verschmutzte Luft von der Straßenebene. Sie neben einem komplexen Filter- und Ionisierungssystem auch über eine modulare kinetische Fassade, die auf die jeweilige Windrichtung reagiert und den Lufteinlaß optimiert.

Die Solarenergie-Gewinnmodule sind im mittleren Teil des Turms positioniert, wo sie der Sonneneinstrahlung stärker ausgesetzt sind. Sie sind mit kinetischen Reflexionsspiegeln (Heliostaten) ausgestattet, die die Sonnenstrahlen auf die schwarze Oberfläche des Schornsteins reflektieren, um den notwendigen Kamineffekt zu erzeugen. Die grünen Gartenmodule mit dichter Vegetation sind wiederum in den Wohnteil des Turms integriert, welcher sich in 400 m Höhe und darüber befindet, wo die Smogschicht nicht hinreicht. Diese Module regulieren den Sauerstoffgehalt der Luft, gleichen das Mikroklima des Turms aus und bieten attraktive und gesunde öffentliche Bereiche.

Der dritte Platz geht übrigens an Creature Ark: Biosphere Skyscraper von Zijian Wan, Xiaozhi Qi und Yueya Liu aus dem Vereinigten Königreich. Der Wolkenkratzer mit spiraliger Außenhülle soll als vertikales Naturschutzgebiet mit integrierten Forschungseinrichtungen dienen, in dem in seinem Inneren mehrere Ökosysteme simuliert werden, in denen Tiere und Pflanzen gedeihen.

(Grafik)

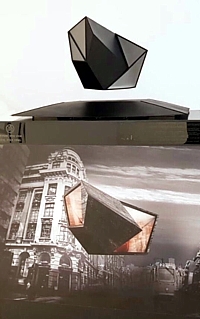

Ebenfalls im April erscheinen erstmals Berichte über das Projekt Rising Oases von Prof. Georges Kachaamy, der damit die Zukunft einer Schwebenden Architektur erforscht, für die es im englischen bereits einen Fachbegriff gibt: Gravity Defiant Architecture (GDA; auch: Airborne Architecture). Der aus dem Libanon stammende Kachaamy, der gegenwärtig Direktor des Zentrums für Forschung, Innovation und Design an der American University Dubai (AUD) ist, hatte 13 Jahre zuvor, als er noch Student in Japan war, damit begonnen, sich mit einer futuristischen Architektur zu beschäftigen, die sich vom Boden befreit.

Das Konzept besteht derzeit aus einer Reihe von frei schwebenden, gebauten Umgebungen, die natürliche Ressourcen wie Licht, Wind, Wasser, Flora und Fauna nutzen, um den Menschen zu helfen, sich zu entspannen. Um eine Flucht aus der Stadt in der Stadt zu ermöglichen, heben die Strukturen buchstäblich vom Boden ab und schweben auf einer anderen Ebene als der Rest der Stadt.

(Modell und Grafik)

Eine Architektur, die es ermöglicht in der Luft zu schweben und sich vom Boden zu lösen, bringt eine Reihe von Vorteilen mit sich, wie z.B. die Rückgewinnung von Land für die Begrünung und Gestaltung der Landschaft. Zudem hilft der Ansatz, die Architektur selbst vor Erdbeben und Überschwemmungen zu schützen. Rising Oases ist dem zufolge eine der Hauptattraktionen auf der Dubai Design Week im November, was der GDA-Idee viel Presse bringt.

Nachdem er eine Reihe von Technologien und Materialien getestet hatte, kam der Architekt und Künstler zu dem Schluß, daß die Maglev-Technik die beste Option sei - zumindest im Moment. Da die schwebenden Objekte von der Stärke der Magnetkraft abhängen, wählt Kachaamy für seine Prototypen 3D-gedrucktes, superleichtes Kunststoffmaterial.

Trotz der Meinung von Magnetschwebe-Experten, daß die Technologie zu teuer ist und nur eine begrenzte Höhe bietet, da die Prototypen nur wenige Zentimeter über ihrer magnetischen Basis schweben, plant Kachaamy den Bau immer größerer und höherer Prototypen, einschließlich eines lebensgroßen Modells - ein Ziel, das er hofft, noch zu Lebzeiten zu erreichen. Wie es sich mit der Energieversorgung verhält, scheint bislang aber kein Thema zu sein.

Dabei hat Kachaamy seit Beginn des Projekts die Größe seiner Prototypen stetig erhöht, angefangen mit dem abgebildeten Modell The Spring , über das fast 2 m lange Modell The River, das dem oben gezeigten Design entspricht, bis zu dem Modell The Waterfall, das vollständig in VR entworfen ist und im Rahmen der Architekturbiennale 2021 in Venedig ausgestellt wird. Danach ist jedoch nicht Neues mehr darüber zu hören.

Im Mai 2019 stellt das Architekturbüro Perkins+Will ein neues und beeindruckend nachhaltiges Holzgebäude vor, das für Vancouver in Kanada geplant ist. Der Earth Tower wird als „der höchste Hybrid-Holzturm der Welt“ bezeichnet, da er einen Betonkern enthalten und nicht ausschließlich aus Holz bestehen wird. Über die genaue Höhe ist noch nichts bekannt, die Schätzungen sprechen von 150 m und von 35 - 40 Stockwerken. Aufgrund seines Energiekonzepts könnte er auch das höchste Passivhaus der Welt werden.

(Grafik)

Die Entwürfe zeigen ein fast hufeisenförmiges Podium, auf dem sich der Turm selbst befindet. Auf einer Gesamtfläche von 31.587 m2 gibt es neben rund 200 Wohnungen auch Büros, Geschäfte und Restaurants. Die künftigen Bewohner des Mischnutzungsprojekts der Bauherren Delta Land Development auf einem Grundstück an der Eighth Avenue werden Zugang zu Wintergärten haben, die südseitig ausgerichtet sind und über drei Stockwerke gehen. 12 - 18 Haushalte teilen sich jeweils einen dieser bepflanzten Wintergärten. Ein zusätzliches Glashaus befindet sich auf der Dachterrasse, die einen 360°-Ausblick über die Hafenmetropole bietet.

Bei der Innenraumgestaltung wird das Holz bewußt unbehandelt belassen, um seine natürliche Schönheit hervorzuheben, und sowohl der Turm selbst als auch das Podium sind begrünt. Das Hochhaus wird ohne Heizung auskommen und den Wärmebedarf aus passiven Quellen decken, wie Sonnenenergie sowie Abwärme von Menschen und Maschinen. Außerdem wird es zumindest einen Teil seines Stroms von PV-Paneelen beziehen.

Mit dem angestrebten Energieziel von jährlich 40 kWh/m2 soll sogar Vancouvers neuer ,Zero Emissions Building Plan’ übererfüllt werden, mit dem die Stadt eine einheitliche Richtlinie der bislang unterschiedlichen Emissionsbilanzierungen schaffen will. Ob der Earth Tower tatsächlich gebaut wird, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar.

(Grafik)

Im Juli erscheint in der Presse der Entwurf solarCLOUD des in Istanbul ansässigen Studios superspace von Sinan Gunay und Nurhayat Oz, das im Rahmen des Landart-Generator-Wettbewerbs, der dieses Jahr in Abu Dhabi stattfindet, in die engere Wahl gezogen wird. Die künstlerische Installation, die am Tor von Masdar City aufgestellt werden soll, besteht aus 1.500 kleinen Ballons vor, die tagsüber mit Hilfe der Sonnenenergie aufsteigen und durch ihr kohlenstoffverstärktes Gewebe mit Dünnschicht-Photovoltaik Licht einfangen, um elektrische Energie im Umfang von jährlich 2.000 MWh zu erzeugen.

Als sich endlos bewegende Wolke sollen sie darunter gleichzeitig Schatten spenden. Nachts fallen die Ballons dann sanft herab, verhalten sich wie eine kinetische Skulptur und bilden eine Basis für digitale Echtzeit-Lichtkunstshows. Wie sich später herausstellt, wird das Projekt aber nicht umgesetzt.

(Grafik)

Im September 2019 veröffentlichen die Blogs zwei erwähnenswerte Designs: Das erste stammt von der experimentellen Architektin Margot Krasojević, die uns ebenfalls schon mehrfach in den Jahresübersichten begegnet ist und diesmal mit ihrem Vorschlag für ein solarbetriebenes Krematorium Furore macht, das nicht nur erneuerbare Energien für die Einäscherung nutzt, sondern den Menschen auch die Möglichkeit gibt, die Asche ihrer Verblichenen in Tattoos, ein Betonriff oder sogar Feuerwerk zu verwandeln.

Neben der für Los Angeles angedachten solarbetriebenen Einäscherungskammer, um die herum Parabolreflektoren installiert sind, um die stärkste Sonnenkonzentration zu gewährleisten, sowie einem mit Biomasse oder Biogas gespeisten Notbrenner, sieht das Projekt ECO CREMATION - Holographic Recycling Cremation eine offene Kapelle mit einem Versammlungsraum und einen animierten Zoetrope-Garten der Erinnerung mit holographischen Projektionen der Verstorbenen vor.

Da ein umweltfreundlicher ,Scheiterhaufen’ errichten werden soll, verwendet die Solarkammer zudem kombinierte Schichten aus dichroitischem und Fresnel-Glas, um die Sonnenstrahlen zu konzentrieren und die Illusion eines brennenden Feuers zu vermitteln - als eine spirituelle, zeremonielle Alternative zu einem offenen Feuer, das die Umwelt verschmutzen würde.

Das zweite Design ist ein studentischer Finalist des diesjährigen US-Wettbewerbs Radical Innovation der gleichnamigen Stiftung, der eine lobende Erwähnung erhält. Die Innovation Nebka (o. Nebka Protective System) von Sharareh Faryadi bietet eine mögliche Lösung für den Schutz der iranischen Wüsten und kann sowohl für Wohn- als auch für Gästeunterkünfte eingesetzt werden, um den Ökotourismus in der Region zu fördern. Das Potential ist groß, denn fast ein Viertel der Fläche des Iran besteht aus Wüste, deren berühmteste die Wüste Lut ist, ein von der UNESCO anerkanntes Naturphänomen.

(Grafik)

Wo der wandernde Sand für eine magische Landschaft sorgt, profitiert die Tierwelt der Wüste von einer gewissen Stabilität - hier kommen die Nebkas ins Spiel. Ein Nebka ist eine kleine, vom Wind verwehte Sandanhäufung, die durch einen Busch oder einen Baum verankert ist. Nebkas helfen Wüstentieren zu überleben und tragen dazu bei, die Verdunstung und die Verschiebung von Sandablagerungen zu kontrollieren. Mehr Nebkas in Wüsten in der Nähe von bebauten Gebieten können die Städte vor Sandverwehungen schützen.

Faryadis Nebka-Schutzsystem ist ein komplizierter, aber faszinierender Weg, um die Zahl der Nebkas über einen 12-Jahres-Zyklus zu erhöhen. In einem kreisförmigen Gebiet in der Wüste wird in der Mitte ein rundes Observatorium zu errichtet, von dem ein langes, armförmiges Hotel wie ein Uhrzeiger ausgeht. Dazu passend wird der Kreis in zwölf Abschnitte unterteilt.

Im ersten Jahr dienen die langen Wände des Hotels als Damm gegen den vom Wind verwehten Sand. Jeder Tourist und Forscher, der sich im Hotel aufhält, pflanzt einen Samen oder Setzling. Einige von ihnen werden sprießen und Nebkas hervorbringen, die den Sand stabilisieren. Nach einem Jahr wird das gesamte Hotel in den zweiten Abschnitt gehoben, und die Nebka-Entwicklung beginnt von neuem. Zwölf Jahre später hat das Hotel den Kreis geschlossen, und die ehemals leere Wüste sich in einen Dschungel junger Nebkas verwandelt.

Der runde, zentrale Bereich soll einen gläsernen Aufzug enthalten, um den man herumgehen kann, um einen 360°-Blick auf die Wüste zu haben. Im Inneren sind zudem Gemeinschaftsräume, Restaurants, Cafés, ein Museum, ein Wüstenforschungsinstitut u.a. geplant. Den Strom werden Solar- und Windenergie liefern, auch den, der für den jährlichen Umzug des Gebäudes benötigt wird.

(Montage)

Das Konzept eines solarbetriebenen Veranstaltungsorts mit einer doppelschaligen Fassade wird im Oktober 2019 veröffentlicht. Es ist der Beitrag des iranischen Architekturbüros Mirage Architecture Studio aus Teheran zu dem im Februar ausgeschriebenen internationalen Wettbewerb für die neue litauische Nationale Konzerthalle auf dem Tauras-Hügel in Vilnius.

Das würfelförmige Gebäude mit dem Namen Tautos Namai - ein Kubus aus Solarglas mit einer transparenten Außenhülle und einer opalen Innenhülle - soll Kunst im Inneren wie im Äußeren beherbergen, wobei sich das Äußere nachts mittels holographischer Anzeigen zu einem lebendigen Kunstwerk verwandelt, das wie ein Diamant leuchtet. Durch die Verwendung von mehr als 18.000 holographischen Displays wird sich das Aussehen des Gebäudes bei Nacht nie wiederholen und eine Vielzahl von surrealen und abstrakten Bildern zeigen.

Die Planung sieht vor, den multifunktionale Konzertsaal mit einem Fassungsvermögen von 550 Plätzen unterirdisch unterzubringen, während die oberirdischen Räume für Künstlerworkshops, Schulungsräume und andere Zwecke genutzt werden. Gemäß den Vorgaben des Wettbewerbs wird das Gebäude mehr Energie erzeugen als es verbraucht, einschließlich des Strombedarfs der holographischen Fassade. Zudem sollen die Auswirkungen auf den Standort minimiert und recycelte Materialien verwendet werden.

Der von Mirage Architecture eingereichte Entwurf gewinnt den Wettbewerb zwar nicht, ist jedoch ein erwähnenswerter innovativer Weg, um Solarenergie und Kunst unter einem Dach zu vereinen.

(Grafik)

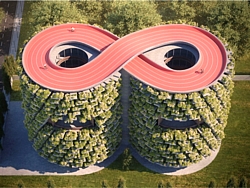

Ebenfalls im Oktober 2019 gewinnt das indische Büros Nudes Architecture in Pune, Maharashtra, den ersten Preis in einem Designwettbewerb zur Gestaltung einer neuen Schule in der beliebten Studentenstadt, die in den letzten zehn Jahren ein dramatisches Stadtwachstum erlebt hat.

Der Entwurf Forest (o. Forest School) sieht ein zusammenhängendes Paar 32 m hoher zylindrischer Türme mit einer üppigen grünen Außenverkleidung vor. Es gibt sechs Stockwerke, im Erdgeschoß ein Atrium mit doppelter Höhe, und darüber fünf Stockwerke mit Klassenzimmern. Außerdem sollen im Untergeschoß ein Schwimmbad und Tennisplätze gebaut werden. Die gesamte Nutzfläche der Schule beträgt ca. 11.500 m2 und beherbergt Lernumgebungen von der frühkindlichen Erziehung bis zur 12. Klasse.

Die Pflanzen der grünen, lebenden Hülle aus waldähnlichen Vorsprüngen sind für die Schaffung einer gesunden Umgebung zum Atmen von entscheidender Bedeutung, da sie Schadstoffe aus der Luft entfernen und auch der erhöhte Sauerstoffgehalt von Vorteil ist. Die Pflanzen tragen dazu bei, das Gebäude kühl zu halten und reduzieren auf natürliche Weise die Geräusche der Stadt. Zu ihrer Pflege gibt es auf jeder Etage einen Wartungsweg, über den Gärtner zu den Pflanzen gelangen, ohne den Unterricht zu stören.

Die zusätzliche, in Form der liegenden Acht des Unendlichkeitszeichens geformte Strecke, die die beiden Türme an der Spitze miteinander verbindet, bezeichnen die Architekten als „Radweg für eine Stadt, in der es kaum Fußgänger- und Radwege gibt“. Außerdem kann die Schleife für Workshops, Ausstellungen, von Studenten organisierte Märkte und Freizeitaktivitäten genutzt werden. Der Baubeginn war ursprünglich für 2021 geplant, wurde jedoch aufgrund der sogenannten Corona-Pandemie verschoben. Es gibt bislang keine Hinweise darauf, daß der Bau zwischenzeitlich begonnen hat.

(Grafik)

Im November werden gleich mehrere interessante Designs veröffentlicht, wie beispielsweise der LIFE Hamburg genannte Entwurf des Labors für visionäre Architektur (LAVA), das sich mit dem urbanen Landwirtschaftskollektiv Cityplot mit Sitz in Amsterdam und Berlin zusammengetan hat, um in Hamburg-Bramfeld einen zukunftsorientierten und energieautarken Bildungscampus zu schaffen, der im Jahr 2023 eröffnet werden und das Lernen für 800 Kinder und 800 Erwachsene ,neu erfinden' soll.

LAVA war im Jahr 2007 von Chris Bosse, Tobias Wallisser und Alexander Rieck als Netzwerk mit Büros in Sydney, Stuttgart und Berlin gegründet worden.

Die von der Natur inspirierte und mit Solarenergie vom Dach betriebene Lernlandschaft mit einer Bruttogeschoßfläche ca. 16.700 m2, deren Planung die Life Hamburg GmbH & Co. KG übernimmt, ist in Form einer Unendlichkeitsschleife angelegt und verkörpert die Bildungsparadigmen der internationalen Initiative Learnlife (zielgerichtetes und persönliches Lernen) sowie die Raumtypologiekonzepte des amerikanischen Futuristen David Thornburg.

(Grafik)

Das organisch geformte Gebäude mit drei Obergeschossen und einem partiellen Untergeschoß, das Anfang des Jahres zum Sieger eines Wettbewerbs gekürt wurde, besitzt eine CO2-absorbierende grüne Fassade und einen organischen Dachgarten und verfügt über eine zentrale Agora, in der die zentralen Einrichtungen, die Kantine und der Sportbereich untergebracht sind. Großzügige Treppenhäuser verbinden die beiden Gebäudeteile miteinander zu einer durchgehenden Landschaft.

Später veröffentlichte Grafiken unterscheiden sich aber beträchtlich von dem ursprünglichen Entwurf; über weiterführende Schritte ist bislang nichts bekannt.

(Grafik)

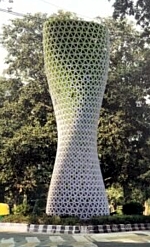

Ein weiteres Design, das in diesem Monat in den Blogs erscheint, stammt von dem Architekturbüro Studio Symbiosis, das im Rahmen eines Pro-bono-Projekts ein System von Luftreinigern entwirft, das die Luftqualität in der indischen Hauptstadt Delhi verbessern soll, die nach Angaben der WHO zu den schlechtesten der Welt gehört und als die fünfthäufigste Todesursache in Indien gilt. Symbiosis ist ein Studio für Architektur, Stadtplanung und Innenarchitektur mit Sitz in Stuttgart, Deutschland, und Delhi, Indien, das 2010 von Britta Knobel Gupta und Amit Gupta gegründet wurde.

Herzstück des Vorschlags ist eine Reihe von riesigen Luftreinigungstürmen, die mit grünen Pflanzgefäßen mit Tröpfchenbewässerung ausgestattet sind. Die nach aerodynamischen Grundsätzen entwickelten Luftreiniger namens AЕ©ra basieren auf einer gekrümmten Form und Luftdruckunterschieden, um verschmutzte Luft anzusaugen und kühle, saubere Luft zu erzeugen.

Jeder Turm hat zwei Hauptkammern: eine zur Erhöhung der relativen Luftgeschwindigkeit, die andere zur Reinigung der verschmutzten Luft, bevor diese mit hoher Geschwindigkeit und bei niedrigeren Temperaturen wieder ausgeblasen wird - was einen Druckunterschied erzeugt, der erneut warme, verschmutzte Luft in den Turm hinein führt.

Die Architekten schätzen, daß ein 18 m hoher Turm die Kapazität hätte, täglich 30 Mio. m3 Luft zu reinigen. Ihr Vorschlags sieht zunächst die Errichtung eines Rings aus sogar 60 m hohen Türmen um die Stadtgrenze vor, um den Fluß der externen Verschmutzung zu stoppen.

Um für saubere Luft in der Stadt zu sorgen, sollen dann an ausgewählten ,Hot Spots’ entlang eines Rasters die kleineren, 18 m hohen Türme mit einem Wirkungsradius von 1 km2 installiert werden. Zur Überwachung der Luftverschmutzung ist ein Netz von Drohnen angedacht.

Im Mai 2023 veröffentlicht das Studio Symbiosis das Foto eines multidirektionalen 360°- Luftreinigungsturms namens VERTO, der pro Tag 600.000 m3 Luft reinigen kann. Diese wird von energieeffizienten Ventilatoren durch die dreieckigen Perforationen angesaugt und anschließend mit Feinstaubfiltern gefiltert. Standort des Projekts ist der Zoologische Nationalpark in Sundar Nagar, Delhi. Nähere technische Details lassen sich jedoch nicht finden, auch nicht, was die Energieversorgung anbelangt, so daß sich bislang nicht bestätigen läßt, ob das System tstächlich funktioniert und nicht nur ein Design darstellt.

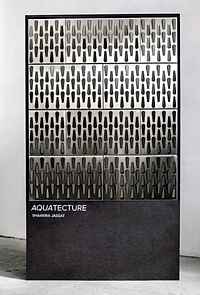

Bei dem Designwettbewerb SkyCity Challenge 19: The Future of Housing, dessen Ergebnisse im November 2019 bekannt gemacht werden, ist besonders der Gewinner des zweiten Preises von Interesse. Veranstaltet wird der Wettbewerb von der Broad Group, einem privaten Hersteller von nichtelektrischen Absorptionskältemaschinen für zentrale Klimaanlagen, die mit Erdgas und Abwärme betrieben werden, mit Sitz in Changsha, China.

(Grafik)

Die Gruppe ist auch die Muttergesellschaft der Broad Sustainable Building, einem Fertigbauunternehmen, das im vergangenen Jahr viel Presse bekommen hat, als es mit seinen neu entwickelten Bcore CTS-Platten, die 10-mal leichter sind als Beton, ein vierstöckiges Wohnhaus baut - über Nacht. Die Aufgabe des Wettbewerbs bestand darin, ein Haus zu entwerfen, das mit Hilfe einfacher, vorgefertigter Teile zusammengebaut und wieder zerlegt werden kann, wobei die Teile mit herkömmlichen Containern leicht zu transportieren sein mußten und mit wenigen Arbeitskräften überall auf der Welt aufgebaut werden können.

Das prämierte CELL HOUSE (XIBAO FANGZI) von Daniel Marin Parra, Juan Martin und Arias Cardona vom Dinámico LAB in Kolumbien soll eine völlig autarke Wohneinheit sein, die einen einfachen Lebensraum an abgelegenen Orten bietet, die sonst nicht so günstig zu bewohnen sind.

Damit dieses Haus netzunabhängig funktioniert, sind auf dem zur Sonne hin geneigten Dach PV-Paneele angebracht. Daneben ist es mit einem System zum Sammeln und Reinigen von Regenwasser ausgestattet. Das gesammelte Wasser wird dann in Tanks gespeichert, die sich im unteren Teil des Hauses befinden, und ein Teil davon steht für den täglichen Gebrauch zur Verfügung, während der andere Teil durch Vakuumröhren-Sonnenkollektoren erhitzt und in isolierten Tanks gespeichert wird, um eine Warmwasserversorgung zu bieten.

Unter den beginnenden Umsetzungen des Jahres 2019 ist

an erster Stelle die im März erfolgte Grundsteinlegung für einen

Obst- und Gemüsegroßmarkt in Taiwan zu erwähnen.

in Taiwan

(Grafik)

Der von dem niederländischen Architekturbüro MVRDV zusammen mit dem Taiwanesischen Büro LLJ Architects entworfene Tainan Xinhua Fruit and Vegetable Market ist eine begehbare, terrassenförmig angelegte Dachlandschaft in Tainan, die nicht nur ein wichtiger Knotenpunkt für die Lebensmittelversorgungskette sein wird, sondern auch ein Ort der Begegnung und des geselligen Beisammenseins.

Der Entwurf besteht aus einer einfachen, offenen Struktur mit hohen, wellenförmigen Decken, die eine gute natürliche Belüftung ermöglichen, und dem wellenförmigen Gründach, das von der östlichen Ecke aus zugänglich ist, wo die Terrassen bis zum Boden abfallen. In Verbindung mit der temperaturausgleichenden Wirkung der Erde und der Pflanzen auf dem Dach entsteht so ein passiv gekühltes Gebäude, das auch in den warmen Sommern Taiwans ein angenehmes Klima bietet.

in Taiwan

Im Zentrum steht ein Hauptmarkt mit 180 Marktständen sowie Platz für Auktionen und andere Einrichtungen, während ein einfaches, vierstöckiges Gebäude auf der einen Seite die Verwaltungsbüros des Marktes, ein Restaurant und ein Ausstellungszentrum für die landwirtschaftliche Produkte aus der Region beherbergt. Auf den Terrassen des Dachs wird jeweils eine andere Pflanze angebaut - Ananas, Reis, Rosen, Tee und mehr, daneben gibt es überdachte Plätze, Bänke und Picknicktische.

Der Markt mit einer Fläche von 12.331 m2 sollte eigentlich bis Ende 2020 fertig gestellt werden, tatsächlich dauert es jedoch bis zum Februar 2023. Und das fertige Gebäude sieht beträchtlich anders aus, denn nun befindet sich auf dem Dach ein Park mit Gras und Blumenbeeten.

Ebenfalls im März 2019 erscheint das in Chile ansässige Unternehmen ZeroCabin erstmals in den Fachblogs, das mit seinen gleichnamigen umweltfreundlichen, innovativen und energieautarken Holzhütten großes Interesse weckt. Die Firma hat einen Bausatz entwickelt, dessen Holzrahmen über eine biologisch abbaubare Isolierung aus pulverisiertem Karton und Wärmefenster für eine effiziente Nutzung von Heizung und Kühlung verfügt.

Die Kabine steht auf einem Fundament aus 1,5 m hohen Holzstelzen und ist stark angewinkelt, um einen maximalen Energiegewinn der 2 kW PV-Anlage und der Sonnenkollektoren aus der Sonneneinstrahlung zu erreichen. Zudem gibt es ein Aufbereitungssystem für das Duschwasser sowie ein System zur Sammlung und Reinigung von Regenwasser. Restabfälle werden mit einem Wurmkompostierungsverfahren behandelt.

Im Inneren sind auf warme, minimale Wohnräume hinter großflächigen Verglasungen plaziert, um einen komfortablen Rückzugsort zu schaffen, in welchem man die Natur genießen kann, ohne sie zu stören - was genau die Idee hinter ZeroCabin ist. Die 110 m2 große Hütte verfügt über drei Schlafzimmer, zwei Bäder, eine Küche und einen Wohnbereich im Erdgeschoß sowie ein Loft im dritten Stock.

Bis Anfang 2025 werden in Chile drei ZeroCabin-Einheiten errichtet: eine in einem Puma-Reservat in Puerto Varas, eine weitere auf einer Insel nahe Chiloé und die dritte in der Stadt Panguipulli. Der Preis beträgt jeweils rund 165.000 $.

Im April 2019 stellt

die Tessiner Architektin Beatrice

Bonzanigo auf der Design

Week in Mailand das Design ihres Casa

Ojalá vor, das

dort auf so viel Begeisterung stößt, daß Bonzanigo daraufhin zusammen

mit ihrem Partner Ryan Nesbitt das in Mailand ansässiges

Unternehmen Casa Ojalá srl gründet, das sich der

Weiterentwicklung, dem Bau und dem Vertrieb der Häuschen widmet.

(Grafik)

Entwickelt hatte es die Architektin im Rahmen des Architekturbüros IB Studio, das sie gemeinsam mit Isabella Invernizzi führt und das sich hauptsächlich mit der Sanierung von Landhäusern u.a. Immobilien beschäftigt.

Das minimale, kompakte und flexible netzunabhängige Mikrohaus ist nur knapp 27,5 m2 (andere Quellen: 29 m2) groß, verfügt aber über ein manuelles mechanisches System aus Zugseilen, Rollen und Kurbeln, mit dem der Raum in bis zu 20 verschiedene Grundrisse konfiguriert werden kann. Dieses System steuert die verschiebbaren Holzwände und Stofftrennwände und ermöglicht es, die Struktur völlig individuell zu gestalten, mit privaten Räumen oder sogar einer großen Plattform im Freien, so daß die Grenze zwischen Innen- und Außenraum verschwindet.

Dadurch kann die Aufteilung in zwei Schlaf-, ein Wohnzimmer und ein Bad bei Bedarf jederzeit aufgelöst werden. Außerdem können die teilweise im Boden eingelassenen Möbel hervorgeholt und wieder versteckt, die Bodenplatten beliebig verschoben und das Haus wie ein Kreisel gedreht werden.

(im Bau)

Zudem ist das auf einer Schiene errichtete Haus komplett mobil und kann vor Ort leicht aufgebaut werden. Die runde Form mit einem Durchmesser von 6,20 m und einer Höhe von 6 m besteht aus umweltfreundlichen Materialien sowie nachhaltigen Stoffen und Holzteilen. Darüber hinaus sieht der Entwurf ein Regenwassersammel- und ein Wasserfiltersystem vor und kann mit PV-Paneelen zur Erzeugung von Solarenergie ausgestattet werden. Das Dach hat einen Durchmesser von 8 m, ist über eine Leiter zugänglich und dient als Terrasse.

Ursprünglich wurde das Casa Ojalá vor allem als Ferienhütte für kleine Boutiquehotels und andere Unternehmen entwickelt. Aufgrund der großen Nachfrage soll es in zwei Jahren aber auch an Privatkunden verkauft werden. Jedes Haus wird auf Anfrage gebaut, so daß persönliche Wünsche und die Wahl der Materialien darin Einzug finden. Der Preis richtet sich dann nach dem Entwurf.

Tatsächlich wird im Juni 2021 gemeldet, daß das erste verkaufte Casa Ojalà an das toskanische Resort Rosewood Castiglion del Bosco im Val d’Orcia gegangen ist. Als nächstes sollen die Häuschen in Serie gehen.

Im

Mai 2019 wird am Hafen von Tianjin, China,

das National Maritime Museum of China für den Probebetrieb

eröffnet, dessen Bau im Oktober 2014 begonnen hatte.

Das von dem australischen Büro Cox Architecture entworfene

Schiffahrtsmuseum, dessen Pläne bereits den 2013 World Architecture

Award, den 2013 World Cultural Building Award und

den 2013 Best Competition Design Award auf dem World Architecture

Festival in Singapur gewonnen hatten, wird gemeinsam vom Ministerium

für Naturressourcen der Volksrepublik China und der Stadtverwaltung

von Tianjin eingerichtet und verwaltet.

of China

Das dreistöckige Museum ist 80.000 m2 groß und umfaßt sechs Ausstellungsbereiche und 15 Ausstellungssäle. Die Primärstruktur besteht aus Stahl, während das Äußere mit 3.500 m2 Glas und 55.000 m2 Aluminium verkleidet ist. Das größtes freitragendes Teil ragt fast 42 m in die Höhe. Der beeindruckende Neubau mit seinem auffälligen geschwungenen Design wird hier jedoch aufgeführt, weil er mit energieeffizienter Technologie ausgestattet ist.

Auf dem Dach befinden sich PV-Paneele, die den Stromverbrauch reduzieren, während ein energieeffizientes geothermisches Heizsystem, das 100 m unter der Erde verläuft, für angenehme Temperaturen im Inneren sorgt. Auch verfügt die Außenhülle über ein integriertes Drainagesystem, das das Regenwasser in Lagertanks leitet, um es in den trockeneren Monaten zu nutzen. Zudem trägt die gemusterte Fassade trägt dazu bei, die in diesem Teil der Welt oft hohe Schneelast abzuleiten.

Über den zunehmenden

Bau von großen Gebäuden aus Holz wurde in den Jahresübersichten schon

mehrfach berichtet. Im Juni 2019 wird im 22. Bezirk

von Wien auf

dem ehemaligen Flugfeld Aspern der Bau des HoHo beendet,

wie das Holzhochhaus lokal genannt wird, das zu

diesem Zeitpunkt als das höchste Hochhaus dieser Art der Welt gilt.

Der Turm mit seinen 24 Stockwerken ragt 84

m in die Höhe - wofür

etwa 4,500 m3 Fichtenholz

erforderlich waren. Nun wird noch an der Innenausstattung des ,Brettlturm’

gearbeitet, wie er von manchen Wiener genannt wird.

Die Idee dazu kam der österreichischen Baumeisterin Caroline Palfy vor fünf Jahren, und nachdem sie den Investor Günter Kerbler von ihrer Vorstellung überzeugt hatte, erfolgte der Baubeginn im Oktober 2016. Im März 2018 wird der erste Bauteil HoHo Next fertiggestellt. Bei der umgesetzten Hybridbauweise beträgt der Holzanteil 75 %, während der innere Erschießungskern aus Stahlbeton besteht. Auch in den Böden befindet sich wegen des Schallschutzes neben 16 cm Massivholz eine 12 cm dicke Schicht Beton.

Die Gewerbe-Immobilie des Architekten Rüdiger Lainer beherbergt Büroflächen, ein Hotel, Arztpraxen, Geschäfte, ein Restaurant und einen Wellness-Bereich; zudem besitzt sie Aufzüge mit Energierückgewinnung, Photovoltaikanlagen, Fundamentabsorber sowie ein dezentrales Lüftungssystem. Aus baurechtlichen Gründen muß die Außenfassade eingekleidet werden, was mit Faserzement geschieht, d.h. mit Platten aus Holzabfällen, Wasser und anderen recycelten Stoffen, deren Oberfläche die Charakteristik einer Baumrinde nachahmt.

Mit 75 Mio. € erweist sich das HoHo allerdings teurer als die veranschlagten 65 Mio. €, unter anderem, weil hier viel in Forschungsarbeit gesteckt wurde. Die ersten Gewerbe-Mieter beziehen das Holzhochhaus im Januar 2020.

Ob das HoHo tatsächlich das höchste Holzhaus der Welt ist, ist

Ansichtssache, denn bereits im März war im norwegischen Brumunddal der

Mjøstårnet genannte

Wolkenkratzer aus Holz entstanden, der ursprünglich etwas niedriger

geplant war als das HoHo. Im Zuge des Wettstreits bauten die norwegischen

Konstrukteure daraufhin eine Balkenkonstruktion oben drauf, wodurch

ihr Turm eine Höhe von 85,4 m erreichte,

auch wenn er nur 18 Stockwerke hat.

(Grafik)

Lange wird der vom Council for Tall Buildings

and Urban Habitat bestätigte Rekord des Mjøstårnet sowieso nicht

zu halten sein, denn in Amsterdam ist bereits ein 130 m hohes Holzhaus

geplant, in Chicago ein 228 m großes und in Tokio planen der Forstwirtschaftskonzern

Sumitomo Forestry Co. Ltd. (o. Sumitomo Ringyō)

und das japanische Architekturbüro Nikken Sekkei Ltd. seit

dem Vorjahr ein 350 m hohes Superhochhaus, das zu 90 % aus Holz und

der Rest aus Stahl besteht. Es wird eine Nutzfläche von 455.000 m2 bieten.

Das bereits mehrfach ausgezeichnete Vorhaben mit dem Namen W350 Project, das den Renderings zufolge aus mehreren stark begrünten Baukörpern besteht, soll bis zum 350-jährigen Firmenjubiläum von Sumitomo Forestry im Jahr 2041 fertiggestellt werden. Bislang wurden aber lediglich Konzeptstudien und umfangreiche Forschungsarbeiten durchgeführt.

Ebenfalls im Juni 2019 wird das Woodcroft

Neighborhood Center offiziell eröffnet, als Gemeindegebäude

für die kulturelle Vielfalt im Westen Sydneys. Das neue feuerfeste

Mehrzweckgebäude, das von dem lokalen Architekturbüro Carter

Williamson Architects als Ersatz für das 2015 abgebrannte

frühere Gemeindegebäude entworfen wurde, folgt den Prinzipien der

Nachhaltigkeit.

Neighborhood Center

Das Zentrum wurde von der Stadtverwaltung Blacktown in Auftrag gegeben und besteht aus vier Teilen - Büroräumen, kleineren Gemeinschaftsräumen, einem Innenhof und einem Hauptsaal für 200 Personen mit einer Großküche -, die um ein hohes zentrales Foyer und eine durchgehende Verbindung angeordnet sind. Das Gebäude, das auch als Kulisse und Zentrum des jährlichen Woodcroft Festivals dienen wird, ist architektonisch von der Landschaft und der Geschichte des Geländes als ehemalige Ziegelfabrik inspiriert.

Gebaut aus Ziegeln, Holz und Stahl wird das Zentrum von einem auffälligen Serpentinen-Dach gekrönt, das mit weißem, opalisierendem Polycarbonat ausgefüllt ist. Die wellenförmige Dachlinie definiert auch die Innenräume: über der zentralen Halle erhebt sich das Dach, um hohe Decken zu schaffen, während es sich in den privaten Bereichen senkt, um ein Gefühl der Intimität zu erzeugen. Ausgedehnte Verglasungen verstärken die Verbindung des Gebäudes zum Woodcroft Lake und den umgebenden Parklands. Das Gemeindezentrum verfügt zudem über eine nach Norden ausgerichtete Photovoltaikanlage auf dem Dach, die den Eigenverbrauch des Zentrums unterstützt, sowie über ein Regenwassersammelsystem mit unterirdischen 50.000-Liter-Tanks.

Auch der neue Hauptsitz des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) in Lausanne wird im Juni 2019 eingeweiht, der vom dänischen Architekturbüro 3XN in Zusammenarbeit mit Itten+Brechbühl entworfen als eines der nachhaltigsten Bürogebäude weltweit gilt.

Rund 500 Mitarbeiter, die zuvor auf vier Gebäude in Lausanne verteilt waren, arbeiten nun gemeinsam im Olympic House, dessen dynamische, gewellte Glasfassade von der Bewegung eines Athleten inspiriert ist.

Das Gebäude direkt am Genfer See im Louis Bourget Park hat bereits vor seiner offiziellen Übergabe drei internationale und nationale Nachhaltigkeitsstandards erhalten, darunter LEED Platinum des U.S. Green Building Council (USGBC). Die erreichte Punktzahl von 93 ist die höchste, die ein Gebäude nach diesem neuen und höchsten LEED-Standard je erzielt hat.

Durch die von Solstis SA auf dem Dach installierte 999 m2 große PV-Anlage mit einer Leistung von 179 kW, die jährlich etwa 200 MWh Strom produziert, wird ein Teil des Energiebedarfs für Beleuchtung, Gebäudetechnik, Wärmepumpen u.a. Betriebsfunktionen gedeckt. Zur Heizung und Kühlung nutzen Wärmepumpen das Wasser des Genfer Sees. Insgesamt verbraucht das Gebäude 35 % weniger Energie und 60 % weniger Wasser als ein konventioneller Neubau. Die Solstis SA wird für dieses Projekt gemeinsam mit dem IOC mit dem Schweizer Solarpreis 2020 ausgezeichnet.

Brattørkaia

Im August 2019 wird am Hafen der norwegischen Stadt Trondheim das Powerhouse Brattørkaia eröffnet, das von dem involvierten Architekturbüro Snøhetta und dem Immobilienentwickler Emil Eriksrød als das „nördlichste Plus-Energie-Bürogebäude der Welt“ bezeichnet wird. Es produziert mehr Energie als es verbraucht und soll Norwegen zum Vorreiter für Energielösungen machen. Weitere Projektpartner sind das Immobilienunternehmen Entra, der Unternehmer Skanska, die Umweltorganisation ZERO und das Beratungsunternehmen Asplan Viak.

Das 17 Mio. $ teure Gebäude, dessen Baubeginn im Jahr 2012 erfolgte, zeichnet sich durch ein einzigartiges Design mit einer rautenförmigen Form aus, die für die Nutzung der Sonnenenergie und die Minimierung der Energiekosten optimiert ist. Das abgeschrägte Dach und der obere Teil der Fassade sind mit ca. 3.000 m2 Solarpaneelen belegt, die über das Jahr hinweg etwa 500.000 kWh Strom erzeugen. Dabei erhebt sich das Dach vom Fjord im Norden und fällt nach Süden hin ab - im perfekten Winkel, um die Solarenergieproduktion zu maximieren.

Ergänzend zu diesem System werden Wärmetauscher und Wärmepumpen Strom und Wärme erzeugen - und Meerwasser aus dem Fjord angesaugt, damit das Gebäude das ganze Jahr über eine konstante Temperatur aufweist. Die Plazierung der Fenster sorgt ebenso wie ein ellipsenförmiger Lichthof mit Garten dafür, daß das Gebäude optimal mit natürlichem Licht versorgt wird, während die Größe der Fensteröffnungen reduziert ist, um die solare Aufheizung zu minimieren. Um den Strombedarf für die Beleuchtung weiter zu verringern, hat das Gebäude eine intelligente Lösung mit der Bezeichnung ,liquid light’ installiert, die je nach Belegung und Bewegung im Haus für ein stufenloses Dimmen der Lichter sorgt.

Telemark

Das 11-stöckige Bürogebäude, das mit schwarzen Aluminiumpaneelen verkleidet ist, umfaßt eine Nutzfläche von 18.000 m2 mit modernen Büros, einem Foyer, einem Fitneßraum, einer Kantine und einer von Kletterpflanzen umgebenen Dachterrasse. Für die Toilettenspülung wird Regenwasser gesammelt.

Bereits zum Jahresende wird berichtet, daß das Powerhouse Brattørkaia im Durchschnitt doppelt so viel Strom erzeugt, als es an elektrischer Energie pro Tag verbraucht. Der Überschuß wird über ein lokales Netzwerk den Nachbargebäuden und auch den Elektrobussen der Stadt, E-Autos und Booten zur Verfügung gestellt. Zudem wird derzeit an der Entwicklung eines Batteriesystems gearbeitet, mit dem im Sommer überschüssiger Strom gespeichert werden kann, der dann im Winter genutzt werden würde, wenn ein Großteil des Tages dunkel ist.

Ein Jahr später folgt mit dem Powerhouse Telemark in Porsgrunn ein zweites Gebäude mit ähnlichen Standards. Hier fällt das auffällige, um 24° geneigte Dach sanft über die äußersten Enden des Gebäudevolumens hinaus ab, vergrößert die Dachfläche und sorgt dafür, daß ein Maximum an Solarenergie sowohl vom Photovoltaik-Dach als auch von der mit PV-Zellen verkleideten Südfassade des Gebäudes geerntet wird. Außerdem sorgt ein System mit Wasserkreisläufen in den Randzonen jedes Stockwerks dafür, daß das Gebäude durch 350 m tiefe geothermische Brunnen effizient gekühlt und geheizt wird.

Im September 2019 geht 46 km südlich des Stadtzentrums von Peking der Internationale Flughafen Peking-Daxing in Betrieb, der als Luftfahrt-Drehkreuz eine Ergänzung zum bisherigen Flughafen Peking im Norden der Hauptstadt darstellt, dessen Kapazität an seine Grenzen stieß.

Peking-Daxing

Nach Erteilung der Genehmigung im Januar 2013 begannen die Bauarbeiten an dem neuen Flughafen im Dezember 2014 nach Plänen des englischen Architekten Norman Foster. Die Gestaltung des 700.000 m2 großen futuristischen Terminals - es ist gegenwärtig das größte der Welt - erfolgte wiederum nach Planungen des Architekturbüros von Zaha Hadid Architects und des französischen Büro ADP Ingénierie.

Das Terminal verfügt über ein kompaktes, radiales Design, um eine maximale Anzahl von Flugzeugen abfertigen zu können und die Entfernungen zum Zentrum des Gebäudes zu minimieren. Es zeichnet sich durch die ikonischen, fließenden Linien von Zaha Hadid Architects aus, und das gewölbte Dach ist mit linearen Oberlichtern ausgestattet, die den Innenraum mit natürlichem Licht durchfluten.

Um den Energiebedarf zu senken, sind PV-Anlagen mit einer Kapazität von 10 MW installiert, und ein Erdwärmepumpensystem versorgt das zentrale Heizsystem mit Abwärmerückgewinnung mit zusätzlicher Energie. Der Flughafen verfügt auch über ein System zum Sammeln von Regenwasser und zur Wasserbewirtschaftung, das bis zu 2,8 Mio. m3 Wasser in umliegenden neuen Feuchtgebieten, Seen und Bächen auf natürliche Weise reinigt.

Building

Im gleichen Monat September wird auf dem Hauptcampus des Georgia Institute of Technology in Atlanta das Kendeda Building for Innovative Sustainable Design eröffnet, als ein multidisziplinäres, nicht abteilungsbezogenes akademisches Gebäude mit einer Fläche 3.435 m2, dessen Bau im Jahr 2017 begonnen und 25 Mio. $ gekostet hatte. Anderen Quellen zufolge wurde das Projekt durch einen Zuschuß des Kendeda-Fonds an die Georgia Tech in Höhe von 30 Mio. $ finanziert.

Das von den Architekturbüros Lord Aeck Sargent und Miller Hull Partnership entworfene Gebäude soll etwa 120 % seines Energiebedarfs durch eine 330 kW Photovoltaikanlage decken, die voraussichtlich mehr als 450.000 kWh pro Jahr erzeugen wird. Die Anlage ist ein wesentliches Gestaltungsmerkmal des Gebäudes, das nicht die nötige Dachfläche hat, um genügend Energie zu erzeugen, weshalb sich die Schatten bietenden Überhänge über die Grundstücksgrenzen hinaus und den Park hinein erstrecken. Die Säulen, die die Paneele halten, sind wie die Masten von Segelbooten verstrebt.

Die mechanischen Systeme des Kendeda-Gebäudes umfassen Strahlungsböden für Heizung und Kühlung im größten Teil des Gebäudes, ein spezielles Frischluftzufuhrsystem (DOAS) und Deckenventilatoren. Darüber hinaus wird das Regenwasser vom Dach und der Solaranlage aufgefangen und aufbereitet. Und auch das Grauwasser wird vor Ort gereinigt und in den Boden geleitet, um die Grundwasserleiter wieder aufzufüllen.

Auch der neue Eingangspavillon zum Holz-Forschungscampus der TU Kaiserslautern (TUK) wird im September eingeweiht, dessen Tragkonstruktion ausschließlich aus Holz besteht und ohne ein einziges metallisches Verbindungsmittel auskommt. Im Gegensatz zu andern Bauweisen ist hier auch keine Unterkonstruktion nötig.

Der von Prof. Christopher Robeller und seinem Team mit digitaler Technik entworfene Holzpavillon, der in den letzten Wochen errichtet worden ist, hat eine Spannweite von 12 m und seine Holzkuppel eine Fläche von 100 m2. Er besteht komplett aus Recycling-Abschnitten, die bei der Produktion von Brettsperrholz bei dem Holzbauunternehmen CLTech anfallen, mit dem die Forscher eng zusammenarbeiten.

Für den Bau wurde eine Software entwickelt, die berechnet, wie sich komplexe Gebäudeteile aus Holz ähnlich wie bei einem Puzzle am besten aus Einzelteilen zusammensetzen lassen, die vor Ort nur noch zusammengebaut werden müssen. So ist der Holzpavillon ein parametrisches Modell - jeder Winkel hat eine andere Gradzahl. Zusätzlich ist in der Schale keine einzige Schraube verbaut, vielmehr wird sie mit Holzkeilen zusammengehalten, die ebenfalls aus Holzabfällen hergestellt wurden. Und schließlich wird der Pavillon mit einer Dachbegrünung realisiert.

Ebenfalls

im September 2019 wird der Bau des Provinciehuis in

Antwerpen abgeschlossen, dessen Entwurf von dem Brüsseler Büro Xaveer

De Geyter Architects (XDGA) stammt. Das Projekt war erstmals

im Januar 2014 öffentlich bekanntgegeben worden,

der Baustart folgte ein Jahr später. Der Neubau ersetzt einen Komplex,

der das gesamte Gelände in Anspruch nahm, zu hoch war und nicht an

die heutigen Nachhaltigkeitsstandards angepaßt werden konnte.

Das etwa 57 m (andere Quellen: 59 m) hohe Büro- und Verwaltungsgebäude mit einer Brutto-Grundfläche von 27.300 m2, im welchem die Provinzregierung und die Mitarbeiter der Provinz Antwerpen ihren Sitz haben, setzt nicht nur städtebauliche Akzente, sondern ist auch nahezu energieneutral. Da sich im Zentrum der Stadt nur wenige öffentliche Grünflächen befinden, war eine entscheidende Anforderung das Verbinden von Fragmenten des öffentlichen Grün in der Umgebung zu Gunsten eines größeren, zusammenhängenden Parks.

Eine weitere Forderung war ursprünglich, einen in jüngerer Zeit auf dem Areal errichteten Pavillon zu erhalten, weshalb das neue Gebäude als Brückenkonstruktion konzipiert ist, das den Pavillon stützenfrei als Brücke überspannt. Da die Stadt Antwerpen später jedoch auf den Erhalt des Pavillongebäudes verzichtet, wird dieser durch ein verglastes Kongreßgebäude unter dem Neubau ersetzt.

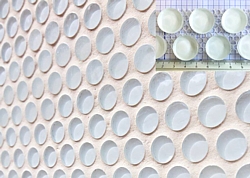

Durch die Drehung des Grundrisses um eine seiner Ecken verschiebt sich das 15-geschossige Passivhaus mit dem Aufstieg in die Höhe zur Mitte hin und bildet eine skulpturale Form. Die opake Fassade, die nur zu rund 40 % aus Fenstern besteht, um im Sommer eine Überhitzung des Gebäudes zu verhindern, ist ansonsten mit rundem, weißem Glasmosaik verkleidet. Die in die Oberflächen der Putzträgerplatten eingelassenen, 2 cm durchmessenden kreisrunden Glasmosaiksteine - es sollen ca. 10 Millionen Stück sein -, verleihen der Fassade eine helle, feine Haptik.

(Detail)

Die insgesamt 683 hohen, auf der Spitze stehenden dreieckigen Fenster bringen viel Tageslicht an die Decke und damit weit in die Tiefe der Büros und Versammlungsräume. Hier wird der sommerliche Wärmeschutz durch eine Sonnenschutzbeschichtung und einen halbtransparenten innenliegenden Sonnenschutz sichergestellt. Zudem wird die vertikale Lüftungsführung minimiert, indem jedes Stockwerk ein dezentrales Lüftungsgerät besitzt, das separat geregelt werden kann. Dies reduziert die Druckverluste in der mechanischen Lüftung und sorgt für geringen Energieverbrauch.

Die Wärme bzw. Kälte wird durch geothermische Erdwärmesonden unterhalb der Tiefgarage, kombiniert mit einer Betonkernaktivierung, und durch eine Wärmepumpe beschafft. Für das größte bislang in Belgien errichtete Energiespeichersystem werden 350 Bohrlöcher bis zu einer Tiefe von 350 m in den Baugrund eingebracht. Ein geschlossenes hydraulisches System zieht im Winter mittels der Wärmepumpe Wärme aus der Erde und nutzt die niedrige Erdtemperatur im Sommer zur Kühlung.

Im September 2019 wird

in Kyabirwa, einem Dorf in Uganda, die Mount Sinai Kyabirwa

Uganda Surgical Facility eröffnet

- die von dem New Yorker Büro Kliment Halsband Architects in

Zusammenarbeit mit dem medizinischen Zentrum Mount Sinai

Surgery als Prototyp für eine unabhängige, sich selbst

tragende, modulare und leicht replizierbare ambulante chirurgische

Einrichtung entworfen und errichtet wurde. An dem Ort in der Nähe

des Äquators gab es ursprünglich kein sauberes Trinkwasser, keinen

zuverlässigen Strom, kein Internet und keine angemessenen sanitären

Anlagen.

Uganda Surgical Facility

Das Gebäude, dessen Design von Bananenstauden inspiriert ist, besteht aus drei Einheiten: einem Empfangspavillon mit Wartebereich im Hof für die Familien der Patienten, einem Zwischenpavillon für prä- und postoperative Aktivitäten sowie einem sterilen Pavillon mit zwei Operationssälen und den dazugehörigen Nebenräumen. Das Bauwerk wird in erster Linie auf natürliche Weise belüftet und ist mit Ausnahme der Operationssäle nicht klimatisiert.

Um den 743 m2 großen Bau einfach zu halten, wird ein modularer und minimalinvasiver Entwurf umgesetzt, der sich an lokal verfügbaren Materialien orientiert. Für die Hauptstruktur werden aus dem rotem Lehm der Region gebrannte Ziegel und Verkleidungsziegel verwendet und mit einem gewellten Dach gekrönt, das die 75 kW PV-Anlage trägt und gleichzeitig Schatten spendet - ähnlich wie eben Bananenstauden.

Um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung zu gewährleisten, gibt es einen Li-Blei-Säure-Hybrid-Batteriespeicher und einen Reservegenerator. Wenn verfügbar, wird auch Strom aus dem öffentlichen Netz bezogen. Schwerkrafttanks mit einem Filter- und Sterilisationssystem speichern Brunnenwasser und zeitweise verfügbares Stadtwasser vor Ort, während Wasser aus einem Grauwassersystem für die Toilettenspülung und Bewässerung wiederverwendet wird.

Das Team installiert außerdem über 30 km weit eine unterirdische Kabel mit Glasfaseranschluß, um eine Internretverbindung für telemedizinische Verbindungen zum Mount Sinai Hospital in New York zu schaffen, die in den Operationssälen Videokonferenzen in Echtzeit ermöglichen. Zudem werden Schulungen für Krankenschwestern und Chirurgen angeboten. Das Projekt in Kyabirwa wird mit dem AIA Healthcare Design Award 2020 ausgezeichnet.

Im Oktober wird in Mathjalgaon, Indien, das

erste PowerHyde genannte

Solarhaus von BillionBricks fertiggestellt und bezogen.

Das gemeinnützige Unternehmen war im Jahr 2013 von

dem Architekten Prasoon Kumar und dem Risikokapitalgeber Anurag

Srivastava gegründet worden, um die globale Klima- und

Wohnungskrise zu lösen. Das erste Projekt bildete einer Unterkunft

für 100 Straßenkinder in Mumbai, Indien.

Später folgten die Unterstützung der Nothilfe in Nepal sowie Gemeinschaftsbauprojekte in Kambodscha, Malaysia, Indien und auf den Philippinen. 2017 wird dann die lebensrettende Notunterkunft WeatherHYDE auf den Markt gebracht, die umgehend den President*s Design Award 2018 gewinnt - Singapurs höchste Auszeichnung für Designer und Designs.

Die neuen PowerHyde-Solarhäuser, die BillionBricks gemeinsam mit dem Architekturbüro Architecture Brio mit Sitz in Rotterdam und Mumbai entwickelt hat, werden als kohlenstoffnegativ, selbstfinanzierend und skalierbar beschrieben. Sie sollen genutzt werden, um nachhaltige Solarhausgemeinschaften zu schaffen, die den Familien helfen, sich innerhalb einer Generation aus der Armut zu befreien. Die modularen Plug-and-Play-Häuser benötigen keinen Anschluß an Versorgungsnetze und können vom Tag der Fertigstellung an genutzt werden.

Ein PowerHyde-Haus wird mit einer einheimischen, vorgefertigten Montagetechnik gebaut, die den Aufbau an abgelegenen Orten erleichtert. Auf dem Dach ist eine großflächige Solaranlage installiert, so daß der Hausbesitzer überschüssig erzeugten Strom an Energieversorger verkaufen und einen Gewinn erwirtschaften kann, der dazu beiträgt, die Kosten für das Haus zu begleichen. Die Häuser ernten zudem Regenwasser und reinigen ihr Abwasser.

Im Jahr 2020 wird BillionBricks in ein gewinnorientiertes Unternehmen umgewandelt und plant nun gemeinsam mit dem Partner Engie in der Nähe von Manila auf den Philippinen eine komplette Netto-Null-Gemeinde aus 500 Häusern, die 10 MW Strom erzeugen soll. Außerdem wird das Wohnmodell mit dem Holcim Award for Sustainable Construction ausgezeichnet. Dem Stand von 2025 zufolge hat BillionBricks zwischenzeitlich Unterkünfte, Schulen, Wohnungen und Nothilfe für über 15.000 Menschen in neun Ländern bereitgestellt.

Zum Leserwettbewerb des Social

Design Award im Oktober 2019 werden rund 150

Vorschläge eingereicht, von denen es zehn auf die Shortlist schaffen.

Besonders interessant finde ich dabei das we-house des

seit 1984 bestehenden Stuttgarter Architekturbüros Archy

Nova, das

dabei ein wirklich gutes und ganzheitliches Konzept erarbeitet hat,

bei dem der Ökostrom zu 100 % durch eine eigene Photovoltaikanlage

und Windstrombezug gedeckt wird.

Der Neubau besteht aus ökologischen Materialien, verbraucht 80 % weniger Energie als konventionelle Bauten, hat eine begrünte Fassade, nutzt das Brauchwasser und hat als Extra einen Pool, der mit Regenwasser befüllt und mit Solarenergie beheizt ist - und auch noch die Pflanzen im Dach-Gewächshaus bewässert, in welchem jährlich drei Tonnen Salat und Gemüse geerntet werden sollen. Der Warmwasserbedarf der Bewohner wird zu 100% aus Abwärme und Solarstrom gedeckt.

Die Wasserkreisläufe und das Energiekonzept machen Strom, Wasser und Wärme so günstig, daß auf Zähler und damit verbundene Eich-, Wartungs- und Ablesegebühren verzichtet werden kann und so noch niedrigere Betriebskosten ermöglicht werden. Autos, Räder und vieles mehr gibt es im Sharing, in der Gemeinschaftsküche wird für alle Bewohner mittags und abends gekocht.

Weitere we-house-Gebäude plant das Büro bzw. die we-house management GmbH in einem Hochbunker in Herne, in Stuttgart und auch in der Hamburger HafenCity (we-house Baakenhafen). Anzumerken wäre noch, daß Archy Nova seit 1991 mit dem bewährten SolArc Erdhügelhaus bekannt wurde, das im Winter so warm ist, daß manche Bauherren den Kaminofen nur noch an sehr kalten Tagen anwerfen. Ein konventionelles Heizsystem ist nicht mehr nötig.

Ein weiteres spannendes Bauwerk, das im Oktober in den Blogs vorgestellt wird, ist das Cocoon House, das von Nina Edwards Anker und ihrem Architekturbüro nea studio in Brooklyn entwickelt wurde. Das Einfamilienhaus an der Küste von Southampton, dem sommerlichen Zufluchtsort für viele New Yorker, ist in einer geschwungenen Hülle eingeschlossen, in der bunte Oberlichter Regenbögen in den gesamten Innenraum reflektieren.

House

Diese Oberlichter sind von Goethes Theorien über Farben inspiriert und reichen von Zinnoberrot, das Sonnenuntergang und Ruhe signalisiert, über dem Hauptschlafzimmer, bis zu tiefem Gelb, das Zenit und Aktivität signalisiert, in der Nähe des Wohnzimmers.

Die Nordseite des Hauses ist mit schimmernden Zedernschindeln bedeckt, während die Südseite mit 6 m langen, durchgehenden Glasschiebetüren ausgestattet ist, die einen ungehinderten Blick auf die umgebende Landschaft bieten. An beiden Enden des Hauses bieten zudem abgerundete Fenster Ausblicke aus dem offenen Wohnbereich auf der einen und dem Hauptschlafzimmer auf der anderen Seite.

Neben seiner Ästhetik ist das Haus dank mehrerer energieeffizienter und nachhaltiger Merkmale auch LEED-zertifiziert. Die dicken und stark isolierten Wände halten die Wärme zurück, während die transparente Seite für eine optimale natürliche Belichtung und Luftzirkulation sorgt. Zusätzlich zur starken thermischen Masse sind alle Türen und Fenster des Hauses Passivhaus-zertifiziert. Sogar der Swimmingpool, der Regenwasser auffangen und filtern kann, trägt zur Effizienz des Hauses bei - und PV-Paneele versorgen das Haus mit Strom.

Anker entwirft außerdem Möbel sowie Produkte, die die Solarenergie nutzen. Als Beispiel sei Solar Umbrella genannt, ein Sonnenschirm, der aus sechs drehbaren blattförmigen Paneelen besteht, die sich wie ein Fächer öffnen und Schatten spenden. Die Paneele, in Bambus eingefaßtes flexibles PV-Dünnschichtmaterial, liefern den Strom für die beiden Licht emittierenden Schlitze der zentralen Tragestange.

Die Holzlatten-Liege Solar Lounger wiederum besitzt ein integrierte verspiegeltes PV-Paneel in der verstellbaren Rückenlehne, das Strom sammelt, um in der Dämmerung Lichter im Inneren des Hauptkörpers zu versorgen. Latitude Light ist eine Solarleuchte, die aus recycelten Materialien hergestellt wird und ein Gewinner des A’ Design Award 2017 ist, während die Deckenlampe Seashell Solar Chandelier ebenfalls mit kleinen PV-Modulen ausgestattet ist, die LEDs mit Strom versorgen, um organische, durchscheinende Materialien wie Muscheln zu beleuchten.

Railway City

Ebenfalls im Oktober findet in Gaobeidian, China, die 23. Internationale Passivhaus-Konferenz statt, in deren Zusammenhang auch erstmals etwas über die Gaobeidian Railway City (o. Train Passive House City) bekannt wird, dem aktuell größten Passivhausprojekt der Welt in Form einer eine Mischung aus Wohnungen, Büros und Einzelhandel - nach dem Vorbild der deutschen Passivhaussiedlung Bahnstadt in Heidelberg, wo auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs zukünftig bis zu 7.000 Menschen wohnen werden.

Das Passivhaus-Megaprojekt in dem 100 km südlich von Peking liegenden Gaobeidian (o. Baoding) gebaut wird, umfaßt insgesamt 330.000 m2 zertifizierte Passivhaus-Gebäude, die sich aus acht Hochhäusern, zwölf Mehrfamilienhäuser und sechs Villen zusammensetzen. Andere Quellen sprechen von mehr als 20 Hochhäusern, verschiedenen Museen, Hotels, Schulen, Büro- und Wohngebäuden. Dieses einzelne Projekt übertrifft damit die Gesamtfläche aller bisher in Nordamerika gebauten Passivhaus-Projekte.

Architekt des Projekts ist die Beijing Institute of Architectural Design (Group) Co. Ltd.. Bauherr die Long Hu Real Estates. Grundlage der erfolgreichen Umsetzung sind passive Ultra-Niedrigenergie-Technologien wie z.B. ein HLK-System anstelle eines städtischen Heizungsnetzes sowie die systematische Anwendung von Wärmedämmungstechnologien. Auch Solarenergie und Tageslicht werden genutzt, ohne daß ich jedoch Details darüber gefunden habe.

Übrigens wurde nur ein Monat zuvor der erste Passivhaus-Kindergarten in Peking eröffnet. Der X88 genannte Kindergarten für mehr als 600 Kinder bildet zudem eine 7.500 m2 große Ausstellungsfläche, auf der die Besucher mehr über die Effizienz von Gebäuden erfahren können. Bauherr ist das Beijing Oriental Institute of Montessori Research.

SOHO

Im November wird in Peking, nördlich des o.e. internationalen Flughafens Peking Daxing, der 207 m hohe Wolkenkratzer Leeza SOHO (o. Li Ze Tower) eröffnet, den Zaha Hadid noch vor ihrem Tod entworfen hatte. Der Bau begann im Jahr 2015, die Innenausstattung 2017. Da das Gelände, auf dem das Gebäude steht, wird von einem U-Bahn-Tunnel unterquert, weshalb das Bauwerk selbst in zwei Hälften geteilt ist - eine auf jeder Seite der U-Bahn. Strukturell gesehen handelt es sich um zwei Türme, die von einer einzigen Fassadenschale umschlossen sind.

Das Leeza Soho verfügt in seinem Zentrum über ein 194 m hohes, gewundenes Atrium, das gegenwärtig höchste der Welt. Es dreht sich in einem Winkel von 45° über die gesamte Höhe des Gebäudes, so daß alle Etagen mit natürlichem Licht versorgt werden. Zudem fungiert das Atrium als thermischer Schornstein mit einem integrierten Belüftungssystem, das einen Überdruck auf niedrigem Niveau aufrechterhält, um das Eindringen von Luft zu begrenzen und einen effektiven Filterprozeß für saubere Luft im Innenren des Turms zu gewährleisten.

Strukturelle Ringe auf jeder Ebene, vier Brücken auf den Ebenen 13, 24, 35 und 45 und eine doppelt isolierte, einheitliche Glasfassade verbinden die beiden Hälften des Turms miteinander. Das Innere des Hochhauses besteht aus 172.800 m2 überwiegend Bürofläche, die sich auf 45 Stockwerke (plus vier Untergeschosse) verteilen. Im unterirdischen Parkhaus gibt es Ladestationen für Elektroautos - sowie 2.680 Fahrradabstellplätze mit Schließfächern, Duschen usw., um die Mitarbeiter zu ermutigen, mit dem Fahrrad zur Arbeit zu kommen.

Als energieeffiziente Maßnahmen werden ein ausgeklügeltes Energiemanagementsystem genannt, die Sammlung von Regenwasser, Wasserarmaturen mit niedrigem Durchfluß und ein Grauwasser-Recycling-System, das für die Toilettenspülung verwendet wird. Hinzu kommen ein isolierendes Gründach und eine Solaranlage, über die sich bislang aber keine technischen Details finden ließen. Müßig zu erwähnen, daß das Projekt für sein Design und seine Energieeffizienz mehrfach ausgezeichnet wird.

Centrale

Ein noch größeres Dach - und in diesem Fall als zusammenhängende Fläche - weist der ebenfalls in diesem Monat in Matera, Süditalien, eröffnete Zentralbahnhof Matera Centrale auf, der auf einem ehemaligen Parkplatz errichtet wurde.

Das Projekt des Büros Stefano Boeri Architetti, das im Jahr 2014 mit den beiden Bosco Verticale (vertikaler Wald) genannten Türme in Mailand berühmt geworden war, soll eine visuelle Brücke zwischen der Sassi-Höhlensiedlung der Stadt, von der man annimmt, daß sie bis zu 7.000 v.Chr. zurückreicht, und der moderneren Architektur der umgebenden Nachkriegsvierteln herstellen.

Der Wartebereich und das Bahnhofsgebäude sind aus Apricena-Stein, der die antiken Sassi-Höhlen widerspiegeln soll, und aus modernem Stahl, der besonders in Form von zwölf Stahlsäulen ins Auge fällt, die das große Dach tragen, das sich 12 m über dem Platz erhebt. Ebenerdig befindet sich ein öffentlicher Platz, unter dem die Bahngleise 6 m unter der Erde in einer Unterführung verlaufen.

Das Schatten und Schutz spendende Dach bietet einen großen überdachten Raum für Reisende und Anwohner, der zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter genutzt werden kann. Das Dach ist auf einer Fläche von 1.250 m2 mit 696 PV-Paneelen ausgestattet, die jährlich etwa 271.500 KWh erzeugen sollen, um den gesamten Platz und den daneben liegenden Park mit Solarstrom zu versorgen.

Im Dezember 2019 wird die Thammasat University Rooftop Farm (TURF) eröffnet und in Betrieb genommen. Das Dach des neuen Campus in Rangsit, etwa 40 km von Bangkok entfernt, ist seitdem der größte urbane Dachgarten Asiens. Das Projekt des ebenfalls in Bangkok beheimateten Büros für Landschaftsarchitektur und Stadtplanung Landprocess verwandelte die bisher ungenutzte Dachfläche in eine Bio-Farm, die der Vermittlung nachhaltiger Anbaumethoden dient. Das Gesamtdesign ähnelt traditionellen thailändischen Reisfeldern.

Das rund 22.000 m2 große begrünte Dach beherbergt auf einer Fläche 7.000 m2 über 40 eßbare Arten, darunter Reis, einheimische Gemüse- und Kräutersorten sowie Obstbäume. Damit können jährlich bis zu 80.000 Mahlzeiten mit Bio-Lebensmitteln für die Universität produziert werden. Die Campus-Kantine hilft dann bei der Herstellung von Kompost aus den Lebensmittelabfällen, um die Pflanzen für die nächste Ernte zu düngen.

Zudem schaffen die Pflanzen ein Mikroklima und ziehen bestäubende Vogel- und Insektenarten an - und das Gründach kühlt die Luft sowohl innerhalb als auch außerhalb des Gebäudes, wodurch die Ausgaben für den Energieverbrauch der Klimaanlagen reduziert werden.

Außerdem wird in den Kanälen des Kaskadendachs Regenwasser aufgefangen, das in verschiedene Speicherbereiche geleitet wird, um bei Bedarf zur Bewässerung verwendet zu werden. Dabei nimmt jede Ebene den Abfluß der vorhergehenden Zelle auf und hilft dabei, das Regenwasser zu filtern und zu reinigen. Am Ende der Reise warten vier Rückhaltebecken, die zusammen fast 12.000 m3 Wasser aufnehmen können.

Auf der Südseite des Bauwerks bedecken Solarpaneele eine Dachfläche von 3.565 m2 und erzeugen 500 kW, um Wasser für die Bewässerung zu pumpen und Strom für die Farm und das darunter liegende Universitätsgebäude zu erzeugen. Es gibt mehrere Räume für geselliges Beisammensein, und die Besucher können auf den Gipfel klettern, um einen 360°-Blick auf die Umgebung zu genießen. Außerdem wird ein großes Amphitheater als Bildungsraum genutzt, und der TURF veranstaltet das ganze Jahr über Workshops über nachhaltige Landwirtschaftstechniken. Die endgültige Fertigstellung des Projekts erfolgt allerdings erst im Sommer 2020 - das dann aber umgehend sechs internationale Preise gewinnt, darunter den Global Climate Action Award.

Was die Aktivitäten des Solar Decathlon in diesem

Jahr anbelangt, so wird der Wettbewerb für Lateinamerika

und die Karibik in Cali, Kolumbien, abgehalten. Zusätzlich

zu den Grundprinzipien des Solar Decathlon werden die Teams gebeten,

sich auf Wohnlösungen speziell für die Region Lateinamerika und Karibik

zu konzentrieren, die erschwinglich sind, den Bedürfnissen von Bewohnern

mit eingeschränkter Mobilität entsprechen, für dichte städtische

Gebiete geeignet sind und natürliche Ressourcen effizient nutzen.

Es nehmen 15 Gruppen teil, Gewinner ist das kolumbianisch-brasilianische Team MINGA, an dem Studenten der Pontificia Universidad Javeriana de Cali, der Universidad Federal Santa Catarina sowie des Instituto Federal Santa Catarina beteiligt sind.

Im September 2019 findet auch der erste Solar Decathlon Africa statt, an dem 20 Teams teilnehmen. Hier geht der Hauptpreis an das amerikanisch-italienisch-marokkanische Team InterHouse, in welchem Studenten der Colorado School of Mines, des Politecnico di Torino sowie der marokkanischen Caddi Ayyad Universität und der Emines – School Of Industrial Management aktiv sind.

Hier soll allerdings ein anderer Beitrag vorgestellt werden, der von dem Team Sunimplant der 2017 gegründeten marokkanischen Kooperative Adrar Nouh stammt und die Schönheit der volkstümlichen Architektur und des Bauens in Marokko betont. Das Konzept soll der Erhaltung der Umwelt und des kulturellen Erbes in der ländlichen Region des Hohen Rif im Norden des Landes dienen.

Gebäude aus natürlicher Erde kosten nur einen Bruchteil der Gebäude, die nicht erneuerbare Ressourcen wie Zement und Stahl verwenden. Zudem sind sie im Sommer passiv kühl und neigen dazu, im Winter warm zu bleiben. Sie können von den Eigentümern des Grundstücks selbst gebaut werden und erfordern oft kein großes technisches Know-how.

Bei der Planung und dem Bau des gleichnamigen Sunimplant-Haus in Ben Guerir arbeiten die Mitglieder von Adrar Nouh mit einem Team aus marokkanischen Architekturstudenten und internationalen Partnern zusammen. Das von der archaischen afrikanischen Architektur inspirierte, material- und energiesparende Design einer kugelförmigen Gebäudehülle mit bioklimatischem Grundriß funktioniert mit natürlicher Belüftung, einer günstigen Ausrichtung der Wohnräume und einer optimierten Anordnung der Öffnungen nebst hochwertiger Verglasung. Das kompakte, aerodynamische Design minimiert zudem Exposition gegenüber der Umwelt.

Bei den Wänden aus einem Hanffaser-Bioverbundwerkstoff kommt lokaler Hanf aus der Rif-Region zum Einsatz. Genutzt wird ein Verfahren, das Monika Brümmer, Mitbegründerin von Adrar Nouh, im Rahmen ihrer Doktorarbeit an der Universität Granada entwickelt hat. Brümmer ist auch Eigentümerin des in Granada ansässigen Unternehmens Cannabric, das tragende Hanf-Lehm-Blöcke und -Ziegel herstellt. Daneben werden pflanzliche Bioharze und weitere nicht-synthetischen Materialien aus der Region genutzt.

Der Prototyp des netzunabhängigen Hanfhauses von etwa 90 m2 Fläche ist mit einer 360º-Anordnung glasfreier, rahmenloser, flexibler und ultraleichter PV-Paneele ausgestattet, über deren Leistung allerdings nichts gesagt wird.

Der Solar Decathlon Europe findet in diesem Jahr in Szentendre, Ungarn, statt. Dieser Wettbewerb betont die Simulation der Renovierung bestehender Gebäude unter Verwendung moderner Technologien und einer Mischung aus modernen und wiederverwendeten Materialien, wobei der Schwerpunkt auf Innenraumkomfort, Vier-Jahreszeiten-Design und architektonischer Qualität bei der Integration der neuen Technologien und Materialien liegt. Es nehmen 16 Teams teil, Gewinner ist das Team Habiter2030 von der Universität Lille. Den zweiten Platz belegt das Team MOR von der Technischen Universität Delft, der dritte Platz geht an das Team Over4 aus Bukarest.

Auch in diesem Jahr 2019 gibt es einige peripheren

Informationen von Interesse, insbesondere in Bezug auf

den Werkstoff Holz.

An der schwedischen Königlichen Technischen Hochschule (KTH), wo 2016 erstmals transparentes Holz hergestellt wurde, veröffentlicht das Forscherteam um Prof. Lars Berglund und die Doktorandin Céline Montanari im April den Bericht über einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt, durch den das stabile Material zusätzlich in der Lage ist, Wärme zu speichern und sie später wieder abzugeben (,Transparent wood can store and release heat’).

der KTH

In dem weiterentwickelten Verfahren wird das Acrylharz durch das Phasenwechselmaterial Polyethylenglykol (PEG) ausgewechselt, der bei 27°C schmilzt und dabei Energie aufnimmt. Die Schmelztemperatur kann durch die Verwendung verschiedener PEG-Typen eingestellt werden. Sinkt die Temperatur wieder, erstarrt der Kunststoff und die gespeicherte Wärme wird wieder freigesetzt. Abermals mit Acrylharz behandelt, um es vor Feuchtigkeit zu schützen, wird das Holz zu einem durchsichtigen, wenn auch leicht trüben Material, das Temperaturschwankungen ausgleicht.

An einem sonnigen Tag absorbiert das Material die Wärme, bevor sie den Innenraum erreicht, wodurch der Innenraum kühler bleibt als der Außenbereich. Nachts ist es genau umgekehrt: Das PEG wird fest und gibt die Wärme an den Innenraum ab, so daß die Temperatur im Haus konstant gehalten werden kann.

Die Wissenschaftler wollen nun auch das Acrylharz durch ein biobasiertes Polymer ersetzen, das Mikroorganismen als Nahrung dient. Das Ergebnis wäre ein biologisch abbaubarer und energieeffizienter Baustoff, der beispielsweise als Wärmespeicher in Passivhäusern zum Einsatz kommen könnte und auch leichter zu entsorgen ist, wenn es seinen Zweck erfüllt hat, als andere Baumaterialien wie Kunststoff, Beton und Glas.

In weiteren Schritten soll der Produktionsprozeß so skaliert werden, daß er industriell durchführbar ist. Außerdem will man die Speicherkapazität des Materials erhöhen, um es noch energieeffizienter zu machen. Die Forscher schätzen, daß ihr transparentes Holz in fünf Jahren für Nischenanwendungen in der Innenarchitektur verfügbar sein könnte. Das KTH-Projekt Transparent Wood wird vom Europäischen Forschungsrat finanziert.

Hierzu paßt die Meldung im Mai 2019,

daß Wissenschaftler der University of Colorado, Boulder,

zusammen Kollegen der University of Maryland ein

weiteres neues Material entwickelt haben: ein kühlendes Holz.

Aufgrund ihrer Funktion ist diese Holzvariante im Schwerpunkt Cool

Roof / White Roof dokumentiert (s.d.).

Im September folgen Berichte über eine Methode, mit der sich Holzplatten in einem kontrollierten Trocknungsprozeß ohne Maschinenkraft in eine zuvor berechnete Form biegen lassen.

Die von Forschern der Universität Stuttgart, der ETH Zürich und der schweizerischen Empa um Dylan Wood und Prof. Achim Menges entwickelte Methode folgt den selbstformenden Mechanismen Natur, wie zum Beispiel bei Pflanzen, die ihre Form ändern, um ihre Samen freizusetzen (,Analysis of hygroscopic self-shaping wood at large scale for curved mass timber structures’).

Das Verfahren der Selbstformung basiert auf dem natürlichen Quellen und Schwinden von Holz in Abhängigkeit seines Feuchtegehalts: Trocknet feuchtes Holz, zieht es sich senkrecht zur Faserrichtung stärker zusammen als längs der Faserung. Dieses Verziehen ist normalerweise unerwünscht, doch nun wird diese Eigenschaft gezielt genutzt, indem jeweils zwei Holzschichten so zusammengeklebt werden, daß ihre Faserungen unterschiedlich orientiert sind.

Die Bilayer genannte Holzplatte mit ihrem zweilagigen Schichtaufbau ist der Grundbaustein der neuen Methode. Wenn der Feuchtigkeitsgehalt dieser Platte sinkt, schrumpft eine Schicht stärker als die andere, und da die beiden Schickten fest miteinander verklebt sind, biegt sich das Holz. Je nach Dicke der Schichten, Orientierung der Fasern und dem Feuchtegehalt kann ein Computermodel berechnen, wie sich das Grundbauelement während der Trocknung verformt. Dies wird von den Forschern Holz-Programmierung genannt.

Zur Zeit lassen sich bogenförmige Holzgebäudeteile von bis 5 m Höhe selbst formen, sowohl in zwei- als auch in dreidimensionaler Richtung - was mit dem Urbach-Turm demonstriert wird, der auf der Remstal-Gartenschau (o. Grünprojekt Remstal) errichtet wird, einer Gartenschau des Landes Baden-Württemberg, welche vom Mai bis zum Oktober im Remstal bei Stuttgart stattfindet.

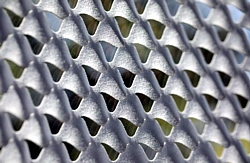

Da der Sonnen- und Blendschutz eine wichtige Zukunftsfrage im Bauwesen bildet, entwickeln Wissenschaftler der TU Darmstadt um Prof. Stefan Schäfer nach dem Vorbild der Orchideenblüten einen innovativen, variablen Sonnenschutz, der die Vorteile von Textilrollos und Jalousien vereint und gleichzeitig zur Lichtlenkung genutzt werden kann.

Dem im Juli 2019 veröffentlichten Bericht zufolge wird dabei das Prinzip der leichtgängigen und rückfedernden Gelenken der Blütenblätter auf Werkstoffe wie Stoff übertragen, indem eine Stofffläche im Lasercutting-Verfahren mit einem optimierten Muster aus kleinen, zueinander versetzten Kurven perforiert wird, die von der Form her an Zungen erinnern.

Wird nun die gesamte Stoffbahn unter Zug genommen und gestreckt, klappen die ,Gelenke’ auf und die Stoffzungen wölben sich dreidimensional nach einer Seite, so daß gleichförmige Öffnungen entstehen, deren Größe mit der Höhe der Zugkraft einhergeht. Dadurch lassen die perforierten Textilien auch bei geschlossenem Sonnenschutzrollo genug Licht ins Zimmer, ohne daß es innen zu einer Blendung kommt.

Durch unterschiedlich starken Zug läßt sich die Lichtmenge, die das Rollo durchläßt, stufenlos regulieren, und gegenüber herkömmlichen, starren Lamellen-Jalousien hat der neue Sonnenschutz zudem den Vorteil, daß er einfacher konstruiert ist, weniger Bauteile benötigt und geringerer mechanischer Verschleiß auftritt.

Die im Rahmen des Innovationsprojekts ,Variabler textiler Sonnenschutz’ entwickelte neue Technologie ist bereits zum internationalen Patent angemeldet - und ein Prototyp überzeugt auf Messen Experten der Sonnenschutz-Branche. Nun sind die Wissenschaftler auf der Suche nach Industriepartnern, um den Sonnenschutz zur Anwendung zu bringen.

Im Juli 2021 meldet das Team der TU Darmstadt, daß es in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet für Produktentwicklung und Maschinenelemente einen Demonstrator entwickelt und gebaut habe, der das neuartige Funktionsprinzip anschaulich darstellt - und im Jahr 2023 wird die ,Adaption eines textilen Sonnenschutzes zum Einbau im Reallabor Lichtwiese’' als Master- bzw. Bachelor-Arbeit ausgeschrieben.

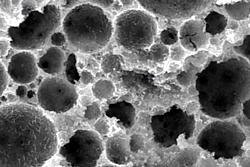

Im Oktober erscheint eine Studie von Forschern der University of Science and Technology of China, wo ein Team unter der Leitung von Prof. Xin Xu einen neuartigen selbstreinigenden Beton entwickelt hat (,Simple Fabrication of Concrete with Remarkable Self-Cleaning Ability, Robust Superhydrophobicity, Tailored Porosity, and Highly Thermal and Sound Insulation’).

Beton

Wie alles andere werden auch Betonstrukturen mit der Zeit schmutzig, und es ist oft sehr mühsam, sie zu reinigen. Im Allgemeinen funktionieren selbstreinigende Materialien, indem sie hydrophobe (wasserabweisende) Oberflächen aufweisen, doch frühere Versuche, Beton mit hydrophoben Materialien zu versehen, waren nicht ganz erfolgreich. Als Oberflächenbeschichtung aufgetragen wurden sie mit der Zeit abgekratzt oder abgetragen, und in den noch feuchten Beton gemischt beeinträchtigten sie dessen Festigkeit beim Trocknen.

Das Team um Xu kombiniert stattdessen nassen Beton mit einem Öl, einem Emulgator und einem hydrophoben Silikonpolymer (Polydimethylsiloxan, PDMS). Dabei vermischten sich das Öl und das PDMS, und der Emulgator sorgt dafür, daß die Mischung Tröpfchen bildet, die sich in der Betonmatrix verteilen. Wird der Beton anschließend getrocknet und erhitzt, verdampft das Öl und hinterläßt winzige PDMS-beschichtete Poren, in denen sich die Tröpfchen befunden hatten.

Das daraus resultierende Material erweist sich als äußerst hydrophob und weist gleichzeitig ein geringes Gewicht und eine hohe mechanische Festigkeit auf. Darüber hinaus behält es seine selbstreinigenden Eigenschaften auch nach dem Schleifen und der Einwirkung von extremer Hitze und aggressiven Chemikalien bei. Und als zusätzlicher Bonus wird festgestellt, daß es auch sehr gut Schall absorbiert und gegen Wärmeverluste isoliert.

Nur einen Monat später folgt der Bericht eines großen Teams, an dem

Teilnehmer des Graphene Flagship, der Universität

Bologna, dem Politecnico di Milano, dem CNR,

dem NEST, der Italcementi HeidelbergCement

Group, dem Israel Institute of Technology,

der Eindhoven University of Technology und der University

of Cambridge mitwirken. Der Titel lautet: ,Photocatalytic

activity of exfoliated graphite–TiO2 nanoparticle composites’.

Hier geht es darum, die Luftverschmutzung zu verringern, was bislang mit dem Einsatz von Titandioxid (TiO2) angegangen wurde, das als Photokatalysator funktioniert. Dabei hat sich gezeigt, daß Titandioxid-Oberflächen eine Effizienz von bis zu 45 % bei der Umwandlung von NOx aus der Atmosphäre in harmloses Nitrat aufweisen. Indem die Forscher Graphenschichten vom Basismaterial Graphit abschälen und der Mischung Titandioxid-Nanopartikel hinzufügen, stellen sie ein neues Graphen-Titandioxid-Nanoverbundmaterial her, das als solarbetriebener Katalysator diesen Wert auf bis zu 70 % steigert.

Das Team testet die Mischung, indem es photokatalytische Platten herstellt und sie Schadstoffen aussetzt. In einem Test verwendet es Rhodamin B, das eine ähnliche Molekularstruktur wie flüchtige organische Schadstoffe aufweist. Bei Aktivierung durch UV-Licht baut der Verbundstoff 40 % mehr Rhodamin B ab als ein Katalysator aus Titandioxid allein.