Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL

C

TEIL

C

Die Masdar-Initiative

Die Idee zu diesem Projekt wird erstmals

im April 2006 verkündet: Ein umfangreiches Engagement

im Bereich der Erneuerbaren Energien – sowie der Bau von Masdar

City (Masdar, arab.: Quelle, Ursprung), einer neuen Nullemissionsstadt

für bis zu 47.500 (andere Quellen: 50.000) Bewohner mitten in der

Wüste und etwa 30 km östlich der Hauptstadt Abu Dhabi des gleichnamigen

Emirats, die umgehend von dem britischen Stararchitekten Sir Norman

Foster entworfen wird.

Verantwortlich ist die staatliche Abu Dhabi Future Energy Company (ADFEC), die seitens der Regierung den Auftrag erhalten hat, die Einführung von erneuerbaren und nachhaltigen Technologien im Energiebereich zu forcieren und zur Diversifizierung und zum nachhaltigen Wachstum der Wirtschaft Abu Dhabis beizutragen. Unterstützt wird dies auch durch neue Gesetze sowie eine sogenannte J-Zertifizierung von Estidama (arb. Nachhaltigkeit), dem Programm Abu Dhabis für ‚grüne Gebäude’ und Nachbarschafts-Regulatorien. Solche Zertifizierungssysteme für ganze Stadtviertel oder ‚neighbourhoods’ nutzen vor allem den Kommunen, die mit ihrer Hilfe einen Standard für Neubau- und Sanierungsgebiete festlegen können, den Investoren und Projektentwickler einhalten müssen.

Schirmherr des Masdar-Projektes ist Kronprinz Scheich Mohammad bin Zayed Al Nahyan, der erkannt hat, daß die Erneuerbaren Energien eine der Schlüsseltechnologien der Zukunft sind: „Wir wollen ein bedeutender Spieler bei den Erneuerbaren Energien werden – nicht nur als Investor, sondern wir wollen uns auch mit Forschung und Entwicklung und später auch mit der Produktion befassen“.

bin Zayed Al Nahyan

Das Golf-Emirat Abu Dhabi selbst will insgesamt 15 Mrd. $ in erneuerbare Energien investieren. Dabei wird allein der Bau der riesigen Anlage grob geschätzt 22 Mrd. $ kosten. 4 Mrd. $ übernimmt die ADFEC, während ein großer Teil der restlichen 18 Mrd. $ von ausländischen Investoren kommen soll.

Mitte 2006 erfolgt der Startschuß für das Masdar Research Network, einem globalen Forschungsnetzwerk zur Entwicklung fortschrittlicher, alternativer Energie- und Umwelttechnologien, das bislang aus sechs Partnern besteht: der RWTH Aachen, der Columbia University (USA), dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), dem Imperial College London (UK), dem Tokyo Institute of Technology (Japan) und der University of Waterloo (Kanada).

Das Netzwerk soll die Expertise der führenden internationalen Universitäten und Forschungsinstituten bündeln, um Innovationen bei Energie- und Umwelttechnologien zu beschleunigen. Die Lösungsansätze der Forschungs- und Entwicklungsprojekte richten sich sowohl an Industrie-, als auch an Entwicklungsländer. Damit will man ebenso wie mit dem jährlich verliehenen 2,5 Mio. $ schweren Zayed Future Energy Prize und verschiedenen weiteren Forschungsinitiativen neue Techniken und urbane Gestaltungsmaßstäbe entwickeln und demonstrieren.

(Grafik)

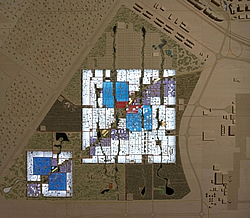

Die neue Stadt Masdar auf einer Fläche von 6 km2 – mit ihrem Grüngürtel, wind- und solarthermischen Anlagen, Wasserkanälen und elektrischen Taxis – soll nach ihrer Fertigstellung das Zentrum für solche Entwicklungen werden und auch den zehn Prinzipien der vom WWF gestarteten Initiative ‚One Planet Living’ entsprechen, zu denen neben Null-Emissionen und Null-Müll auch die Verwendung lokaler Materialien und Nahrungsmittel, ökologischer Verkehr, gerechter Handel, Bewahrung und Wiederherstellung natürlicher Habitate sowie Gesundheit und Glück gehören.

Ähnlich der traditionellen orientalischen Bauweise soll Masdar eine dicht bebaute, autofreie und fußgängerfreundliche Stadt mit schmalen, schattigen Straßen werden, die vollständig mit erneuerbarer Energie, insbesondere Solarenergie, versorgt wird. Zu diesem Zweck werden die Dächer zum überwiegenden Teil auch mit Solaranlagen ausgestattet sein. Beleuchtungs- und Klimaanlagen sollen von einem Solarkraftwerk, einem Windpark sowie durch Strom aus Geothermie und Wasserstoff versorgt werden. Müll soll durch Vakuumröhren unter der Stadt zu einer zentralen Sammelstelle gesaugt, dort sortiert, wiederverwertet oder in Biogas umgewandelt werden.

(Grafik)

Darüber hinaus wird die bewährte lokale Methode der traditionellen Kühlung durch Windtürme in modernisierter Form wieder aufleben, indem einige große Gebäude um 45 m hohe ‚Modern Wind Towers’ herum gruppiert werden, die ohne Energieverbrauch für eine Belüftung des Gebietes sorgen. Zusätzlich werden die Gebäude mit allen möglichen ökologischen Energiegewinnungstechniken ausgestattet.

Die Kühlung wird daher primär durch Windenergie bzw. Seebrisen erfolgen, während das benötigte Trinkwasser aus einer solarbetriebenen Entsalzungsanlage gewonnen wird. Zudem sollen Pumpen mit Hilfe von Bodensonden die Kühle tiefer Erdschichten an die Oberfläche befördern. Insgesamt soll die Temperatur innerhalb der neuen Stadt um bis zu 20° geringer sein als in Abu Dhabi heute. Die Grünanlagen der Stadt und die umliegenden Felder werden mit Brauch- und Abwasser versorgt. Verantwortlich für das Energiekonzept von Masdar City ist die Firma Transsolar Energietechnik GmbH aus Stuttgart. Diese definiert auf Basis von Simulationen und Rechenmodelle Richtlinien, auf denen aufbauend Foster + Partners ihren Masterplan zeichnen.

Mit der Hauptstadt Abu Dhabi soll Masdar-City durch einen Zug verbunden werden, ansonsten bewegt man sich in der Stadt zu Fuß oder mit kleinen, fahrerlosen Taxis. Autos sind nicht erlaubt.

Auch die ADFEC wird später hier ihren Firmensitz haben. Außerdem entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft das Masdar Institute of Science and Technology (MIST), dessen Lehrpläne vom Massachusetts Institute of Technology (MIT) ausgearbeitet werden. Es wird sich um die erste Hochschule der Welt handeln, die sich ausschließlich dem Komplex der ökologischen Nachhaltigkeit auf Basis der erneuerbaren Energien widmet, und Teil des Masdar Research Network sein.

Parallel dazu sollen sich in Masdar bis zu 1.500 innovative Unternehmen ansiedeln, wobei man bereits einige namhafte industrielle Partner gewonnen hat: General Electric, BP, Shell, Mitsubishi, Rolls Royce, Total, Mitsui, Fiat sowie das deutsche Solarunternehmen Conergy. Um die Ansiedlung der ausländischen Firmen zu erleichtern, werden innerhalb der Stadt auch andere (eher ‚westliche’) Gesetze gelten. Masdars ‚Grüne Gemeinde’ ist eine spezielle Freihandelszone und deshalb vom Rest Abu Dhabis durch eine Mauer abgetrennt, die gleichzeitig als Schutz vor der heißen Wüstenluft und dem Lärm des nahegelegenen Flughafens dient. Masdar wird bei der Fertigstellung im Jahr 2015 oder 2016 damit kulturell und rechtlich zu einer Art Insel.

(Grafik)

Im April 2007 wird bekannt gegeben, daß die Masdar Initiative gemeinsam mit Conergy eine PV-Anlage mit 40 MW Leistung aufbauen wird, deren Solarstrommodule die Keimzelle für die restliche Stadt werden sollen, und die nicht nur Energie sondern auch Schatten spenden werden. Im Juli folgt die Ankündigung, daß für einen Betrag von 350 Mio. $ auch eine 100 MW CSP-Solaranlage (Concentrated Solar Power) namens Shams 1 (Sonne) errichtet werden soll, die später stufenweise auf 500 MW ausgebaut werden kann. Die Ausschreibung für das solarthermische Parabolrinnen-Kraftwerk erfolgt im August 2007.

Ebenfalls 2007 gründen die Credit Suisse, die ADFEC und weitere Partner den Masdar Clean Tech Fund L.P. mit Investitionsmitteln in Höhe von 250 Mio. $, der in erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien investieren wird.

Im Dezember 2007 werden führende Hersteller von PV-Anlagen eingeladen, ihre Produkte über einen Zeitraum von 18 Monaten unter den klimatischen Bedingungen Abu Dhabis zu testen um herauszufinden, wer gegenüber der extremen Hitze, der hohen Feuchtigkeit und dem Sand am besten abschneidet. Standort der Versuchsanlagen von insgesamt 33 Firmen und mit jeweils 1 kW Leistung ist ein Wüstenstück in der Nähe des internationalen Flughafens von Abu Dhabi, wo sie genutzt werden, um Büros mit Strom zu versorgen.

Gleichzeitig wird mit dem japanischen Unternehmen Cosmo Oil Co. und dem Tokyo Institute of Technology ein Multi-Millionen-Vertrag unterzeichnet, bei dem die Solarturm-‚beam down’-Technologie von Yutaka Tamaura untersucht und weiterentwickelt werden soll. Diese Technik, bei der sich der Dampfkessel nicht an der Spitze, sondern am Fuß des Solarturms befindet, verspricht geringere Stromerzeugungskosten und eine höhere Effizienz als die bisherigen Solarturm-Konzepte. Im Rahmen der Vereinbarung wird der Bau einer 100 kW Pilotanlage bis Ende 2008 beschlossen. Was sich dann allerdings doch noch etwas verzögert (s.u.).

(Grafik)

Im Februar 2008 wird mit dem Bau des ersten Stadtviertels für 15.000 Bewohner begonnen. Parallel dazu beginnt der Bau des außerhalb der Stadt gelegenen Solarkraftwerks, dessen Energie zur Errichtung der Stadt mitgenutzt werden soll. Als Gesamtkosten für das Projekt werden inzwischen 22 Mrd. $ genannt.

Das in Chicago beheimatete Architekturbüro Adrian Smith + Gordon Gill erhält den Auftrag, das Masdar Headquarter inmitten der Stadt zu entwerfen, ein Plus-Energie Gebäude, das mehr Strom erzeugt, als es für seinen eigenen Verbrauch benötigt. Der Bau, der mit einem der weltweit größten Solardächer beginnen wird, soll Ende 2010 bezugsfertig sein und dann die Masdar-Initiative selbst beherbergen (und, wie später beschlossen wird, auch die Internationale Energieagentur IRENA, s.u.).

Neben einem 2 MW Solardach wird das Hauptquartier elf nach oben gerichtete und Kegel-ähnliche Strukturen besitzen (eben die sogenannten Windtürme), die eine natürliche Belüftung garantieren und darüber hinaus reichlich Tageslicht in die Innenräume hineinlassen, während sie gleichzeitig die strukturellen Stützen für die Überdachung bilden.

Im März 2008 gibt Masdar bekannt, daß für den Bau des CSP-Kraftwerkes gemeinsam mit der spanischen Firma Sener Grupo de Ingeniería ein 1,24 Mrd. $ schweres Joint-Venture namens Torresol Energy gegründet wird. Shams 1 soll bereits im letzten Quartal 2010 ans Netz gehen.

(Grafik)

Im Mai 2008 werden dann die ersten Grafiken des geplanten Nahverkehrsnetzes mit seinen automatisch gesteuerten und Solarstrom-betriebenen 6-sitzigen Kabinentaxis veröffentlicht. Das Netz wird aus rund 1.500 Stationen bestehen, die individuell angewählt werden können. Dadurch soll gewährleistet werden, daß kein Punkt innerhalb der Stadt weiter als 200 m von der nächsten Station entfernt liegt.

Über den aktuellen Stand der elektrisch betriebenen PRT-Systeme (Personal Rapid Transit), zu denen auch Einschienen- und Magnetschwebebahnen zählen, berichte ich ausführlich im Kapitel zur elektrischen Mobiliät (s.d.).

Ebenfalls im Mai wird bekannt, daß Abu Dhabi 2 Mrd. $ in die Photovoltaik investiert, wofür die Firma Masdar PV gegründet wird. Diese bislang wohl größte Einzelinvestition in der Solartechnik umfaßt 600 Mio. $ für die Errichtung von zwei – schlüsselfertig von Applied Materials bestellten – Anlagen zur Herstellung von Solarzellen, von denen eine (für 143 Mio. €) im thüringischen Ichtershausen bei Erfurt gebaut und schon im dritten Quartal 2009 mit der jährlichen Herstellung von 70 MW Dünnschicht-Solarzellen beginnen soll, während die zweite mit einer Produktionskapazität von 160 MW im Industriegebiet Taweelah nahe der Hauptstadt Abu Dhabi errichtet werden und im zweiten Quartal 2010 in Betrieb gehen soll (diese Dublette der Thüringer Solarfabrik wird später jedoch auf Eis gelegt).

Für Ichtershausen ist der mittelfristige Ausbau auf eine Gesamtkapazität von 280 MW geplant, und bis 2014 will man durch den Bau weiterer Werke eine jährliche Produktion von 1 GW erreichen – und damit zu einem der weltweit größten Anbieter von Dünnschicht-Solarzellen werden. Die Errichtung der deutschen Fabrikationsanlage wird mit 28 Mio. € durch die die Europäische Kommission unterstützt (Regionalförderung).

Der erste Spatenstich in Ichtershausen erfolgt im August 2008, der Produktionsstart im Oktober, und trotz einiger Anfangsschwierigkeiten (besonders bei der Verpackung der Paneele) wird im Dezember eine 260 kW PV-Anlage auf dem Dach der eigenen Produktionshalle installiert. Der Wirkungsgrad der Masdar-Paneele aus amorphem Silizium beträgt gegenwärtig nur 6,0 bis 6,6 %, soll im kommenden Jahr aber durch zwei Schichten auf 7,0 bis 7,8 % angehoben werden (im September 2010 werden tatsächlich 7,4 % erreicht). Ab 2011 will man dann Paneele mit einer Schicht aus amorphem Silizium und einer Schicht aus mikrokristallinem Silizium produzieren, deren Wirkungsgrad auf 9 % geschätzt wird.

(Grafik)

Mitte des Jahres beteiligt sich der US-Konzern General Electric mit 50 Mio. $ an dem cleantech fund von Masdar. Das US-Unternehmen arbeitet bereits seit drei Jahren mit der Mubadala Development Company der Abu Dhabi Investment Authority zusammen, dem (weltweit größten) Staatsfond und Mitbesitzer von Masdar, und gilt als einer der Kernpartner der Masdar-Initiative. Das US-Unternehmen wird auch als erster Mieter in Masdar City einziehen – mit einem 4.000 m2 großen sogenannten Ecomagination Centre, das sich in Nachbarschaft des Masdar-Institutes ebenfalls mit der Forschung, Entwicklung und Präsentation von energieeffizienten Produkten und Technologien befassen wird, einschließlich Wind-, Solar- und anderen erneuerbaren Energien.

Ein weiterer zukünftiger Mieter ist das ‚Schweizer Dorf’, das von der eidgenössischen Botschaft initiiert wird diverse Schweizer Unternehmen umfassen wird.

Masdars Interesse wendet sich inzwischen aber auch der Windenergie zu. Im September 2008 erwirbt die Masdar-Initiative für 120 Mio. $ einen signifikanten Anteil der finnischen Windanlagen-Firma WinWinD Oy aus Helsinki, einem der Top-Hersteller im Multi-Megawatt-Segment. Gemeinsam mit dem Mehrheitseigentümer Sterling Infotech Group wird eine Expansion der Geschäftstätigkeit in Europa, Indien und dem Nahen Osten angestrebt. Im Oktober folgt die Bekanntgabe einer Kooperation mit dem Düsseldorfer Energieunternehmen E.ON beim London Array Offshore-Windpark-Projekt. E.ON verkauft von seiner 50-%igen Beteiligung 40 % des Aktienpakets an Masdar, das damit eine 20-%ige Beteiligung an dem Projekt hält, während E.ON 30 % und DONG Energy die restlichen 50 % halten. Masdar gilt als Retter des Projekts, nachdem sich die niederländische Royal Dutch Shell daraus zurückgezogen hat.

Im November 2008 wird (aber auch) bekannt, daß das Masdar Institute im Vorjahr eine Forschungsgemeinschaft mit dem MIT gebildet hat, in der man an neuartigen ‚umweltfreundlichen’ Atomreaktoren arbeitet, die das Risiko einer nuklearen Proliferation stark reduzieren sollen. Ich überlasse dieses Thema anderen Autoren, wollte es aber keinesfalls unerwähnt lassen.

(im Bau)

Nachdem die internationale Presse nicht wenig über die ambitionierten Pläne von Masdar hergezogen hat, muß sie Anfang 2009 konstatieren, daß der Bau der Energie-Stadt durch die kanadische Projektmanagement-, Beratungs- und Engineering-Firma CH2M Hill tatsächlich begonnen hat – und sogar mit zu 100 % recyceltem Betonstahl. Durch die Nachhaltigkeits-Ansprüche ergeben sich bereits jetzt schon interessante Nebeneffekte. Da die Pläne für Masdar beispielsweise sowohl herkömmlichen Beton als auch Aluminium ausschließen, da die Herstellung dieser Materialien ein hohes Maß an Kohlendioxid-Emissionen erzeugt, protestieren die Hersteller auf konstruktive Art dagegen – indem sie ein zu 95 % recyceltes Produkt präsentierten, dessen Herstellungs-Emissionen, im Vergleich mit regulären Aluminium, um 90 % reduziert sind. Es wird daraufhin in die Planungen mit einbezogen.

Gemeinsam mit der Firma Al Falah Ready Mix, einer Tochter der Al Falah Holding in Abu Dhabi, arbeitet man an einem kohlenstoffarmen Beton, der weniger Zement, und damit auch viel weniger Wasser benötigt. Solcher ‚grüner’ Beton wurde bereits von verschiedenen Anbietern vermarktet (in den USA z.B. von Hycrete, Calstar Cement oder Calera).

Mitte Januar gibt Masdar bekannt, daß man sich für den US-Anbieter First Solar Inc. aus Arizona entschieden habe, um 5 MW Dünnschicht-Solarmodule zu liefern. Weitere 5 MW Standard-Silizium-Module werden von der chinesischen Suntech Power Holdings gekauft, um zusammen die bislang größte PV-Anlage im Nahen Osten zu bilden, die bereits im März in Betrieb gehen soll. Die Paneele sind auf Ständern aus teilweise recyceltem Beton, vor Ort gefertigtem Stahl und wiederverwendetem Holz montiert. Das 10 MW Solarkraftwerk kostet rund 50 Mio. $ und wird einen Teil des Energiebedarfs während der Konstruktion das Stadt liefern. Später soll die von dem lokalen Unternehmen Enviromena errichtete Anlage das Masdar Institute versorgen, dessen Eröffnung (zu diesem Zeitpunkt) für Ende des Jahres geplant ist.

Es gibt aber auch sporadische wiederkehrende Probleme, zumindest durch Sandstürme und den Staub, der sich dadurch auf den PV-Paneelen sammelt und die Ausgangsleistung vermindert (im August 2009 beispielsweise, als die Menge des Staubs in der Luft mit 1.500 - 2.000 Teilen pro Million mehr als 10 Mal höher ist als normal, erreicht die Masdar-Solaranlage nur 40 % ihrer Kapazität).

Ebenfalls im Januar wird eine Kooperation mit der Regierung der Seychellen bekanntgegeben, um mehr erneuerbare Energie Projekte für die Nation im Indischen Ozean zu entwickeln. Zunächst werden sich die Anstrengungen auf Machbarkeitsstudien und Umweltverträglichkeitsprüfungen zu konzentrieren, mit dem anfänglichen Ziel, mit 18 MW Windkraft 10 – 15 % des Strombedarfs der Insel Mahé zu decken. Außerdem werden die Optionen der Solarenergie und der Energieerzeugung aus Abfall geprüft.

Mit dem Blick auf japanische Start-up Firmen gründen der Masdar Clean Tech Fund L.P. und die japanische SBI Holdings mit jeweils 10 Mio. $ einen neuen Masdar-SBI Fund, aus dem die jungen Firmen mit 2 Mio. $ pro Unternehmen unterstützt werden sollen. Im Gespräch ist aber auch schon die Anhebung des Investitionskapitals auf 200 – 300 Mio. $. Der Masdar Clean Tech Fund hat bereits eine lange Liste von internationalen Investitionen getätigt, angefangen 2007 mit der Firma HaloSource aus Bothell, Washington, einem Spezialisten für sauberes Wasser und antimikrobielle Technologien, bis zum Berliner Dünnschicht-Solarmodule-Hersteller Sulfurcell (inzwischen: Soltecture) Anfang 2008.

In Abu Dhabi selbst findet zu diesem Zeitpunkt der zweite World Future Energy Summit statt – auf dem drei Tage lang in erster Linie geredet, geredet und geredet wird.

Während eines Interviews berichtet Jay Witherspoon von CH2M Hill darüber, daß das Grundwasser unter Masdar City einen 3 bis 4 Mal so hohen Salzgehalt wie das Meerwasser hat, und man deshalb an neuen, solarbetriebenen Entsalzungsmethoden arbeiten würde, die um 80 % effizienter sein werden, als bislang existierende Anlagen. Geplant ist ferner eine Grundwasseranreicherung mit Abwässern mit Grauwasser, das Ernten von Wasser aus Tau und Nebel und Kühlsystemen, sowie die Speicherung und Nutzung von Regenwasser. Im Masdar-Hauptquartier wird ein Wasser-Kühler im Inneren des Gebäudes aus der Feuchtigkeit und dem Wasserdampf der Luft Trinkwasser kondensieren. Feucht genug dafür ist es in Abu Dhabi auf jeden Fall.

Auf dem Summit wird auch erstmals ein PodCar ausgestellt. Dabei handelt es sich um die bereits erwähnten vollautomatisch gesteuerten Elektrokabinen für mehrere Personen, die zusammen mit der geplanten, elektrisch betriebenen Hochbahn (Light Rail Transit, LRT), welche Masdar mit anderen Stadtteilen von Abu Dhabi und dem Flughafen verbindet, den Masdar-internen Personennahverkehr bestreiten werden. Geplant wird das futuristische Transportkonzept von Federico Parolotto von MIC (Mobility In Chain) und der italienischen Firma Systematica, beide aus Mailand.

Die PRT Fahrzeuge werden sich mit einer Geschwindigkeit von ca. 7 m/s bewegen, wobei die längsten Strecken in der Stadt rund 2,5 km betragen werden. Statt wie ursprünglich einmal geplant, hierfür oberirdische Trassen zu bauen, entschied man sich inzwischen, die batteriebetriebenen Podcars etwa 6 m unterhalb des hochgelegten Straßenniveaus fahren zu lassen – und zwar nicht auf Schienen, sondern auf einem im Boden eingelassenen Gitternetz, sodaß sie den jeweils kürzesten Weg zum Ziel nehmen können. Fracht wird in speziellen Fahrzeugen über das gleiche Netzwerk transportiert.

Im April 2009 steigt das Emirat Abu Dhabi über seine Investmentgesellschaft Aabar mit 1,95 Mrd. € beim Stuttgarter Autobauer Daimler ein, was einem Anteil von 9,1 % an dem Konzern entspricht. Damit rutscht das Emirat Kuwait mit einem Anteil von 7,6 % auf den zweiten Platz unter den Anteilseignern. Das offizielle Ziel der neuen Investition lautet, daß mit diesen Mitteln das Elektroauto marktreif gemacht werden soll.

Ebenfalls im April bestellt Masdar von der MAN Turbo Group in Oberhausen eine 125 MW Dampfturbine für das geplante 100 MW Solarthermie-Kraftwerks Shams 1 zu einem Preis von rund 100 Mio. €. Das Kraftwerk soll in Medinat Sayed, rund 150 km von der Hauptstadt Abu Dhabi entfernt, hochgezogen werden.

Nur einen Monat später stellt sich heraus, daß fallende Rohstoffpreise die Kosten des geplanten Kraftwerks um bis zu 105 Mio. $ verringern könnten, die Preisangebote der Unternehmen haben sich seit letztem Oktober jedenfalls schon um 20 % reduziert und betragen aktuell zwischen 520 und 550 Mio. $. Angebote für das Kraftwerk Shams 2 sollen Ende des Jahres eingeholt werden.

Die Finanzkrise erreicht nun auch Masdar – wo man an der Umsetzung der Pläne aber festhalten will. Unsicher ist dagegen das Investment in den weltgrößten Offshore-Windpark London Array. Vergangenes Jahr hatten die Scheichs zwar ihren Einstieg in das 3 Mrd. Englische Pfund schwere Projekt angekündigt – jetzt will man es sich noch einmal überlegen. Ich konnte nicht herausfinden, wann genau diese Entscheidung getroffen wird – sie ist jedenfalls positiv, und Madar führt das Projekt fort (s.u.).

(Grafik)

Im Juni wird die 10 MW PV-Anlage ans Stromnetz angeschlossen. Sie besteht aus 87.777 Paneelen, je zur Hälfte Dünnschicht- bzw. Silizium-Module, und soll übers Jahr 17.500 MWh Solarstrom erwirtschaften. Die 50 Mio. $ Anlage auf einer Fläche von 218.000 m2 gilt als die größte im Nahen Osten, und als eine der weltweit kosteneffizientesten Anlagen im Hinblick auf den Output.

Zu diesem Zeitpunkt entscheiden sich in der ägyptischen Küstenstadt Sharm El Sheik Vertreter von 110 Staaten in geheimer Abstimmung dafür, daß das Hauptquartier der erst im Januar gegründeten International Renewable Energy Agency (IRENA) in Masdar angesiedelt wird – gegen die deutschen Interessen, obwohl das Projekt hier ersonnen wurde. Die Startkosten der Agentur von 136 Mio. $ werden die VAE übernehmen, die dann auch jährlich Irena-Projekte in Höhe von 50 Mio. $ fördern wollen. Damit kann oder will die Bundesregierung nicht konkurrieren. Bonn wird dafür Sitz eines Innovations- und Technologiezentrums von Irena (was immer dies auch sein soll), wofür Deutschland 4 Mio. € bereitstellen und dann jährlich zwischen 2 und 3 Mio. € investieren wird.

Die Agentur, deren Gründungsabkommen gegenwärtig 137 Staaten unterzeichnet haben, darunter auch die USA, soll das verfügbare Wissen über erneuerbare Energien sammeln und ihre Mitglieder – und hier vor allem die Regierungen der Entwicklungsländer – dabei beraten, wie sie die entsprechenden Möglichkeiten beim Aufbau regenerativer Kraftwerke optimal nutzen können, um weltweit den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben.

Ich frage mich allerdings, wann die hierfür zuständigen Personen endlich beherzigen, daß am Anfang einer solchen Beratung – sollte sie korrekt statt korrupt, und transparent statt vorgefiltert erfolgen – eine Übersicht über alle bislang vorhandenen, umgesetzten oder auch nur angedachten Technologie steht, eben genau das, was hier im Buch der Synergie alles aufgeführt wird.

Ebenfalls im Juni 2009 unterzeichnen die Fraunhofer-Gesellschaft und die ADFEC als Repräsentantin des Masdar City Projekts ein Kooperationsabkommen über eine strategische Partnerschaft, an dem die Fraunhofer-Institute für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO, für Bauphysik IBP sowie für Solare Energiesysteme ISE beteiligt sind. Die Partner wollen langfristig insbesondere bei der nachhaltigen Stadtentwicklung und Gebäudeplanung eng zusammenarbeiten.

Das Fraunhofer ISE arbeitet mit Masdar bereits auf dem Gebiet der solaren Klimatisierung sowie der solarthermischen Prozeßwärmeerzeugung zusammen, und mit den Firmen Mirroxx, Concentrix Solar und Solar Spring sind bereits drei Spin-off Firmen des Instituts in Masdar aktiv. Den Auftakt der nun beschlossenen Zusammenarbeit werden – unter Einbezug der deutschen Industrie – Beratungen, Machbarkeitsstudien und ein Testcenter bilden. Ein weiteres deutsches Unternehmen, die BASF, ist ebenfalls ein strategischer Partner und auch bevorzugter Lieferant von Baumaterialien und Systemlösungen für Masdar City.

(Grafik)

Den Wettbewerb um die Stadtmitte von Masdar gewinnt das erst 2007 gegründete Stuttgarter Architekturbüro Lava (Laboratory for Visionary Architecture), das aufgrund seines zweiten Standorts in Australien allerdings häufig als australisches Unternehmen wahrgenommen wird. Der rund 200 Mio. € schwere Auftrag umfaßt den zentralen Platz in Masdar-City, ein Fünf-Sterne-Hotel, ein Hotel für Langzeitgäste, ein Konferenzzentrum, Ladenflächen, Unterhaltungs- und Wellness-Zentren sowie Wohngebäude. Auf dem Platz werden pilzförmige Schirme stehen, die 85 % der gesamten Platzfläche verschatten und sich nachts schließen, damit die Hitze entweicht. Die sogenannten Blütenblätter des Himmels passen sich der Sonneneinstrahlung an und schaffen ein angenehmes Mikroklima. Außerdem nutzen sie tagsüber die Energie der Sonne durch mehr als 6.000 m2 Photovoltaikzellen auf der Oberseite der Schirme. Der Boden wird tagsüber zusätzlich mit Wasser gekühlt.

Das Gesamtkonzept von Lava umfaßt außerdem unterirdische Wasserspeicher, Gemüse- und Früchteanbau auf den Dächern, 100 % Recycling sowie eine effiziente Wassernutzung und -aufbereitung.

(Grafik)

Im Juli 2009 unterzeichnen ADEFC und die Swiss Village Abu Dhabi Association (SVA), eine Interessenvereinigung von mehr als 60 Schweizer Firmen (darunter Swiss Re und Implenia), die Vereinbarung über die Realisierung des Projektes Swiss Village, das von der eidgenössischen Botschaft initiiert und maßgeblich vom Kompetenzzentrum der Schweizer Außenwirtschaftsförderung Osec sowie von der Wirtschaftsinitiative Nachhaltigkeit Schweiz vorangetrieben worden war.

Im Herbst wird berichtet, daß Masdar mit dem spanischen Instituto De Sistemas Fotovoltaicos de Concentracion S.A. (ISFOC) eine Vereinbarung über die Durchführung von Tests und Untersuchungen an Konzentrator-Photovoltaik-Technologien (CPV) in dem subtropischen Klima des Emirats unterzeichnet hat. Man will genauere Zahlen haben, da Abu Dhabi zwar die meisten Tage des Jahres mit viel Sonnenschein gesegnet ist, es oft aber auch Dunst und Staub gibt, welche die Energieleistung stören könnten. Im Rahmen einer gemeinsamen Machbarkeitsstudie sollen daher die Auswirkungen von Staub, der Umgebungstemperatur, Bodennebel und Hochnebel auf die Energieausbeute und Zuverlässigkeit der CPV-Technologien einer Vielzahl von Herstellern untersucht werden.

Im Oktober 2009 erhält Concentrix Solar aus Freiburg den Zuschlag für eine 100 kW Konzentrator-Photovoltaik-Anlage, die das Unternehmen mit seinen Flatcon-Systemen errichten wird. Da unter der Koordination des ISFOC jedoch ein insgesamt 1 MW leistendes CPV-Kraftwerk entstehen soll, wird ein Monat später auch ein Vertrag mit der kalifornischen Firma Energy Innovations einen über die (nicht näher bezifferte) Installation der Sunflower genannten Highly Concentrated Photovoltaic (HCPV) Arrays des Unternehmens unterzeichnet, die mit besonders hitzeunempfindlichen Triple Junction Zellen ausgestattet sind. Ein Schwachpunkt dieser Technologie ist allerdings die motorbetriebene Sonnennachführung, die durch den feinen Wüstensand schnell zerstört wird. Über den weiteren Verlauf dieses Projektes habe ich bislang nichts Neues finden können.

(Grafik)

Ebenfalls im Oktober melden die Blogs, daß Damien Fressard für Masdar eine spezielle Version des Segway namens Samca designt hat, die in das innerstädtische Nahverkehrskonzept eingebunden werden sollen. Das elektrisch betriebene, einachsige futuristische Fahrzeug für Einzelpersonen wird von Kreiseln stabilisiert und ist in seiner Form von der arabischen Kultur inspiriert. Es scheint jedoch bei dem Design geblieben zu sein, denn bislang hat man von einer Umsetzung noch nichts gehört.

In der zweiten Jahreshälfte 2009 laufen die Tests mit den selbst fahrenden Pod Cars des 2007 ausgegründeten niederländischen Unternehmen 2getthere B.V. aus Utrecht, das zuvor eine Abteilung von Frog Navigation Systems war (s.u. Podcars). Das Unternehmen war bestimmt worden, um den ersten 1,2 km langen Abschnitt in Masdar City zu realisieren, der eine Verbindung zum Masdar Institute darstellt. Die Strecke hat 5 Stationen, von denen die 2 Kopfstationen für Passagiere und die anderen für den Frachttransport gedacht sind.

Bei dem Test werden daher zwei VIP-Modelle mit Ledersitzen, acht Standard-Pods sowie drei Fahrzeuge eingesetzt, die speziell für den Frachttransport entwickelt worden sind. Diese sollen später in ein eigenständiges Freight Rapid Transit (FRT) System eingebunden werden, das in seinem Endausbau täglich 5.000 Lieferfahrten erlaubt, wobei die flachen Lastträger Zuladungen von jeweils bis zu 1,6 t Gewicht transportieren können.

in Masdar

Die CyberCabs der 2. Generation bieten 4 Erwachsenen und zwei Kindern Platz, erreichen eine Geschwindigkeit von 40 km/h und haben mit einer vollen Ladung Solarstrom in den Lithium-Phosphat-Batterien eine Reichweite von rund 60 km. Die Steuerung erfolgt über RFID-Chips am Fahrzeug und magnetischen Sensoren, die in der Fahrbahn eingebettet sind. Zusätzliche Sensoren in der Front der Fahrzeuge erkennen Fußgänger und stoppen automatisch, wenn sich jemand auf der Fahrbahn befindet. Das Pilotprojekt ist täglich 18 Stunden lang in Betrieb und wird in Zusammenarbeit mit der Firma SMRT aus Singapur gesteuert. Das zu diesem Zeitpunkt (noch) geplante Personentransportnetz mit 85 Stationen soll in der Endausbaustufe aus 3.000 PRT-Fahrzeugen bestehen, die täglich 130.000 Fahrten durchführen. Über die Kosten des Systems ist bislang jedoch nichts zu erfahren, das Design des Podcars stammt von der italienischen Firma Zagato.

Im Januar 2010 wird bekannt, daß sich die Gesamtfertigstellung von Masdar nun mindestens bis 2025 verzögern wird, und daß 2016 nur das Teilprojekt Masdar-Kernstadt schon arbeitsfähig sein soll. Als offizieller Grund wird die Berücksichtigung weiterer neuer Technologien genannt. Aufgrund der aktuellen Finanzkrise gibt es kaum Baufortschritte, auch die Aufträge für den Bau von Wohnungen und Büroräumen sind noch immer nicht vergeben worden. Die Wohnungspreise in Abu Dhabi sind gegenüber ihrem Höchststand inzwischen um 40 % bis 50 % gefallen.

Beim World Future Energy Summit im Januar gibt Masdar dafür bekannt, daß man sich in Zukunft stärker mit der Errichtung von Solar- und Windparks in Europa und den USA beschäftigen wird. Dafür zuständig ist Masdar Power, ein weiteres Unternehmen der Gruppe, das gemeinsam mit BP bereits an der Entwicklung eines Wasserstoff-Kraftwerks arbeitet, das 2012 oder 2013 in Betrieb gehen soll. Bei dem System wird Methan zerlegt, und der entstehende Wasserstoff in eine Turbine zur Stromerzeugung gefüttert. Das Kohlendioxid, Nebenprodukt der Methanspaltung, soll zur Verbesserung der Ölförderung in die Bohrlöcher verpreßt werden. Masdar Power hat bereits drei solarthermische Kraftwerke in Spanien finanziert und plant die Errichtung eines weiteren in den USA.

System

Fast zeitgleich beginnen Forscher des Masdar Institute, des Tokyo Institute of Technology und Cosmo Oil damit, die neue Technologie zur Umwandlung von Sonnenwärme in Strom zu testen, welche die Kosten von Solarturm-Kraftwerken weitere senken könnte. Dies funktioniert, indem eine weitere Anzahl von Spiegeln in das System eingebunden wird. Ebenso wie bei den Solartürmen anderer Unternehmen (z.B. BrightSource Energy und eSolar) werden auch bei dem Masdar-Prototyp die Sonnenstrahlen durch ein Heliostaten-Feld, d.h. sonnennachgeführte Flachspiegel, auf die Spitze eines Turms konzentriert. Doch im Gegensatz zu der üblichen Konfiguration, wo sich der Reciever an der Turmspitze befindet, in dem die Sonnenhitze eine Flüssigkeit verdampft, um mit dem Dampf eine Turbine anzutreiben, befindet sich auf dem 20 m hohen Turm des Masdar-Systems eine weitere Gruppe von Spiegeln, die das Licht der Heliostaten in Form eines etwa 1 m durchmessenden Lichtstrahls auf einen am Boden installierten Tank reflektieren, der sich direkt unter dem Turm befindet. Daher wird diese Methode Beam Down Technologie genannt.

Die Betriebstemperaturen von rund 500°C, die der 10 m hohe Prototyp mit seinen insgesamt 48 Einzelspiegeln von Konica Minolta erreicht, liegen allerdings niedriger als was andere Methoden erreichen, da der zusätzliche Spiegelkranz die Effizient auf 15 – 19 % reduziert. Sonst wird von einer Effizienz > 20 % ausgegangen. Dafür muß aber keine Verdampferflüssigkeit an die Turmspitze gepumpt werden. Man hofft, mit der Versuchsanlage auf eine Leistung von rund 100 kW zu kommen. Interessanterweise läßt sich Tank auch durch einen CPV-Receiver austauschen, was gerade bei einer Versuchsanlage sinnvoll ist.

Vorbehaltlich der kartellrechtlichen Zustimmung gründen Masdar und E.ON im Januar 2010 ein Joint Venture für Klimaschutzprojekte namens E.ON Masdar Integrated Carbon (EMIC) mit Sitz in Masdar City wird Projekte im Mittleren Osten, Afrika und Asien entwickeln, mit denen der Ausstoß von CO2 bei Kraftwerken und Industrieanlagen deutlich reduziert werden kann, wie z.B. durch den Umbau von Kraftwerken zu Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen. Für die Durchführung der Klimaschutzprojekte erhalten E.ON und Masdar CO2-Zertifikate, die im Rahmen des weltweiten CO2 -Marktes handelbar sind. Was ein äußerst kontroverses Thema ist, das ich gerne anderen Autoren überlasse...

Die Deutsche Bank legt gemeinsam mit Masdar Venture Capital einen Private-Equity-Fonds für Investitionen in grüne Unternehmen auf, die Geldgeber werden von der Siemens AG angeführt. Bei der Anfang Februar abgeschlossenen Finanzierungsrunde kommen 265 Mio. $ zusammen. Mit dabei sind auch die Credit Suisse sowie die Consensus Business Group. Zum Portfolio des Fonds gehören bereits die Firmen DuraTherm (saubere Ölverarbeitung), EnerTech (Klärschlamm-Energie), Europlasma (Abfallbehandlung) und HelioVolt (Dünnschicht-Zellen).

Ebenfalls im Januar beginnt man bei Masdar mit der Durchführung des ersten Geothermie-Projektes im Nahen Osten. Das isländische Unternehmen Reykjavik Geothermal hatte bereits im August 2009 einen Beratervertrag in Höhe von 1 Mio. € erhalten, um das Projekt durchzuführen, und beauftragte daraufhin die australische Firma Ensign, Bohrungen bis in eine Tiefe von 2.800 m bzw. 4.500 m einzubringen. Grobe Schätzungen gehen von einem Projektvolumen von 11 Mrd. $ aus, um ein 5 MW Geothermiekraftwerk zu errichten (was ich allerdings für ziemlich überzogen halte).

Tatsächlich stößt man bis Ende des Jahres in 2.500 m Tiefe auf ‚Taschen’ mit 95°C heißem Wasser, was im Rahmen der bisherigen Technologien ausreicht um eine Sorptionsentfeuchtung zu betrieben, nicht jedoch um Strom zu erzeugen. Daher erwägt man nun eine Kühllösung mit Anbindung an das tiefe Erdreich. Klarheit über diese Option soll es im zweiten Quartal 2011 geben.

Im Bereich der Forschung hört man im Februar 2010, daß sich das Masdar Institute auch mit der Anpflanzung einer Salzwasser liebenden Halophyten-Pflanze namens salicornia beschäftigt. Dabei will man eine Fisch- und Garnelenzucht mit dem Anbau von salicornia kombinieren, um zum einen die Fischzucht weniger umweltschädlich zu machen, und zum anderen aus der Pflanze selbst Biokraftstoff herzustellen. Die letztere Idee geht vermutlich auf Robert Glenn an der University of Arizona zurück, der vorgeschlagen hat, weltweit rund 480.000 Quadratmeilen sonst kaum nutzbares Land mit Halophyten zu bepflanzen, aus denen jährlich 1,5 Mrd. Barrel Biokraftstoff gewonnen werden können. Die Samen der amerikanischen salicornia bigelovii (Dwarf Glasswort) sollen beispielsweise im Flächenvergleich 1,7 Mal mehr Öl enthalten als Sonnenblumen-Samen. Entsprechende Versuche laufen bereits in Saudi-Arabien, Eritrea und Mexiko, wo die involvierte Firma Global Seawater einen Ertrag von 850 – 950 Liter Biodiesel pro Hektar nachweisen kann. In Eritrea arbeitet Carl Hodges an dieser Technologie, Gründer und Vorsitzender der Seawater Foundation, der nun auch Masdar berät.

Masdars Bemühungen werden von Boeing, Etihad Airways, and UOP Honeywell untestützt. Umgesetzt wird das Ganze, indem auf einer Versuchsfläche von 2 km2 Teiche gegraben und mittels eines Kanals mit Salzwasser aus dem Meer befüllt werden. In diesen Becken sollen Garnelen oder Fische gezüchtet werden. Doch anstelle, daß die potentiell schädlichen Abwässer zurück ins Meer gehen, werden diese verwendet, um salicornia-Felder zu düngen, die abgeerntet und zu Biokraftstoffen verarbeitet werden. Der Abfluß aus diesen Feldern wird wiederum in einen eigens angepflanzten Mangroven-Sumpf geleitet, der verhindert, daß irgendwelche Reste des Fische-Wassers ins Meer gelangen, und zusätzlich einen Sturm-Schutz bietet sowie Kohlenstoff bindet. Der mittels einer Anlage von Honeywell erzeugte Biokraftstoff soll schließlich bei den projektfördernden Luftlinien landen, während die pflanzlichen Reststoffe zur Stromerzeugung eingesetzt werden können.

Ebenfalls im Februar unterzeichnet Masdar mit der ägyptischen New and Renewable Energy Authority (NREA) eine Vereinbarung zur Entwickelung einer 200 MW Windfarm an der Ostküste des Landes in der Nähe von Suez. Bislang hat Ägypten Windparks in Zafarana und Hurghada, die zusammen bis zu 430 MW erzeugen. Weitere Details darüber gibt es in der Länderübersicht Windenergie.

Im März 2010 meldet die Presse, daß das Masdar-Projekt auf dem Prüfstand steht, nachdem die arabischen Chefs der Masdar Energie und der Masdar Immobilienentwicklung von ihren Posten zurückgetreten sind. Sultan Ahmed Al Jaber, Geschäftsführer der ADFEC, ordnet daraufhin eine umfassende Prüfung der ursprünglichen Pläne Masdars an, die mehrere Wochen in Anspruch nimmt.

Nicht unpikant finde ich, daß nun zwei Ausländer die Managementposten bekommen: Frank Wouters, der bereits seit September 2009 für Masdar tätig ist, als Experte im Bereich der erneuerbaren Energien gilt und Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der German Wind Energy Association ist, sowie Alan Frost, der ebenfalls seit Herbst 2009 bei Masdar ist, zuvor für Großkonzerne wie Babcock & Brown und Lend Lease tätig war und Mitglied des College of Civil Engineers ist.

Als Folge des schwachen Immobilienmarktes soll der gesamte Masdar-Plan neu evaluiert werden. Außerdem räumt man ein, daß vermutlich ein Großteil der Elektrizität für die Stadt importiert werden muß, anstatt ihn vor Ort selbst herzustellen, wie es ursprünglich geplant war. Die Projektleitung kündigt auch an, daß die elektrischen Pod Cars wahrscheinlich nicht in der ganzen Stadt eingesetzt werden würden.

Im April 2010 unterzeichnen Masdar und das US Department of Energy (DOE) ein Memorandum of Understanding, um im Bereich der sauberen und nachhaltigen Energietechnologien zusammenzuarbeiten. Dabei geht es primär um das Auffangen und Abscheiden von CO2, um Wasser und um Biotreibstoffe.

Gleich beide Chefs von Masdar PV fliegen im May 2010 aus ihren Jobs. Es handelt sich um die beiden Ausländer Rainer Gegenwart (früher für First Solar-Deutschland zuständig) and Joachim Neil. Als Grund wir die nicht zufriedenstallende Geschwindigkeit bei der Umsetzung der PV-Projekte vermutet. Andererseits ist die aus den USA übernommene hire-and-fire-Mentalität der arabischen Seite nicht besonders dienlich, um langfristig stabile und nachhaltige Entwicklungen zu initiieren – aber das scheint den Scheichs bislang niemand erzählt zu haben.

Den Zuschlag für das Shams 1 CSP-Kraftwerk erhalten im Juni 2010 die beiden Unternehmen Abengoa Solar und Total. Baubeginn für das 100 MW-Kraftwerk, das ca. 120 km südwestlich von Abu Dhabi in Madinat Zayed eine Wüstenfläche von rund 2,5 km2 bedecken wird, soll noch in diesem Jahr sein. In Betrieb gehen soll die 450 Mio. $ Anlage (andere Quellen: 600 Mio. $) in der zweiten Jahreshälfte 2012. Damit würde sie schon Strom ins Netz speisen, bevor das o.g. Desertec-Projekt auch nur seine Finanzierung abgeschlossen hat – wahrlich eine Schande für die deutsche Regierung und Industrie.

(Grafik)

Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen gemeinsam mit Masdar das größte Solarkraftwerk im Nahen Osten entwickeln, besitzen und betreiben. Es soll mit 768 Parabolrinnen-Kollektoren von Abengoa ausgestattet werden und einen Systemwirkungsgrad von bis zu 17 % haben. Die Spiegel stammen von Flabeg. Nach Sonnenuntergang springt ein Gasbrenner ein, um das Wärmemedium der Turbine aufzuheizen. Man rechnet damit, daß etwa 18 % des Stroms durch dieses Gas erzeugt werden. Einen Wärmespeicher gibt es nicht. Während Masdar 60 % der Besitzanteile an dem Kraftwerk hält, teilen sich Abengoa und Total die restlichen 40 %. Verantwortlich für die schlüsselfertige Errichtung des Shams 1 Anlage sind Abener und Teyma, zwei Unternehmen der Abengoa-Gruppe.

Ebenfalls im Juni kündigt der Forschungschef des Masdar Institute of Science and Technology – nach nur einem Jahr im Amt. Nur einen Monat später folgt ihm John Perkins, der als das ,öffentliche Gesicht’ des MIST galt und zuvor eine Professur an der University of Manchester inne hatte.

Im Juli 2010 reagiert der Masdar-CEO Sultan al-Jaber auf die zunehmend kritische Berichterstattung über das Masdar-Projekt und betont, daß man die Planungen nicht zurückfahren wird, auch wenn sie sich zeitlich möglicherweise verzögern werden.

Einer der Beiträge zur Land Art Generator Initiative im August 2010, einem internationalen Designwettbewerb am Arabischen Golf, bei dem es um die künstlerische Umsetzung erneuerbarer Energietechnologien geht, stammt von Darío Núñez Ameni und Thomas Siegl vom New Yorker Atelier DNA und wird für ein Gebiet in der unmittelbaren Nähe von Masdar-City vorgeschlagen.

Bei dem Konzept namens Windstalk – das übrigens den 2. Platz belegt – handelt es sich um einen Wald aus exakt 1.203 gigantischen Halmen mit einer Länge von jeweils 55 m und einem sich nach oben verjüngenden Durchmesser von 30 cm unten bzw. 5 cm oben, die im Wind hin und her schwanken und dabei genug Strom für 5.000 Haushalte liefern. Die Karbonfaser-Halme, die am Boden in 20 – 30 m durchmessende Beton-Halterungen mit piezoelektrischen Elementen verankert sind, erzeugen den Strom ganz ohne drehende Rotoren und Generatoren. Ihre obersten 50 cm Länge sind mit LEDs versehen, die mit zunehmender Windstärke auch immer heller leuchten. In den Sockeln sollen sich übereinander mehrere Speicherkammern befinden, die anteilig mit Wasser befüllt als kleine Pumpspeicherwerke für Flautenzeiten agieren sollen. Es ist allerdings fraglich, ob die Entwickler für ihren unkonventionellen Windpark Investoren finden.

(Grafik)

Knapp drei Jahre nach Projektbeginn wird im Herbst 2010 ein neuer Masterplan vorgelegt, dem zufolge der Bau wesentlich länger dauern wird und auch einige der ehemals zentralen Ziele unerreichbar bleiben. Die betrifft vor allem die Klimaneutralität, da inzwischen klar ist, daß die Stadt ohne eine externe Energieversorgung nicht funktionieren wird. Außerdem wird das ursprünglich mit 22 Mrd. $ bezifferte Investitionsvolumen neu geschätzt, wobei man nun auf einen Betrag von 18,7 – 19,8 Mrd. $ kommt, was um 10 – 15 % geringer ist. Der Direktor von Masdar City, Alan Frost, geht davon aus, daß der erste Bauabschnitt 2015 beendet wird.

Die Vision als Ganzes soll auf jeden Fall erhalten bleiben, insbesondere was den Bereich der Erneuerbaren Energie betrifft. Statt nur auf eine schattenspendende Architektur und einem Betrieb herkömmlicher Klimaanlagen mit regenerativ erzeugtem Strom zu setzen, wird der Fokus jetzt auch auf sonnenbetriebene Kühlstationen u.ä. gerichtet.

Im Oktober 2010 meldet die Presse, daß die hawaiianische Firma Sopogy Inc. aus Honolulu, Hersteller von kleinen Parabolrinnen-Solaranlagen, ein solarthermisches Kollektor-System für eine Klimaanlage in Masdar City liefern wird. Die Mikro-CSP-Kollektoren werden thermische Energie für eine Absorptionskältemaschine liefern, wie sie schon in vielen Teilen der Welt für die Kühlung aus Abwärme-Quellen verwendet wird. Außerdem scheint man mit einen Fresnel-Kollektor der Firma Mirroxx GmbH (später: Industrial Solar GmbH) aus Freiburg zu experimentieren.

Auch von dem flächendeckenden PRT-Netz aus ferngesteuerten Podcars rückt man leider ab – es wird auf ein kleineres Pilotprojekt zusammengestrichen, das einzelne Häuser verbinden soll und auch nicht mehr im Untergrund verläuft. Die dadurch entstehende Mobilitätslücke könnten andere Elektromobile vom Segway bis zum Elektroauto und -bus stopfen. Das Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bleibt für das Stadtgebiet jedoch bestehen.

Gleichzeitig werden die ersten Fotos veröffentlicht, auf denen man Abschnitte sehen kann, die weitestgehend fertiggestellt erscheinen. Dies betrifft insbesondere den Bereich um das Masdar-Institut, wo die Laboratorien in modernen Betonbauten untergebracht sind, die von einer festen, transparenten Kunststoff-Folie aus Ethylen-Tetrafluorethylen überzogen sich. Ihnen gegenüber stehen Wohngebäude, die mit einem gewellten Gitterwerk in Terra-Cotta-Farben verkleidet sind, das an traditionelle arabische ‚Mashrabiya’-Verkleidungen erinnert. Große PV-Arrays stehen auf den Dächern beider Seiten, und im Hintergrund sieht man einen der Windtürme, die durch ihren Kamineffekt für eine selbständige Belüftung sorgen.

in Masdar

Ebenfalls im Oktober 2010 vereinbart Siemens eine langfristige strategische Partnerschaft mit Masdar. Das Unternehmen, das bereits als Investor für die Masdar Clean Tech Fonds I und II auftritt, soll für die erste Projektphase von Masdar City ein innovatives Stromnetz kombiniert mit moderner Gebäudetechnik errichten, um eine energieeffiziente Stromversorgung zu ermöglichen und als Forschungs- und Entwicklungsplattform zu dienen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Siemens integrierte Automatisierungstechnik für Gebäude liefern und gemeinsam mit Masdar City Anwendungen für ein intelligentes Stromnetz (Smart Grid) entwickeln.

Siemens plant zudem, mit seiner Unternehmenszentrale für den Nahen und Mittleren Osten nach Masdar zu ziehen, wo u.a. auch ein Kompetenzzentrum für Gebäudetechnik angesiedelt wird, das noch im Jahr 2010 mit seinen Aktivitäten beginnen soll (später auf 2013 verschoben). Hier sollen insgesamt 2.000 Mitarbeiter angesiedelt werden. Dazu kommt eine Zusammenarbeit mit dem Masdar Institute auf dem Gebiet der CO2-Abscheidung und –Speicherung, der intelligenten Stromnetze und der intelligenten Gebäudetechnik. Der Forschungs- und Entwicklungsaspekt der Partnerschaft stellt für Siemens die bislang weltweit größte Investition dieser Art dar.

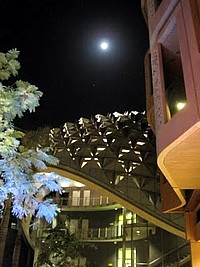

Ende November 2010 wird endlich das erste von Foster & Partners entworfene Institutsgebäude des Masdar Institute of Science and Technology (MIST) offiziell eröffnet. Es ist eines von mehreren geplanten Plus-Energie-Neubauten, die arabische Tradition und nachhaltige Technologie verbinden, gekrönt von Solarpaneelen, die auf etwa 5.000 m2 der Dachfläche installiert sind und mit 1 MW ein knappes Drittel des Stroms produzieren, den das Gebäude selbst benötigt. Auf jeden Fall sorgen sie für Schatten und kühlere Innenhöfe. Die Seminarräume und Laboratorien sind zudem durch horizontale und vertikale Lamellen vor dem heißen Wüstenklima geschützt, und die Fassaden werden durch aufblasbare Kissen isoliert.

in Masdar

Die Hauptenergieversorgung von MIST stammt allerdings von der 10 MW PV-Anlage, die bereits im Juni 2009 in Betrieb genommen wurde (s.o.). Eine Membran-Bioreaktoranlage (MBR) wird täglich 1.500 m3 Abwässer behandeln und etwa 10 % des Wassers recyceln und zur Bewässerung nutzen. Durch die Kombination mit solar erwärmtem Wasser werden die Forschungseinrichtungen des MIST mit 54 % weniger Wasser und 51 % weniger Energie auskommen, als vergleichbare Gebäude ohne diese Technologien. Man hofft, die erste Bauphase (43.000 m2, andere Quellen: 67.000 m2) des Institut-Areals 2012 zu beenden – und fängt bereits jetzt schon mit der zweiten an (82.000 m2, andere Quellen: 90.000 m2), die Unterkünfte, Laboratorien, Konferenzräume, einen Fitneßraum und einen Swimmingpool umfaßt.

Was auch höchste Zeit ist, denn die ersten 88 postgraduierten Studenten (nach 1.200 Anträgen aus 22 Staaten) sind schon seit Herbst 2009 provisorisch im nahe gelegenen Petroleum Institute untergebracht. Zusammen mit ihren Professoren begannen sie im September sukzessiv in die mittlerweile sechs fertiggestellten neuen Gebäude einzuziehen. Nun, zu Beginn des Wintersemesters 2010/2011 kommen weitere 100 Studenten aus 26 verschiedenen Ländern dazu. Anfang des Jahres beträgt die Zahl der Studenten genau 167 Personen.

Das MIST hat ein jährliches Budget von 150 Mio. $, von denen 10 Mio. $ an das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge gehen, um das Masdar Institute beraten und Dozenten und Studenten zu rekrutieren. Die gegenwärtig 38 Mitglieder des Lehrkörpers kommen aus zehn Ländern. Voll funktionsfähig soll das MIST 100 Mitglieder des Lehrkörpers und 600 graduierte Studenten umfassen.

Eine der neuen Studentinnen, Laura Stupin aus Amerika (von der auch das schöne Vollmond-Foto über der MIST-Bibliothek stammt), schreibt in ihrem Blog, daß sie das Gefühlt hat, in einem Raumschiff inmitten der Wüste zu leben, an dem aber Tag und Nacht noch gearbeitet wird. Nutzen kann sie auch die Podcar-Strecke zwischen dem Institut und dem Parkplatz, eine 800 m lange Strecke, die von den selbstfahrenden Elektrokabinen mit einer auf 25 km/h reduzierten Geschwindigkeit in 2 Minuten bewältigt wird. Die Passagiere sind von dem Komfort, der Laufruhe und einem ich-fühle-mich-wie-in-der-Zukunft-Empfinden begeistert.

Das Jahr 2011 beginnt mit einem Besuch der US-Außenministerin Hillary Clinton in Masdar, die das Projekt in höchsten Tönen lobt. Anlaß ist der vierte jährlich stattfindende World Future Energy Summit, und zu sehen bekommt sie das solarthermische Beam Down Kraftwerk (s.o.).

Erfolge gibt es auch aus Deutschland zu melden, wo Masdar PV gemeinsam mit der Beck Energy GmbH eine Freiflächensolaranlage in der Nähe von Luckenwalde errichtet und in Betrieb nimmt. Die Anlage, die den Startschuß für eine konstruktive Zusammenarbeit der beiden Unternehmen bilden soll, besteht aus 65.000 Module von Masdar PV auf einer Fläche von ca. 30 ha und hat eine installierte Leistung von 6 MW. Diese Module müssen – im Gegensatz zu den Anlagen in Masdar – auch nicht regelmäßig alle zwei Wochen vom Staub befreit werden.

Im Februar schreibt Masdar eine zweite 100 MW PV-Anlage aus. Das Nour 1 Kraftwerk (arab. Licht) soll im Laufe des Jahres 2013 nahe der Stadt Al Ain an der Grenze zum Oman errichtet werden. Im gleichen Monat vereinbaren das US-Department of Energy (DOE) und Masdar die Erprobung eines neuen Beschichtungsmaterials für PV-Solaranlagen, das bereits vom NREL getestet worden ist und verhindern soll, daß sich aus Staub und der Feuchtigkeit der Umgebungsluft (z.B. Morgentau) eine leistungsvermindernde Schmutzschicht auf den Paneelen bildet. Das Reinigen von Hand hat sich als äußerst mühsam erwiesen, wenn es um Hunderttausende von Modulen geht.

Einen Monat später, im März 2011, beschließt Masdar erfolgreich die Finanzierungsrunde für das erste 100 MW PV-Kraftwerk, an der zehn Banken teilnehmen: BNP Paribas, KfW, Mizuho, National Bank of Abu Dhabi, Natixis, SociétéGénérale, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Union National Bank und WestLB.

Im April wird der sogenannte Superbus in Masdar vorgeführt, ein elektrisch betriebenes 15 m langes Monstrum, über das ich im Kapitel zur elektrischen Mobilität schon berichtet habe (s.d.). Die mit drei Achsen versehene Entwicklung niederländischer Ingenieure und Studenten faßt 23 Personen und kann Geschwindigkeiten über 200 km/h erreichen.

in Masdar

Anfang Mai wird in Masdar der erste Basar eröffnet – der natürlich ganz zeitgemäß Market@Masdar City heißt. Es ist die erste Gelegenheit für Besucher von außerhalb, sich den bereits fertigen Kern der Zukunftsstadt anzusehen und auch die angenehm kühlenden Wassernebel-Versprüher zu genießen, die es überall an öffentlichen Plätzen gibt. Vor den PRT-Podcars gibt es lange Schlangen, da fast jeder einmal damit fahren will.

Mitte des Jahres gibt es Neuigkeiten aus dem Windbereich: Masdar ist weiterhin auf Kurs, um den zur Zeit weltweit größten Offshore-Windpark in der Londoner Themse-Mündung bis zum Ende des Jahres 2012 abzuschließen. Gemeinsam mit den Partner Dong Energy und E.ON sind bereits Fundamente für 22 der insgesamt 177 Turbinen des 1 GW London Array Windpark gelegt. Masdar hat inzwischen überrascht feststellen müssen, daß neue Windkraftanlagen sogar bei moderaten Windverhältnissen wie in Abu Dhabi wirtschaftlich sein können. Es zeigte sich, daß die Windenergie sogar die Option mit den niedrigsten Kosten ist. Masdar arbeitet jedenfalls schon an einem 30 MW Windpark-Projekt auf der Insel Sir Bani Yas, 250 km südwestlich der Stadt Abu Dhabi, sowie an dem Mahe-Windpark auf den Seychellen.

Im Juli 2011 eröffnet das Global Green Growth Institute (GGGI) mit Hauptsitz in Seoul, Südkorea, seine Niederlassung für die MENA-Region in Masdar. Das GGGI wird eng mit dem nationalen Klimawandel-Ausschuß, dem MIST und der IRENA zusammenarbeiten, um bestehende Umweltinitiativen zu stärken. Außerdem will das GGGI synergistische Partnerschaften zwischen Denkfabriken und Unternehmen in den VAE und ihren koreanischen Entsprechungen sowie weiteren weltweit führenden Fachleuten in den Bereichen Energie, Umwelttechnik und zukünftigen Wachstumsmotoren entwickeln. Pressemeldungen in Deutschland zufolge soll auch die Fraunhofer-Gesellschaft eine Niederlassung in Masdar planen.

Bis die IRENA aus ihrem jetzigen Provisorium im Zentrum Abu Dhabis in ein eigenes Gebäude in Masdar City umziehen kann, wird es allerdings noch bis 2013 dauern.

Weitere Projekte

Inzwischen hat das Masdar-Konzept

schon diverse Seiten inspiriert und auch schon Nachahmer in anderen

Ländern gefunden. Über räumlich weiter weg gelegene Projekte, wie

die Grüne Stadt Dongtan auf der Insel Chongming

vor der chinesischen Ostküste beispielsweise, spreche ich im Kapitel

über solare Architektur.

Hier soll es mehr um die direkte Nachbarschaft gehen.

für Ras al-Khaima

(Grafik)

Der Stararchitekt Rem Koolhaas plant beispielsweise für das Emirat Ras al-Khaima eine Ökostadt auf 1,2 Mio. m2, die primär aus lokalen Materialen errichtet werden soll. Die Gateway Eco City soll 2012 fertig gestellt sein.

Jordanien gibt im Mai 2008 bekannt, eine CO2-arme Stadt bauen zu wollen, die, mit einer Einwohnerzahl von rund 1 Million, flächenmäßig etwa 10 Mal so groß wie Masdar sein soll.

Im Emirat Scharja plant die multinationale Mulk Holding Parabolrinnen-Kollektoren herzustellen, um damit Masdar beliefern zu können. Dabei handelt es sich um Metall/Komposit-Spiegelsysteme der Alubond USA, einer Tochter der Holding.

Die neuen staatliche King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) in Saudi-Arabien, fast so etwas wie eine eigene Wissenschaftsstadt, gibt Stanford-Wissenschaftlern 25 Mio. $, um ein Forschungszentrum aufzubauen, an dem daran gearbeitet werden soll, die Kosten von Solarstrom mit dem von Kohle wettbewerbsfähig zu machen. Berkeley-Forscher erhalten einen Zuschuß in Höhe von 8 Mio. $ um einen ‚grünen’ Beton zu entwickeln.

In der älteren Schwesterorganisation, der King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST), sind schon in den 1970er und 1980er Jahren gemeinsam mit US-amerikanischen und deutschen Institutionen eine Reihe Solarprojekten durchgeführt worden (z.B. SOLERAS).

Dubai wiederum plant den Bau des größten Solarkraftwerks in der Region, das genug Strom zur Deckung des Eigenbedarfs und zum Export in umliegende Länder produziert. Das Emirat will auch zu einem Pionier bei nachhaltigen Gebäuden werden und beginnt schon Anfang 2008 die Praktiken des grünen Bauens in verschiedene neue Entwicklungsprojekte einzubeziehen.

(Grafik)

Im März 2006 startet das Emirat Katar daß unter dem Namen Energy City Qatar (ECQ) ein eigenes Öko-Stadt-Projekt in Höhe von 2,6 Mrd. $, das eine Fläche von etwa 700.000 m2 umfassen wird. Die Projektleitung hat die Gulf Energy Holding Co., entworfen und geplant werden die CO2-neutralen Bürogebäude von der lokalen Lusail Real Estate Development Co. in Doha.

Zum Einsatz kommen sollen hier besondere Solar-Paneele, welche für die Beleuchtung und den Strombedarf sorgen, sowie eine Fernkälteanlage für das gesamte Projekt. Das wiederaufbereitete Wasser, ein Nebenprodukt der Klimaanlage, soll für die Bewässerung der Grünflächen im Inneren und in der Umgebung der Gebäude eingesetzt werden. Nach Fertigstellung sollen bis zu 30.000 Menschen in dem Projekt arbeiten. Es soll das erste Projekt nach vollem LEED-Standard werden (Leadership in Energy Environmental Design). Später werden die Projekte Energy City Libya (an der Küste von Mallita) und Energy City India (auch: Mega City India, Region Panvel/Navi Mumbai) aufgelegt.

Ende 2008 unterzeichnet die Regierung von Katar eine Vereinbarung mit dem zu Besuch weilenden britischen Premierminister Gordon Brown, um mehr als 220 Mio. $ in einen britischen Low-Carbon-Technologie-Fonds zu investieren. Wissenschaftliche Vereinbarungen hat der Inselstaat unter anderem mit den Universitäten Caltech, Cambridge, Cornell, Imperial, La Sapienza, Oxford und Utrecht.

In Partnerschaft mit dem Arab Centre for the Studies of Arid Zone and Dry Lands (ACSAD) in Damaskus, Syrien, plant Katar auch ein Umweltprogramm, um Wüstengebiete in nutzbare Weiden und andere Grünflächen zu verwandeln, wobei Entsalzungstechnologien eingesetzt werden sollen. Auch die rapide abnehmenden Grundwasserressourcen des Landes sollen wieder aufgefüllt werden.

Erwähnenswert ist an dieser Stelle die Pan-Arab TV-Show Stars of Science mit den Schwerpunkten Innovationen und Projektideen, die von der Katar-Stiftung und der schon bestehenden Education City ins Leben gerufen wird. Das Programm ist ein Wettbewerb über die Grenzen der einzelnen arabischen Länder hinweg, um kreative arabische Innovationen zu finden und ihre Entwicklung zu unterstützen.

Als nächstes kommt eine Übersicht über die Entwicklungen und den aktuellen Stand der solarbetriebenen Meerwasser-Entsalzungsanlagen als die wohl wichtigste Lösung des globalen Trinkwasserbedarfs.

Weiter mit denSolaren Meerwasser-Entsalzungsanlagen...