TEIL C

TEIL C

SolarhÄuser und solare Bauelemente (2020)

Zu den interessantesten Entwürfen in diesem Jahr gehört das Projekt X_Lands des

in Paris ansässigen Designbüros XTU Architects.

Das im März 2020 veröffentlichte Konzept, alte Ölplattformen

in pflanzenbedeckte Häuser der Zukunft umzuwandeln soll nicht nur

Familien autarke Wohnungen bieten, sondern auch ein globales Symbol

der fossilen Umweltverschmutzung in ein ,Leuchtfeuer der Nachhaltigkeit’

verwandeln.

(Grafik)

Auch wenn das Konzept auf den ersten Blick etwas skurril erscheinen mag, sind Länder auf der ganzen Welt angesichts der wachsenden Weltbevölkerung gezwungen, neue Wohnlösungen zu schaffen. In einer Zukunft, in der die Ölförderung ein für alle Mal eingestellt wurde, könnten die stillgelegten großen Offshore-Ölplattformen eine praktikable Lösung zur Schaffung von erschwinglichem, umweltfreundlichem Wohnraum bieten.

Die futuristischen Wohneinheiten wären so ausgestattet, daß sie ihre eigene saubere Energie durch Solar- und Windenergie erzeugen und so völlig autarke, wasserbasierte Gemeinschaften bilden. Außerdem würden die Häuser den Bewohnern Gartenflächen bieten, auf denen sie ihre eigenen Lebensmittel anbauen können. Vom März bis zum September 2024 beteiligt sich XTU mit dem Konzept X_Lands an der Ausstellung Transform! Designing the Future of Energy des Vitra Design Museum in Weil-am-Rhein in Deutschland. Konkrete Schritte zur Umsetzung scheint es bislang aber nicht zu geben.

Building

(Grafik)

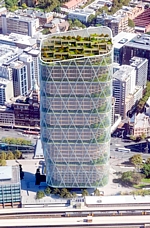

Ebenfalls im März 2020 stellt das Warschauer Architekturbüro FAAB Architektura die Entwürfe für das Vertical Oasis Building vor, einen futuristischen Vorschlag, der für dicht besiedelte Städte auf der ganzen Welt gedacht ist. Das Hochhaus ist als gemischt genutztes Gebäude mit Einzelhandels-, Büro-, Hotel- und Wohnflächen konzipiert, das mit Erdwärmepumpen und Solarenergie betrieben auch als Nahwärmeversorgungszentrum für die umliegende Nachbarschaft dient.

Der konzeptionelle Wolkenkratzer hat eine konische Form mit einer Fassade, die bei Bedarf Schatten spendet und aus Materialien besteht, zu denen aktive BIPV-Paneele sowie Verglasungen mit der ,clearview power technology’ der Firma Ubiquitous Energy gehören, über die ausführlich im Schwerpunkt Solarfenster berichtet wird. Dies macht es möglich, daß alle Teile der Fassade die Sonnenenergie nutzen.

Große runde Öffnungen in der Fassade geben den Blick frei auf eine Fülle von Grünpflanzen, die im Inneren des Gebäudes auf allen Ebenen wachsen. Diese ,grüne Schicht’ soll dazu beitragen, gefährdete lokale Pflanzenarten zu erhalten, die Luft zu reinigen, die Lärmbelästigung zu verringern und die natürliche Kühlung zu fördern. Konkrete Pläne für den Bau gibt es bislang nicht.

Im April erhält der für Melbourne gedachte Entwurf Southbank by Beulah (o. Green Spine) des niederländischen Büros sUNStudio und des lokalen Büros Cox Architecture eine Baugenehmigung.

by Beulah

(Grafik)

Das Bauwerk aus zwei gewundenen Glastürmen, die durch begrünten Terrassen definiert sind, war im Jahr 2018 Sieger eines Architekturwettbewerbs. Das örtliche Bauunternehmen Beulah International hatte Ende 2017 das prominente, gut 6.000 m2 große Southbank-Grundstück am Wasser erworben und ein Bauprojekt mit einem Gesamtbudget von 2 Mrd. AU$ aufgelegt.

Die Gesamtnutzfläche auf einem Gelände von 270.000 m2 wird sich auf Wohnungen mit begrünten Balkonen, Büroflächen, öffentliche Grünflächen, Dachgärten, Einzelhandelsflächen und mehr verteilen. Das Projekt gruppiert sich um zwei Wolkenkratzer: Der eine wird 365 m hoch und damit der höchste Turm Australiens sein, der andere 252,2 m. Die Türme haben ein grünes ,Rückgrat’, das sich zu einer Reihe von Außenbereichen und Grünanlagen entlang der Fassaden entlangzieht.

Der höhere Wohnturm wird einen Fußgängerzugang zu einem öffentlichen Botanischen Garten an seiner Spitze bieten, während der kleinere Turm Büro- und Hotelflächen beherbergt. Das Ensemble soll ab dem nächsten Jahr gebaut werden, mit einer voraussichtlichen Fertigstellung im Jahr 2026.

Wie im Mai 2020 bekannt wird, hat das Büro Zaha Hadid Architects (ZHA) den Wettbewerb für den neuen Hauptsitz der China Energy Conservation and Environmental Protection Group (CECEP) in Shanghai gewonnen.

(Grafik)

In Fortsetzung des Engagements für Erneuerbare Energien und Umweltschutz seitens ZHA wird der Hauptsitz als das ,grünste’ Gebäude der Stadt konzipiert, wobei die Nachhaltigkeit in jeden Aspekt des Designs und der Konstruktion einbezogen wird, um mehr als 90 Punkte in Chinas Drei-Sterne-Bewertungssystem für grüne Gebäude zu erreichen - die höchste Punktzahl für ein Gebäude in Shanghai.

Der 218.000 m2 große, gemischt genutzte Hauptsitz wird sich um drei Türme mit ineinandergreifenden Glas- und Stahlformen gruppieren und in der Nähe des Huangpu-Flusses liegen. Es wird aus Einkaufs-, Gastronomie- und Freizeiteinrichtungen bestehen, die sich alle einen Park teilen. Zudem wird das Gebäude eine Menge nachhaltiger Technik enthalten.

So werden die Solarpaneele mit einem Batteriespeichersystem verbunden sein und sollen den Stromverbrauch um 25 % senken. Regenwasser wird für die Bewässerung genutzt und die Beschattung wird den Bedarf an künstlicher Kühlung verringern. Weitere Merkmale sind effiziente Heizungs- und Lüftungssysteme. Nachts wird mit Hilfe von Kältemaschinen Eis erzeugt und gespeichert, das dann tagsüber zur Kühlung verwendet wird, wodurch der Spitzenstromverbrauch am Tag reduziert wird. Über den voraussichtlichen Baubeginn und den Kostenrahmen des Projekts liegen noch keine Informationen vor.

Im Juli 2020 beantragt die Aria Property Group beim Stadtrat von Brisbane die Baugenehmigung für das Projekt Urban Forest von Koichi Takada Architects, das mit 827 Bäumen und über 27.000 Pflanzen, die aus 259 einheimischen Arten ausgewählt werden, eines der am dichtesten bewaldeten und begrünten Gebäude der Welt sein wird.

(Grafik)

Das Wohnhochhaus wird auf großen Säulen ruhen, die als Baumstämme konzipiert sind, 30 Stockwerke hoch sein und eine Gesamtnutzfläche von 55.000 m2 mit 321 Wohnungen haben.Der geschützte Bereich im Erdgeschoß ist ein kleiner öffentlicher Park mit einer Fläche von 1.642 m2, und auf dem Dach wird es einen zweistöckigen Garten für die Bewohner geben.

Das Gebäude ist so konzipiert, daß es möglichst viel natürliches Licht einläßt und die Querlüftung fördert, während die Begrünung gleichzeitig für zusätzliche Isolierung sorgt. Zu den weiteren nachhaltigen Technologien gehören PV-Paneele in ungenanntem Umfang, die Sammlung von Regen- und Grauwasser für die Bewässerung sowie die Verwendung von recycelten und nachhaltig beschafften Materialien.

Im Zuge des Genehmigungsverfahrens wird das Projekt im November 2021 auf 20 Stockwerke reduziert, wodurch sich nicht nur die Anzahl der Wohnungen um fast die Hälfte verringert, sondern auch der vertikale Wald auf etwa 500 Bäume reduziert wird. Im Dezember 2023 reicht Aria aktualisierte Pläne ein, mit denen das innovatives Projekt wieder auf die ursprüngliche Höhe von 30 Stockwerken gebracht wird. Den neuen Plänen zufolge wird der 300 Mio. $ Turm noch grüner, mit „einer größeren Anzahl von Bäumen und Vegetation und gemeinschaftsfördernden Merkmalen.“

Als Antwort auf das Projekt City of Tomorrow (o. OneNYC 2050), das im April 2019 gestartet worden war und darauf abzielt, New York City bis zum Jahr 2050 kohlenstoffneutral zu machen, entwirft das Pariser Architekturbüro Rescubika einen Turm namens Mandragore, der im September 2020 erstmals öffentlich vorgestellt wird. Das Gebäude ist ein hoher grüner Wohnturm, der auf Roosevelt Island in New York City errichtet werden soll.

(Grafik)

Die Renderings des Turms zeigen eine dynamische Form, die teilweise an ein Kreuzfahrtschiff erinnert, aus dem ein schwungvoller Turm mit 160 Stockwerken hinauf wächst, wobei das Ganze mit 1.600 Bäumen und etwa 300.000 m2 an lebenden Pflanzenwänden bewachsen ist. Das Projekt zielt darauf ab, Mandragore dadurch zum höchsten Turm der Welt zu machen, der gleichzeitig kohlenstoffnegativ ist, d.h. er wird mehr CO2 verbrauchen als er produziert.

Das Konzept, das das Beste aus der modernen nachhaltigen Architektur mit fortschrittlichen, passiven Heiz- und Kühltechniken zur Klimatisierung der Innenräume und dem Einsatz natürlicher Materialien kombiniert, sieht auch eine ,Energienüchternheit’ vor, d.h. eine Änderung des Lebensstils, die den Bewohnern hilft, ihren individuellen CO2-Fußabdruck zu verringern, indem sie weniger Energie verbrauchen.

Rescubika tritt in den Folgejahren mit mehreren beachtenswerten Konzepten und Entwürfen auf, darunter der Babylon-Brücke in Form einer märchenhaften Landschaft samt Wasserfall, die über der Seine hängt; begrünten Spiraltürmen namens Rêver; dem Umbau des Place de la Bastille sowie einer Multimedia-Modernisierung des Arc de Triomphe, um nur einige zu nennen.

The Green Gateway, ein emissionsfreier multimodaler Flughafen von Nikhil Bang und Kaushal Tatiya, Studenten des Southern California Institute of Architecture, ist im Oktober 2020 der diesjährige Gewinner des Designwettbewerbs Global Challenge, den das internationale Designbüro Fentress Architects seit 2011 jährlich für Studenten veranstaltet, um innovatives Design in der öffentlichen Architektur zu fördern.

(Grafik)

In ihrem Konzept verwandeln die beiden den indischen Indira Gandhi International Airport in Neu-Delhi in ein nachhaltiges und kulturell ansprechendes Drehkreuz, das auch in der Lage ist, die Luft zu reinigen. Das Konzept wurde für eine Zukunft entwickelt, in der fliegende Autos die Norm sind, was eine drastische Zunahme des Inlandsflugverkehrs bedeutet. Infolgedessen wird das bestehende Terminal als Drehscheibe für sechs über ganz Neu-Delhi verteilte Türme neu gestaltet, die sowohl als Luftreinigungszentren als auch als Andockstationen für die Flugautos dienen.

Ohne weitere Details zu nennen wird von begrünten Innenräumen, viel Tageslicht und einer gewölbte Architektur gesprochen, die die Gebäude in diesem dezentralen System optisch miteinander verbinden. Die langfristige Vision erschließt sich aus einer Grafik, die den Flughafen im Jahr 2125 mit begrünten ehemaligen Landebahnen zeigt, die von den senkrecht startenden und landenen elektrischen Fluggeräten nicht mehr benötigt werden.

In der internationalen Architekturpresse wird im Oktober 2020 der futuristische Rain Water Catcher Tower des 2010 von Nuru Karim gegründeten Büros NUDES Architecture mit Sitz in Mumbai vorgestellt, der für San Jose in den USA entworfen wurde. Es handelt sich um den Beitrag zu einem Wettbewerb, der im März 2019 von der San Jose Light Tower Corp. (SJLTC o. Urban Confluence Silicon Valley Organization) ausgerichtet wurde, wobei bis zum Juli 2020 über 960 Entwürfe aus 72 Ländern eingereicht wurden.

Tower

(Grafik)

Die Aufgabe besteht darin, den ikonischen San Jose Electric Light Tower nachzubauen bzw. neu zu gestalten und dabei eine einzigartige und dennoch nachhaltige Beleuchtung zu entwerfen. Dieser Lichtturm, der nach seinem Erfinder und Förderer James Jerome Owen auch als Owen’s Electric Tower bekannt ist, wurde 1881 an einer Kreuzung der Innenstadt von San Jose als ,High Light’ bzw. moonlight tower (o. moontower) errichtet, um die Stadt mit starken Bogenlampen zu beleuchten. Der 63 m hohe Pionier bei der Nutzung von Elektrizität für die Stadtbeleuchtung wird später mit Glühbirnen bestückt, im Dezember 1915 allerdings bei einem Sturm zerstört. Eine Nachbildung in halber Größe steht heute im Kelley Park.

Der Vorschlag von Karim zielt darauf ab ein Wahrzeichen zu schaffen, das auf die Rolle und Bedeutung des Wassers in unserem Leben aufmerksam machen will. Der Turm ist so konzipiert, daß er Regenwasser auffängt und in ein sicheres, flaches Becken leitet, das mit einem größeren Tank verbunden ist. Die Form ist von fließenden Linien und Geometrien abgeleitet, die ein verschlungenes Muster bilden. Der rund 60 m hohe zentrale Raum im Inneren des Rain Water Catcher bildet einen großzügigen Bereich, der für Veranstaltungen genutzt werden kann oder Interaktionen fördert, die sich mit dem Thema Wassereinsparung und Klimawandel befassen.

Die im September 2020 ausgewählten drei Finalisten des Wettbewerbs sind übrigens Rish Saito mit Welcome to Wonderland, Qinrong Lui (Co-Milieu) mit Nebula Tower sowie Fernando Jerez und Belén Pérez de Juan (SMAR Architecture Studio) mit Breeze of Innovation, dem letztlichen Gewinner, der im März 2021 bekanntgegeben wird. Dabei handelt es sich um einen Turm, der aus rund 500 flexiblen, vertikalen Stäben aus Edelstahl oder Carbonfaser besteht, die sich im Wind sanft bewegen und dabei über kleine Generatoren oder piezoelektrische Elemente elektrische Energie erzeugen, mit der nachts LEDs an den Spitzen der Stäbe zum leuchten gebracht werden.

Ähnliche Konzepte gibt es schon viele - wie den Sieger Scene Sensor des Design-Wettbewerbs Land Art Generator Initiative (LAGI) im Oktober 2012, um nur ein Beispiel zu nennen. Im Kapitelteil Piezoelektrizität finden sich noch diverse weitere ähnliche Umsetzungen.

(Grafik)

Natürlich gibt es auch in diesem Jahr Planungen für Projekte am Arabischen Golf. Als Beispiel soll der im November 2020 vorgestellte, von Palmen inspirierte Entwurf Oasys (o. Artificial Breathing Palm) des europäischen Architekturbüros Mask Architects dienen, den das Department of Municipalities and Transport (DMT) von Abu Dhabi zu einem der zehn Gewinner des globalen Designwettbewerbs Cool Abu Dhabi ernennt, bei dem nachhaltige Lösungen zur Abschwächung des städtischen Wärmeinseleffekts gesucht wurden. Der Wettbewerb, der bereits Anfang des Jahres abgeschlossen wurde, hatte über 300 Beiträge aus fast 70 Ländern erhalten, obwohl das Preisgeld der Gewinner nur 10.000 $ beträgt.

Der siegreiche Entwurf sieht einen solarbetriebenen Zufluchtsort mit modularen, von einer Palme inspirierten Strukturen vor, die Schutz vor den Elementen und Erholung von der Hitze bieten sollen. Das modulare System umfaßt ein Fundament, in dem sich die gesamte technische Ausrüstung einschließlich Wasser- und Stromleitungen sowie Solarbatterien verbirgt - sowie fünf dreieckige Modultypen in verschiedenen Größen, die oben mit Solarzellen und unten mit Leuchten bestückt sind. Zudem sind die Module mit solarbetriebenen Sprinkleranlagen ausgestattet, deren Düsen einen kühlenden Nebel in die Luft sprühen.

Die Module können in verschiedenen Konfigurationen miteinander verbunden werden, um eine Vielzahl von Umgebungen zu ermöglichen, während eine üppige Bepflanzung um die Module herum dem Raum eine oasenartige Atmosphäre verleiht. Die entstehenden Mehrzweck-Räume können für eine Vielzahl von Funktionen genutzt werden, von Cafés und Einzelhandelsständen bis hin zu Ausstellungsräumen.

Auch der belgische Architekt Vincent Callebaut, der in den vergangenen Jahren in diesen Übersichten weniger präsent war, erscheint im Dezember 2020 wieder in den Blogs - mit einer begrünten Fußgängerbrücke über der Seine, die jährlich fast 100 Tonnen Lebensmittel produzieren soll, mitten in der französischen Hauptstadt, die Callebaut schon seit langem von einer Stadt des Lichts in eine Stadt des Grüns verwandeln möchte.

(Grafik)

Das Design der Brücke namens Green Line, die das 12. und 13. Arrondissement von Paris miteinander verbinden würde, ist an das Skelett eines Fisches angelehnt. Das Oberdeck wird sich über eine Länge von 220 m erstrecken, während das gewölbte Unterdeck eine Länge von 160 m hätte. Neben den Fußgängerwegen soll die Brücke 3.500 m2 Gemüse- und Obstgärten umfassen. Hinzu kommen weitere 8.500 m2 Gärten am nahen Flußufer, wo außerdem Büros, Einzelhandelsflächen und Schulungsräume entstehen, während der Fluß selbst Fischhabitate mit Wasserfiltersystemen beherbergen soll.

Das Vorhaben ist mit einer Reihe von Technologien wie Hybrid-Solarzellen ausgestattet, die sowohl Strom als auch Warmwasser erzeugen und mit 56 kleinen Darrieus-Windturbinen und einem Biogassystem zusammenarbeiten, das mit den nicht eßbaren Pflanzenresten gespeist wird, während der Fluß auch als Wärmesenke genutzt würde. Überschüssige Energie kann an nahe gelegene Gebäude weitergeleitet werden. An dem Projekt, das von dem internationale Entwickler Ceetrus im Rahmen eines Architekturwettbewerbs in Auftrag gegeben wurde, sind auch Bollinger + Grohman, Greenaffair und Sempervirens beteiligt.

Zu den bemerkenswerten Umsetzungen in diesem Jahr gehören neue Modulhäuser in in Örebro, Schweden, die speziell für Photovoltaikanlagen ausgelegt sind. Das im Januar 2020 vorgestellte Reihenhausprojekt des Stockholmer Architekturbüros Street Monkey Architects ist nach Grundsätzen des Passivhauses und der Energieeffizienz entworfen und bietet erschwingliche Häuser für wachsende Familien.

in Örebro

Jedes der zehn 150 m2 großen Häuser, die eine L-förmige Anlage auf einem Eckgrundstück bilden, ist aus sechs werkseitig vorgefertigten Modulen gebaut, die bereits komplett mit Wänden, Bädern, Küchen und Ausbaumaterialien auf der Baustelle ankommen. Vor Ort werden sie zusammengebaut, und die Nahtstellen zwischen den Modulen werden so bearbeitet, daß alle Spuren der modularen Vorfertigung verschwinden. Abschließend werden die Fassaden gebaut, die aus einer Kombination von Holz, Stahl und Putz bestehen.

Die dafür verwendeten Materialien hängen von der Ausrichtung ab, d.h. die nach Osten oder Westen ausgerichteten Wände sind weiß verputzt, während die nach Norden oder Süden aus dunklem Silberstahl oder Stahl mit Holzgitter gefertigt sind. Da die Häuser gut isoliert und nahezu luftdicht sind und über Lüftungssysteme verfügen, die so viel Wärme wie möglich zurückhalten, gelingt es, mit Photovoltaikanlagen so viel Energie zu erzeugen, wie sie pro Jahr verbrauchen.

Dies ist auch das Besondere an den Häusern in Örebro: Da die PV-Paneele nach Süden ausgerichtet sind, haben die Architekten ein spezielles Dach entworfen, das sowohl optisch ansprechend als auch praktisch ist. Häuser mit Ost-West-Ausrichtung haben Sägezahndächer mit angepaßten Firstlinien und einem 45°-Winkel für die Paneele, während Häuser mit Nord-Süd-Fassaden und Ost-West-Firstlinien asymmetrische, gespiegelte Dächer haben.

In Berlin wird im Februar 2020 der Cube Berlin fertiggestellt, den das dänische Architekturbüro 3XN konzipiert hat. Das Gebäude in direkter Nachbarschaft zum Berliner Hauptbahnhof beeindruckt zum einen durch seine skulpturale, reflektierende Fassade, und zum anderen durch den Einbezug der neuesten Fortschritte in den Bereichen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Design. So ist der Cube mit intelligenten Bürotechnologien ausgestattet, die lernen und sich dem Nutzerverhalten anpassen, um Komfort und Energieeffizienz zu optimieren.

Die Neuinterpretation des Würfels hat eine Kantenlänge von jeweils 42,5 m und verfügt über zehn Etagen. Die Nutzfläche beträgt rund 17.000 m2 und umfaßt neben flexiblen Büroflächen eine Bürolobby sowie einen Lebensmittelmarkt im Erdgeschoß, eine Tiefgarage, Technikräume, Konferenzräume und eine großzügige Dachterrasse, die von den Büromietern gemeinsam genutzt wird.

Die reflektierende Verglasung der Prismenfassade spiegelt die Umgebung wider, läßt über raumhohe Fenster aber auch viel natürliches Licht in das Gebäude, während ausgewählte Öffnungen eine natürliche Belüftung zulassen. Sonnenschutzbeschichtungen an der Fassade, die von den Architekten als ,osmotische Haut’ bezeichnet werden, und ein außenliegender Sonnenschutz vermindern unerwünschte Sonneneinstrahlung und sorgen für hohe Energieeinsparungen.

Als „intelligentes Gebäude der nächsten Generation“ ermöglicht der Cube Berlin eine hohe Interaktivität zwischen den Nutzern und dem Gebäudebetrieb. Die Betriebsdaten des Gebäudes werden in einem ,Digital Brain’-Server gespeichert, der Daten über Energiefluß und -verbrauch sammelt. Die Nutzer können über eine App mit dem System interagieren, indem sie Funktionen wie Zugangskontrolle, Innenraumheizung und -kühlung, Energieversorgung, Wartung, Zimmer- und Parkplatzreservierung, Aufladen von Elektroautos und eFahrrädern und vieles mehr fernsteuern.

Im

März 2020 schließt das in Singapur ansässige

Designbüro Urban-Rural Systems (URS) in das dem

Dorf Kampung Batu Besar in Batam den Bau des ersten Prototyps eines

erweiterbaren Hauses ab, dessen erste Phase - das Erdgeschoß - bereits

im Jahr 2018 errichtet worden war.

(1. Phase)

Der Entwurf stammt aus dem Future Cities Laboratory (FCL) Global, einer Forschungskooperation zwischen der ETH Zürich und der National University of Singapore (NUS), der Nanyang Technological University (NTU) und der Singapore University of Technology and Design (SUTD). Geleitet wird das Projekt von Prof. Stephen Cairns an der Monash University in Indonesien.

Der innovative Wohnungstyp soll die Zersiedelung der Landschaft in Indonesien bekämpfen und gleichzeitig eine bessere Infrastruktur für Landflüchtige bieten. Batam hatte sich in weniger als 40 Jahren von einer Ansammlung verschlafener Fischerdörfer mit ein paar tausend Einwohnern zu einer kosmopolitischen Stadt mit über einer Million Einwohnern entwickelt und wurde im Jahr 2015 als die am schnellsten wachsende Stadt der Welt bezeichnet.

(2. Phase)

Das Expandable House (rumah tambah o. rubah) kann schrittweise ausgebaut werden, um die Fläche von einer einstöckigen, 36 m2 großen Einheit auf ein dreistöckiges Gebäude mit einer Nutzfläche von 108 m2 vergrößern. Hierzu hat das Haus ein Dach, das hochgezogen werden kann, und ein Fundament, das bis zu drei zusätzliche Stockwerke tragen kann. Dies ermöglicht eine flexible Finanzierung, bei der ein Bauträger oder die staatliche Wohnungsbaugesellschaft das Dach und die Fundamente zur Verfügung stellen, während die Bewohner entsprechend ihres Budgets die Aufstockung vornehmen.

Die Bauweise trägt auch dazu bei, daß neben dem Wohnen auch einkommensschaffende Funktionen wie ein Laden, eine Café, eine Garage oder eine Heimindustrie-Werkstatt untergebracht werden können. Außerdem sind in das erweiterbare Haus neben passiven Kühlungsmethoden auch Systeme zur Solarstromerzeugung und zur Regenwassernutzung integriert.

Im August wird das Projekt Expandable House auf der Seite Inde.Award 2020 als ,Best Living Space’ im Indopazifischen Raum ausgezeichnet. In einer 3. Phase sollen nun zusammen mit den Bewohnern in Batu Besar Nachnutzungsstudien für das Demonstrationsgebäude durchgeführt, sowie Nachbarschafts- und Gemeindeelemente erprobt werden, wie Gassen, Innenhöfe, öffentliche Räume, Fernkühlung, Wasserrückhaltung und Systeme zur gemeinsamen Nutzung von Energie.

Zudem arbeitet das FCL-Team mit Bauträgern in Indonesien zusammen, um einen geeigneten Standort für eine größere und kommerzielle Umsetzung zu finden, die den Namen Tropical Town tragen soll.

Als zum Earth Day im April 2020 die jährlichen AIA COTE Top Ten Awards verliehen werden, die als die renommiertesten Architekturpreise in den USA für nachhaltiges Bauen und herausragende Gestaltung gelten und vom Committee on the Environment (COTE) des American Institute of Architects (AIA) vergeben werden, ist der große Gewinner das Architekturbüro Gensler mit drei von dem Büro entworfenen Gebäuden.

Central Library

Unter anderem handelt es dabei um die Renovierung eines bestehenden Bürogebäudes in Brooklyn, New York City, dem Hauptsitz des US-amerikanischen E-Commerce-Unternehmens Etsy. Im Inneren wird das Tageslicht maximiert, die Innenräume werden stark begrünt, einschließlich grüner Wände, es gibt mehrere Terrassenbereiche und ein stillgelegter Wasserturm auf dem Dach wird demontiert, damit das Holz für eine Treppe verwendet werden kann. Darüber hinaus wird der gesamte benötigte Strom von einer externen Solaranlage geliefert, und das Regenwasser wird für die Bewässerung genutzt.

Ein weiteres Projekt stammt von Lake|Flato Architects, die zwei Gebäude der diesjährigen Top Ten entworfen haben. Eines davon ist die in Zusammenarbeit mit Shepley Bulfinch errichtete Austin Central Library in Texas, die schon zuvor für ihr natürliches Licht gelobt wurde und aufgrund des energieeffizienten Designs die LEED-Platin-Zertifizierung erhalten hatte.

Zu den bemerkenswerten nachhaltigen Elementen gehört eine große Solaranlage auf dem Dach, die jährlich über 273.000 kWh Strom produziert und den Besuchern des Dachgartens gleichzeitig Schatten spendet. Ein Regenwassersammelsystem sammelt das Wasser für die Bewässerung und die Toilettennutzung, und auch die Beschattung ist sorgfältig plaziert, um den solaren Wärmeeintrag zu reduzieren.

Ebenfalls im April 2020 wird die Gawthorne’s Hut in New South Wales fertiggestellt, deren Bauarbeiten im Juni des Vorjahres begonnen hatten. Das vom Architekten Cameron Anderson entworfene und mit einem Schrägdach versehene verzinkte Zweipersonenhaus wurde so gebaut, daß es sich in die Geschichte und den Kontext des Farmlandes einfügt, auf dem es steht. Die Hütte steht auf einem weitläufigen Stück Ackerland von Wilgowrah, direkt neben einem kleinen, malerischen Teich.

Um das Baumaterial für Gawthorne’s Hut zusammenzustellen, nutzt Anderson das bereits vorhandene Material der Farm und der Umgebung und gestaltet das Häuschen in ähnlicher Form wie andere landwirtschaftliche Gebäude. So werden die verschiedenen Räume der Hütte mit wiederverwendeten Ziegelsteinen von früheren Bauernhöfen unterteilt.

Da das Projekt darauf abzielt, ein netzunabhängiges Haus zu schaffen, ist das Dach mit dem 6,6 kW Solarmodulen um 30° geneigt und nach Norden ausgerichtet, um den größten Solarertrag zu erzielen. Um das Farmhaus vollständig mit Energie zu versorgen, verfügt es über einem 12 kWh Batteriespeicher hinter einer seitlichen großen, zu öffnenden Platte, die die Technik verbirgt.

Und während die Sonnenkollektoren zur Nordseite der Farm ausgerichtet sind, lenken die doppelt verglasten Holzfenster und -türen den Blick auf die Südseite und bieten eine natürliche Belüftung an heißen Tagen sowie eine Isolierung für die kälteren Nächte. Ein Regenwasserspeichersystem sammelt außerdem 40.000 Liter Regenwasser, von denen 20.000 für die Brandbekämpfung bestimmt sind.

Im gesamten Inneren erstrecken sich reichhaltige und strukturierte Holzpaneele über die Wände und Decken, die eine gemütliche Atmosphäre vermitteln. Die 40 m2 fühlen sich dank eines offenen Grundrisses, der sich mit Ausnahme des WCs durch das ganze Haus zieht, größer an als sie sind. Das Häuschen wird auf Airbnb nun Reisenden als Unterkunft angeboten, die das ländliche Australien näher kennenlernen möchten. Im November 2021 wird die Gawthorne’s Hut mit dem Small Project Award des Australian Institute of Architects ausgezeichnet.

Im

Juni 2020 wird in der westlichen Küstenstadt

Ringkøbing das dänische NATURKRAFT offiziell eröffnet,

ein 690.000 m2 großes Gelände mit einem Exploratorium,

das der Öffentlichkeit die Bedeutung des Umweltschutzes verdeutlichen

soll. Die Gemeinde Ringkøbing-Skjern, in der das Erlebniszentrum

liegt, gilt als Vorreiter bei grünen Energien in Dänemark und strebt

eine vollständige Selbstversorgung mit erneuerbaren Energien an.

Das von Thøgersen & Stouby und SLA entworfene neue Wahrzeichen wurde durch privates Beteiligungskapital und die Gemeinde Ringkøbing-Skjern finanziert, kostete umgerechnet knapp 45,5 Mio. $ und soll jährlich 280.000 Besucher anziehen, um hier die ,physischen und ästhetischen Kräfte der Natur’ zu erleben. Der Bau hatte 2012 begonnen.

Das NATURKRAFT besteht aus drei miteinander verbundenen Zonen, die sich jeweils an den Themen Beobachtung, Beteiligung und Verstehen orientieren. Die erste ,Beobachtungszone’ wird durch einen 600 m langen Ring markiert, der bis auf eine Höhe von 12 m ansteigt und Ausblicke auf den Ringkøbing Fjord und die flache Landschaft der Umgebung bietet.

Die zweite Zone mit dem Schwerpunkt ,Beteiligung’ umfaßt einen inneren Natur- und Erlebnispark mit spielerischen Installationen und einem ,Querschnitt’ der lokalen Biotope mit acht speziell gestalteten Naturtypen, von der Sanddüne über die Heide bis hin zum Moor und dem Kohlenstoffwald, während das Thema ,Verstehen’, das die dritte Zone darstellt, in einem 5.500 m2 großen Ausstellungsgebäude behandelt wird, das sich auf dem höchsten Punkt der Ringmauer befindet und über eine zeltartige, lichtdurchlässige Fassade aus leichtem ETFE verfügt.

Das Erlebniszentrum widmet sich nicht nur der Vermittlung von Wissen über Naturkräfte, sondern auch speziell über Windkraft und erneuerbare Energien, hauptsächlich durch Ausstellungen und interaktive Angebote, z.B. in dem Fulldome, dessen Kuppel innen zu einer Leinwand wird.

Ebenfalls im Juni 2020 zeigen die Fachblogs ein faszinierendes Beispiel für experimentelles, nachhaltiges Bauen mit einfachsten Mitteln.

Das Projekt Agg Hab (o. Aggregate Habitat) ist eine Öko-Behausung in der Wüste bei Clarendon, Texas, die von den Designstudios i/thee (Illinois) und Roundhouse (Los Angeles) entwickelt und für die Oakes Creek Residency gebaut wurde. Zum Einsatz kommt eine Mischung aus gut 120 kg recyceltem Papier und fast 200 Liter nicht-toxischem Kleber, woraus sich organisches Pappmaché ergibt.

Bei der Konstruktion wurden zwei ,konvex-konkave’ Gruben je 1,35 m tief ausgehoben und mit mehreren Schichten Pappmaché ausgekleidet, um kuppelförmige Schalen mit einer Spannweite von über 3 m zu formen. Diese wurden nach dem Trocknen umgedreht und als Dächer über die Gruben gesetzt, wodurch ein halb-unterirdisches, kuppelförmiges Habitat entstand, das über 6 m lang, 2,4 m breit und 1,35 m hoch ist. Dabei sind die nur etwa 4 mm dünnen Schalen stabil genug, um sich selbst zu tragen – eine architektonische Besonderheit für Pappmaché.

Große gekrümmte Öffnungen bringen Licht und Ausblick in die Wüstenlandschaft - und die Oberfläche des Papiers ist mit einer Vielzahl natürlicher, erdiger Farbtöne gefärbt. Agg Hab ist ein Prototyp für zukünftige, größere Bauprojekte und demonstriert das Potential von Pappmaché als ressourcenschonendes Baumaterial. Das Projekt gilt als möglicherweise größte selbsttragende Pappmaché-Struktur der Welt.

Im Juli 2020 wird in der spanischen Hafenstadt Gijón das dreistöckige Greenspace PCTG eröffnet und in Betrieb genommen, das als das erste Netto-Null-Bürogebäude in der Region gilt und eines von nur ganz wenigen im ganzen Land. Maßgeblich für das Erreichen der vorbildlichen Energiebilanz ist der kombinierte Einsatz aktiver und passiver Energiesysteme.

PCTG

Das Bürogebäude mit einer Nutzfläche von 1.500 m2 ist in einem nachhaltigen und umweltfreundlichen Design geplant und umgesetzt: So halten auf der Südseite 134 nach Maß gefertigte PV-Paneele auf der rampenförmigen Pergola zum einen solare Lasten aus dem Gebäude fern, zum anderen liefern sie mehr Energie als das Gebäude selbst verbraucht. Weitere Paneele auf der Ost- und Westseite des kubischen Baukörpers nehmen während den Morgen- und Abendstunden mehr Sonnenlicht auf. Die Solaranlage mit einer Spitzenleistung von 60 kW soll pro Jahr über 70 MWh Strom erzeugen.

In den Decken des von den Büros EMASE Arquitectura und SvR Ingenieros entworfene Bürogebäude, das zur Heimat für verschiedenen Start-Ups und Unternehmen mit dem Fokus auf Innovation und digitale Technologien wird, sind als Heiz- und Kühllösung thermisch aktive Bauteilsysteme verbaut, mittels der Betonkernaktivierung kann sowohl Wärme als auch Kälte gespeichert und abgegeben werden. Es gibt eine Fußbodenheizung sowie energiesparende LED-Leuchten mit Sensoren, die Stärke und Intensität der Beleuchtung automatisch an die Umgebung anpassen.

Zur nachhaltigen Planung gehört auch ein solarbetriebener Aufzug, der den Transport zwischen den drei Obergeschossen ermöglicht. Er steckt in einer Kabine aus Glas, in der Maschinen zur Energierückgewinnung untergebracht und sichtbar sind.

Interessant genug, um hier erwähnt

zu werden, ohne ein Dom oder ein Solarhaus zu sein, ist ein bereits

in den 1980ern gebautes

Haus, das in Ipswich, Queensland, steht und im August 2020 zum

Verkauf geboten wird. Es handelt sich um das Eigenheim des Architekten Graham

Birchall, der es damals als eine Studie über die Anpassungsfähigkeit

von Kugeln gebaut hatte.

Dementsprechend basiert das Bubble House auf einer Reihe von elf sich kreuzenden Kuppeln mit Durchmessern von 4 - 8 m, die dem gesamten Gebäude neben einer hohe strukturelle Stabilität ein einzigartiges Aussehen verleihen. Funktional handelt es sich um ein Haus mit mit insgesamt 20 Räumen, davon drei Schlafzimmern zwei Bäder und einer Vierfachgarage. Aufgrund der außergewöhnlichen Raumgeometrien sind einige der Decken bis zu 5 m hoch. Es gibt Balkone und mehrere Terrassen, einen verglasten Eingangstunnel, geschwungene Treppen, ein Heimkino, einen Weinkeller, mehrere Spa-Bäder und eine große Bibliothek.

Auch die maßgefertigte runde Küche und das Büro im Obergeschoß sehen eindrucksvoll aus. Daß einige der Blasen Augäpfeln ähneln liegt an den ferngesteuerten, irisähnlichen Fensterläden, deren Technologie sich der Architekt von der NASA beschafft hatte. Ein offener Kamin im großen Familienzimmer im Erdgeschoß beheizt sowohl die untere als auch die obere Etage, während ein künstlicher Wasserfall im Inneren als natürliches Kühlsystem dient. indem das Wasser für Verdunstungskälte sorgt und zur Klimatisierung des Hauses beiträgt.

Das Bubble House wird nun und nochmals 2021 für 1,5 - 1,8 Mio. AU$ angeboten, ist nach aktuellem Stand aber noch nicht offiziell verkauft.

Ein besonderes ,Solarbauwerk’ ist

die San-Giorgio-Brücke (Ponte San Giorgio) in Genua,

die im August 2020 eingeweiht wird. Das von dem

international renommierten Genueser Architekten Renzo

Piano entworfene

Autobahnviadukt war in einer Rekordzeit von rund zehn Monaten errichtet

worden, von mehr als 1.000 Personen aus 40 Berufen, die rund um die

Uhr im Schichtbetrieb arbeiteten.

(Detail)

Der Neubau war erforderlich geworden, nachdem die davor bestehende Morandi-Brücke (Polcevera-Viadukt) während eines Unwetters im August 2018 auf einer Länge von 200 m eingestürzt war. Der erste Spatenstich für die Fundamente erfolgte 410 Tage nach Beginn des Abrisses der alten Brücke, die Baukosten betrugen rund 202 Mio. €.

Die neue Brücke mit einer Länge von 1.067 m und einer durchschnittlichen Höhe von 45 m über dem Boden hat einen geschwungenen, glänzenden Unterbau, der an den Rumpf eines Schiffes erinnert und eine Hommage an die maritime Geschichte Genuas darstellt. Sie wird von 18 Stahlbetonpfählen getragen. Eine 2,5 m hohe Glasbarriere schützt vor Abstürzen und reduziert den Wind, der auf der Brücke herrscht.

Zudem sind entlang des Brückendecks PV-Paneele integriert, die ausreichend Energie erzeugen, um die Beleuchtung, ein intelligentes Überwachungssystem und weitere technische Systeme rund um die Uhr zu betreiben. Zur Reinigung der Solarpaneele und der Glasbarriere werden Roboter eingesetzt. Außerdem soll ein spezielles Entfeuchtungssystem Korrosion verhindern und die Sicherheit langfristig gewährleisten.

Im Oktober 2020 begrüßt das „größte Passivhaus der Welt“ im Zentrum von Kansas City, Missouri, seine ersten Mieter. Die gemeinsam von der Arnold Development Group und Yarco Development entwickelte luxuriöse Apartmentanlage Second + Delaware (o. 2nd + delaware) im historischen Viertel River Market am Flußufer umfaßt 276 Apartments, darunter Studios, Ein- und Zweizimmerwohnungen, die einen großen und geräumigen gemeinsamen Innenhof umgeben. Zugängliche Grünflächen finden sich auch in der Landschaftsgestaltung rund um das Gebäude und auf den zum Teil bepflanzten Dächern.

Der 30.658 m2 große Apartmentkomplex bietet neben erstklassiger Ausstattung auch energieeffiziente Vorteile und soll im Vergleich zu konventionellen Gebäuden 80 - 90 % Energie einsparen. Dies wird durch dreifach verglaste Fenster in hochisolierten Rahmen, durch die luftdichte Gebäudehülle mit gut 40 cm dicken Wänden und durch ein spezielles Außenluftsystem erreicht, das ständig frische Luft ins Innere leitet, während ein Belüftungssystem und VRF-Wärmepumpen für eine hervorragende Raumluftqualität sorgen.

Neben energieeffizienten Geräten werden die Bewohner auch Zugang zu einem Salzwasserpool, buchbaren Hochbeeten auf dem Dach, Fitneß- und Yoga-Einrichtungen, Fahrradabstellplätzen und elektrischen Carsharing-Stationen mit Ladebuchten haben. Darüber hinaus verfügt Second + Delaware über eine Solaranlage auf dem Dach, die zur Deckung des Strombedarfs der Gemeinschaftsbereiche beiträgt. Konkrete technische Details wie die installierte Leistung oder der jährliche Stromertrag sind öffentlich nicht dokumentiert.

Einen Schwerpunkt dieser Übersichten bildet der ,Solarbaustoff’ Holz, der auch in diesem Jahr durch einige besondere Projekte und Umsetzungen präsentiert werden soll.

(Grafik)

So werden Anfang 2020 die Gewinner des ersten jährlichen Architekturwettbewerbs MICROHOME 2019 (o. Bee Breeders 2019 Mircohome) bekanntgegeben, der zusammen mit dem ,Bee Breeders Small Scale Architecture Appreciation Movement’ initiiert wurde, einer von der international aktiven Plattform und Organisation Bee Breeders (später: Buildner) initiierte Wettbewerbsreihe. Ziel ist es, einen kreativen und experimentellen Raum für neue Ideen zu schaffen und zu zeigen, daß größer nicht immer besser ist. Dementsprechend liegen die Preisgelder (anfänglich) auch bei bescheidenen 3.000 $ für den ersten, 1.500 $ für den zweiten und 500 $ für den dritten Sieger.

Bei dem Wettbewerb sind die Teilnehmer aufgefordert, Entwürfe für ein netzunabhängiges, modulares Mikrohaus einzureichen, das ein hypothetisches junges berufstätiges Paar beherbergen soll, wobei die Gesamtgrundfläche der Struktur 25 m2 nicht überschreiten darf. Hinweis: In den Anfangsjahren 2019 und 2020 werden tatsächlich zwei Wettbewerbe pro Jahr durchgeführt, d.h. MICROHOME 2019 und MICROHOME 2020, jeweils mit einer ,Edition 1’ und ,Edition 2’.

Der erste Preis der Premierenrunde geht an die BLA Design Group von Jerry Liu und Jesse Basran aus Kanada für einen futuristischen Ansatz für erschwinglichen Wohnraum, der das Problem lösen soll, daß junge Berufstätige in Vancouver und Toronto große Schwierigkeiten dabei haben, eine Wohnung kaufen zu können. Obwohl Vancouver schnell zu einer der teuersten Städte in Kanada geworden ist, ist die Stadt nicht sehr dicht besiedelt, und es gibt viele leerstehende Flächen, die besser genutzt werden könnten. Das Projekt Shifting Nests will daher leere Parkplätze und andere ungenutzte Grundstücke in eine Gemeinschaft mit Gärten und preisgünstigen Häusern verwandeln.

Die nachhaltigen kleinen ,Nester’ sind eine vorgefertigte Wohnlösung aus kostengünstigen Materialien wie Sperrholzplatten, einer Metallverkleidung und gewelltem Polycarbonat auf einer Reihe einfacher Rahmen besteht. Die Häuser haben eine lineare Grundrißaufteilung mit Zonen zum Ausruhen, Baden, Kochen, Wohnen und Essen, die nach den individuellen Vorlieben der Bewohner angeordnet und angepaßt werden können.

Während viele Details noch weiter ausgearbeitet werden müssen, sind auf den Renderings der Strukturen, die wie eine Mischung aus einem Wohnmobil und einem Bunker aussehen, PV-Paneele auf dem Dach und vertikale hydroponische Systeme in den offenen Eingangsmodulen zu sehen. So können die Bewohner diesen Übergangsraum zwischen innen und außen nutzen, um ihre eigenen Lebensmittel anzubauen.

Im Juni 2020 werden Pläne für die neue Firmenzentrale

des lokalen Softwarekonzerns Atlassian in Sydney

veröffentlicht, die von dem New Yorker Büro SHoP Architcts und

dem australischen Designbüro BVN Architecture stammen.

Die Kosten diese Projekts werden mit 1,4 Mrd. $ beziffert.

(Grafik)

Das mit 182 m „höchste Hybrid-Holzgebäude der Welt“ wird 40 Etagen (andere Quellen: 39) aus Holz haben, die von einem Stahlskelett getragen werden, und Platz für 4.000 Mitarbeiter bieten. Da es laut Atlassian für die Welt von morgen und für die Zukunft des Arbeitens gebaut wird, setzt das Unternehmen nicht nur auf Holz als Baumaterial, sondern auch auf eine Vollversorgung durch Erneuerbare Energien.

Als Baustoff wird hauptsächlich zusammengepreßtes Nadelholz verwendet. Dadurch steckt am Ende 50 % weniger Kohlenstoff in der Gebäudekonstruktion als bei herkömmlichen Beton- und Stahlbauten. Diese Materialien kommen nur da zum Einsatz, wo es sich nicht vermeiden läßt. So ist der Brandschutz eine besonders große Herausforderung, weswegen das Gebäude überhaupt als Hybrid ausgelegt werden mußte.

Die größte Besonderheit des Atlassian Central liegt hinter der Fassade: Jede Zone des Gebäudes hat einen eigenen Gartenbereich. Das viele Grün soll ein besseres Arbeitsklima schaffen und als Krönung mehrere Dachetagen in luftige Gärten verwandeln. Umhüllt wird das Holzhochhaus am Ende in eine innovative Glas- und Stahlfassade mit selbstbeschattenden Fenstern, die einer übermäßigen Aufheizung der Räumlichkeiten an heißen Tagen entgegenwirken.

Darüber hinaus wird die Fassade mit zahlreichen PV-Paneelen ausgestattet, so daß ausschließlich selbsterzeugter Strom zur Verwendung kommt. Zudem soll das Gebäude im laufenden Betrieb ungefähr 50 % weniger Energie verbrauchen als vergleichbare Bauwerke. Der Baubeginn ist für nächstes Jahr geplant, die Fertigstellung im Jahr 2025 vorgesehen. Tatsächlich werden die Verträge erst im August 2022 unterzeichnet, woraufhin die Arbeiten beginnen.

Im August 2020 zeigt das Architekturbüro Gianluca Santosuosso Design das Projekt HIVE (Human-Inclusive & Vertical Ecosystem), das es im Rahmen des RIBA-Designwettbewerbs The Home of 2030 entworfen hat. Der Wettbewerb entstand aus dem Bestreben der britischen Regierung, das Land bei der Anpassung an eine alternde Gesellschaft zu unterstützen, gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen und die Netto-Null-Verpflichtungen für 2050 zu verfolgen.

(Grafik)

Die von Bienenwaben inspirierten Häuser bestehen aus skalierbaren vorgefertigten sechseckigen Strukturen in Holzrahmenbauweise, die den Bewohnern ein hohes Maß an Flexibilität bei der individuellen Gestaltung ihrer Häuser in verschiedenen Lebensabschnitten bieten. Die sechseckigen Module würden vor Ort vorgefertigt und mit einer Mischung aus lokalem Industriehanf und natürlichem Bindemittel, das auch starke Dämmeigenschaften bietet, zusammengefügt werden.

Wenn die Gemeinschaft wächst, können schnell weitere Module hinzugefügt werden. Am Ende des Lebenszyklus können die biologisch abbaubaren Baumaterialien einfach entsorgt werden, während die verbleibenden Elemente für einen neuen Bau wiederverwendet werden können.

Die solarbetriebenen Gebäude sind auf Energieautarkie durch erneuerbare Energiequellen ausgelegt und haben eine Wasserrecycling-Strategie, die auch das Abwasser nachhaltig behandelt. Das Projekt soll mit einem breiten Spektrum an gemeinschaftlich genutzten Einrichtungen und Systemen zur Nahrungsmittel- und Energieerzeugung vor Ort ausgestattet werden, die Einzelpersonen, Familien und Gemeinschaften in die Lage versetzen, sich selbst zu versorgen.

Im Dezember 2020 meldet die Presse, daß auf einer Fläche von ca. 46 Hektar im östlichen Teil des ehemaligen Flughafens Tegel in Berlin ab dem kommenden Jahr das mit über 5.000 Wohnungen für mehr als 10.000 Menschen größte Holzbauviertel weltweit entstehen wird.

(Grafik)

Das nachhaltige, sozial gemischte und zukunftsweisende Schumacher-Quartier soll klimaneutral und bezahlbar sein – für die Bauherren ebenso wie für die späteren Mieter. Die Entwicklung und Umsetzung verantwortet die Tegel Projekt GmbH, eine 100 %-ige Tochter des Landes Berlin.

Die Hälfte der Wohnungen wird von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften degewo AG und GESOBAU AG errichtet, davon wiederum die Hälfte als mietpreisgebundener Wohnraum. Weitere Flächen sind für Genossenschaften, Baugruppen und 10 % für studentisches Wohnen vorgesehen.

Bei der Umsetzung sollen nachhaltige Bauweisen wie der Holzhybridbau eingesetzt werden, verbunden mit extensiven Dachbegrünungen. Ziel ist eine klimaneutrale Energieversorgung, die u.a. durch das Schwammstadt-Prinzip zur Regenwasserbewirtschaftung und durch ein innovatives Energieversorgungsnetz erreicht werden soll, bei dem Photovoltaikanlagen zum Standard gehören.

Die Tiefbauarbeiten sollen eigentlich schon 2022 beginnen, doch der Bebauungsplan wird erst im November 2024 festgesetzt. Nun werden die ersten Bauabschnitte voraussichtlich im August 2026 starten.

Auch was die Architektur an nicht-irdischen Standorten anbelangt, gibt es in diesem Jahr einiges zu melden. Bereits im Januar 2020 veröffentlicht die NASA einen Bericht über den Stand der Forschung bei dem Myko-Architektur-Projekt am Ames Research Center, das seit 2018 im Rahmen des NASA Innovative Advanced Concepts-Programms (NIAC) gefördert wird.

(Grafik)

Das Projekt untersucht, wie Myzel als biologisches Baumaterial genutzt werden kann, um selbstwachsende, ressourcenschonende Strukturen für Habitate auf dem Mond, Mars oder anderen Himmelskörpern zu schaffen. Die Grundidee: Statt Baumaterialien von der Erde mitzunehmen, könnten Astronauten kleine Mengen Myzel und Nährsubstrat transportieren und daraus vor Ort großvolumige, stabile Gebäude wachsen lassen. Dies würde erhebliche Kosten und Ressourcen sparen und nachhaltige, biologisch abbaubare Strukturen ermöglichen.

Die Pilze, die auf dem Weg zu ihrem Zielort inaktiv bleiben, werden bei ihrer Ankunft mit Wasser geweckt, um einfache, leichte vorbereitete Grundstrukturen zu einem funktionalen menschlichen Lebensraum auszubauen. Der Schlüssel dazu sind die Myzelien des Pilzes: der vegetative Teil, der sich in Form einer Kolonie von verzweigten Fäden ausbreitet und in der Lage ist, komplexe Strukturen zu bilden. Die Myzelien ernähren sich von Cyanobakterien, die die Energie der Sonne nutzen, um Wasser und Kohlendioxid in Sauerstoff und Stoffe umzuwandeln, die der Pilz verbrauchen kann.

Die Forscher denken an ein dreistufiges Kuppelbiotop, dessen innere Schicht aus Myzelien gezüchtet und dann gebacken wird. Die nächsthöhere Schicht besteht aus Cyanobakterien und produziert Sauerstoff sowohl aus den Myzelien als auch aus den darin lebenden menschlichen Kolonisten. Darüber befindet sich die äußere, erneuerbare Eisschicht, die das Gebäude vor Strahlung schützt und gleichzeitig Wasser für die Cyanobakterienschicht liefert.

Obwohl das Hauptziel lebensfähige, bewohnbare Strukturen sind, hat das Myzel das theoretische Potential, daß diese Strukturen auch die Luftfeuchtigkeit regulieren, biolumineszierende Beleuchtung bieten und sogar Gebäude schaffen, die sich im Falle einer Beschädigung selbst heilen. Außerdem sieht der Plan vor, nicht die Gebäude selbst, sondern auch Möbel und andere Gegenstände darin wachsen zu lassen.

Bereits 2018 gelang es den Forschern über zwei Wochen hinweg den Prototyp eines Hockers aus Pilzen zu züchten. Sobald dieser ausreichend gewachsen war, wurde er als letzter Schritt zur Schaffung eines sauberen, trockenen, funktionierenden und vor allem toten Möbelstücks gebacken. Und da Ziegelsteine aus Myzel, Holzspänen und Gartenabfällen im Vergleich zu Stahlbeton und Holz günstig sind und natürliche Isolier- und Brandschutzmittel darstellen, vermutet die NASA, daß die Technologie eines Tages auch auf der Erde solcherart Produkte und Gebäude ermöglichen könnte.

Die Pilzforscher planen nun, im Rahmen des für 2028 geplanten Starts der kommerziellen Raumstation Starlab ein konzeptionelles Modell der mykotektonischen Strukturen ins All zu schicken.

In diesem Jahr 2020 wird in Nordgrönland unter extremen Bedingungen zwei Monate lang der Prototyp eines transportablen, aufklappbaren Mondhabitats getestet, dessen Origami-inspiriertes Design eine Volumenvergrößerung um 750 % ermöglicht. Das Habitat soll im Rahmen der „ersten arktischen Mondmission“ nicht nur extremen Temperaturen standhalten, sondern ist auch als abfallfreies Ökosystem ausgelegt und bezieht seinen Strom aus Solarzellen.

In Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern, Ingenieuren und Polarexperten wurde das LUNARK genannte Habitat von Sebastian Aristotelis und Karl-Johan Sørensen entwickelt, die 2018 die SAGA Space Architects mit Niederlassungen in Dänemark und Vietnam gegründet hatten, ein Architekturbüro, das sich auf die Entwicklung von Lebensräumen für extreme Umgebungen – insbesondere für den Weltraum – spezialisiert hat. Auch der Test wird von den Gründern selbst durchgeführt, die dabei Temperaturen von -30°C, Orkanwinden und hungrigen Eisbären standhalten müssen.

Die Hauptaußenhülle des Habitats besteht aus einer schwarzen, glänzenden Kohlefaserschale aus leichten Sandwichplatten mit einem Schaumstoffkern für zusätzliche Isolierung. Die Paneele sind mit einem weißen, faltbaren Verbundgummi verbunden, und die tragende Struktur ist ein Aluminiumrahmen. Die kompakte Bauweise ermöglicht den einfachen Transport und Aufbau durch nur zwei Personen ohne schweres Gerät. Dabei entfaltet sich Habitat von einer engen Knospe zu einer großen eiförmigen Form mit einer starren Kohlefaserhülle, die hart wie ein Panzer ist und auch Meteoriteneinschlägen und den Strapazen der Raumfahrt standhält.

Im entfaltetem Zustand bietet LUNARK 17,2 m2 Innenraum, der für zwei Personen optimiert ist und auch einen 3D-Drucker, einen integrierten Batterie- und Wasserspeicher, eine Algenfarm sowie eine solarbetriebene zirkadiane Beleuchtung beinhaltet, die die Lichtzyklen auf der Erde nachahmt und gemeinsam mit einem digitalen Wettersimulator und einem Algenreaktor das langfristige Wohnen und allgemeine Wohlbefinden unterstützt. Es lohnt sich, die Homepage saga.dk zu besuchen, und sich auch die anderen Projekte des jungen und hochinnovativen Teams anzusehen, wie Unterwasserhabitate und 3D-gedruckte Häuser.

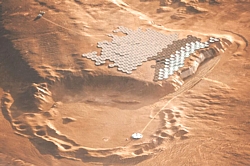

Auf der im Oktober 2020 stattfindenden Jahrestagung der Mars Society, einer US- Non-Profit-Organisation, die sich der Erforschung des Roten Planeten widmet, werden die Finalisten des internationalen Wettbewerbs 2020 Mars City State Design Competition vorgestellt, zu denen auch das Architekturbüro ABIBOO Studio mit dem Designkonzept für eine nachhaltige Marsstadt für etwa eine Million Menschen gehört. Es wurde unter 175 aus aller Welt eingereichten Konzepten ausgewählt.

Das Projekt mit dem Namen Nüwa City ist in Zusammenarbeit mit dem internationalen Sustainable Offworld Network (SONet) entwickelt worden, das unter der Leitung des Astrophysikers Guillem Anglada Experten für Astrophysik, Architektur, Astrobiologie, Raumfahrttechnik, Astrogeologie, Psychologie und Chemie umfaßt. Der Name leitet sich von der chinesischen Göttin Nüwa ab, die als Schöpferin der Menschheit und als Beschützerin der Menschen gilt.

(Grafik)

Um den rauhen atmosphärischen Bedingungen gerecht zu werden, wird die Stadt Nüwa in die Seite einer Klippe gebaut. Das steile Gelände bietet die Möglichkeit, eine vertikale, in den Fels eingebettete Stadt zu errichten, die vor Strahlung und Meteoriten geschützt ist und gleichzeitig Zugang zu indirektem Sonnenlicht hat.

Geplant sind fünf Städte für jeweils 200.000 - 250.000 Einwohner. Wie die Hauptstadt Nüwa folgt jede ihrer Schwesterstädte demselben Konzept, das flexibel genug ist, um in mehreren Gebieten auf dem Planeten angewendet zu werden. Hierbei werden modulare, röhrenförmige ,Makrogebäude’ durch Tunnelbau in die Klippen eingebracht, durch ein dreidimensionales Tunnelnetz und Aufzüge miteinander verbunden und so konzipiert, daß sie sowohl Wohn- als auch Arbeitsräume enthalten.

Jedes Modul mißt 10 x 60 m und umfaßt zwei Stockwerke mit Grünflächen, Kunsträumen und Kondensationsbereichen, die zur Wärmeableitung und Luftreinigung beitragen. Durch diese Standardisierung gewährleistet der Entwurf Skalierbarkeit und reduziert Komplexität, Kosten und Bauzeiten. Die gemeinschaftlichen Grünflächen umfassen auch Tiere und Gewässer, wobei ein Typ der ,Green-Domes’ der experimentellen Vegetation gewidmet ist, während einen anderer ausschließlich der Erholung dient.

Die Infrastruktur ist zudem mit ,Sky Lobbies’ verbunden, die mit einer lichtdurchlässigen Haut und großen, weit hinausreichenden Vordächern ausgestattet sind, die den Blick auf die Marslandschaft freigeben und gleichzeitig vor externer Strahlung schützen. Diese Vordächer werden mit dem Aushub bedeckt, der beim Tunnelbau angefallen ist. Der höchste Punkt der Steilküste ist die Mesa. Auf dieser riesigen Ebene mit direktem Zugang zur Sonnenstrahlung befindet sich die Infrastruktur für die Produktion, die Lebensmittelherstellung und die Energieerzeugung mittels großer Solarfelder.

Nüwa City ist im zudem der erste Schritt von ABIBOO zur Schaffung von Onteco Mars, einem ,wissenschaftlich fundierten Virtual-Reality-Futuverse’ auf dem Roten Planeten - einer immersiven digitalen Nachbildung zukünftiger dortiger Siedlungen. Onteco zielt darauf ab, eine integrative digitale Plattform zu schaffen, auf der Kreativität und Wissenschaft zusammenarbeiten können, um die durch digitale Zwillinge gewonnenen Erkenntnisse über künftige nachhaltige urbane Siedlungen in extremen Umgebungen wie denen auf dem Mars anzuwenden.

Auch einige periphere Informationen in Bezug auf neue Entwicklungen im Bau- und Architekturbereich sind erwähnenswert.

So berichtet ein Team um Wil V. Srubar von der University of Colorado Boulder im Februar 2020 über die Erzeugung von Bausteinen mit Hilfe von Bakterien. Die Forscher stellen dazu zunächst ein Gerüst aus Sand und einem Hydrogel her und siedeln darauf Cyanobakterien der Gattung Synechococcus an, die Photosynthese betreiben können und O2 aufnehmen, um Energie zu gewinnen - wobei sie Kalk produzieren, einen Bestandteil von Zement.

Das Hydrogel im Gerüst liefert Feuchtigkeit und Nährstoffe für die Bakterien, so daß sie wachsen können, und zusammen mit dem Sand und der Flüssigkeit entsteht ein Material, das ähnlich hart ist wie Mörtel. Die Bakterien bleiben in dem Versuch am Leben und pflanzen sich sogar fort: Wird einer der Bausteine zerbrochen, wächst er mit Hilfe von etwas zusätzlichem Sand, Nährstoffen und Hydrogel, das die Form vorgibt, wieder zu einem vollständigen Brocken heran.

Statt immer also wieder neue Bausteine zu produzieren, vermehren die Forscher so mehrfach ein einziges Bauteil. Über drei Generationen zerbrechen sie die Steine und ziehen sie wieder auf die volle Größe heran. So entstehen acht neue Bauteile. Nach 30 Tagen sind in diesen noch 9 - 14 % der Bakterien am Leben. Ein Vorteil dabei ist auch, daß sich die Biobausteine exponentiell vermehren lassen.

Die Forscher halten ihren Ansatz für vielversprechend, doch zu kaufen gibt es den Biobeton noch nicht. Problematisch ist beispielsweise, daß die Bakterien nur in feuchter Umgebung überleben, während es in trockenen Gebieten bislang kaum möglich ist, sie feucht zu halten. Das Team sucht deshalb nun nach Mikroorganismen, die Kalk produzieren und Trockenheit standhalten. Möglicherweise lassen sich diese mittels Gentechnik im Labor erzeugen.

Der Artikel ,Biomineralization and Successive Regeneration of Engineered Living Building Materials’ ist im Netz einsehbar, die Forschung wird von der Defense Advanced Research Projects Agency des amerikanischen Verteidigungsministeriums unterstützt.

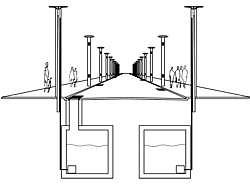

Im Oktober 2020 veröffentlicht ein Team um Prof. Bernhard Lenz an der Hochschule Karlsruhe (HKA) einen Bericht über die Entwicklung einer technischen Verdunstungseinrichtung, die die steigenden Temperaturen in Innenstadtbereichen verringern soll.

(Grafik)

Zwar gilt die Begrünung der Städte als effektives Mittel gegen die Hitze, wobei Bäume auf zwei Arten kühlen: indem sie Schatten spenden und indem sie einen Teil des Sonnenlichts absorbieren und Wasser transpirieren, das dann verdunstet, wodurch aufgrund des Wärmeentzugs die Umgebung unmittelbar abkühlt. Allerdings ist es in vielen Stadtbereichen schwierig, neue Bäume zu pflanzen und Flächen zu entsiegeln, unter denen sich Infrastruktur wie Abwasser-, Strom- oder Gasleitungen befinden. Außerdem benötigen ausgewachsene Bäume viel Platz für ihr Blätterdach – gleiches gilt für das Wurzelwerk.

Die Lösung des HKA-Teams ist eine Verdunstungsfunktion, die ohne Photosynthese auskommt und auch räumlich deutlich kompakter ist. Das ,cooling device’ genannte System besteht aus nach außen geschlossenen Ringelementen, deren Innenseiten eine spezielle dreidimensionale Struktur aufweisen, um mit geringen Abmaßen eine große Oberfläche für die Verdunstung von Wasser zu schaffen.

In diesen Verdunstern wird Wasser über die innenliegenden Oberflächen geführt, während photovoltaisch betriebene Lüfter oben Umgebungsluft ansaugen und diese an den feuchten Oberflächen vorbeiführen. Dadurch gibt das System kühle und feuchte Luft an die Umgebung ab, ähnlich wie sein biologisches Vorbild. Der Grad der Verdunstung läßt sich über die Luftgeschwindigkeit regeln, und das System würde sich erst einschalten, wenn eine Schwellentemperatur erreicht ist und sich wieder ausschalten, sobald eine gewisse relative Luftfeuchtigkeit überschritten wird.

Zur Versorgung der Verdunster soll im Winter Regenwasser lokal gespeichert und saisonal versetzt im Sommer freigesetzt werden. Angedacht sind zudem Fassadenelemente mit der kühlenden Verdunstungsfunktion, mit denen etwa Parkhäuser nachgerüstet werden könnten.

Ebenfalls im Oktober stellt ein Team um Thorsten Pretsch am Fraunhofer-Institut

für Angewandte Polymerforschung (IAP) in Potsdam neu synthetisierte

High-Tech-Schäume vor, die bei Bedarf ihre Form verändern, um als programmiere

Dämmaterialien eingesetzt zu werden. Dadurch können die

Materialien autark auf veränderte Bedingungen reagieren, wobei es

nicht allein um Form-, sondern auch um Funktionsdynamik geht. Gängige

Formgedächtnisschäume vermögen ihre Form nämlich nur ein einziges

Mal zu ändern.

Bei den neuen Dämmschäumen handelt es sich um Formgedächtnispolymere aus Polyester-Urethan-Harnstoff, bei deren Herstellung ein bestimmtes Verhalten einprogrammiert wird, welches dafür sorgt, daß sich die Poren im Inneren weiten, wenn es warm wird. Die Luft, die in die Poren strömt, verstärkt die isolierende Wirkung, so daß die Mauer dahinter kühler bleibt. Im Winter schließen sich die Poren, so daß das Innere des Materials keine kalte Luft aufnimmt, die die dahinter liegende Wand kühlen würde.

Für die optimale Formulierung der Schäume werden einerseits die Monomere ausgewählt und die Reaktionsbedingungen angepaßt und andererseits geeignete Additive oder Füllstoffe hinzugegeben, etwa die Schaumstruktur zu beeinflussen. Auch biobasierte Rohstoffe werden auf ihre Eignung untersucht.

Die Wirkung der schaltbaren Dämmmaterialien wird am Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) in Stuttgart bewertet, wo Simulationen einer hinterlüfteten Fassade eines Mehrfamilienhauses in Madrid zeigen, daß die operative Raumtemperatur in den Sommermonaten um 2,5°C reduziert werden könnte, was bis zu 46 % der Energie spart, die sonst durch die Klimaanlage verbraucht worden wäre. Das Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (ICT) bei Karlsruhe arbeitet wiederum an der Entwicklung von Produktionstechniken, mit denen das smarte Dämmmaterial in großen Mengen kostengünstig hergestellt werden kann.

Wie im Februar 2023 gemeldet wird, erfolgt die weitere Entwicklung am ,Fraunhofer Cluster of Excellence Programmierbare Materialien CPM’, wo zudem an einer Methode zur programmierbaren Wärmespeicherung sowie an Heatpipes gearbeitet wird, um den Transport großer Wärmemengen zu bewerkstelligen.

Im November 2020 wird über ein Material berichtet, das unter den richtigen Voraussetzungen die 10-fache Wärmespeicherfähigkeit von Beton aufweist und besonders für Holzhäuser geeignet ist. Die Entwicklung der Technischen Hochschule Mannheim in Kooperation mit der Firma Willi Mayer Holzbau GmbH & Co. KG basiert auf Phasenwechselmaterialien (PCM), die beim Phasenwechsel von fest nach flüssig eine vergleichsweise hohe Menge an Energie benötigen. Umgekehrt wird Wärme frei, wenn sich das PCM abkühlt und wieder verfestigt.

Zur Umsetzung wird eine spezielle Mischung aus Salzhydraten entwickelt, deren Schmelztemperatur genau einer gewünschten Raumtemperatur von 21 – 22°C entspricht. Das Material wird dann in Behältern aus Polyethylen mit einem Fassungsvermögen von je einem Liter verpackt und so in die Gebäudehülle integriert, daß ein möglichst hoher thermischer Kontakt zur Innenraumluft gewährleistet wird.

Für eine 87-tägige Testphase wird ein kleines Gebäude mit einer Gesamtfläche von knapp 18 m2 errichtet und in zwei identische Räume unterteilt. In einem der Räume werden insgesamt 992 kg des verkapselten PCM in zwei hinterlüfteten Schichten innerhalb der Wände installiert, während der andere als Kontrollraum leer bleibt. Es zeigt sich, daß das Speichermaterial Temperaturspitzen merklich abfangen und die Raumtemperatur senken kann. Nun soll das System weiter optimiert werden, um beispielsweise den Platzbedarf zu minimieren.

Im Dezember 2020 veröffentlicht

ein Team des Massachusetts

Institute of Technology (MIT) und des französischen Centre

national de la recherche scientifique (CNRS) um Prof. Franz-Josef

Ulm eine Studie unter dem Titel ,Electric energy dissipation

and electric tortuosity in electron conductive cement-based materials’,

in welcher sie der Nützlichkeit von Beton eine neue Dimension hinzufügen.

mit Nanoruß

Beton ist normalerweise ein Isolator gegen Elektrizität, doch neuere Forschungen haben sich darauf konzentriert, ihn leitfähig zu machen. Dabei wurden bereits Versionen für Start- und Landebahnen auf Flughäfen getestet, die dort den Schnee wegschmelzen, was durch die Zugabe einer Form von Kohlenstoff zum Gemisch erreicht wurde. Über einige dieser Tests wird im Kapitelteil Asphaltkollektoren berichtet.

Für die neue Studie fügen die Forscher dem Beton Nanoruß hinzu, ein billiges Kohlenstoffmaterial, das sich durch eine hervorragende Leitfähigkeit auszeichnet. Bei einem Volumenanteil von nur 4 % ist der Beton in der Lage, elektrischen Strom zu leiten - und infolgedessen auch Wärme abzugeben. In Tests wird festgestellt, daß der schwarze Nanokohlenstoff-Beton diese Wärme äußerst effektiv erzeugt. Eine Spannung von nur 5 V reichte aus, um die Oberflächentemperatur der Betonproben auf etwa 41°C zu erhöhen.

Die Technologie könnte somit nicht nur, wie bei anderen leitfähigen Betonen, zur Enteisung von Oberflächen im Freien verwendet werden, sondern sich auch als ideal für Fußbodenheizungen in Innenräumen erweisen, insbesondere, weil der Zement aufgrund der sehr guten Verteilung der Nanopartikel im Material eine gleichmäßigere Wärmeverteilung zeigt.

Weiter mit der Jahresübersicht der Solarhäuser 2021 ...