Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

MICRO ENERGY HARVESTING

Felder und Wellen

Elektromagnetische Induktion

Die elektromagnetische, zumeist lineare Induktion

durch mechanische Bewegung wird im Kapitel Muskelenergie unter Treten

und Tanzen behandelt. Hier geht es dagegen um die Nutzung induzierter

Ströme aus andere Quellen - um die elektrische Induktion - sowie um

den eng damit verbundenen Einsatz elektrischer Felder zum Betrieb oder

zur Steuerung sekundärer Objekte auf molekularer Ebene.

Die elektromagnetische Induktion in direkter Nachbarschaft

zum Verursacher nutzt der Prototyp einer Überwachungskamera,

die von der NEC Engineering Ltd. auf der iExpo

2007 im

Dezember in Tokyo vorgestellt wird.

von NEC

Bei dem System wird ein von der Firma Sharp entwickelter ringförmiger Adapter, der im Januar 2006 erstmals präsentiert worden ist, einfach über eine Leuchtstoffröhre gezogen. Der Adapterring nutzt die elektromagnetische Induktion im Bereich von 45 – 100 kHz um 120 mW Strom zu erzeugen, was zur Versorgung der VGA-Kamera und eines Wi-Fi Chips ausreicht, der die in 10 Sekunden Abstand aufgenommenen Bilder an einen PC sendet.

NEC bietet außerdem ein Positionsinformationssystem an, das ebenfalls mittels dieser Drahtlos-Technologie mit Strom versorgt wird.

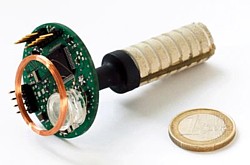

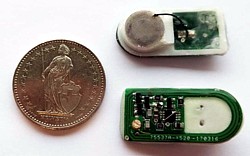

Das Fraunhofer-Institut für Mikroelektronische Schaltungen

und Systeme IMS in Duisburg stellt im April 2010 ein

System zur Rostfrüherkennung bei Betonbrücken vor, deren größte Feinde

Streusalze wie Natriumchlorid sind, die von den Winterdiensten zum

Bekämpfen von Glatteis eingesetzt werden.

Bei Tauwetter zerfallen die Salze zu Ionen, die in den Beton eindringen und dessen 5 cm dicke alkalische Schutzschicht zerstören. Erreichen die gelösten Salze die Stahlmatten, beginnen diese zu rosten und die Bausubstanz wird geschädigt. Der neue, im Beton eingelassene Sensortransponder gibt an, wie weit die Korrosion fortgeschritten ist, indem er die Ioneneindringtiefe in den Beton permanent mißt und überwacht.

Der von der Materialprüfanstalt für das Bauwesen Braunschweig (MPA Braunschweig) entwickelte Sensor selbst ist mit sehr dünnen Eisendrähten durchzogen, die in regelmäßigen Abständen zueinander angebracht sind. Gelangen die gelösten Salze an die Eisendrähte, beginnen diese zu rosten und es kommt zum Drahtbruch. Anhand der Anzahl der defekten Eisendrähte läßt sich feststellen, wie weit die Korrosion fortgeschritten ist, um berechnen zu können, wann die nächste Instandsetzung erfolgen muß.

Die Forscher des IMS integrieren den Sensor in ein passives, kabelloses Transpondersystem, das die Meßdaten per Funk an ein Lesegerät überträgt. Dabei bezieht es die für die Messung erforderliche Energie nicht über eine Batterie, sondern über ein magnetisches Feld, das durch das Lesegerät erzeugt wird. Ein erster Feldversuch erfolgt in einer Versuchsbrücke der MPA. Im Mai wird ein Prototyp auf der Messe Euro-ID in Köln gezeigt, danach ist aber nichts mehr darüber zu hören.

Im September 2010 meldet das U.S. Office of

Naval Research Global (ONR Global), daß seine Niederlassung

in Tokio ein von Prof. Ryuichi Shimada und dessen

Team am Tokyo Institute of Technology entworfenes

System namens Magnetic Energy Recovery Switch (MERS)

nun gemeinsam mit der Anfang 2007 gegründeten Spin-Off-Firma

MERS Tech Inc. (o. MERSTech Co. Ltd.) bis zur Produktreife

weiterentwickeln wird.

Das MERS-System ist eine hocheffiziente Plattform, die den elektrischen Fluß von Beleuchtungen steuert, so daß Glühbirnen ihr Potential maximieren können. Dabei nutzt und recycelt es die Restmagnetkraft, die durch elektrische Ströme erzeugt werden.

In einer Reihe von Experimenten, die von OCR Global finanziert zwischen April und Juni 2010 in den Hardy Barracks in Tokio mit Leuchtstofflampen im 24-Stunden-Betrieb durchgeführt werden, erweist sich, daß die MERS-Technologie den Energieverbrauch der Beleuchtung deutlich reduziert und Einsparungen von bis zu 39 % erlaubt. Im Folgejahr sind weitere Tests geplant.

Im April 2012 wird die MERS Tech zwar noch mit einem Ministery of METI Preis geehrt (Ministery of Economy, Trade and Industry) – neuere Informationen gibt es seitdem aber nicht.

Die Firma KCF Technologies - im November 2000 aus

der Penn State University in Pennsylvania ausgegründet,

wobei die Buchstaben KCF für die Nachnamen der

drei Gründer: Prof. Gary Koopmann, Weicheng

Chen, und Jeremy Frank stehen - erhält im

August 2011 einen

mit rund 750.000 $ dotierten Forschungsvertrag, um vergeudete elektromagnetische

Energie zu ernten und sie stattdessen andere wichtige Funktionen zuzuführen

– und zwar an Bord der modernsten Klasse von nuklear betriebenen schnellen

Angriffs-U-Booten der US-Navy.

Die dabei zu entwickelnden fortgeschrittenen Energy-Harvesting-Funksensoren sollen die Systemkosten reduzieren, indem sie die Verdrahtung und Batterien überflüssig machen und dabei ermöglichen, die Systemwartung und Entscheidungen über das Ersetzen von Komponenten auf Grundlage einer kontinuierlichen Beurteilung des Zustandes durchzuführen, anstatt auf Basis beliebiger Wartungspläne.

Eine erfolgreiche Umsetzung der Magnetfeldenergie-Harvesting-Technologie kann zu einer breiten Palette von Anwendungen führen, einschließlich Temperatursensoren in Elektromotoren und Generatoren, Stromleitungs-Durchhangssensoren und Überwachungssensoren des elektrischen Stromverbrauchs. Da der experimentelle Entwicklungsaufwand im Rahmen des Zwei-Jahres-Planes der Firma als relativ hoch erwartet wird, besteht die Option, den Vertrag um weitere knapp 250.000 $ aufzustocken.

Auf der Firmen-Homepage werden 2016 mehrere Energy Harvesting Geräte angeboten, wobei es sich allerdings um Systeme handelt, welche die Wärme- und Schwingungsenergie nutzen – über den elektromagnetischen Energie-Harvester ist dagegen nichts (mehr) zu finden.

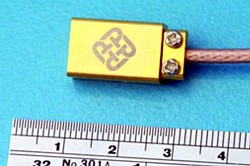

Im Januar 2014 berichten Forscher der Hong

Kong Polytechnic University um Prof. Derek Siu-wing

Or, daß Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

elektrotechnischer Anlagen und der öffentlichen Stromversorgung nun

durch einen winzigen Chip mit elektrischen Stromsensoren

gewährleistet werden können. Der etwa 1 mm dicke Chip kann auf jedem

Meßpunkt von Interesse plaziert werden, wie elektrische Kabel, Leiter,

Knotenpunkten, Sammelschienen usw., um elektrische Ströme zu erfassen.

Dabei ist weder eine zusätzliche Stromversorgung noch ein Signalaufbereiter

erforderlich.

Der Chip ist ein Produkt moderner Funktionsmaterialien und besteht aus Multiferroika aus seltenen Erden mit extrem hohen magnetoelektrischen Eigenschaften, die dem Chip eine direkte Erfassung der Magnetfelder erlaubt, welche durch die Elektrizität erzeugt werden – sowie eine lineare Umwandlung dieser Magnetfelder in elektrische Spannungssignale. Die Amplitude der konvertierten Signale ist linear proportional zu den Magnetfeldern, während ihre Frequenz genau den Magnetfeldern folgt.

Aus dem magnetoelektrischen Smart Material, wie es von dem Team genannt wird, werden sich selbstversorgende magnetoelektrische Sensoren entwickelt, welche die Veränderungen von elektrischen Strömen in elektrischen Geräten erkennen – genauso einfach, wie mit einem Thermometer Temperaturen zu messen. Indem die bislang erforderliche Stromversorgung herkömmlicher Stromsensoren obsolet wird, können die intelligenten Sensoren sogar in bisher undenkbaren Gebieten bequem, sicher und zuverlässig zur Fehlerfrüherkennung verwendet werden.

Zudem können die Sensoren so zugeschnitten werden, daß sie die elektromagnetische Strahlung ernten, die durch die überwachte elektrische Ausrüstung emittiert wird, und sie in nutzbare elektrische Energie umwandeln. Die gespeicherte elektrische Energie kann verwendet werden, Mikrocontroller, Displays, Funksender usw. zu versorgen. Die patentierte Technologie wird in den elektrischen Antriebssystemen von Zügen in Hong Kong und Singapur getestet, um eine in-situ-Überwachung der Traktionsbedingungen zu ermöglichen und elektrische Fehler zu erkennen, die den Bahnverkehr zum Erliegen bringen könnten. Es gibt zwei Patente (US-Nr. 7.199.495, beantragt 2004, erteilt 2007, sowie US-Nr. 7.298.060, beantragt und erteilt 2007).

Das Forschungsteam arbeitet nun daran, die Energiegewinnungsfähigkeit zu verbessern und die intelligenten Sensoren noch empfindlicher und zuverlässiger zu machen. Dabei kooperiert man mit der deutschen E-T-A Elektrotechnische Apparate GmbH (E-T-A) aus Altdorf bei Nürnberg, dem Weltmarktführer bei Geräteschutzschaltern. Hier besteht das Interesse daran, die Smart-Wireless-Sensor-Technologie in die neue Generation elektrischer Stromkreisschutzprodukte einzubetten, weshalb die Firma die Forschungsarbeit mit einen Zuschuß in Höhe von 500.000 € unterstützt. Allerdings ist später auch auf der Homepage der E-T-A nichts mehr darüber zu finden.

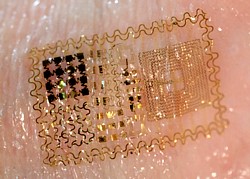

Ein Chip zum Aufkleben auf der Haut, der drahtlos

die Gesundheit des Trägers überwacht und per Induktion von einem Mobilgerät

mit Strom versorgt wird, wird im August 2016 von einem

großen, internationalen Team rund um Prof. John A. Rogers von

der Northwestern University vorgestellt, der auch

in diversen anderen Bereichen des Micro Energy Harvesting aktiv ist

und uns noch mehrfach begegnen wird. Zudem arbeitet er an biologisch

abbaubaren elektronischen Bauteilen.

An dem Team sind Wissenschaftler der University of Illinois at Urbana-Champaign, der University of California San Diego, der Hanyang University in Seoul, der Tsinghua University in Peking, der Tongji University in Shanghai sowie der Eidgenössische Technische Hochschule Zürich beteiligt.

Der Chip besteht aus einem dünnen, elastischen Kunststoff, auf dem Schaltkreise, kleine LEDs und einige Sensoren angeordnet sind. Er beleuchtet die Haut und mißt das Licht, das von dieser reflektiert wird. Außerdem erkennt er die Temperatur der Haut und die UV-Strahlung. Er funktioniert allerdings nur in Kombination mit einem Mobilgerät, das die Near Field Communication (NFC) Technik besitzt. Bevor der Chip an Probanden getestet wird, wollen die Forscher aber noch die Stromversorgung verbessern – im Gespräch ist ein Akku, der auf der Haut getragen wird.

Im Oktober 2016 stellen die Professoren Gehan

Amaratunga und Arokia Nathan von der University

of Cambridge neu entwickelte, ultrasparsame Transistoren vor,

die monatelang oder sogar jahrelang ohne Batterie funktionieren können,

indem sie Energie aus ihrer Umgebung abzapfen. Hierbei nutzen sie

einen winzigen Leckstrom für ihren Betrieb, den

sogenannten Nahe-Aus-Zustandsstrom. Ein Leckstrom ist ein elektrischer

Strom, der einen nicht vorgesehenen Pfad nimmt und zu den Kriechströmen

gehört.

Die Transistoren können bei niedrigen Temperaturen hergestellt und auf fast jedes Material gedruckt werden, von Glas und Kunststoff bis hin zu Polyester und Papier. Sie basieren auf einer einzigartigen Geometrie, die eine im Grunde unerwünschte Eigenschaft nutzt, nämlich den Kontaktpunkt zwischen den Metall- und Halbleiterkomponenten eines Transistors, die sogenannte Schottky-Barriere.

Das neue Design umgeht zudem eines der Hauptprobleme bei der bisherigen Entwicklung ultrasparsamer Transistoren: die Fähigkeit, sie in sehr kleinen Größen herzustellen. Dies gelingt den Forschern, indem sie die Schottky-Barrieren nutzen, um die Elektroden unabhängig voneinander zu halten, so daß die Transistoren auf sehr kleine Geometrien verkleinert werden können. Die Betriebsspannung des Transistors liegt unter einem Volt, bei einem Stromverbrauch von weniger als einem Milliardstel Watt.

Dieser extrem niedrige Stromverbrauch macht die Transistoren besonders geeignet für Anwendungen, bei denen die Funktion wichtiger ist als die Geschwindigkeit - wie dem Internet der Dinge (IoT). Der Bericht unter dem Titel ,Subthreshold Schottky-barrier thin-film transistors with ultralow power and high intrinsic gain’ ist im Netz einsehbar.

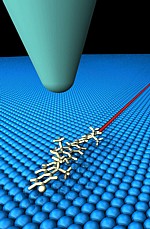

Im April 2017 organisiert das französische Centre

national de la recherche scientifique (CNRS) in Toulouse das

weltweit erste Nanocar Race, das unter einem Primärvakuum

auf einer Strecke stattfindet, die nur 100 nm lang ist und zwei Kurven

aufweist. Die Rennstrecke verläuft auf einer winzigen, mit Rillen versehenen

hochglanzpolierten Goldscheibe, die auf -270°C heruntergekühlt ist.

Die Idee für das Rennen hatten die Wissenschaftler Christian

Joachim und Gwénaël Rapenne bereits im Januar 2013,

offiziell angekündigt wurde es im November 2015.

Nanocar Race

(Grafik)

Nun treten vier Teams mit Fahrzeugen im Nanomaßstab an, die aus weniger als 100 einzelnen Atomen bestehen und Geschwindigkeiten von bis zu 5 nm pro Stunde erreichen. Zum Vergleich: Bei dieses Geschwindigkeit würde es etwa 23 Millionen Jahre dauern, um einen einzigen Kilometer zurückzulegen.

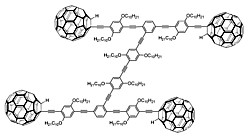

Der unten abgebildete Vorschlag eines Nanocars mit Rädern aus Fullerenen (C60) stammt übrigens aus dem Jahr 2005 von einem Forschungsteam um James M. Tour von der Rice University, die ebenfalls an dem Nanocar Race teilnimmt.

Die Nano-Autos, von denen einige wie winzige Windmühlen funktionieren, während andere vier Rollen besitzen, werden hier erwähnt, weil keines von ihnen einen Motor hat. Stattdessen erhalten sie ihre Antriebsenergie über elektrische Felder, die von den Abtastspitzen der eingesetzten Rastertunnelmikroskope (RTM) geliefert werden - um die Fahrzeuge zu steuern, mit Elektronen aufzuladen und den jeweiligen Mechanismus zu aktivieren, den die Teams zur Bewegung ihrer Autos entwickelt haben.

(Grafik)

Diese Bewegung wird durch die Wechselwirkung zwischen den elektrischen Feldern und den negativ geladenen DNA-Molekülen ermöglicht, aus denen einige der Nano-Autos bestehen, während die Steuerung erfolgt, indem eine Mikroskopspitze präzise über einem bestimmten Punkt des Auto-Moleküls positioniert und dann ein Spannungspuls von geeigneter Höhe abgegeben wird.

Anderen Quellen zufolge sind es sechs Teams, die sich an dem ersten Nanocar Race beteiligen:

- Schweiz: Swiss Nano Dragster, Universität Basel

- Frankreich: Nanomobil-Club Toulouse, Université Paul Sabatier

- Österreich/Vereinigte Staaten: NanoPrix Team, Universität Graz / Rice University

- Deutschland: Nano-Windmühlengesellschaft, Technische Universität Dresden

- Japan: Nano-Vehikel NIMS-MANA, National Institute for Materials Science

- Vereinigte Staaten: Ohio Bobcat Nano-Wagen, Ohio University

Nach 36 Stunden erhält das Fahrzeug des Schweizer Teams die Zielflagge,

als es nach einer Strecke von 133 Nanometern als erstes die Ziellinie

überquert. Im Jahr 2022 findet das Nanocar

Race II statt, an dem diesmal acht Teams teilnehmen. Danach

scheint das Interesse an dem neuen ,Sport’ allerdings abgeflaut zu

sein.

Passend hierzu ist eine Meldung vom Januar 2018 über

eine neue, elektrische Antriebstechnik für Nano-Roboter, die von Wissenschaftlern

der Technischen Universität München (TUM) und der Ludwig-Maximilian-Universität um

die Professoren Friedrich C. Simmel und Don

Lamb entwickelt wurde. Mit dieser lassen sich molekulare Maschinen

100.000 Mal mal schneller bewegen als mit den bisher genutzten biochemischen

Prozessen - und werden so schnell genug für die Fließbandarbeit in

molekularen Fabriken.

Das Prinzip hinter der neuen Antriebstechnik ist einfach: DNA-Moleküle enthalten negative Ladungen, wodurch sie sich durch das Anlegen elektrischer Felder bewegen und mit Hilfe von Stromimpulsen steuern lassen. Winzige Roboterarme lassen sich dadurch beliebig in der Ebene drehen. Der entsprechende Bericht trägt den Titel ,A self-assembled nanoscale robotic arm controlled by electric fields’, ist allerdings nicht allgemein einsehbar.

Es geht aber auch mehrere Nummern größer: So stellt ein Team der schwedischen Königlichen Technischen Hochschule (KTH) um Prof. Dan Zenkert im März 2020 einen Kohlefaserverbundstoff vor, der seine Form durch einen einfachen Stromstoß ändert. Bisher wurden morphende Strukturmaterialien in der Regel durch Solenoide, Pumpen oder Motoren bewegt. Das neu entwickelte dreischichtige Festkörpermaterial besteht hingegen aus zwei Lagen mit Lithiumionen dotierter Kohlenstoffasern, zwischen denen sich eine Lage eines festen Elektrolyten befindet.

Material der KTH

Wenn nun ein Niederspannungs-Gleichstrom durch diesen strukturellen Batterieelektrolyten fließt, wandern Ionen von einer Kohlenstoffaserschicht zur anderen. Dadurch zieht sich die entladende Kohlenstoffschicht zusammen, während sich gleichzeitig die aufladende Schicht ausdehnt. Infolgedessen biegt sich das gesamte Stück Material zu einer Seite und bleibt in dieser Form, such wenn der Strom abgeschaltet wird.

Wird der Strom bei einer nachfolgenden elektrischen Aufladung jedoch umgekehrt, wandern die Lithium-Ionen in die entgegengesetzte Richtung. Je nach Spannung biegt sich der Verbundwerkstoff dann entweder in seine neutrale flache Form zurück oder ganz auf die andere Seite. Das leichte Material, das aber steifer als Aluminium sein soll, könnte nach seiner Weiterentwicklung z.B. für Morphing-Flugzeugflügel eingesetzt werden, oder für Windturbinenflügel, die bei unterschiedlichen Windgeschwindigkeiten den maximalen Ertrag erzielen, indem sie ihre Form verändern. Die entsprechende Studie ,Shape-morphing carbon fiber composite using electrochemical actuation’ ist im Netz veröffentlicht.

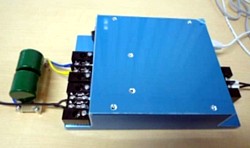

Im Mai folgt der Bericht eines Teams um Prof. Martin Fussenegger an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH Zürich), dem es erstmals gelungen ist, Gene direkt mit elektrischem Strom zu kontrollieren. Damit wird die Grundlage für medizinische Implantate geschaffen, die durch elektronische Geräte außerhalb des Körpers ein- und ausgeschaltet werden können. Die Umsetzung wird in Form eines Prototypen für ein Implantat vorgestellt, das insulinproduzierende Zellen und eine elektronische Steuereinheit enthält. Bei Tests in Mäusen funktioniert es einwandfrei.

der ETH Zürich

Das Implantat ist aus mehreren Teilen aufgebaut: Auf der einen Seite sitzt eine Kammer, welche menschliche Zellen enthält, auf der anderen eine Platine mit der Empfangs- und Steuerelektronik, die über ein Kabel mit dem Zellbehälter verbunden ist. Ein Funksignal von außerhalb des Körpers aktiviert die Elektronik im Implantat, die daraufhin elektrische Signale direkt an die Zellen überträgt. Die Signale stimulieren eine spezielle Kombination von Kalzium- und Kaliumkanälen, welche eine Signalkaskade in der Zelle aktiviert, die das Insulin-Gen steuert. Die Zellmaschinerie verpackt das Insulin in Vesikeln, die durch das elektrische Signal mit der Zellmembran verschmelzen und so das Insulin innerhalb weniger Minuten freisetzen.

Bevor ein solches System beim Menschen zur Anwendung kommt, muß allerdings noch erforscht werden, wie groß die Stromstärke maximal sein darf, damit die Zellen und Gene keinen Schaden nehmen. Auch die Verbindung zwischen Elektronik und Zellen muß weiter optimiert werden. Nicht zuletzt ist erforderlich, einen neuen Weg zu finden, wie sich die Zellen im Implantat, die nach rund drei Wochen ersetzt werden müssen, einfacher und bequemer austauschen lassen als mit den zwei Einfüllstutzen des Prototyps.

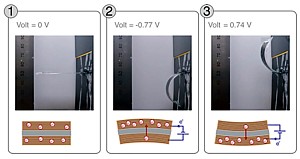

Eine weitere Meldung in diesem Zusammenhang, die im November 2020 veröffentlicht wird, stammt von Forschern der Universität Graz rund um Donato Civita und Leonhard Grill, denen es gelungen ist, ein Molekül zielgerichtet über eine längere Strecke hinweg zu einem vordefinierten Zielort und wieder zurück zu transportieren. Dies ist ausgesprochen wichtig, denn damit molekulare Roboter komplexe Bauteile im Nanoformat konstruieren können, müssen sich die Nanomaschinen gezielt ansteuern lassen - und dazu gehört auch der Transport von Molekülen über eine längere Distanz hinweg.

(Grafik)

Ein Ansatz dafür ist, die Moleküle mit Hilfe einer Art Nanotransporter an den Zielort zu bringen – ein kleiner Roboter, der eine feste Strecke abfährt und an den die gewünschten Moleküle angehängt werden können. Dies ist jedoch ein schwieriges Unterfangen, was vor allem der Eigenbewegung der Moleküle zurückgeht sowie auf ihre Neigung, auch auf kleine Störungen zu reagieren.

Der Erfolg des Grazer Team wird durch die speziellen Eigenschaften des Transporter-Moleküls und den Einsatz von zwei Spitzen eines Rastertunnelmikroskops ermöglicht. Als Transporter wird Dibromoterfluoren (DBTF) genutzte, ein fadenförmiges Molekül aus drei beweglich miteinander verkoppelten Fluoren-Einheiten und einem Bromatom an jedem Ende. Diese Moleküle sind in der Ausgangsform zunächst unbeweglich, reagieren aber dank ihrer Dipol-Eigenschaften auf elektrische Felder.

Das Senden startet, indem eine Rastertunnelmikroskop-Spitze das Transportermolekül in eine vordefinierte Orientierung dreht, nämlich parallel zu einer Atomreihe der Silberunterlage. Erzeugt die Sender-Spitze dann ein abstoßendes elektrisches Feld, während die weiter entfernte Empfänger-Spitze ein anziehendes Feld schafft, bewegt sich das DBTF-Molekül entlang der Silberatomreihe von einer Spitze zu der anderen - nur in einer Richtung und nur entlang einer einzigen Reihe von Atomen.

Dabei legt das rund 2 nm lange lange Molekül mit einer Geschwindigkeit von bis zu 0,1 mm/s und ohne vom Kurs abzuweichen eine Strecke von bis zu 150 nm zurück – immerhin das 75-Fache der eigenen Länge (,Control of long-distance motion of single molecules on a surface’).

Elektrostatik (I)

Die elektrostatische Aufladung des Bernsteins (gr. elektron)

durch Reiben mit einem Tuch oder Fell war bereits den alten Griechen

bekannt. Um etwa 600 v. Chr. hat sich der Naturphilosoph Thales

von Milet mit diesem Phänomen beschäftigt, das auch als Reibungselektrizität bezeichnet

wird.

Im 13. Jahrhundert experimentiert der französische Gelehrte Petrus Peregrinus de Maharncuria (o. Pierre Pèlerin de Maricourt) mit Magneten und beschreibt 1269 in seiner Abhandlung Epistola de Magnete als erster ihre Polarität. Seine Arbeiten werden allerdings erst 1601 durch den britischen Arzt und Physiker William Gilbert fortgeführt, der systematisch die elektrische Aufladung an vielen Substanzen untersucht und für diese Erscheinungen die Bezeichnung Electrica einführt – womit er als Erster eindeutig zwischen Magnetismus und der statischen Elektrizität unterscheidet.

(Grafik)

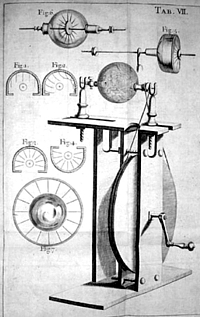

Um 1663 entwickelt der Magdeburger Bürgermeister Otto

von Guericke, berühmt durch seinen Vakuum-Versuch von 1657,

eine Schwefelkugel mit einer Drehachse, die mit der Hand gerieben

,kosmische Wirkkräfte’ nachweisen

soll und als erste Elektrisiermaschine gilt.

Er beschreibt u.a. Anziehungs- und Abstoßungserscheinungen, die heute als elektrische Phänomene verstanden werden. 1671 schickt er eine solche Schwefelkugel an Gottfried Wilhelm von Leibniz, der damit einen ersten künstlichen elektrischen Funken erzeugt.

Gezielt zum Erforschen dieser Funken entwickelt der britische Wissenschaftler Francis

Hauksbee der Ältere im Jahr 1706 eine Reibungselektrisiermaschine,

deren Kugel aus Glas statt aus Schwefel besteht. In dem kugelförmigen

Behälter seines elektrostatischen Generators plaziert

er Quecksilber und saugt die Luft ab. Sobald die Kugel geladen ist

und die Oberfläche mit der Hand berührt wird, entsteht ein recht

helles Licht, bei dem man sogar lesen kann.

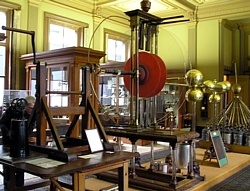

Dieses Phänomen ähnelt dem Elmsfeuer und wird später zur Basis der Entwicklung von Glimmlampen und Quecksilberdampflampen. Die hier abgebildete Glaskugel-Elektrisiermaschine stammt aus späterer Zeit und ist im Deutschen Museum in München zu sehen.

Elektrisiermaschine

Der britischer Priester William Wall soll im Jahr 1708 einer

der ersten gewesen sein, dem auffällt, daß die Funken aus einem geladenen

Stück Bernstein Miniatur-Blitzen ähneln.

Der deutsche Physiker und Astronom Georg Matthias Bose,

übrigens der Erste, der Schießpulver durch einen elektrischen Funken

entzündet, fügt 1743 der Elektrisiermaschine von Hauksbee

einen Konduktor hinzu, der elektrische Ladungen speichert,

die ihm dann auch wieder entzogen werden können. Damit verfügt er über

ein Mittel, um elektrische Schläge zu verstärken.

Besonderes Aufsehen erregt Bose, als er, mit verschiedenen Metallgegenständen ausgerüstet, auf eine durch einen Pechanstrich isolierte Kiste steigt und sich elektrisieren läßt, wodurch sein Körper wie mit einem Glorienschein umgeben erscheint.

Eine weitere Verbesserung erfolgt 1744 durch den

ebenfalls deutschen Philosophen und Naturforscher Johann Heinrich

Winckler, der Hauksbees

Maschine mit einem Tretmechanismus versieht, dessen Grundaufbau dem

einer fußbetriebenen Drechselbank ähnelt.

In den Folgejahren beschäftigt sich Winckler zudem mit der Verbesserung der gerade neu entwickelten Leidener Flasche und ist einer der ersten Naturwissenschaftler, die erkennen, daß der Unterschied zwischen einem Gewitterblitz und einer künstlich erzeugten elektrischen Entladung nur ihrer Stärke besteht. Er vermutet bereits die Möglichkeit, mit Hilfe der Elektrizität Signale übermitteln zu können.

Elektrostatische Generatoren lassen sich in zwei Klassen aufteilen:

die vorstehend genannten Elektrisiermaschinen, welche

die Reibung zwischen Isolatoren nutzen (z.B. Schwefel, Glas,

Holz, Gummi usw.) – sowie die Influenzmaschinen,

bei denen die Aufladung dagegen durch den Effekt der elektrischen

Influenz in leitenden Metallteilen entsteht. Sie erzeugen

statische Elektrizität mit hoher Spannung und geringer Stromstärke.

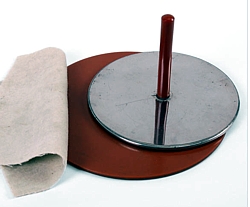

Als erste Influenzmaschine gilt der sogenannte Elektrophor, der 1762 von dem schwedischen Physiker Johan Carl Wilcke beschrieben wird, konstruktionsbedingt jedoch keine kontinuierliche Gleichspannung liefern kann. Die Bezeichnung leitet sich von den griechischen Begriffen elektron und pherein = tragen ab. Die Entwicklung eines brauchbaren Geräts erfolgt dann 1775 durch den italienischen Physiker Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Graf von Volta.

Ein Elektrophor besteht aus einer Metallplatte mit isoliertem Griff und einem so genannten ,Kuchen’, der aus einer Mischung aus Harz, Siegelwachs und Schellack besteht und auf einer metallenen Grundplatte sitzt. Der rückseitig geerdete Kuchen wird mit einem (Katzen-)Fell gerieben, wobei auf dem Kuchen Reibungselektrizität in Form überschüssiger negativer Ladungen entsteht. Wird nun der elektrisch neutrale Metallteller mit einem kleinen Abstand über den Kuchen gesetzt, so bewirkt die Influenz des elektrischen Feldes der Kuchenladungen eine Verschiebung der Ladungsträger im Metallteller, ohne daß die Ladung des Kuchens dabei abgeleitet wird.

Dadurch kommt es auf der Seite der Metallplatte, die dem Kuchen zugewandt ist, zu einer Ansammlung von positiven Ladungsträgern, und auf der entgegengesetzten Seite der Metallplatte zu einer Ansammlung von negativen Ladungsträgern. Wird nun die Metallplatte während des Aufliegens über dem geladenen Kuchen an ihrer dem Kuchen abgewandten Seite geerdet, beispielsweise indem sie mit der Hand berührt wird, können die überschüssigen Elektronen von dieser Seite der Platte abfließen.

Zwar ist die Metallplatte jetzt nicht mehr elektrisch neutral, sondern trägt einen Überschuß positiver Ladungen, die aber im Gleichgewicht mit den ortsfesten negativen Ladungen im Kuchen stehen. Unterbricht man nun die Erdverbindung zur Oberfläche des Metalltellers, indem man die Hand zurückzieht, und wird die Metallplatte an ihrem isolierten Griff vom Kuchen abgehoben, baut sich mit zunehmender Entfernung zwischen Metallplatte und Erdpotential eine steigende elektrische Spannung auf.

Den mit 2,5 m2 größten Elektrophor seiner Zeit baut der Göttinger Physikprofessor Georg Christoph Lichtenberg, der auch als Begründer des deutschsprachigen Aphorismus gilt (,Sudelbücher’). Er erzeugt damit Funken bis zu 40 cm Länge (andere Quellen: bis über 70 cm), was etwa 1 Million Volt entspricht.

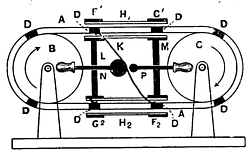

Spätere Influenzmaschinen bestehen zumeist aus Metallfolien-Segmenten

als Elektrizitätsträger (z.B. Stanniolstreifen), die an der Außenseite

von Isolierscheiben aufgebracht sind. Dabei stehen sich zwei Scheiben

(heutzutage z.B. aus Plexiglas oder Hartgummi) in geringem Abstand

gegenüber und rotieren gegenläufig – zumeist per Handkurbel mechanisch

betrieben.

Über die Staniolstreifen jeder Scheibe schleifen zwei gegenüberliegende, durch einen Ausgleichskonduktor als Leiter verbundene Metallpinsel. Ist einer der beiden Elektrizitätsträger der Scheiben elektrisch geladen, dann sammelt sich auf dem gegenüberliegenden Elektrizitätsträger durch Influenz die entgegengesetzte Ladung. Diese Ladung bleibt bei weiterer Drehung auch beim Verlassen der Ausgleichskonduktoren bestehen.

Elektrisiermaschine

im Teylers Museum

Auch hier tritt derselbe Effekt auf, daß sich bei gleichbleibender Ladung die Spannung zwischen zwei elektrisch aufgeladenen Körpern erhöht, wenn einer der beiden von dem anderen räumlich entfernt wird. Dabei wandelt sich die mechanische Arbeit zur Überwindung der elektrostatischen Anziehung in Energie des elektrischen Feldes um.

Wird die positive und die negative Ladung jeder Scheibe über sogenannte Saugbüschel elektrisch abgeleitet und in Leidener Flaschen gespeichert, läßt sich schließlich bei sehr hoher Spannung (bis über 100 kV) ein geringer Strom (einige 10 µA) entnehmen.

Die damals größte Scheiben-Elektrisiermaschine, die heute im Teylers Museum in Haarlem steht, wird 1785 von dem niederländischen Arzt und Wissenschaftler Martinus van Marum der Öffentlichkeit präsentiert. Mit einem Glasscheiben-Durchmesser von 1,65 m kann sie Funken in einer Funkenstrecke von bis 61 cm Abstand erzeugen. Ein 1968 erfolgter genauer Nachbau der Universität Eindhoven erreicht Spannungen von über 500 kV.

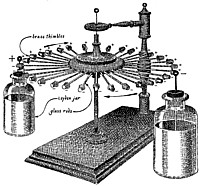

Der erste Elektromotor der Welt ist ein elektrostatischer Motor: Im Jahr 1748 führt Benjamin Franklin einen elektrischen Wirbel (Electric Whirl) aus dreißig Glasspeichen vor, an denen jeweils ein Fingerhut aus Messing befestigt ist. Es ist aber nicht seine Erfindung, denn das Gerät wurde bereits 1745 von dem schottischen Theologen und Physiker Andrew Gordon - einem der Pioniere der Elektrizität in Deutschland - in seiner Publikation Versuch einer Erklärung der Electricität beschrieben. Der elektromagnetische Motor von Michael Faraday wird dagegen erst 1821 vorgestellt.

(Grafik)

Ein Elektrowirbel besteht aus zwei oder mehr spitzen Armen, die sich auf einem vertikalen Punktlager drehen, um die Reibung zu minimieren. Wird er in die Nähe der Kuppel eines Van-de-Graaff-Generators gebracht, verursachen die scharfen Spitzen eine Konzentration des elektrischen Feldes und die aus den Spitzen austretenden Elektronen ionisieren die Luft lokal. Die daraus resultierende Raumladung hat die gleiche Polarität wie die Spitzen, so daß eine abstoßende Kraft entsteht, die den Wirbel in Rotation versetzt.

Da ein elektrostatischer Motor (o. Kondensatormotor) durch die Anziehung und Abstoßung von elektrischen Ladungen angetrieben wird, benötigt er in der Regel eine sehr hohe Spannungsversorgung, um genügend Anziehungs- und Abstoßungskraft zu erzeugen, damit die eigene Reibung überwunden werden kann. Es gibt daher kaum Aussicht, mit dem elektrischen Wirbel irgendeine nützliche Arbeit zu verrichten.

In viel kleinerem Maßstab sind elektrostatische Motoren allerdings ein wesentlicher Bestandteil der molekularen Maschinerie von lebenden Zellen. Die bakterielle Geißel wird von einem Rotationsmotor aus Proteinen angetrieben, der sich am Ankerpunkt der Geißel an der inneren Zellmembran befindet. Dieser Motor wird durch die Protonenmotivationskraft angetrieben, d. h. durch den Fluß von Protonen (Wasserstoffionen) durch die bakterielle Zellmembran aufgrund eines Konzentrationsgradienten, der durch den Zellstoffwechsel entsteht.

Elektrostatische Generatoren dienen

in den Folgejahren vor allem der gesellschaftlichen Belustigung und

sind bis zur Entwicklung der Voltaschen

Säule durch Alessandro Volta um 1800 herum die

einzigen Quellen künstlich erzeugter Elektrizität. Volta hatte bereits 1792 von

den Froschschenkel-Versuchen des Anatomen Luigi Galvani erfahren,

deren Zucken dieser auf ,animalische Elektrizität’ zurückführte, erkannte

aber statt dessen die Ursache der Muskelzuckungen in äußeren Spannungen

– was zu einem Streit unter Wissenschaftlern in ganz Europa führte.

Volta prägt daraufhin den Begriff Berührungselektrizität (o. Kontaktelektrizität), falls mit mehreren Metallen experimentiert wird. Die o.g. Reibungselektrizität stellt dem zufolge einen Spezialfall der Berührungselektrizität dar, während die elektrische Aufladung zweier Materialien durch Kontakt miteinander und anschließendes Trennen als triboelektrischer Effekt bezeichnet wird. Auch hier steht ein griechischer Begriff Pate, nämlich tribein = reiben.

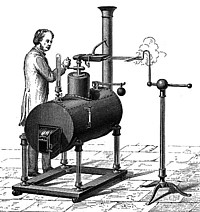

von Armstrong

(Grafik)

Zwischen 1840 und 1842 entwickelt der Anwalt und Erfinder William George Armstrong, 1. Baron Armstrong einen Dampfkessel als Mittel zur Erzeugung statischer Elektrizität, angeblich als Folge eines Zwischenfalls mit einem Zechenkessel. Demnach war ein Mechaniker mit der Reparatur einer Dampfmaschine in der Nähe von Newcastle beschäftigt. Als er eine Hand in einen Dampfstrahl hielt, der aus einem Leck austrat, während er mit der anderen Hand den Hebel des Sicherheitsventils betätigte, gab es einen leuchtenden Funken und er erhielt einen heftigen Schlag.

Als der Erfinder davon erfährt, untersucht er die Bedingungen des Phänomens, das später als Armstrong-Effekt bekannt wird. Die Geschichte wird auch etwas anders berichtet, wobei es der Fahrer einer Dampflokomotive ist, der einen elektrischen Schlag erhält und einen Funken sieht. Diese Version wurde bereits unter Hygroelektrizität erzählt.

Seinen ersten Versuchskessel von 1841 nennt Armstrong Verdampfungsapparat (evaporating apparatus), er ist 76 cm hoch, hat einen Durchmesser von 10 cm und steht auf Glasfüßen. Im Folgejahr baut er eine größere Version aus Schmiedeeisen mit abgerundeten Enden, um dem Dampfdruck besser standhalten zu können. Dieses Modell ist über 1 m lang und hat einen Durchmesser von 45 cm.

In dem 1891 von Silvanus P. Thompson herausgegebenen Werk Electricity and Magnetism wird erwähnt, daß es an der Royal Polytechnic Institution in London eine Maschine mit 46 Düsen gab, die einen ohrenbetäubenden Lärm machte und 56 cm lange Funken erzeugte; sie schlug sogar einen Mann nieder, der ihr zu nahe kam. Eine weitere Maschine stand an der Sorbonne-Universität in Paris; sie hatte 80 Düsen und erzeugte Funken von mehreren Zoll Länge.

Heute gibt einen Armstrong-Kessel im Museum für Wissenschaftsgeschichte in Florenz, einen in der Sammlung des Science Museum in London, und einen dritten im Discovery Museum in Newcastle-upon-Tyne. Die moderne Nachbildung eines Armstrong-Kessels in Aktion kann man übrigens in dem YouTube-Video ,Armstrong’s Electrostatic Boiler’ von xofunkox sehen, wo der erste Funke ist bei 01:28 überschlägt.

(Grafik)

Um eine kontinuierliche Gleichspannung zu erreichen, mechanisiert der

deutsche Physiker und Erfinder Wilhelm Holtz im

Jahr 1865 in Berlin die Funktionsweise des Elektrophors

und nennt sein Gerät Influenzelektrisiermaschine.

Der

irisch-britische Physiker William Thomson (später:

Lord Kelvin) beschreibt 1867 eine ganz spezielle Influenzmaschine,

welche die Energie zum Aufbau elektrischer Spannungen von bis zu 20 kV aus

der kinetischen Energie fallender Wassertropfen gewinnt,

die im elektrostatischen Feld abgebremst werden.

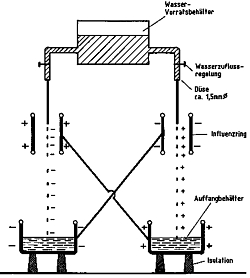

Der Kelvin-Generator (o. Wassertropfengenerator, Wasserfadengerät) besteht aus zwei dünnen Wasserstrahlen, die jeweils durch einen kleinen Metallring oder -zylinder in einen Behälter fallen. Dabei sind die Behälter voneinander und vom Boden isoliert. In ähnlicher Weise müssen die Ringe elektrisch voneinander und von ihrer Umgebung isoliert werden. Anschließend werden die Ringe und die Behälter kreuzweise leitend miteinander verbunden.

(Grafik)

Da die Ladungen niemals gleich verteilt sind, ist eine Behälter-Ringkombination positiver geladen als die andere. Fällt ein Wassertropfen durch den positiv geladenen Ring, so wird die positive Ladung nach oben abgestoßen, während der nun negativ geladene Wassertropfen weiter nach unten fällt (Influenz) und dort die negative Ladung des Behälters verstärkt.

Da dieser mit dem gegenüberliegenden Ring verbunden ist, wird auch letzterer stärker negativ geladen. So verstärken sich die anfänglich zufällig unterschiedlichen Potentiale, sodaß eine Hochspannung aufgebaut werden kann. Indirekt stammt die Elektroenergie damit aus der potentiellen Energie des von oben abtropfenden Wassers.

Kleinere Geräte, mit unteren Zylindern 60 mm Höhe und Durchmesser, erreichen ungefähr 3 kV Spannung, was einer Funkenstrecke von etwa 3 mm entspricht. Ein Kelvin-Generator soll selbst mit entionisiertem (destilliertem) Wasser funktionieren, und zwar infolge der Eisendissoziation des Wassers in positiv geladene Oxonium-Ionen (Oxidanium-Ionen, H3O+) und negativ geladene Hydroxid-Ionen (OH-).

(Grafik)

Der italienische Physiker Augusto Righi konstruiert 1872 die

erste elektrostatische Maschine, die ein endloses Kautschukband verwendet,

das über seine Länge mit Ringen aus Kupferdraht versehen ist, die als

Ladungsträger agieren, über zwei Walzen geführt und in eine kugelförmige

Metallelektrode geleitet wird.

Auf das Band aufgebracht wird die Ladung von der geerdeten unteren Walze durch elektrostatische Induktion, unter Verwendung einer geladenen Platte.

Mit Hilfe von Matthew Van Schaik von der Humboldt-Universität zu Berlin erfindet Righi zudem einen Induktions-Elektrometer, der in der Lage ist kleine elektrostatische Aufladungen zu erkennen und zu verstärken.

(Grafik)

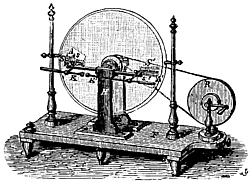

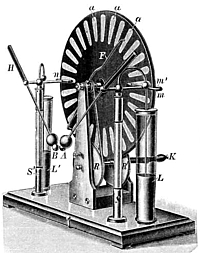

Praktische Bedeutung erlangt jedoch erst eine durch den britischen

Erfinder James Wimshurst ab dem Jahr 1878 konstruierte

Weiterentwicklung der Influenzmaschine, die durch Selbstverstärkung

eine kontinuierliche Gleichspannung bis ca. 100 kV liefern

kann.

Die Wimshurstmaschine ist mit mehreren parallel auf einer Achse angebrachten und gegensinnig rotierenden, vertikalen Scheiben ausgestattet und nutzt die abgenommene elektrische Ladung zusätzlich zur Verstärkung des elektrischen Feldes des Induktors, wodurch sich der Effekt stetig weiter verstärkt. Anfang des 20. Jahrhunderts dient die Maschine unter anderem zur Stromversorgung von Röntgenröhren.

Der österreichisch-ungarische-deutsche Physiker Philipp Eduard

Anton Lenard (der für seine Arbeiten über Kathodenstrahlen

und die Entwicklung der Elektronentheorie 1905 den

Nobelpreis für Physik verliehen bekommt) führt um 1890 in

einem Windkanal Versuche durch, um die negative Aufladung der Luft

beim Zerstäuben von Wassertropfen zu untersuchen.

1892 habilitiert er bei Heinrich Hertz in Bonn mit seiner Arbeit ,Über die Elektricität der Wasserfälle’. Der nach ihm benannte Lenard-Effekt (o. Balloelektrizität) wird umgangssprachlich auch als Wasserfall-Elektrizität bezeichnet. Berichte über Arbeiten an einer praktischen Umsetzung ließen sich bislang nicht finden.

Im Jahr 1915 erfindet Prof. Louis Rota (o. Luigi Giovani Valerio Rota), ein Franzose italienischer Herkunft, einen Apparat, der in der Lage ist, ein beträchtliches Gewicht in einer Höhe bis zu 1.000 m unbeweglich in der Luft zu halten. Der Aero Radio Balistique kann sich zudem ohne einen mechanischen Motor mit einer Geschwindigkeit bis zu 200 km/h in jede Richtung zu bewegen. Das Prinzip der Erfindung beruht auf der besonderen Aufteilung der elektrostatischen und magnetischen Kräfte, die Anziehungs- und Abstoßungskräfte ermöglichen.

Balistique

Gemeinsam mit Georges Milienne hatte er bereits im Oktober 1913 ein Patent dafür beantragt, das unter dem Namen ,Procédé et appareil pour maintenir un corps en suspension dans l’atmosphère, basé sur les forces électriques et magnétiques’ im Juli 1920 erteilt wird (FR-Nr. 508.472). Hierin wird eine Vorrichtung zur Aufrechterhaltung eines in der Atmosphäre schwebenden Körpers beschrieben, die aus dünnen Blättern eines gut leitenden Materials und geeignet angeordneten Magneten besteht. Mittels Strom aus einer Batterie oder einem anderen Generator werden damit Magnetfelder erzeugt, die nach Belieben umkehrbar sind und so beschaffen sind, „daß sie einer Anziehung seitens der Atmosphäre und einer Abstoßung seitens der Erde unterworfen sind.“

Die Details sind unklar - allerdings soll es viele Zeugen für erfolgreiche Experimente gegeben haben. Diese berichten, daß das Gerät die Form einer Rakete mit einer Länge von 4 m und einem maximalen Durchmesser von 75 cm hat. Mit einem Gewicht von 95 kg soll es eine Masse von 45 kg angehoben und transportiert haben. Dabei konnte es 24 Stunden in der Luft bleiben und habe sich 200 km von seinem Ausgangspunkt entfernt. Dabei konnte es in drei Stunden von Marseille nach Paris (653 km) und in zweieinviertel Stunden von Paris nach Turin (585 km) fliegen.

Rota erfand noch andere Geräte und hielt mehrere Patenten, einiges ist davon im Netz zu finden. Das Foto, das ihn mit seinem Fluggerät zeigt, stammt aus dem Daily Mirror vom 20. September 1921.

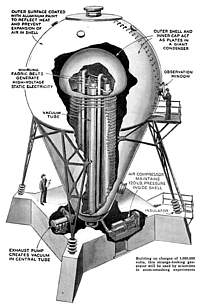

Ab 1929 entwickelt der amerikanische Physiker Robert

Jemison Van de Graaff an der Princeton University eine

Apparatur zur Erzeugung hoher elektrischer Gleichspannungen namens

Bandgenerator, die mechanische in elektrische Energie umwandelt, allerdings

mit sehr geringem Wirkungsgrad. Mit entsprechend großen Geräten können

trotzdem Spannungen von mehreren Millionen Volt erzeugt werden.

Inspiriert dazu wird Van de Graaff durch einen von W. F. G. Swann in den 1920er Jahren entwickelten Generator, bei dem Ladung durch fallende Metallkugeln zu einer Elektrode transportiert werden, und der damit quasi eine Rückkehr zu Kelvins Prinzip der Wassertropfen darstellt.

von Westinghouse

(Grafik)

Ein Van-de-Graaff-Generator besitzt ein umlaufendes, elektrisch isolierendes Band, z.B. ein Gummiband, das durch Reibung oder durch Aufsprühen der Ladung aus einer externen Spannungsquelle elektrisch aufgeladen werden kann. Die Ladung wird durch die Bewegung des Bandes in das Innere einer großen metallischen Hohlkugel transportiert und dort durch eine mit der Kugel leitend verbundene Bürste vom Band ,abgestreift’. Die Kugel kann dadurch auf immer höhere Spannung gegenüber der Umgebung aufgeladen werden, wobei die Spannung nur durch Funkendurchschläge bei zu hoch gewordener Feldstärke begrenzt wird.

Nach 1930 entwickelt der Physiker auf Grundlage seines Generators den sogenannten Van-de-Graaff-Beschleuniger, einen Gleichspannungs-Teilchenbeschleuniger, mit dem Spannungen von mehreren Megavolt erreicht werden können, wobei die Stromstärken des Teilchenstrahls im Mikroampere-Bereich liegen. Um die Durchschlagsfestigkeit und damit die erreichbare Spannung wesentlich zu erhöhen, befindet sich der Beschleuniger in einem mit Gas gefüllten Druckbehälter.

Da die Beschleunigungsspannung und damit die Energie der Ionen sehr genau konstant gehalten werden kann, wird der Beschleuniger als Präzisionswerkzeug in der Niederenergie-Kernphysik verwendet. Der weltweit erste industrielle Van-de-Graaff-Generator, ein 20 m hohes Exemplar, das 5 Millionen Volt (5 MeV) erzeugen kann, wird 1937 von der Westinghouse Electric Co. in Forest Hills, Pennsylvania, gebaut und bis 1958 betrieben. Es erhält den Namen Westinghouse Atom Smasher und markiert den Beginn der Kernforschung für zivile Anwendungen.

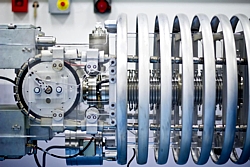

Eine Weiterentwicklung bildet das etwa 1965 von Raymond

,Ray’ George Herb erfundene Pelletron, das

dem Van-de-Graaff-Beschleuniger insofern ähnelt, daß die Beschleunigungsspannung

ebenfalls durch den mechanischen Transport elektrisch geladener Körper

aufgebaut wird. Allerdings wird bei dem Pelletron, an dem Herb bereits

seit 1935 arbeitet, das Prinzip der Influenzmaschine

verwendet.

Dabei ist das umlaufende isolierende Band des Van-de-Graaff-Generators durch eine Art Kette ersetzt, die aus metallisch leitenden Körpern abwechselnd mit isolierenden Zwischenstücken besteht und sich in einem unter Hochdruck stehenden, isolierenden Gas bewegt. Somit gelangt die Ladung durch Influenz auf die Metallglieder der Kette und von dort auf die Hochspannungselektrode, und nicht durch Spitzenentladung.

Hier abgebildet ist der (offene) 2,5 MeV-Pelletron-Beschleuniger SIRIUS der École polytechnique in Paris, dessen isolierende umlaufende Kette mit Metallzylindern bestückt ist.

Motor

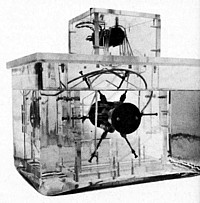

Im Jahr 1968 wird auf der Physikausstellung im Alexandra Palace in London ein elektrostatischer Motor gezeigt, der als Forschungsprojekt am University College of South Wales (später: University of South Wales) gebaut worden war. Dem Bericht in der Mai-Ausgabe der Wireless World zufolge bewegen sich die Ladungen auf dem Rotor mit einer bestimmten Geschwindigkeit, die durch eine sorgfältige Einstellung der Leitfähigkeit der Flüssigkeit gesteuert wird.

Dies ermöglicht den Aufbau eines Ladungsmusters, das sich synchron mit dem Rotor bewegt und ein anhaltendes Drehmoment erzeugt. Die Spannungsversorgung beträgt 10 kV oder 20 kV. Der kleine elektrische Generator, den der Motor antreibt, ist in einem eigenen Kasten untergebracht, der aufgrund der Riemenverbindung kaum luftdicht ist. Da die beweglichen Teile in einem Gemisch aus Hexan und Ethylalkohol getaucht sind, beide leicht entzündlich, wäre der kleinste Funke katastrophal gewesen. Bei 10 kV wird eine Rotationsgeschwindigkeit von 2.500 U/m erreicht, und bei 20 kV wird am Generator ein Output von 0,5 W gemessen.

Weitere technische Anwendungen der Elektrostatik

sind u.a. Elektrofilter, das elektrostatisch unterstützte Farbspritzen,

die Fixierung von Papierblättern auf Flachbettplottern sowie elektrostatische

Abscheider, die in einem mit niedriger Energie geladenen Strahl Partikel

nach Masse separieren.

Weiter mit der Elektrostatik...