Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

MICRO ENERGY HARVESTING

Pflanzen

Strom aus Pflanzen und ihren Früchten zu gewinnen, ist inzwischen

ein eine bekanntes und weit verbreitetes Schulexperiment, bei dem Zitronen,

Kartoffeln oder andere Objekte zum Einsatz kommen.

Einer der ersten, welche die Technologie wissenschaftlich untersuchen, ist der Chemieingenieur Adam Heller an der University of Texas in Austin, der spezielle Komposit-Elektroden und leitfähige Gele entwickelt, um damit eine in-vivo Bio-Brennstoffzelle zu konstruieren. Hellers frühere Studien hatten in den 1960er Jahren zur Entwicklung der ersten Neodym-Flüssigkeits-Laser geführt, und später zu den weltweit hergestellten Lithium-Thionylchlorid-Batterien mit mehr als 20 Jahren Haltbarkeit. In den 1980er Jahren befaßt er sich dann mit Solarzellen und Photoelektroden.

Im Jahr 2003 demonstriert Heller in einer Traube ein nur 1 cm langes und 4 mm breites Gerät, das theoretisch 1 – 3 Wochen lang bis zu 1 mW produziert. Im praktischen Versuch werden immerhin 1 Woche lang 1 - 2 μW bei 0,5 V erreicht. Hellers Firma TheraSense Inc. mit Sitz in Alameda, Kalifornien, erhält im gleichen Jahr 2003 das Patent für die biologische Brennstoffzelle (US-Nr. 6.531.239, angemeldet 2001).

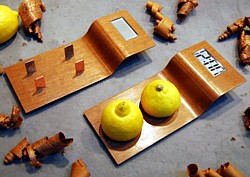

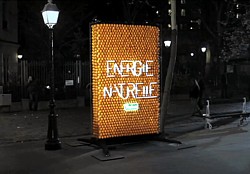

Eine durch ihre Schlichtheit besonders ästhetische Umsetzung wird erstmals

im November 2008 im City Eco Lab auf der Biennale

Internationale Design im französischen Saint-Étienne – und anschließend

auf diversen weiteren Ausstellungen gezeigt.

Das Design der Citrus-Clock stammt von Florian Dussopt und Julie Girard aus dem Anna Gram Studio und soll mit der Energie einer Zitrone, deren Hälften auf die Elektroden aus Zink und Kupfer gesteckt werden, für eine Woche oder länger laufen.

Die Energie kommt dabei natürlich aus der chemischen Veränderung in dem Zink, wenn sich dieser in der pflanzlichen Säure auflöst – und nicht aus der Zitrone oder den anderen Früchten.

des CNRS

Im Februar 2010 zeigen die Blogs einen gewöhnlichen Kaktus, der im Labor des Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Paris steht – und im Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses von Nicolas Mano. Dank zweier implantierter, mit unterschiedlichen Enzymen präparierter Elektroden, ist er ein kleines Kraftwerk. Als Verbindung zwischen Pflanze und metallenen Stromleiterkabeln nutzt der Forscher zum einen die Glucose-Oxidase, die der chemischen Oxidation von Glucosemolekülen dient, und zum anderen die Bilirubin-Oxidase, die Sauerstoff zu Wasser reduziert.

Mit der Lichtintensität steigt auch die Produktion von Glucose und Sauerstoff, wobei die Kaktusblatt-Biobrennstoffzelle bis zu 9 µW/cm2 erzeugt. Ein Kaktus wurde übrigens deshalb ausgesucht, weil er fest genug ist, die Elektroden zu tragen, dick und wasserhaltig – und das leitet besser. Befremdlich ist, daß die Angelegenheit als ‚neue Entdeckung‘ bezeichnet wird – und daß der Projektleiter Mano meint: „Wenn es uns in fünfzig Jahren gelingt, eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen, ist das schon eine ganze Menge“. Wissenschaftlicher Optimismus klingt anders.

Über eine Umsetzung, bei der Tomaten den gewünschten

Strom liefern, wird im April 2010 berichtet, als auf

der Milan Design Week eine winzige LED-Tischlampe namens Still

Light vorgestellt wird, deren Betrieb durch ebendieses

Gemüse erfolgt.

Das Hybridsystem, das organische und Metallteile in einer einzigen elektrischen Schaltung integriert, stammt aus dem israelischen d-VISION-Praktikum für Produktentwicklung und Industriedesign der Firma Keter Ltd.

Die Stromleiter zwischen den Tomaten und der LED-Tischlampe sind aus reinem Gold gefertigt, während die stromerzeugende elektrochemische Reaktion durch Elektroden aus Kupfer und Zink erfolgt, die in den Tomaten plaziert sind.

Im gleichen Jahr stellt die Yissum Research Development Company

Ltd., die als Technologietransfer-Stelle der Hebrew

University of Jerusalem (HUJ) dient, eine feste, organische

Batterie vor, die auf Kartoffeln basiert und nun als

einfache, nachhaltige und kostengünstige Lösung zur Deckung des Strombedarfs

in Teilen der Welt angeboten wird, in denen eine elektrische Infrastruktur

fehlt.

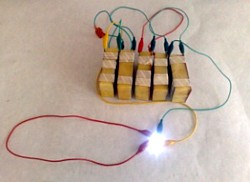

Die Forscher um Prof. Haim D. Rabinowitch und seinen Kollegen Prof. Boris Rubinsky an der University of California, Berkeley hatten bei ihrer Suche nach Methoden zur Erzeugung von elektrischer Energie für die Eigenstromversorgung implantierter, medizinischer elektronischer Geräte herausgefunden, daß sich behandelte Kartoffelknollen mittels einer verbesserten Salzbrücke als billige, grüne Energiequelle nutzen lassen, wobei auch hier Kupfer- und Zinkelektroden zum Einsatz kommen.

Das Neue daran ist im Grunde nur, daß die Wissenschaftler im Zuge ihrer Arbeit entdecken, daß ein Kochen der Kartoffeln vor ihrem Gebrauch die elektrische Leistung gegenüber unbehandelten Kartoffeln um das bis zu 10-fache erhöht und zudem erlaubt, die Batterie für Tage und sogar Wochen zu betreiben. Die wissenschaftliche Erklärung dafür bildet die Reduzierung des internen Salzbrücken-Widerstands der Kartoffel-Batterie.

Die Fähigkeit, Low-Power-Strom zu erzeugen und zu nutzen, wird mittels einer Kartoffel-betriebenen LED demonstriert. Eine Kosten-Analyse zeigt, daß die Batterie Strom erzeugt, der 5 – 50 mal billiger ist als der aus handelsüblichen 1,5 V Zellen, und mindestens sechs mal wirtschaftlicher als die in den Entwicklungsländern häufig eingesetzten Petroleumlampen - weshalb Yissum die Technologie für wirtschaftlich benachteiligte Teile der Welt frei zugänglich macht. Wobei im Jahr 2016 auf der Yissum-Homepage davon allerdings nichts mehr zu finden ist.

Das mischer'traxler studio von Katharina Mischer und Thomas

Traxler in Wien präsentiert im Jahr 2010 mit

der Nespresso Battery eine Mischung aus Kunst und

Technik, die ebenfalls auf einer Frucht basieren – bzw. deren Resten,

dem Kaffeesatz.

Im Rahmen der Vienna Design Week hatten die Firma Nespresso Österreich und die Neigungsgruppe Design fünf Studios zu einem Wettbewerb mit einem Fokus auf das wertvolle Material Aluminium eingeladen. Es ist anzunehmen, daß dahinter das Interesse stand, der Kritik an der neu losgetretenen Abfall-Lawine aus leeren Alu-Kapseln, etwas Konstruktives entgegenzusetzen.

Die Installation Nespresso-Batterie – Gewinner des Wettbewerbs – zeigt die in den Kapseln verbliebene Energie, indem jeweils sechs miteinander verbundene Töpfe eine Uhr betreiben, wobei jede Kaffee-Batterie 1,5 - 1,7 V Leistung produziert. In den Töpfchen befinden sich verbrauchte Nespresso-Kapseln, deren Aluminium als Anode wirkt, Kupferplatten als Kathode sowie Salzwasser als Elektrolyt. Und natürlich der Kaffeesatz.

Im April 2010 kursieren in den Blogs Berichte über

eine interessante Werbekampagne, bei der ebenfalls Früchte zur Energieerzeugung

eingesetzt werden.

Die internationale und äußerst kreative Werbeagentur DDB° nutzt die Energie von Orangen für ihre französische Tropicana-Kampagne ,Energie Naturelle’ - bei welcher die Hauptzutat des Produkts den Strom für die Plakatwand liefert, die es bewirbt.

Die Konstruktion der cleveren Plakatwand, in der sich schließlich Hunderte von Orangen meterhoch stapeln, dauert drei Monate und basiert auf einem Gitterwerk aus Kupfer- und Zink-Spitzen, die als Befestigungselemente dienen, um die Orangen an Ort und Stelle zu halten. Gleichzeitig bilden die Spitzen die Elektroden zur Stromabnahme aus der elektrochemischen Reaktion zwischen der Säure der Orangen als Katalysator und den beiden Metallen.

Indem die Neon-beleuchtete Plakatwand ein riesige, selbsterhaltende Batterie darstellt, kann sie überall aufgestellt werden, mit oder ohne Stromanschluß in der Nähe. Die Kampagne wird von einer Video-Anzeige begleitet, die den wissenschaftlichen Prozeß und den Bau der Orangen-Plakatwand zeigt. Die Botschaft lautet: „Wenn Orangen sogar eine Plakatwand mit Strom versorgen können, dann stellen Sie sich die Energie vor, die sie Ihrem Körper geben können!“

Im November 2012 werden in den Blogs einige Fotografien

von Caleb Charland gezeigt, unter denen besonders

das Bild einer Orangen-betriebenen Batterie hervorsticht.

Der Profi-Fotograf, dessen Werke in Sammlungen auf der ganzen Welt gezeigt werden, macht eine ganze Reihe von Bildern alternativer Batterien, die von Zitronensäure angetrieben genug Strom liefern, um eine kleine eingebettete LED-Lampe zu versorgen.

Für das hier abgebildete, außergewöhnliche Foto läßt der Künstler das Objektiv volle 14 Stunden lang offen.

Genau ein Jahr später, im November 2013, kursieren

überall in den Fachblogs Meldungen über den ersten Weihnachtsbaum,

dessen Lichter von einer Rosenkohl-Batterie zum

leuchten gebracht werden.

Das Ingenieure- und Wissenschaftler-Team, die hinter dem Projekt steht, wählte dieses Gemüse aufgrund von Umfrageergebnissen, denen zufolge mehr als zwei Drittel der Kinder in Großbritannien Rosenkohl zu Weihnachten so sehr hassen, daß er als Teil der traditionellen Festes eigentlich entfernt werden sollte.

Das Exponat der Big Bang UK Young Scientists & Engineers Fair besteht aus fünf Zellen mit jeweils 200 Köhlchen, die gemeinsam 63 V erzeugen und damit 100 Hochleistungs-LEDs zum weihnachtlichen Erstrahlen bringen.

In jedem einzelnen Rosenkohl stecken Kupfer- und Zinkelektroden, und die Energie wird in einem Kondensator zwischengespeichert. Auf einem separaten Display wird angezeigt, wie viel Energie das Gemüse erzeugt.

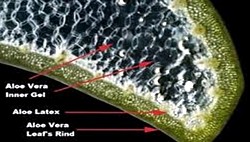

Im Januar 2014 veröffentlichen die Studenten Teja

M. Mani, M. Basha und N. Balanaidu vom Prakasam

Engineering College in Kandukur, Indien, eine Studie über

die Nutzung von Aloe Vera zur Stromproduktion.

Die elektrische Eigenschaften der Pflanze finden sich in der Gallertsubstanz ihrer Blätter, das zu etwa 99,3 % aus Wasser besteht, während die restlichen 0,7 % Feststoffe sind – zu einem großen Teil Polysaccharide aus Glucose und Mannose.

In ihrem Experiment führen die Studenten an zwei Seiten Kupfer- bzw. Zink-Nadeln in den Blattrand ein, die über Kupferdrähte mit einem Multimeter verbunden sind. Dabei messen sie einen zunhmenden Volt-Betrag von 0,2 V zu Beginn, bis zu 0,98 V nach 25 min.

Berichten vom November 2015 zufolge ist es einer Arbeitsgruppe um Magnus Berggren an der schwedischen Universität Linköping erstmals gelungen, analoge und digitale Schaltkreise innerhalb einer lebenden Pflanze zu erzeugen. In ihrer Veröffentlichung beschreiben die Forscher, wie Drahtverbindungen, digitale Logik und sogar Display-Elemente innerhalb einer Pflanze geschaffen und genutzt werden können. Die Studie namens ‚Electronic plants‘ ist im Netz vollständig einsehbar.

Das Labor der Universität arbeitet seit über 20 Jahren immer wieder an dem Thema e-Plants und hatte bereits in den 1990er Jahren versucht, Elektronik in Bäume einzubauen, doch Finanzierungsprobleme brachten das Projekt damals zum Stillstand. Die neue Entwicklung richtet sich zwar nicht primär darauf, Pflanzen zur Energiegewinnung einzusetzen, könnte in Zukunft allerdings dazu beitragen, eben diesen Ansatz zu verstärken oder zu optimieren.

Gartenrose

Bei der aktuellen Umsetzung führen die Wissenschaftler ein elektrisch leitfähiges Polymer in die Pflanze ein. Das als PEDOT-S bezeichnetes Polythiophen wandert über die Kapillarkräfte in das Xylem einer Gartenrose – dem röhrenförmigen holzigen Leitgewebe, das zum Transport von Wasser und Salzen durch die Pflanze dient. Auf diese Weise werden innerhalb der Rose bis zu 10 cm lange Mikrodrähte zum Leiten elektrischer Signale gezüchtet, ohne daß der natürliche Ablauf innerhalb des Organismus beeinträchtigt wird.

Mit Hilfe von Goldnadeln werden die Drähte innerhalb der Pflanze anschließend gezielt kontaktiert. Auf diese Weise gelingt es, mit Hilfe der elektrochemischen Abläufe innerhalb der Rose einen Transistor erzeugen. Indem die Wissenschaftler von Außen eine elektrische Steuerspannung anlegen, kann der Ionenfluß innerhalb der Pflanze gezielt gesteuert werden.

In weiteren Versuchen kann auch ein digitales logisches Gate innerhalb der Pflanze erzeugt werden, eine der Grundkomponenten eines Computersystems. Und durch die Einführung einer Variante des Polymers PEDOT-S in die Pflanzenblätter lassen sich sogar einzelne Zellen in eine Art ‚Pixel‘ umfunktionieren, so daß sich die optische Färbung des Blattes an den betreffenden Stellen gezielt über elektrische Impulse ändern läßt.

Im Februar 2017 berichten die Teammitglied Eleni Stavrinidou und Roger Gabrielsson in einer neuen Studie über eine signifikante Verbesserung des Systems durch die Entwicklung eines konjugierten Oligomers namens ETE-S, das den Strom um zwei Größenordnungen besser leitet als die zuvor verwendete Substanz. Zudem bleibt das ETE-S nicht nur im Xylem, sondern breitet sich auch in den Wänden der Pflanzenzellen und in deren Zwischenräumen aus, dem Apoplast. (‚In vivo polymerization and manufacturing of wires and supercapacitors in plants‘).

Um aus der – abgeschnittenen – Rose einen Energiespeicher zu machen, nutzen die Forscher die Polymerstränge in den größeren Gefäßen als Elektroden und das ETE-S im Apoplast als Elektrolyt. Sie sind in der Lage, die Rose Hunderte Male zu laden, ohne Leistungsverlust der Vorrichtung, wobei die Größenordnung der Speicherung jener von Superkondensatoren entspricht und eine Ionenpumpe oder verschiedene Sensoren mit Energie versorgen kann.

Wie im November 2021 zu erfahren ist, lassen sich auch Pflanzenwurzeln als Energiespeicher nutzen. Das Team arbeitet anfänglich mit Pflanzenstecklingen, die leitende Polymere oder Oligomere aufnehmen und organisieren, dabei allerdings nur wenige Tage überleben. Später werden aus Samen gezogene, intakte Bohnenpflanzen (Phaseolus vulgaris) verwendet, die elektrisch leitend gemacht werden, indem man sie mit einer Lösung bewässert, die Oligomere enthält.

Das in der Gießlösung enthaltene konjugierte Oligomer ETE-S polymerisiert als Teil eines natürlichen Prozesses, wobei sich ein leitfähiger Polymerfilm auf den Wurzeln bildet und das gesamtes Wurzelsystem in ein Netzwerk von Leitern verwandelt, die mehr als vier Wochen lang elektrisch aktiv bleiben ohne die Pflanze weiter zu beeinträchtigen. In der Abbildung sind die ‚elektronischen Wurzeln‘ an ihrer dunkleren Farbe zu erkennen (rechts).

Die Wissenschaftler passen dieses System für die Verwendung als Superkondensator an, wobei die Wurzeln beim Auf- und Entladen als Elektroden des Systems fungieren. Dabei stellen sie fest, daß das neue System die 100-fache Energiemenge im Vergleich zu den früheren Ausführungen speichern kann, die nur die Pflanzenstängel genutzt haben. Die neue Studie ‚Biohybrid plants with electronic roots via in vivo polymerization of conjugated oligomers‘ ist im Netz einsehbar.

Daß das Thema an der Universität Linköping eine gewisse Priorität besitzt, belegt eine Veröffentlichung vom Mai 2023, in welcher Van Chinh Tran und seine Kollegen einen funktionierenden Transistor aus Balsaholz beschreiben, auch wenn dieser bislang nicht sonderlich leistungsstark und sehr langsam ist: Das Abschalten dauert etwa eine Sekunde und das Anschalten bis zu fünf Sekunden. Mehr darüber findet sich in der Studie ‚Electrical current modulation in wood electrochemical transistor‘, die ebenfalls im Netz zu finden ist.

An dieser Stelle sei auch auf das mit gut 1,6 Mio. € von der EU geförderte,

periphere Projekt Plantoid hingewiesen, das ab dem

Mai 2012 von Barbara Mazzolai vom Italian

Institute of Technology (IIT) koordiniert wurde. Es zielte

darauf ab, von Pflanzenwurzeln inspirierte IKT-Hard-

und Softwaretechnologien zu entwerfen, zu konstruieren und zu validieren.

Im Zuge der dreijährigen Arbeiten wurde der erste Pflanzenroboter der

Welt realisiert, der wie eine echte Pflanzenwurzel unterirdische Umgebungen

effektiv und effizient erforschen kann.

Außerdem paßt hier der Verweis auf eine Veröffentlichung vom August 2022, in der ein Team der Stanford University um J. A. N. Brophy über die Entwicklung eines ‚Computerprogramms‘ für Pflanzen berichtet, das Zellen genaue Anweisungen gibt, welche Gene sie ablesen sollen. Die Methode wird bereits erfolgreich eingesetzt, um das Wurzelwachstum zu verändern – ohne dabei den Rest der Pflanze zu beeinflussen (‚Synthetic genetic circuits as a means of reprogramming plant roots‘).

Im März 2016 erscheint in den Blogs ein bebildeter

Bericht, dem zufolge es ausreichen soll, mehrere Kupfer- und Zinknägel

in eine Zitrone zu stecken und diese miteinander zu

verdrahten, um einen Zündfunken zu erzielen, mit dem sich ein Feuer

anfachen läßt. Tatsächlich erweist sich die Geschichte aber als Fake,

wie im Juli zu erfahren ist – was man auch leicht nachvollziehen kann,

wenn man weiß, daß ein Funken zwei AA-Batterien erfordert... was mindestens

einem ganzen Einkaufbeutel voller Zitronen entspricht.

(Montage)

Im August 2016 berichtet die Presse über eine bio-photo-elektrochemische Zelle (BPEC), die ein interdisziplinäres Team um die Professoren Noam Adir und Avner Rothschild am Technion in Israel entwickelt hat, und die mit nichts anderem als Spinat, Wasser und Sonnenlicht Strom und Wasserstoff erzeugt. Die Wahl war auf Spinat gefallen, weil er besonders gut Zucker herstellt, in jedem Supermarkt erhältlich ist und nach dem Kauf gut haltbar bleibt, was bedeutet, daß auch seine aktiven Bestandteile erhalten bleiben.

In der im Netz einsehbaren Studie ‚Hybrid bio-photo-electro-chemical cells for solar water splitting‘ wird dargestellt, wie der Spinat für 20 Sekunden in einen Mixer gegeben wird und dann auf eine Membran kommt, die neben den Elektroden in der Zelle liegt. Um die Photosynthese der Spinatmembranen zur Stromerzeugung zu nutzen, wird der Lösung in der Zelle eine ungiftige Verbindung auf Eisenbasis hinzugefügt, die Elektronen von den Membranen auf den Stromkreis überträgt.

Ein Problem, das noch gelöst werden muß, ist die Haltbarkeit, da die Membranen im Spinatschlamm innerhalb von 20 Minuten absterben und ersetzt werden müssen, damit die Maschine weiter arbeitet. Gegenwärtig liefern 100 µg Spinatmembran 0,5 mA/cm2 Strom. Der dabei produzierte Spinatmembran-Schlamm kann gegessen oder als Dünger verwendet werden (‚Hybrid bio-photo-electro-chemical cells for solar water splitting‘).

(Grafik)

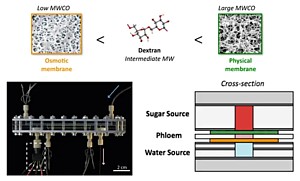

Einem Forscherteam des Massachusetts Institute of Technology (MIT) um die Professorin Anette Hosoi gelingt es, wie im März 2017 berichtet wird, auf einem Chip die natürlichen Pumpen in Bäumen nachzuahmen. Ihr Gerät ist in der Lage, mehrere Tage lang im Labor Flüssigkeiten ohne Energiequelle oder mechanische Teile zu bewegen. Die Entwicklung könnte zu einer verbesserten Hydraulik in winzigen Robotern führen und vielleicht sogar ermöglichen, daß diese mit einfachen Zuckerwürfeln angetrieben werden können (‚Passive phloem loading and long-distance transport in a synthetic tree-on-a-chip‘).

Konkret ahmt der Chip die gewebegefüllten Kanäle (Xylem) in Bäumen nach, die Wasser in den Baum hinaufziehen, sowie die Phloem genannten Kanäle, in denen Zucker und Nährstoffe gespeichert werden. Im Inneren eines Baumes steigt das Wasser durch das Xylem auf und wird dann durch eine halbdurchlässige Membran durch den Prozeß der Osmose in das Phloem gezogen. Dieses Wasser wird dann durch das Phloem nach unten gespült und bringt Nährstoffe zu den Wurzeln.

Zwar haben Forscher schon früher solche auf Bäumen basierenden Mini-Systeme entwickelt, die aber immer nach wenigen Minuten aufhörten zu pumpen. Das liegt daran, daß ohne eine ständige Zuckerquelle, wie sie von den Blättern eines Baumes produziert wird, das feine Gleichgewicht zwischen Wasser und Zucker, das die Osmose aufrechterhält, gestört wird.

Um dieses Problem zu lösen, simulieren die MIT-Forscher Xylem- und Phloemkanäle, indem sie sie in Kunststoffobjektträger bohren. Der Xylemkanal wird mit Wasser gefüllt, während der Phloemkanal Wasser und Zucker enthält. Die Kanäle sind durch eine semipermeable Membran getrennt. Eine zusätzliche Membran wird über den Phloemkanal gelegt und ein Würfelzucker darauf plaziert, um den Zucker zu reproduzieren, der von den Blättern produziert wird.

Als der Chip dann an ein Rohr angeschlossen wird, das es dem System ermöglicht, Wasser aus einem Tank anzusaugen, pumpt er tatsächlich mehrere Tage lang passiv und mit konstanter Geschwindigkeit Wasser durch sich selbst und in ein Becherglas.

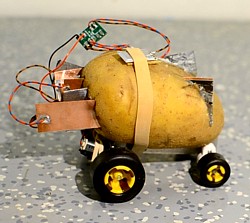

Eine eher lustige Umsetzung der Stromnutzung von Pflanzen führt im Juni 2017 der Ingenieur Marek Baczynski aus Schweden vor, als er einen YouTube-Clip veröffentlicht, auf dem eine von ihm gebaute selbstfahrende Kartoffel zu sehen ist. Sie basiert auf dem weit bekannten Grundschulexperiment, bei dem ein paar Elektroden in eine Kartoffel gesteckt werden, die genug Strom erzeugen, um eine kleine Glühbirne zu betreiben.

Eine einzelne Kartoffel erzeugt zwar nicht viel Strom, aber indem dieses langsame Rinnsal in einem Kondensator gesammelt wird, erhält Baczynski genug Ladung, um zwei Elektromotoren anzutreiben. Nachdem sie eine Viertelstunde lang regungslos dagesessen hat, kann die Pontus genannte erste autonome Kartoffel der Welt in einem kurzen Impuls etwas mehr als 5 cm weit fahren, was einer Höchstgeschwindigkeit von etwa 30 m pro Tag entspricht.

Als der Ingenieur die Fähigkeit hinzufügt, daß Pontus nach dem Aufladen zufällig eine Richtung wählen kann, in die er fahren will, dreht er sich einfach nur im Kreis, findet aber manchmal auch Sonnenlicht, in dem er parke, oder folgt ihm scheinbar durch den Raum. Und als die schließlich das Ende ihres Lebens erreicht, gibt es nach einer Stunde im Ofen ein gesundes und nahrhaftes Mittagessen.

Hierzu paßt gut die Meldung vom Dezember 2018 über eine am MIT Media Lab entwickelte Cyborg-Pflanze, die eine Roboterbasis steuern kann, um sich sich selbst ins Licht zu fahren. Der Elowan genannte Hybrid sieht auf den ersten Blick aus wie eine Topfpflanze mit ein paar Rädern. Dabei handelt es sich aber nicht um einen Roboter, der so programmiert ist, daß er nach Licht sucht, weil Pflanzen das mögen – hier hat die Pflanze selbst die Kontrolle.

Im Grunde genommen sind Pflanzen bereits natürliche elektronische Systeme. Über die Blätter und andere Organe nehmen sie Veränderungen des Lichts, der Temperatur, der Berührung, der Wunden, des Drucks und andere Einflüsse aus ihrer Umgebung wahr. Sie reagieren dann auf diese Reize, indem sie elektrische Signale durch ihren Körper senden.

Die Ingenieure zapfen diese Signale mit Elektroden an, die in den Stengeln und Blättern der Pflanze angebracht sind. Da sie von Natur aus recht schwach sind, werden sie verstärkt, bevor sie an den Roboter weitergeleitet werden, der sich dann nach den ‚Wünschen‘ der Pflanze bewegt. Als Elowan zwischen zwei Lampen plaziert wird, rollt er tatsächlich auf diejenige zu, die eingeschaltet wird – was ebenfalls in einem Video zu sehen ist.

Die Technologie könnte zu ‚intelligenten‘ und gesünderen Zimmerpflanzen beitragen, die sich auf der Suche nach Sonnenlicht oder Wasser bewegen oder sich selbst in Sicherheit bringen, wenn es ihnen zu heiß wird. Bisher ist es Wissenschaftlern gelungen, Blumen in Touch-Controller für einen Computer und Spinatblätter in Sprengstoffdetektoren zu verwandeln. Ersteres erfolgte 2012 bei Disney Research in Pittsburgh, das zweite 2016 ebenfalls am MIT.

(Grafik)

Ebenfalls mit Rädern haben Meldungen vom März 2018 zu

tun, die aber mehr mit dem Marketing der Firma Goodyear zu

verdanken sind, als realen Umsetzungen. Der Reifenhersteller stellt

auf dem Genfer Autosalon ein Reifenkonzept namens Oxygene vor

– einen Reifen, an dessen Seitenwänden lebendem Moos wächst,

der während der Fahrt die Luft reinigt, indem es Kohlendioxid ansaugt

und Sauerstoff freisetzt.

Die gleichzeitig im Zuge der Photosynthese freigesetzte Energie versorgt außerdem eine Leuchte im Reifen, die Fußgängern signalisiert, ob der Fahrer abbiegt, anhält usw., sowie Sensoren und ein lichtbasiertes Kommunikationssystem (LiFi), mit dem die Reifen sowohl mit anderen Fahrzeugen als auch mit smarter Infrastruktur kommunizieren können.

Produziert werden sollen die innovativen Reifen mit 3D-Druckern, wobei als Rohmaterial Gummimehl zum Einsatz kommt, das aus alten Autoreifen gewonnen wird. Bisher handelt es sich bei den Oxygene-Reifen aber lediglich um ein Konzept des Unternehmens.

Da auch Popcorn Teil einer Pflanze ist, soll an dieser Stelle eine Innovation der Cornell University erwähnt werden, wo eine Gruppe unter der Leitung von Prof. Kirstin H. Petersen Roboter mit weichem Körper baut, die durch Popcorn aktiviert werden – auch wenn sich die Geräte auf eine mechanische Energieumsetzung beschränken und nur für den einmaligen Gebrauch geeignet sind.

Die Wissenschaftler, die Methoden zum Antrieb von preiswerten Robotergeräten untersuchen, die greifen, sich ausdehnen oder ihre Steifigkeit verändern, betrachten Maiskörner als gute Wahl, denn sie sind billig und leicht erhältlich, sie dehnen sich beim Aufplatzen schnell und gewaltsam um mehr als das Zehnfache aus, und eine Ladung aufgepoppter Maiskörner ist wesentlich zähflüssiger und damit steifer als eine Ansammlung ungepoppter Körner.

Die Technik wird in drei verschiedenen Geräten verwendet. Eines davon ist ein Greifer, der aus drei mit Kernen gefüllten Silikonfingern besteht. Wird diesen Kernen über einen Nickelchromdraht Wärme zugeführt, platzen sie auf und üben Druck auf die Außenwände der Finger aus, so daß sich diese um ein Zielobjekt herum nach innen wölben.

Im zweiten Fall wird ebenfalls ein Draht verwendet, um 36 Kerne, die in einem schlaffen Balken aus Silikon aufgereiht sind, zum Platzen zu bringen, wodurch sich dieser zu einer starren und tragekräftigen Struktur versteift. Das dritte Gerät ist ein Origami-ähnlicher Blasebalg, der aus Instant-Popcorn-Tüten hergestellt ist. Als die Kerne im Inneren einer Mikrowelle aufpoppen, dehnte er sich so weit aus, daß er ein auf ihm liegendes 4 kg schweres Gewicht anheben kann.

Als Popcorn-Marke verwenden die Forscher übrigens ‚Amish Country Extra Small‘, da es keine Zusatzstoffe enthält, die die Ergebnisse beeinflussen könnten, und die Körner das höchste Expansionsverhältnis aller getesteten Sorten aufweisen. Die im Mai 2018 auf der IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA) in Brisbane, Australien, vorgestellte Studie trägt den Titel ‚Popcorn-Driven Robotic Actuators‘.

Über eine neue, Anemokinetik genannte Technologie, die Energie aus Bäumen gewinnt, wird im Mai 2020 berichtet. Die Mitarbeiter des Italian Institute of Technology (IIT) in Pontedera um Fabian Meder und die o.e. Barbara Mazzolai arbeiten daran, den Strom direkt aus den Blättern der Bäume abzuzapfen, deren leitfähige Blattinnere oben und unten von der dielektrischen Cuticula bedeckt ist, einem wachsartigen Überzug, der von den Epidermiszellen in Blättern gebildet wird. Diese Struktur soll nun genutzt werden, um aus den durch den Wind erzeugten Schwingungen der Äste elektrischen Strom zu gewinnen (‚Living Plant Hybrid Generators for Multidirectional Wind Energy Conversion’).

Dafür muß über dem einzelnen Blatt eine künstliche Elektrode befestigt werden. Bei einer Berührung von Blatt und Elektrode werden dann durch den triboelektrischen Effekt Elektronen abgegeben. Die Stärke des Effekts hängt dabei von den verwendeten Materialien, der Größe des Blattes sowie der Häufigkeit und Stärke der Berührungen ab.

Bei Feldversuchen, die mit dem Prototyp eines Stromkreises durchgeführt werden, wird festgestellt, daß jeder Zyklus der Astbewegung eine Ladung von 3,6 V mit einer Stromstärke von 0,1 A und einer Dauer von 200 ms erzeugt. Andere Quellen berichten von Experimenten bei Windgeschwindigkeiten von 1,4 – 4,8 m/s, bei denen bis zu 2 V und 100 nW generiert werden, mit Spitzenwerten von 150 nW pro Blatt.

Die Schätzung, daß sich allein im New Yorker Central Park mit seinen 26.000 Bäumen pro Jahr bis zu 35 MWh erzeugen ließen, ist allerdings ein unrealistisches Anwendungsszenario, denn bei den rund 5.000 Blättern pro Baum müßten 130 Millionen Elektroden installiert werden – und das in jedem Frühjahr neu.

Meder und das IIT-Team hatten schon im Oktober 2018 mit der Studie ‚Energy Conversion at the Cuticle of Living Plants‘ einen Hybridbaum aus natürlichen und künstlichen Blättern beschrieben, der 150 V erzeugt, genug, um bei jeder Berührung der Blätter gleichzeitig 100 LEDs zu betreiben – was in diversen Kommentaren jedoch als unwahrscheinlich betrachtet wird.

Zudem hatte Mazzolai zwischen 2012 und 2015 das o.e. Pflanzenwurzel-Projekt Plantoid koordiniert, dem im Januar 2019 das ebenfalls von der EU mit knapp 7 Mio. € finanzierte und bis zum Juni 2023 laufende Projekt GrowBot folgt, bei dem bioinspirierte Roboter realisiert werden sollen, die das Ausbreitungsverhalten von Wurzeln nachahmen und dabei teilweise von der neuen pflanzlichen Energiequelle angetrieben werden.

Zu den späteren Veröffentlichungen im Zusammenhang mit dem Energy Harvesting gehören im Juli 2021 ‚Biohybrid generators based on living plants and artificial leaves: Influence of leaf motion and real wind outdoor energy harvesting‘; im Januar 2022 ‚Multisource energy conversion in plants with soft epicuticular coatings‘; im Oktober ‚Wind dynamics and leaf motion: Approaching the design of high-tech devices for energy harvesting for operation on plant leaves‘; im Dezember ‚Measuring Triboelectric Energy Conversion in Leaves of Living Plants‘; und zuletzt im April 2023 ‚Device for Simultaneous Wind and Raindrop Energy Harvesting Operating on the Surface of Plant Leaves‘. Mehr arüber wird unter Regentropfen berichtet.

Im Juli 2020 berichten Forscher um Guobin

Jia und Jonathan Plentz vom Leibniz-Institut

für Photonische Technologien e.V. (Leibniz-IPHT) in Jena,

daß sie eine Alternative für Elektroden aus Silber oder Indiumzinnoxid

(ITO) entwickelt haben, die bei transparenten Displays und Touchscreens,

Dünnschicht-Solarzellen sowie Leuchtdioden zum Einsatz kommen, obwohl

diese Metalle teuer sind und die Leitfähigkeit der ITO-Dünnschichten

eher begrenzt ist.

Als Ersatz konstruieren die Wissenschaftler Elektroden mit einer hohen Leistungsdichte und geringem Materialverbrauch – aus Laubblättern. Deren feine, netzartig verzweigte Blattadern sind von Natur aus darauf optimiert, ihren Inhalt – Wasser und Nährstoffe – mit großer Effizienz und Robustheit zu verteilen. Damit haben sie viel gemein mit den Elektroden in Solarzellen, Batterien oder LEDs, die elektrischen Strom oder Signale sammeln oder verteilen.

Da die Erstellung verzweigter Elektroden bislang recht aufwendig ist und oft mehr Material erfordert als eigentlich nötig wäre, wandelt das Team Pflanzenblätter direkt in Elektroden um. Dafür werden zunächst die pflanzlichen Gewebe von Magnolienblättern durch Natronlauge und Wasserstoffperoxid aufgelöst, so daß nur das feine Netz der Blattadern erhalten bleibt. Dieses wird dann mit einem Katalysator getränkt, der im nächsten Schritt die Anlagerung eines Kupfer-Nanofilms an die Adern fördert.

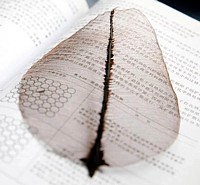

Blattelektrode

Das Ergebnis ist ein flexibles, biegsames Blattskelett, dessen Adern mit einer dünnen, maximal wenige Mikrometer dicken Schicht aus Kupfer überzogen sind, wodurch das Blatt eine verzweigte und transparente Elektrode wird. Das dünne Adergeflecht läßt noch immer Licht durch, wobei die Durchlässigkeit vom IUV-Bereich bis ins Infrarot bei bis zu 84 % liegt.

In Tests erweisen sich die Blattelektroden zudem als leistungsfähiger als die gängigen ITO-Elektroden. Ihr Schichtwiderstand liegt bis zu 100 Mal niedriger, und gleichzeitig halten sie Stromdichten von bis zu 6.000 A/cm2 aus. Auch als normaler 230 V Wechselstrom durch ein Elektrodenblatt zu einer 40 W Glühbirne geleitet wird und diese zum Leuchten bringt, nimmt die Elektrode keinen Schaden.

Nach Ansicht der Wissenschaftler könnten sich mit den Blattstruktur-Elektroden neuartige Solarzellen, LEDs oder Displays entwerfen lassen, bei denen Silber und Indium eingespart wird, und auch in Lithiumionen-Akkus oder Superkondensatoren könnten sie zum Einsatz kommen. Die im Netz einsehbare Studie trägt den Titel ‚Biomimic Vein-Like Transparent Conducting Electrodes with Low Sheet Resistance and Metal Consumption‘.

Ebenfalls im Juli 2020 veröffentlicht ein internationales

Forscherteam der University of North Carolina, der Stanford

University und der Universität Mannheim den

Bericht ‚Radiotrophic Fungi can Attenuate Ionizing Radiation aboard

the International Space Station‘, in welchem es über Untersuchungen

darüber berichtet, ob bestimmte Pilze, die in einigen

der zerstörten Tschernobyl-Kernreaktoren in der Ukraine wachsen, Astronauten

im All oder auf dem Mars vor Strahlung schützen können.

Bei Forschungen vor Ort hatte sich gezeigt, daß einige Pilzarten in den hochradioaktiven Reaktoren nicht nur überleben, sondern sogar gedeihen, da sie die Fähigkeit haben, ionisierende Strahlung zu absorbieren und sie in Energie für den eigenen Gebrauch umzuwandeln – was als Radiosynthese bezeichnet wird. Es wird postuliert, daß die Absorption der Strahlung auf das Pigment Melanin zurückzuführen ist.

Um die Möglichkeit zu prüfen, solche Pilzarten als Schutzschild für den Menschen zu verwenden, schicken die Forscher um Graham K. Shunk mit Hilfe der NASA die Probe einer der gefundenen Pilzarten (adosporium sphaerospermum) auf die Internationale Raumstation ISS. Dort wird eine Petrischale 30 Tage lang überwacht, deren eine Seite mit dem Pilz beschichtet ist, während die andere Seite keinen Pilz enthält und als Kontrolle dient.

Die durchkommende Strahlung wird mit Detektoren auf der Rückseite der Petrischale gemessen. Dabei zeigt sich, daß die Seite der Schale, die ~ 1,7 mm dick mit dem Pilz bedeckt ist, die Strahlung, die hindurch kommt, um 2,17 ± 0,25 % im Vergleich zur Kontrollseite reduziert. Das allein reicht als Schutzschild zwar nicht aus, dient aber als Indikator für das, was möglich sein könnte.

Wesentlich ist, daß der Pilz von sich aus wächst, so daß eine Rakete mit Menschen nur eine kleine Menge mit sich führen müßte. Auf dem Mars könnte der Pilz dann auf einer Schildstruktur kultiviert werden und sich verdicken, um eine nahezu kostenlose Schutzschicht zu bilden. Berechnungen zufolge wäre eine rund 21 cm dicke Pilzschicht in der Lage, eine Marskolonie vor der gefährlichen Strahlung zu schützen.

Im einem späteren Bericht vom Februar 2022 mit dem Titel ‚Growth of the Radiotrophic Fungus Cladosporium sphaerospermum aboard the International Space Station and Effects of Ionizing Radiation‘ wird insbesondere auf das Pilzwachstum eingegangen, da im Weltraum ein Wachstumsvorteil von ~ 21 % beobachtet wird, was die These untermauert, daß der Radiotropismus des Pilzes auf die Weltraumstrahlung ausgedehnt werden kann. Über eine zusätzliche energetische Nutzung scheint bislang aber nicht nachgedacht worden zu sein – was ja noch kommen kann.

Im August 2022 sind es Atmosphärenforscher der Penn State University, die darüber schreiben, wie bestimmte Baumblätter während eines Gewitters schwache elektrische Entladungen erzeugen können, die als Koronen (o. Coronas) bekannt sind. Ihre neuen Forschungsergebnisse legen nahe, daß diese Koronen die Luftqualität in den umliegenden Wäldern beeinflussen können, indem sie erhebliche Mengen an Chemikalien erzeugen.

Der Meteorologe William Brune und seine Kollegen hatten bereits im Vorjahr eine Studie darüber veröffentlicht, wie Blitze zur Bildung verschiedener atmosphärischer Oxidantien führen, darunter Hydroxylradikale (OH) und Hydroperoxylradikale (HO2). Diese gasförmigen Moleküle sind zwar wichtige ‚Reinigungsmittel‘ in der Atmosphäre, da sie Treibhausgase wie Methan abbauen, erzeugen aber auch hohe Ozonwerte, wenn sie auf Sauerstoff treffen.

Nun wollen die Forscher die Frage beantworten, ob auch die auf Pflanzenblättern mit scharfen Spitzen besonders auffälligen Pflanzenkronen meßbare Mengen von OH-Chemikalien erzeugen. Unter Laborbedingungen testen sie acht verschiedene Arten von Baumblättern, wobei die Ergebnisse zeigen, daß diese Pflanzenkronen tatsächlich extreme Mengen an OH erzeugen (‚Prodigious Amounts of Hydrogen Oxides Generated by Corona Discharges on Tree Leaves‘). Doch auch in diesem Fall wird eine energetische Nutzung bisher noch nicht in Betracht gezogen.

Eine periphere Information, die hier aber unbedingt erwähnt werden muß, stammt vom März 2023, als die Professoren Lilach Hadany und Yossi Yovel von der Universität Tel Aviv gemeinsam mit ihrem Team einen Bericht über ihre Forschungen an Pflanzen veröffentlichen, in welchem sie nachweisen, daß diese Töne von sich geben (‚Sounds emitted by plants under stress are airborne and informative‘, im Netz einsehbar). Unter dem Titel ‚Global breakthrough: Plants emit sounds!‘ gibt es auch ein Video darüber.

mit einem Kaktus

Pflanzen sprechen demnach in Klicks und Ticks, die dem Ploppen von Popcorn ähneln, und dies in einer Lautstärke, die der der menschlichen Sprache ähnelt, aber bei hohen Frequenzen, die außerhalb des Hörbereichs des menschlichen Ohrs liegen, wahrscheinlich jedoch von verschiedenen Tieren wie Fledermäusen, Mäusen und Insekten gehört werden können – und möglicherweise auch von anderen Pflanzen, die die hohen Frequenzen hören und daraus relevante Informationen ableiten können.

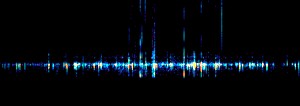

In der ersten Phase der Studie plazieren die Forscher die Tomaten- und Tabakpflanzen, aber auch Weizen, Mais und Kakteen in einer Akustikbox in einem ruhigen, isolierten Keller ohne Hintergrundgeräusche, wo Ultraschallmikrofone, die Töne mit Frequenzen von 20 – 250 kHz aufzeichnen, in einem Abstand von etwa 10 cm von jeder Pflanze aufgestellt werden (die maximale Frequenz, die ein erwachsener Mensch wahrnimmt, liegt bei etwa 16 kHz).

Um zu testen, ob die Pflanzen Töne aussenden und ob diese Töne in irgendeiner Weise durch den Zustand der Pflanze beeinflußt werden, werden diese verschiedenen Behandlungen unterzogen, bevor sie in die Akustikbox gesetzt werden: Einige Pflanzen werden fünf Tage lang nicht gegossen, bei einigen wird der Stengel abgeschnitten, und andere bleiben unberührt. Die Aufzeichnungen zeigten, daß die Pflanzen Töne mit Frequenzen von 40 – 80 kHz aussenden, wobei unbelastete Pflanzen im Durchschnitt weniger als einen Ton pro Stunde abgeben, während die gestreßten Pflanzen – sowohl dehydrierte als auch verletzte – Dutzende von Tönen pro Stunde hören lassen.

Die auf diese Weise gesammelten Aufnahmen werden von speziell entwickelten Algorithmen für maschinelles Lernen (KI) ausgewertet. Dabei lernen die Algorithmen, zwischen verschiedenen Pflanzen und verschiedenen Arten von Geräuschen zu unterscheiden, und sind schließlich in der Lage, anhand der Aufnahmen die Pflanze zu identifizieren und die Art und den Grad des Stresses zu bestimmen. Außerdem wird die Sprache der Pflanzen in Töne umgewandelt, die für uns Menschen hörbar sind.

In zukünftigen Studien wollen die Forscher herausfinden, welche Mechanismen hinter den Pflanzengeräuschen stecken, wie Motten auf Geräusche reagieren, die von Pflanzen ausgehen, und ob auch andere Pflanzen diese Töne hören.

Da Schall ja auch eine Form von Energie ist, soll das Thema hier noch etwas vertieft werden – zudem Hadany und Yovel nicht die ersten Forscher sind, die sich mit den Klängen der Pflanzen beschäftigen. Tatsächlich gehören sie zu einem großen Team um Itzhak Khait an der Universität Tel Aviv, das bereits 2019 belegt hat, daß Pflanzen Ultraschallgeräusche von sich geben. Die Wissenschaftler nahmen mit ihren Mikrofonen Ultraschallgeräusche im Bereich von 20 – 100 kHz auf, die von Tomaten- und Tabakpflanzen stammen, und konnten anhand der Geräusche sogar die Art des Pflanzenstresses bestimmen.

Die Anfänge liegen aber noch wesentlich weiter zurück: Schon Mitte der 1960er Jahre steckt der englische Forscher Prof. John A. Milburn von der University of Aberdeen (andere Quellen: University of New England, Armidale) die Nadel eines Plattenspielers in den Stiel eines Rhizinusblattes und kann über Kopfhörer ganz leise wahrnehmen, daß es in dessen Innersten geheimnisvoll rauscht, flüstert und knackt. Milburn wird damit zum Entdeckung der Kavitation in Pflanzen.

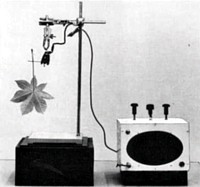

Im Jahr 1966 veröffentlicht er gemeinsam mit seinem Kollegen R. P. C. Johnson einen Bericht mit dem Titel ‚The conduction of sap. II. Detection of vibrations produced by sap cavitation in Ricinus xylem‘, in dem auch das abgebildete Gerät zum Nachweis von Vibrationen im Pflanzengewebe beschrieben wird. Mit diesem Detektor werden ‚Klickgeräusche‘ von Rizinusstielen und -blättern gemessen, die mit dem Wasserzustand des Pflanzengewebes korrelieren. Ähnliche ‚Knackgeräusche‘ werden aber auch bei einer Vielzahl anderer Pflanzen festgestellt.

Anläßlich des 20. Todestages von Milburn, der 1997 beim Absturz seinen selbstgebauten einsitzigen Ultraleichtflugzeug ums Leben kam, veröffentlicht Virginia Gai Williamson von der University of Melbourne im Dezember 2017 eine umfassende Hommage unter dem langen Titel ‚“Listen to the Trees!“ A tribute to the father of modern cavitation research, Professor John Milburn, on the 20th anniversary of his untimely death’. Dort ist auch eine Aufnahme des Geräuschs der Kavitation im hörbaren Bereich enthalten, die ich hier verlinkt habe.

Vom August 1983 stammt eine Publikation von Melvin

T. Tyree an der Zhejiang Normal University und Michael

A. Dixon an der University of Guelph mit

dem Titel ‚Cavitation events in Thuja occidentalis? Ultrasonic acoustic

emissions from the sapwood can be measured‘, der im April 1984 ‚Ultrasonic

Acoustic Emissions from the Sapwood of Thuja occidentalis Measured

inside a Pressure Bomb‘ folgt.

Im Jahr 1997 veröffentlicht ein Team der Universität für Bodenkultur Wien, der Universität Messina und der Universität Triest um S. B. Kikuta eine Studie mit dem Titel ‚Ultrasound acoustic emissions from dehydrating leaves of deciduous and evergreen trees‘, die noch immer im Netz einsehbar ist.

Auf der Tagung der Deutschen Gartenbaugesellschaft 2003 stellen S. Spinarova und L. Hendrics von der TU München den Bericht ‚Factors influencing acoustic emission profiles of cut roses‘ vor (veröffentlicht im Februar 2005), und während der 26. Europäischen Konferenz über Schallemissionsprüfung (EWGAE) 2004 präsentieren Maria Burger und Ralf Laschimke von der FH Sigmaringen-Albstadt gemeinsam mit Hartmut Vallen von der Akustikfirma Vallen Systeme GmbH in Icking eine Untersuchung namens ‚Acoustic emissions from transpiring plants – new results and conclusions‘, die einen guten Einblick in den Hintergrund gibt und ebenfalls im Netz einsehbar ist.

an Waldföhre

Wesentlich breiter bekannt wird das im Jahr 2012 gestartete

und von Roman Zweifel und Marcus Maeder geleitete

dreijährige Forschungsprojekt ‚trees: Ökophysiologische Prozesse

hörbar machen‘, bei dem die Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK)

und die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und

Landschaft WSL gemeinsam an der akustischen Erfassung, Analyse

und Darstellung von ökophysiologischen und klimatischen Prozessen arbeiten.

Um die akustischen Emissionen einer Waldföhre (Pinus sylvestris) werden Akustiksensoren, Saftfluß-Sensoren und Dendrometer eingesetzt, welche die Veränderungen im Stammdurchmesser ermitteln. Damit sollen Aussagen darüber gewonnen werden, was wann wo in einer Pflanze akustisch geschieht und mit welchen ökophysiologischen Prozessen die Geräusche zusammenhängen. Langzeit-Messungen sollen erkunden, ob sich Phänomene des Klimawandels auch akustisch in Bäumen manifestieren können.

Erste Forschungsergebnisse zeigen, daß die Symphonie des Baumes an einem sonnigen Sommertag zur Mittagszeit, wenn die Pflanze unter Trockenstreß leidet, lauter und rhythmischer ist als sonst. Laut Maeder unterbrechen bei Trockenheit Lufteinschlüsse den Saftfluß in der Pflanze, wobei markante ‚Knackser‘ entstehen, die Kavitationspulse genannt werden. Die Forscher entdecken aber auch noch andere Klänge im Baum, etwa ein leises Flüstern während der Nacht, dessen Quelle noch ein Rätsel ist.

(Grafik)

Da der Schweizer Maeder auch als Klangkünstler und Komponist aktiv ist, verarbeitet er die Baumgeräusche zu Soundinstallationen, in denen er die stummen Datenreihen der Wetterstationen mit den sonifizierten, also in Klänge umwandelten, ökophysiologischen Messungen mischt, um die Zuhören dafür zu sensibilisieren, daß „Pflanzen nicht nur Material- und Nahrungslieferanten für uns sind, sondern sensible Organismen, die auf ihre Umwelt reagieren und mit uns die Erde bevölkern.“

Die Kunst-Installationen werden in den Folgejahren bei mehreren Workshops, Ausstellungen und Festivals gezeigt, wie z.B. 2015 auf der UN-Klimakonferenz COP21 in Paris oder 2017 beim Ars Electronica Festival in Linz.

Um das Thema abzurunden: Auch andere Klangkünstler arbeiten mit Pflanzen-Sounds.

Zu ihnen gehört Alex Metcalf, der bereits 2007 das Tree

Listening Project entwickelte, um Menschen mit Bäumen in Kontakt

zu bringen, indem sie durch das Tragen von Kopfhörern der Bewegung

des Wassers lauschen, das vom Boden bis zu den Blättern hinaufsteigt.

Ähnlich ist auch Luke Jerram aus Bristol unterwegs, der durch die Verstärkung der für das menschliche Ohr nicht wahrnehmbaren akustischen Emissionen von Pflanzen mit Dutzenden von Spezialmikrofonen ein ganzes Pflanzenorchester enthüllt. Sein Projekt Plant_Orchestra, bei dem jede Pflanze in ein Musikinstrument verwandelt und Teil einer groß angelegten Audioinstallation wird, wird u.a. in den Botanischen Gärten von Cambridge gezeigt.

Spätere wissenschaftliche Publikationen mit Bezug zu Pflanzenlauten sind ‚Acoustic Emissions to Measure Drought-Induced Cavitation in Plants‘ von Linus De Roo et al. an der Universität Gent (März 2016); die Studie ‚A tuning point in plant acoustics investigation‘ von Sara Allievi et al. an der Universität Wageningen (April 2021); sowie die Untersuchung ‚Plants detect and respond to sounds‘ von Hyrandir Melo an der brasilianischen Universidade Federal de Goiás (Februar 2023).

Die jüngste Veröffentlichung vom März 2023 stammt wiederum von dem Khait-Team, birgt aber keine signifikanten Neuigkeiten: ‚Sounds emitted by plants under stress are airborne and informative‘.

Im übrigen sei angemerkt, daß diverse Blütenpflanzen zu aktiver elektrischer

Orientierung befähigt sind, was auch schon zur industriellen

elektrostatischen Bestäubung genutzt wird. Da viele Pollen statische

Ladungen tragen, kann die Pflanze die Ankunft durch Insekten in der

Blüte registrieren und die Blütenöffnung verbessern, wobei die Pflanze

das von ihr erzeugte elektrische Feld innerhalb von Sekunden ändern

kann, um auf einfallenden Pollen oder Insekten zu reagieren. Über eine

technische Nutzung dieses Phänomens zur Energiebeschaffung habe ich

allerdings bislang nichts finden können.

PH-Wert

Im März 2006 wird bekannt, daß das Familienunternehmen MagCap

Engineering Inc. in Canton, Massachusetts, ein System entwickelt

hat, das Strom aus Bäumen gewinnt. Die bereits 1969 von John

C. Lagadinos gegründete Firma ist hauptsächlich als Hersteller

von Radarpuls-Komponenten und elektronischen Subsystemen für die

NASA, das Militär und die Industrie bekannt.

(Grafik)

Die beschriebene Technik klingt sehr einfach, denn es werden nur ein Nagel in den Baum und ein Leiter in den Boden eingeschlagen. Dadurch wird eine schwache, aber beständige Ladung generiert, die durch einen Draht läuft, der vom Baum in die Erde führt. Mit dem Strom können 2,4 V NiCad-Batterien aufgeladen und LEDs betrieben werden.

Während MagCap ein entsprechendes Patent anmeldet, da die Firma hofft, damit mittelfristig auch Hybrid-Autobatterien aufladen und Straßen und Wege beleuchten zu können, untersucht das Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge das Phänomen bei extrem kaltem Wetter von -20°C. Dabei hämmern die Wissenschaftler Nägel in einen Baum in der Nähe des MIT-Campus, die sie über Drähte mit einem kleinen Bolzen aus Kupfer verbinden, der etwa 60 cm tief in die gefrorene Erde getrieben wird.

Nach einer 90-minütigen Testreihe, bei der Aluminium- und Kupfer-Nägel auch an anderen Oberflächen angebracht werden – darunter ein Maschendrahtzaun sowie eine Tasse mit heißem Kaffee – sind die Forscher der Ansicht, das der erzeugte elektrische Strom eher etwas mit den beteiligten Metallen zu tun hat. Sie vergleichen das Phänomen mit einer sehr großen, sehr schwachen Batterie, die das elektrische Potential zwischen verschiedenen Metallen verwendet, bis diese Metalle aufgebraucht sind.

Die MagCap, welche die Experimente des MIT finanziert, ist allerdings nicht so sicher, daß diese Beurteilung zutrifft. Insbesondere, da man dort im vergangenen Jahr diverse Tests durchgeführt hatte, von denen einige der Batterie-Theorie widersprechen. Eine alternative Erklärung stammt von dem Erfinder Gordon W. Wadle aus Thomson, Illinois, der die Technik eigenen Angaben zufolge im Jahr 1996 entdeckt und 2001 zu MagCap gebracht hat.

Wadle begründet seine Sichtweise mit der Tatsache, daß der gesamte Strom von Blitzen nicht nur aus den Wolken, sondern auch aus dem Boden kommt. Um festzustellen, ob der erdgebundene Anteil irgendwie angezapft werden könnte, schlägt er vor seinem Haus in Kalifornien einen normalen Nagel in einen Baum und treibt eine Metallspitze in die Erde, die er beide mit einem Voltmeter verbindet – auf dem er zu seinem Erstaunen mehr als 1 V messen kann. Skeptische Freunde und Experten überzeugen Wadle jedoch davon, daß dies nur ein Zufall sei.

Als er das gleiche Experiment viele Jahr später vor seinem neuen Zuhause in Illinois erneut durchführt und die gleichen Ergebnisse erhält, läßt ihn die Sache nicht mehr los. Bei Ahorn, Eiche und Fichte erreicht er 0,1 V, während sein Neffe auf den Azoren, den er um eine Vergleichsmessung bittet, sogar 1,2 V erzielt. Nun ist Wadle überzeugt, daß diese Energie von irgendwo anders ausgeht. Im Jahr 2005 meldet er gemeinsam mit Kris J. Lagadinos unter dem Namen der Firma WGLK LLC das Patent ,Power from a non-animal organism’ an (US-Nr. 7.466.032, erteilt 2008; vgl. US-Nr. 7.667.340, angemeldet 2007, erteilt 2010).

(Grafik)

Die MagCap, die sich zwischenzeitlich in Pulse Systems Inc. umbenannt hat, macht einen weiteren interessanten Markt für den Baumstrom aus: Die Forstverwaltung der USA nutzt eine große Zahl automatischer Wetterstationen, um damit u.a. Vorhersagen über die Entwicklung und den Weg von Waldbränden machen zu können. Aufgrund des hohen Preises und des Wartungsaufwands dieser Wetterstationen ist ihr Einsatz jedoch beschränkt.

Mitte 2008 studieren die Wissenschaftler des Center for Biomedical Engineering (CBE) am MIT um Christopher J. Love und Andreas Mershin daher die Möglichkeit, ob nicht ein Netzwerk aus Bäumen genügend Elektrizität produzieren könnte, um entsprechende Funksensoren mit Strom zu versorgen. Nachdem das Forschungsteam zeigen kann, daß auch Elektroden aus dem gleichen Metall einen Strom verursachen, untersucht es eine ganze Reihe an Erklärungsmodellen, wie Bäume diese Elektrizität produzieren, von denen viele als recht exotisch bezeichnet werden.

Schließlich erweist sich, daß es sich weder um einen elektrochemischen Redox-Prozeß handelt (wie er z.B. bei der Kartoffelbatterie stattfindet, s.o.), noch um eingekoppelte Energie aus unterirdischen Kabeln, Rundfunkwellen oder anderen elektromagnetischen Quellen. Statt dessen stellt sich heraus, daß die Stromproduktion aufgrund eines relativ simplen Phänomens erfolgt: dem Ungleichgewicht des ph-Wertes zwischen dem Baum und dem Erdreich, in dem dieser steht, was einem Ionen-Gefälle entspricht.

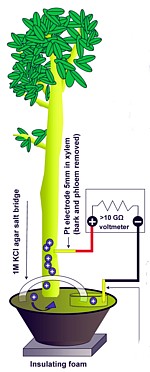

Love und Mershin veröffentlichen im August 2008 einen Bericht unter dem Titel ,Source of Sustained Voltage Difference between the Xylem of a Potted Tree and Its Soil’, in welchem sie von beständigen Unterschieden von 50 - 200 mV zwischen dem Xylem-Bereich eines intakten, eingetopftem Ficus benjamina, der in einem Faradayschen Käfig steht, und seinem Boden feststellen – bzw. zwischen dessen abgeschnittenen Zweigen und Böden und ionischen Lösungen mit verschiedenen standardisierten pH-Werten. Dabei werden identische Platinelektroden verwendet.

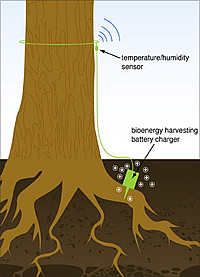

Bioenergy Harvesters

Auf der Homepage der Pulse Systems gibt es nach 2012 keine weitere Neuigkeiten mehr; das letzte ist die Ankündigung neuer Klystron-C-Band- und S-Band-Sendersysteme. Der gleichlautende Firmenname wird inzwischen von anderen Unternehmen genutzt, die jedoch nichts mit der hier behandelten Technologie zu tun haben.

Die ersten Feldtests des drahtlosen Netzwerkes und der Batterie-ladenden ‚Bioenergie-Ernter’, welche nun von dem bereits 2005 von Love sowie Stella J. Karavas und ihrem Bruder Chris J. Lagadinos gegründeten und ebenfalls in Canton beheimateten Unternehmen Voltree Power Inc. hergestellt werden, beginnen im Frühjahr 2009 und zeigen schon Ende Juni zufriedenstellende Ergebnisse, bei denen bis zu 0,2 V erreicht werden.

Mittels sich langsam aufladender Pufferbatterien gelingt es, mit den nun Bioenergy Harvester genannten Systemen ausreichend Energie zu ernten, um die Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren viermal am Tag ihre Daten absenden zu lassen – oder auch sofort, falls es brennt. Dabei springt das Signal von einem Sensor zum nächsten, bis es eine Funk-Wetterstation erreicht, von der aus die Daten über Satellit an das Kontrollzentrum in Boise, Idaho, gesendet werden. Vermarktet wird das Gesamtsystem unter dem Namen Early Wildfire Alert Network (EWAN).

Im Jahr 2009 kann die Voltree Power endlich den Prototyp eines Baumsensors vorlegen, der ohne Batterie Luftfeuchtigkeit und Temperatur mißt und über einen kleinen Funksender weiterleitet – was der Firma ausgesprochen viel Presse bringt. Die ersten mobilen, wiederverwendbaren und eigenständigen Knoten für den schnellen Einsatz als Teil einer Mesh-Sensornetzkonfiguration oder eines Einzelpunkteinsatzes werden im März 2010 unter dem Namen Javelin Rapid Deploy installiert – allerdings batteriebetrieben.

Im Oktober 2011 ergibt eine Fallstudie der Firma Texas Instruments (TI), daß die selbstversorgte Energy-Harvesting-Technologie von Voltree mit der firmeneigenen Ultra-Low-Power-Technologie verbessert werden kann, um 20 Jahre lang ohne Unterbrechung und ohne Wartung arbeiten zu können. Die Firma hat bis zu diesem Zeitpunkt übrigens knapp 200.000 $ an Angel Investments erhalten.

In meinen Augen viel interessanter ist, daß der Oscar-prämierte Pianist und Komponist Ryūichi Sakamoto die Voltree-Technologie nutzt, um die ‚Stimmen von Bäumen‘ zu extrahieren und damit seine Forest Symphony zu schaffen, wie im Januar 2012 berichtet wird. Der Künstler produziert die Musik auf der Grundlage von bioelektrischen Potentialdaten, die von Bäumen auf der ganzen Welt gesammelt wurden. Im Rahmen des Projekts wird vom YCAM InterLab des Yamaguchi Center for Arts and Media eine Verstärkerabschirmung entwickelt, um das bioelektrische Potential der Bäume zu messen.

das CircuiTree-Kit

Einem Pressebericht vom Juli 2013 zufolge gibt es den Javelin (Speer) auch für den Betrieb mit Energie aus den Bäumen. Das System zur Prüfung der relativen Luftfeuchtigkeit und Temperatur arbeitet mit geringer Leistung, benötigt weder eine Batterie noch Solarzellen, und kostet mit 3.000 $ weit weniger als die 20.000 – 50.000 $, die der U.S. Forest Service für ähnliche solarbetriebene Wetterstationen zahlt.

Daneben wendet Voltree seine Aufmerksamkeit der Aufklärung von Kindern über die Macht der Bäume zu, indem es ein persönliches Elektrizitätsprüfungs-Set namens CircuiTree Bioenergy Science Kit entwickelt, komplett mit Voltmeter, Erdspieß, Maßband und Kabeln. Das System wird u.a. von Karavas selbst an Schulen vorgeführt.

Eine im Oktober angestoßene Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter, um die für die Umsetzung des CircuiTree-Kit benötigten 35.000 $ zu sammeln, hat allerdings keinen Erfolg, da sich nur 15 Unterstützer finden, die zusammen gerade einmal 863 $ aufbringen. Auch der Antrag auf einen Bundeszuschuß in Höhe von 1,5 Mio. $ für die Entwicklung seines Lehrplans bis zur 12. Klasse wird abgelehnt.

Im April 2014 gewinnt die Voltree Power den ECO Award des South Shore Living Magazine; ist im Juni Teil der Studie ‚Clean Technologies Energy Harvesting‘ der Europäischen Kommission (Case study 32); und im September Gewinner der Global Agriculture Innovation Challenge. Danach gibt es keine weiteren Neuigkeiten, und die letzte Aktualisierung der Firmenhomepage datiert von 2019.

Im September 2009 berichtet auch das renommierte US-Magazin

New Scientist über den Baum-Strom. In diesem Artikel werden

zudem die Versuche von Forschern der University of Washington in

Seattle um Prof. Babak Parviz erwähnt, die einen elektronischen

Schaltkreis entwickeln, der mit einem Baum als Stromquelle auskommt.

Eine auf dem Universitäts-Gelände verbreitete Ahorn-Art produziert eine Spannung, die bis zu einigen Hundert Millivolt betragen kann. Um diese geringe Eingangsspannung nutzbar zu machen, konstruieren die Ingenieure einen Boost-Wandler, der Eingangsspannungen ab 20 mV auf eine Ausgangsspannung von 1,1 V konvertiert.

Im Gegensatz zu den MIT-Forschern glaubt Parviz jedoch, daß der Strom durch eine Signalübertragung innerhalb der Bäume erzeugt wird, ähnlich jener im menschlichen Körper, aber mit geringerer Geschwindigkeit. Möglicherweise sei der Fluß aufgelöster mineralischer Ionen in dem Xylem des Baumes involviert, dem holzigen Leitgewebe, das dem Transport von Wasser und anorganischen Salzen durch den Baum dient.

(Montage)

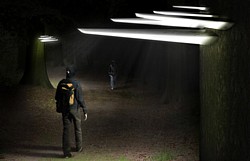

Wie eine direkte und praktische Umsetzung dieser Erkenntnisse aussehen

könnte, zeigt die schwedische, im norwegischen Stavanger lebende

Designerin Theresa Harmanen im Jahr 2010.

Ihre Alma genannte Baum-Lampe ist ein innovatives Beleuchtungskonzept, das seine Energie direkt aus der Natur bezieht, ohne diese zu zerstören.

Die schwertförmigen Leuchten werden direkt in einen Baum eingesteckt und ernten und speichern dessen Energie durch den Einsatz langlebiger Dünnfilmbatterien ohne gefährliche Materialien. Nach Sonnenuntergang kann die geerntete Energie verwendet werden, um LED-Leuchten zu betreiben, deren Aktivierung durch Bewegungssensoren erfolgt. Die einzelnen Einheiten können entsprechend der Größe des Baumes angeordnet und bei Bedarf versetzt werden.

Über weitere Schritte in diesem Bereich wird erst im März 2012 berichtet,

als Forscher der Queensland University of Technology (QUT)

in Australien die Ergebnisse ihrer Experimente bekanntgeben, welche

sie an sechs Standorten rund um Brisbane durchgeführt haben, darunter

im Brisbane Forest Park, auf dem Daisy Hill und auf dem 287 m hohen

Mount Coot-tha. Dabei geht es zwar nicht um eine Energiegewinnung,

die Resultate könnten aber trotzdem für dieses Ziel relevant sein.

Das Team unter der Leitung von Prof. Lidia Morawska, an dem auch Rohan Jayaratne und Xuan Ling mitwirken, stellt fest, daß die positiven und negativen Ionenkonzentrationen in der Luft in stark bewaldeten Gebieten doppelt so hoch sind als in offenen Grasflächen wie Parks. Die natürlichen Ionen in der Luft entstehen vor allem durch Ionisation aufgrund zweier Quellen, der Strahlung aus dem in der Luft vorkommenden Spurengas Radon sowie aus der kosmischen Strahlung aus dem Weltraum.

Das Radon ist ein Nebenprodukt des radioaktiven Zerfalls von Radium, welches in winzigen Mengen in Gesteinen vorhanden ist und kontinuierlich aus dem Boden ,ausgeatmet’ wird. Da das Radium in Felsen auftritt und das Radon in Wasser löslich ist, ist Grundwasser besonders reich an Radon. Bäume wirken wiederum als Radon-Pumpen, um das Gas an die Oberfläche zu bringen und es durch Transpiration in die Atmosphäre freizusetzen, indem Wasser durch das Wurzelsystem absorbiert und von den Blättern in die Atmosphäre verdampft wird. Dies trifft vor allem für Bäume mit tiefen Wurzelsystemen zu, wie zum Beispiel dem Eukalyptus.

Die QUT-Wissenschaftler gehen davon aus, daß die Bäume in einem Eukalyptuswald für bis zu 37 % des Radons in der Luft verantwortlich sind, wenn die Transpiration am höchsten ist. Dies hat möglicherweise erhebliche Auswirkungen auf die Atmosphäre, das Klima und die menschliche Gesundheit.