Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

MICRO ENERGY HARVESTING

FlÜssigkeiten

(III)

Ein weiteres mit Schweiß betriebenes Gerät wird von

einem Team um Prof. Seokheun Choi an der Binghamton

University im Bundesstaat New York entwickelt.

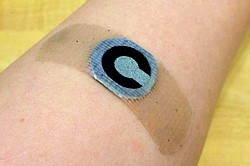

Als Sensorpflaster auf Papierbasis soll es Diabetikern ermöglichen, ihren Blutzuckerspiegel auch während des Sports zu messen – ohne eine invasive und unbequeme Blutentnahme und ohne viele Zubehörteile wie Lanzetten, Alkoholtupfer und ein relativ großes Glukometer mit sich führen zu müssen. Zudem erfordert die bisherige Technik eine ausgeklügelte elektrochemische Sensortechnik und ausreichend elektrische Energie.

Als Alternative entwickeln und demonstrieren die Forscher den Berichten vom September 2017 zufolge ein selbstversorgendes, tragbares Einwegpflaster, das eine nicht-invasive Überwachung von Glukose im menschlichen Schweiß ermöglicht.

Das Gerät, bei dem eine vertikal gestapelte und auf Papier basierende enzymatische Glukose-/Sauerstoff-Brennstoffzelle in ein Standard-Pflaster integriert ist, wird direkt auf die Haut geklebt, transportiert den Schweiß zu einem Reservoir, in dem chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt wird, und überwacht den Glukosegehalt ohne externe Stromversorgung und komplizierte Meßgeräte.

Im April 2020 ist es ein Team um Prof. Wei

Gao am California Institute of Technology (Caltech),

das eine elektronische Haut entwickelt, die mit Sensoren bestückt werden

kann und durch den Schweiß ihres Trägers mit Strom

versorgt wird. Gemäß dem im Netz einsehbaren Artikel ‚Biofuel-powered

soft electronic skin with multiplexed and wireless sensing for human-machine

interfaces’ bestehen die Biobrennstoffzellen der elektronischen Haut

aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen, die einen Platin-/Kobalt-Katalysator

und ein Enzym enthalten, welches das Laktat abbaut.

Die Brennstoffzellen, Sensoren und ein drahtloses Kommunikationssystem zur Datenübermittlung befinden sich in einem weichen, flexiblen Gummipflaster, das direkt auf die Haut geklebt wird. Nach Angaben des Teams funktioniert das schweißbetriebene Pflaster mehrere Tage lang und erzeugt mit einigen Milliwatt pro Quadratzentimeter genügend kontinuierlichen, stabilen Strom, um Sensoren zur Überwachung von Herzfrequenz, Körpertemperatur und Blutzuckerspiegel sowie ein Bluetooth-Funkgerät zu betreiben.

der NUS

Forscher der National University of Singapore (NUS)

um Prof. Tan Swee Ching berichten im September 2020,

daß sie eine neue, superabsorbierende Folie entwickelt haben, die Schweiß tief

in der Haut verdampfen kann, um die Person auch bei stärkeren körperlichen

Aktivitäten kühl zu halten. Die Folie, deren Hauptbestandteile die

zwei hygroskopischen Chemikalien Kobaltchlorid und Ethanolamin sind,

kann in Textilien, in Achselpolster oder in Schuheinlagen eingearbeitet

werden.

Im Vergleich zu den herkömmlichen hygroskopischen Materialien, die nicht besonders saugfähig sind, da sie aus Silikagel und Zeolithen bestehen, die eine feste Struktur aufweisen und daher für die Feuchtigkeitsaufnahme ungeeignet sind, nimmt die neue Folie 15 Mal mehr Feuchtigkeit auf, und dies in sechsfacher Geschwindigkeit. Sie ist in wasserdichte und atmungsaktive Polytetrafluorethylen (PTFE)-Membranen verpackt und ändert ihre Farbe je nach Grad der Feuchtigkeitsaufnahme von blau zu lila und schließlich zu rosa. Außerdem kann sie bei Sonneneinstrahlung schnell Wasser abgeben und ist regenerierbar, so daß sie mindestens 100 Mal wiederverwendet werden kann.

Um die superabsorbierende Folie zu testen, entwickeln die Forscher ein eigenes tragbares Gerät zur Energiegewinnung, das aus acht Zellen besteht, die zusammen 0,5 V aus dem Schweiß gewinnen können – womit sich immerhin schon eine einzelne LED mit Strom versorgen läßt. Der Titel des Berichts lautet ‚Super-hygroscopic film for wearables with dual functions of expediting sweat evaporation and energy harvesting‘.

der NTU

Im August 2021 veröffentlicht ein Team der Nanyang

Technological University (NTU) in Singapur um die Professorin Lee

Pooi See ihre im Netz einsehbare Studie ,Printable elastomeric

electrodes with sweat-enhanced conductivity for wearables’, in welcher

sie eine experimentelle neue Batterie beschreiben, die weich und dehnbar

ist und durch menschlichen Schweiß betrieben wird.

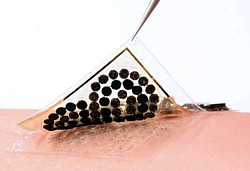

Die Batterie besteht aus dem hydrophilen Polymer Polyurethan-Acrylat und mikroskopisch kleinen Silberplättchen. Wenn sie den Chloridionen und der Säure des Schweißes ausgesetzt sind, verklumpen diese Flocken. Diese chemische Reaktion erhöht die Fähigkeit der Plättchen, Strom zu leiten, und bewirkt, daß zwischen ihnen ein elektrischer Strom fließt.

Die Batterie ist 2 x 2 cm groß und wird auf ein flaches, schweißabsorbierendes Textilsubstrat gedruckt, das so saugfähig ist, daß der Schweiß immer für die Batterie verfügbar ist, selbst wenn die Schweißmenge des Trägers unregelmäßig ist. Dieses Textil kann wiederum in Dinge wie Arm- oder Handgelenkbänder integriert werden, die mit tragbaren Geräten wie Smartwatches oder Biosensoren verbunden sind.

In Labortests wird die Batterie am Handgelenk eines Probanden getragen, während dieser eine halbe Stunde lang in die Pedale eines stationären Fahrrads tritt. Dabei erzeugt das Gerät eine Spannung von 4,2 V und eine Ausgangsleistung von 3,9 mW, was ausreicht, um einen Temperatursensor zu betreiben, der kontinuierlich Daten über Bluetooth an ein Smartphone überträgt.

Über eine interessante Variante wird im Juni 2022 berichtet.

Demnach haben Forscher der University of Massachusetts, Amherst (UMASS)

um die Professoren Derek R. Lovley und Jun

Yao einen neuartigen Biofilm entwickelt, der die Energie von

Verdampfungsprozessen in Elektrizität umwandeln kann. Wird der Biofilm

direkt auf die Haut eines Menschen aufgetragen, so erzeugt er aus dem Schweiß seines

Trägers genügend Strom, um kleinere elektronische Geräte zu betreiben.

der UMASS

Für die Herstellung des Biofilms, der aussieht wie ein kleines Pflaster und ungefähr so dünn ist wie ein Blatt Papier, nutzt das Team auf das stromerzeugende Bakterium Geobacter sulfurreducens, mit dem sich Lovley schon seit den frühen 2000er Jahren beschäftigt. Das Bakterium wächst in dünnen, verfilzten Kolonien von der Dicke eines Blattes Papier, in denen jede Mikrobe mit ihren Nachbarn durch natürliche Nanodrähte verbunden ist.

Das Team nimmt diese Matten und ätzt mit einem Laser kleine Schaltkreise in sie hinein. Dann werden sie zwischen Elektroden eingeklemmt und in ein weiches, poröses Polymerpflaster eingeschlossen, das auf der Haut getragen wird, wo es Strom zu erzeugen beginnt, sobald Schweiß von der Haut verdunstet. Die Struktur erleichtert zudem die Verdunstung, die laut der Forschungsarbeit sogar schneller als durch eine offene Wasseroberfläche erfolgt.

Bei den bisherigen Biobatterien war es erforderlich, sich dauernd um das Bakterium zu kümmern und es regelmäßig zu füttern. Der neuer Biofilm, der mehr Energie liefern soll als eine herkömmliche Batterie in vergleichbarer Größe, funktioniert aber die ganze Zeit ohne Unterbrechung, weil er schon tot ist.

Die Experimente zeigen, daß ein Biofilm-Hautpflaster seine Leistung mindestens 18 Stunden lang beibehält und einen Dehnungssensor, der Puls, Atmung und andere Körpersignale mißt, mit Strom versorgen kann. Wenn mehrere Biofilme miteinander verbunden sind, versorgen sie einen tragbaren elektrochemischen Glukosesensor, wobei die Biofilme am 35. Testtag eine ähnliche Leistung wie am ersten Tag zeigen. Die Studie ‚Microbial biofilms for electricity generation from water evaporation and power to wearables‘ ist im Netz einsehbar.

Neben dem Schweiß lassen sich auch noch andere körpereigene Substanzen

zur Energieerzeugung nutzen. So haben

Materialforscher der Carnegie

Mellon University (CMU) in

Pittsburgh um die Professoren Christopher ‚Chris‘

Bettinger und Jay

Whitacre einem Bericht vom Dezember 2013 zufolge

eine besonders kreative Idee, wie sich elektronische Geräte im Inneren

des menschlichen Körpers mit Energie versorgen lassen – indem sie auf

einen Stoff zurückgreifen, der dort ohnehin natürlich vorkommt:

das Hautpigment Melanin.

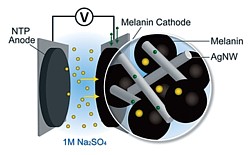

Um die neuartige Bio-Batterie herzustellen, werden aus einer Mixtur mit hohem Melaninanteil positiv geladene Anoden hergestellt, die auf einer Stahldrahtkonstruktion angebracht und mit Natrium-Ionen angereichert werden. Dabei zeigt sich, daß natürliches Melanin als Anode eine höhere Ladungsspeicherkapazität aufweist als synthetische Melaninderivate. Als besonders geeignet erweist sich die Tinte vom Tintenfisch.

Bevor die Wissenschaftler das Melanin als vielversprechenden Werkstoff entdeckt haben, wurde auch mit einigen anderen Materialien experimentiert, die aber alle das Problem hatten, daß zusätzliche chemische Modifizierungen notwendig waren, um eine elektrische Ladung aufrechterhalten zu können. Im Gegensatz dazu kann Melanin in seiner natürlichen Form eingesetzt werden, wobei es möglicherweise einfach aus der menschlichen Haut gewonnen wird.

Im aktuellen Versuchsstadium schafft diese MFC-Variante bis zu fünf Stunden Laufzeit, hat aber bislang eine nur geringe Ausgangsleistung. Dafür ist sie biologisch abbaubar. Pigment-basierte Anoden sind übrigens auch ein wichtiger Bestandteil in Natrium-Ionen-Batterien, bei deren Entwickler Whitacre Pionierarbeit geleistet hat (s.d.). Im September 2015 folgt die Meldung, daß bei Labortests inzwischen eine Leistung von 5 µW für bis zu 20 Stunden erreicht wird.

(Grafik)

In der im Februar 2016 erscheinenden Studie ‚Evidence of Porphyrin-Like Structures in Natural Melanin Pigments Using Electrochemical Fingerprinting‘ berichtet das CMU-Team darüber, daß es herausgefunden hat, daß die chemische Struktur von Melanin auf makromolekularer Ebene unter anderem einen viergliedrigen Ring aufweist – und damit eine chemische Struktur, die sich für die Herstellung bestimmter Arten von Batterien auf der Grundlage natürlicher Melaninpigmente eignet.

Obwohl Forscher die chemische Struktur einzelner Melaninmoleküle seit mehr als 70 Jahren eingehend untersuchen, war bislang relativ wenig über die makromolekularen Bausteine bekannt, aus denen komplexe Melaninpigmente bestehen. Nun erweist sich, daß es mehrere mögliche Konfigurationen für Melanin gibt, wobei jede je nach ihrer chemischen Struktur eine andere Funktion hat. Wenn sich diese Moleküle zu einer makromolekularen Struktur oder einem Polymer verbinden, können diese Polymere so angeordnet werden, daß ein potentielles Batteriematerial entsteht.

Auf der Grundlage der Meßwerte, die das Forscherteam im Experiment gewinnt, entdeckt es eine spezielle Tetramer-Struktur, einen viergliedriger Ring, der aus größeren Molekülen besteht und über die richtige Anzahl exponierter Stickstoffe verfügt, um sich mit Natrium zu verbinden und als Kathode einer Batterie dienen kann.

Zudem wird festgestellt, daß Melanin ein für normale Batteriematerialien charakteristisches Zwei-Spannungs-Plateau aufweist, und dabei eine überraschend hohe Spannung liefert, die vergleichbar mit der Spannung sei, die man bei den besten natriumbasierten Kathodenmaterialien erhält.

Prof. Bettinger befaßt sich daneben noch mit der Entwicklung intelligenterer und effizienterer Medikamente – Stichwort digitale Medizin –, und im September 2015 nimmt die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) den Antrag der CMU für das möglicherweise erste digitale Medikament an, das in den USA auf den Markt kommt.

‚Eßbare‘ elektronische medizinische Geräte sind keine neue Idee. Seit den 1970er Jahren schlucken Menschen Prototypen, die die Temperatur und andere Biomarker messen. Derzeit gibt es verschluckbare Kameras für Magen-Darm-Operationen sowie Sensoren, die an Medikamenten angebracht sind, um zu untersuchen, wie diese im Körper abgebaut werden. Das Hauptrisiko besteht in der intrinsischen Toxizität der eingesetzten Materialien, zum Beispiel wenn die Batterie – der potentiell giftigste Teil eines elektronischen Geräts – mechanisch im Magen-Darm-Trakt stecken bleibt.

Was auch der Grund dafür ist, nach den sichersten Materialien für die Herstellung der einnehmbaren Geräte zu suchen – und die natürlichen Flüssigkeiten im Körper als Alternative für ihre Energieversorgung in Betracht zu ziehen. Zudem hält sich die Nahrung nur etwa 20 Stunden lang im Magen-Darm-Trakt auf – weshalb eine Batterie ausreicht, die ihre Aufgabe 20 Stunden lang erfüllten kann.

Das Team stellt fest, daß das biokompatibele Silizium die beste Option für Schaltkreise ist, während für die anderen digitalen Komponenten Mineralien in Frage kommen, die in einer gesunden menschlichen Ernährung vorkommen, wie Kupfer, Mangan und Magnesium.

Für die Stromversorgung wird eine Batterie mit einem offenen Design entwickelt, so daß Magen-Darm-Flüssigkeiten durch sie fließen und Strom transportieren können. Die 600 mg schwere Kathode dieser Batterie besteht aus Melanin, die Anode aus Manganoxid, das in der menschlichen Nervenfunktion enthalten ist. In Labortests liefert die Batterie 5 mW Strom über 18 Stunden. Die Hülle der schluckbaren Batterie ist 3D-gedruckt.

Daneben arbeiten die Forscher auch noch an einer Pektin-Batterie. Das Polysaccharid Pektin kann aus Pflanzen gewonnen werden, wird als Geliermittel in Marmeladen und Gelees verwendet – und kommt wie Melanin ebenfalls im menschlichen Körper vor.

des MIT

In diesem Kontext ist auch die Batterie zu erwähnen, die laut Berichten vom Februar 2017 von den Wissenschaftlern Gregory Ciccarelli, Robert Langer und Albert Swiston am Massachusetts Institute of Technology (MIT) entwickelt wird und ihre Energie aus Magensäure erzeugt. Sie ist für einen schluckbaren Sensor gedacht, der vom Verdauungstrakt aus In-vivo-Temperaturmessungen macht und die Vitalzeichen des Patienten überprüft, indem er durch die Schallwellen, die das Schlagen des Herzens und das Ein- und Ausatmen der Lunge erzeugen, mehrere Tage lang die Herz- und Atemfrequenz mißt.

Der Sensor ist etwa so groß wie eine Multivitaminpille und besteht neben einem Temperaturfühler aus einem kleinen Mikrofon, das in einer Silikonkapsel verpackt ist, sowie der Elektronik, die den Ton verarbeitet und Funksignale mit einer Reichweite von etwa 3m an einen externen Empfänger sendet.

Für die verschluckbare Batterie läßt sich das Team von der einfachen Zitronenbatterie inspirieren, einer galvanischen Zelle, die aus zwei Elektroden wie einem Kupferpfennig und einem Nagel besteht, die in eine Zitrone gesteckt werden, wobei die Säure der Zitrone einen kleinen elektrischen Strom zwischen den Elektroden leitet. Für die neue Batterie befestigen die Forscher eine Kupfer- und eine Zinkelektrode an dem Sensor, wobei nach dem Verschlucken Magensäure an die Stelle der Zitrone tritt.

Bei den Versuchen liefert das Gerät über etwa sechs Tage eine durchschnittliche Leistung von 0,23 μW/mm2 der Elektrodenfläche.

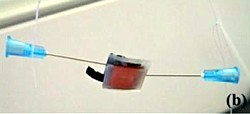

Über Prof. Bruce E. Logan von der Pennsylvania

State University (PSU), der uns weiter oben bereits mit

seiner Arbeit an Archaeen begegnet ist, ist im April 2014 zu

erfahren, daß er die Idee seiner Mitforscherin Justine E.

Mink umgesetzt hätte, eine MFC in Mikrogröße zu entwickeln,

die mit Speichel betrieben wird, in welchem es eine

Menge an organischem Material gibt.

Mit einer derartigen MFC könnten zwar nur winzige Mengen an Energie in einer Größenordnung von etwa 1 µW produziert werden, was aber trotzdem ausreichend ist, um On-Chip-Umsetzungen im Bereich der biomedizinischen Ultra-Low-Power-Elektronik laufen zu lassen.

Eine mögliche Anwendung wäre ein winziger Eisprung-Prädiktor auf der Basis der Leitfähigkeit des weiblichen Speichels, der sich fünf Tage vor dem Eisprung verändert. Das Mikro-Gerät würde die Leitfähigkeit der Speichels messen und dann mit dessen Energie das Ergebnis zu einem nahen Handy senden. Da Speichel aber nicht die Art der Bakterien beinhaltet, die für eine MFC erforderlich sind, müßten die Hersteller ihre Geräte mit Bakterien aus der natürlichen Umgebung impfen.

Während auch die kleinsten MFCs bislang zwei Kammern besaßen, verwendet die neue Mikroversion eine einzige Kammer mit einer Luftkathode und einer Kohlenstoffanode, die mit Graphene statt mit Platin beschichtet ist. Luftkathoden waren in der Vergangenheit nicht verwendet worden, da die Bakterien, wenn sie Sauerstoff bekommen, diesen atmen und keinen Strom mehr erzeugen.

Logan zufolge hätte man früher die Verwendung von Luftkathoden in diesen Systemen auch deshalb vermieden, um eine Kontamination der eng beieinander liegenden Elektroden mit Sauerstoff zu verhindern. „Diese Mikrozellen arbeiten allerdings mit Abständen zwischen den Elektroden von wenigen Mikron. Wir verstehen zwar nicht ganz, warum, aber sie funktionieren.“ Die MFC, die bislang mit Acetat und menschlichem Speichel getestet wurde, soll auch jede andere Flüssigkeit mit ausreichend organischem Material verwenden können.

Wie im Oktober 2014 zu erfahren ist, verwenden Forscher

der Université Grenoble Alpes in Frankreich aus Garnelenschalen

und Gardenien-Früchten gewonnene Verbindungen dazu, die

Lebensdauer von medizinischen Implantaten zu verlängern, die mit Körperflüssigkeiten

arbeiten.

Traditionelle Biokathoden verwenden zumeist kupferhaltige ,blaue’ Laccasen als Oxidationsenzyme, die in vielen Pflanzen, Pilzen und Mikroorganismen vorkommen. Hohe Konzentrationen von Chlorid-Ionen in der extrazellulären Flüssigkeit können die Enzymaktivität jedoch beeinträchtigen und die Lebensdauer der Glukose-Biokraftstoff-Brennstoffzellen (Glucose Biofuel Fuel Cells, GBFC) verkürzen.

Um dieses Problem zu lösen, verkapselt das Team um Donald K. Martin die Laccase in einem selbstentwickelten Verbundwerkstoff, der aus Chitosan, einem natürlich und reichlich vorhandenen Biopolymer, das in Krustentierschalen und Pilzen gefunden wird, aus Genipin, einer aus Gardenien extrahierten Chemikalie, sowie aus Kohlenstoff-Nanoröhrchen besteht. Die Eigenschaften des Genipin als natürlicher Vernetzer liefert dem Chitosan-Polymer zusätzliche Festigkeit und erhöht die Stabilität der Biokathode, während die entzündungshemmende Wirkung des Genipin ihre Biokompatibilität steigert.

Damit gelingt es den Wissenschaftlern, einer Ratte eine elektrochemische Energy-Harvesting-Vorrichtung zu implantieren, die für bis zu 6 Monate im Körper verbleiben kann, ohne eine Immunreaktion auszulösen. Im Vergleich zu früheren Versuchen bedeutet der Chitosan- und Genipin-Polymer eine vielversprechende Verbesserung.

Der im Oktober veröffentlichte Artikel ‚Chitosan improves stability of carbon nanotube biocathodes for glucose biofuel cells‘ ist im Netz einsehbar. Eine spätere Studie vom März 2018 trägt den Titel ‚Optimization of Laccase Adsorption-Desorption Behaviours on Multi-Walled Carbon Nanotubes for Enzymatic Biocathode‘. An der Universität wird auch in den Folgejahren an Biobrennstoffzellen gearbeitet, siehe beispielsweise: ‚Flexible doctor blade-coated abiotic cathodes for implantable glucose/oxygen biofuel cells‘ vom Januar 2023, ebenfalls im Netz einsehbar.

An dieser Stelle sei auch auf die Arbeiten der Universitat

Politècnica de València und des Instituto Tecnológico

de la Energía (ITE) in Spanien verwiesen, wo ein Team um Alfredo

Quijano-López ebenfalls Chitosan nutzt

(‚Flexible and Conductive Bioelectrodes Based on Chitosan-Carbon

Black Membranes: Towards the Development of Wearable Bioelectrodes‘,

August 2021, im Netz einsehbar).

Hier liefert eine Brennstoffzelle, die mit flexiblen Bioelektroden aufgebaut wurde, mit nur 1 Millimol Glukose als Biobrennstoff 15 µW/cm2 und mit einer höheren Glukosekonzentration bis zu 21,3 µW/cm2.

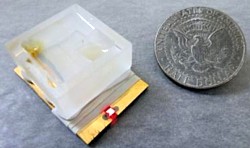

Im November 2014 veröffentlicht eine Forschergruppe

um Prof. Evgeny Katz an der Clarkson University in

Potsdam, New York, der uns weiter unten bei den Weichtieren nochmals

begegnen wird, einen Artikel namens ‚Pacemaker Activated by an Abiotic

Biofuel Cell Operated in Human Serum Solution‘, in welchem eine ‚abiotische‘

Biobrennstoffzelle beschrieben wird, die aus katalytischen Elektroden

besteht, die mit anorganischen nanostrukturierten Spezies modifiziert

wurden.

Zur Aktivierung eines Herzschrittmachers werden zwei Arten von 3D-Elektrodenmaterialien mit unterschiedlicher Morphologie, Buckypapier aus Kohlenstoffnanoröhren (ca. 50 nm Durchmesser) und Kohlepapier aus Kohlenstofffasern (ca. 7 µm Durchmesser), in Kombination mit verschiedenen katalytischen Spezies verwendet.

Dabei werden in Humanserum eine Leerlaufspannung von 0,35 V, eine Kurzschlußstromdichte von 0,65 mA/cm2 und eine maximale Leistung von 104 µW ermittelt. Die Biobrennstoffzelle erzeugt die stationäre Leerlaufspannung über zehn Stunden lang, wobei sie über 50 Stunden langsam abfällt, was auf die Erschöpfung der Glukose und den langsamen Massentransport innerhalb der 3D-Elektrode zurückzuführen ist.

Prof. Eileen Hao Yu von

der Newcastle

University,

die uns oben bereits begegnet ist, veröffentlicht gemeinsam

mit ihren Kollegen im Februar 2016 einen Bericht über

die Energiegewinnung aus menschlichem Serum mittels

Bio-Brennstoffzellen, deren Anoden- und Kathodenelektroden auf Buckypapier aus

Kohlenstoff-Nanoröhrchen basieren, welches durch Glukosedehydrogenase

bez. Laccase modifiziert wird.

Für zukünftige Anwendungen in der Biomedizin und als implantierbare medizinische Geräte werden die modifizierten Elektroden elektrochemisch charakterisiert und zu einer Bio-Brennstoffzelle zusammengebaut. Diese erreicht im Labor mit menschlichem Serum mit einer Glukosekonzentration, die geringer ist als die physiologische, eine Leistungsdichte von 16,12 µW/cm2. Eine Erhöhung der Glukosekonzentration und der Temperatur der Zelle führt zu einer Leistungssteigerung mit Werten bis zu 49,16 µW/cm2. Die Studie mit dem Titel ‚Power Harvesting from Human Serum in Buckypaper-Based Enzymatic Biofuel Cell‘ ist im Netz einsehbar.

Im Mai 2017 berichten die Professoren Richard

B. Kaner und James F. Rusling und ihre

Kollegen an der University of California, Los Angeles (UCLA)

und der University of Connecticut über die Entwicklung eines biofreundlichen

Superkondensator-Systems, das sich mit Elektrolyten aus Körperflüssigkeiten

wie Blutserum und Urin auflädt (‚Ultrathin Graphene–Protein

Supercapacitors for Miniaturized Bioelectronics‘).

Der neue biologische Superkondensator (o. Biosuperkondensator) besteht aus einer Elektrode aus Graphenoxid-Nanokompositmaterial, das mit modifizierten menschlichen Proteinen beschichtet ist und im Gegensatz zu unmodifiziertem Graphenoxid, das schon bei niedrigen Dosen toxische Zellschäden verursacht, auch bei hohen Konzentrationen keine Toxizität zeigt. Er ist nur 1 µm dick, flexibel und hält mechanischen Belastungen wie biegen und verdrehen im Körper stand.

Der Biosuperkondensator weist bereits eine Energiedichte auf, die mit der von Lithium-Dünnschichtbatterien vergleichbar ist, die derzeit in Herzschrittmachern verwendet werden. Zudem arbeitet er mit einem Energiesammler zusammen, der Wärme und Bewegung in Strom umwandelt (s.u.), welcher in dem Superkondensator gespeichert wird, um Energie für lebenslang implantierbare Geräte zu liefern, die möglicherweise nie ersetzt werden müssen.

Die Professoren Yonggang Wang und Huisheng

Peng und ihr Team an der Fudan University in

China veröffentlichen im August 2017 einen Bericht

darüber, daß sie als Alternative zu den starren Lithium-Ionen-Akkus

eine biegsame Batterie entwickelt haben, die mit vom Körper inspirierten

Flüssigkeiten wie normaler IV-Kochsalzlösung und Zellflüssigkeiten betrieben

werden kann.

Da die meisten der bisher bekannten flexiblen Batterien auf entflammbaren organischen oder korrosiven Elektrolyten basieren, werden diese gegen billige und umweltfreundliche Natriumionenlösungen ausgetauscht. Darunter befinden sich zwei biokompatible Lösungen, die normale Kochsalzlösung sowie ein Zellkulturmedium, das neben Natriumionen auch Aminosäuren, Zucker und Vitamine enthält und somit die Flüssigkeit nachahmt, die die menschlichen Zellen umgibt.

Zur praktischen Anwendung werden zwei Arten von flexiblen Batterien entworfen: eine 2D-,Gürtel’-Batterie, für die dünne Elektrodenfilme auf ein Netz von Stahllitzen geklebt werden, sowie eine 1D-faserförmige Batterie, bei der Nanopartikel aus Elektrodenmaterial um ein Kohlenstoff-Nanoröhrchen-Grundgerüst herum eingebettet sind.

Als Flüssigelektrolyt wird auch gewöhnliches Natriumsulfat getestet, eine sichere und relativ inerte Lösung. Damit übertreffen beide Batterietypen die meisten der berichteten tragbaren Li-Io-Akkus in Bezug auf die Ladekapazität und die Leistungsabgabe bei ihrer Größe. Diese Leistung bleibt auch erhalten, wenn die Batterien gefaltet und gebogen werden. Bei den auf Kochsalzlösung und Zellkultur basierenden Batterien ist die Ladekapazität nur geringfügig reduziert, wahrscheinlich weil sie einen etwas niedrigeren Natriumionengehalt als die Natriumsulfatlösung haben.

Auch im Fall der Körperflüssigkeiten im Allgemeinen scheinen sich in

den Folgejahren aber keine neuen Teams damit zu beschäftigen – oder

es wird in den Multiplikator-Blogs nicht mehr darüber berichtet.

der ETH

Erst im März 2023 erscheinen Meldungen über ein Team

der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) in

Zürich um Prof. Martin Fussenegger, das ein neuartiges

System präsentiert, bei dem der Blutzucker zur Energiegewinnung

eingesetzt wird. Die Biobrennstoffzelle besitzt eine Anode, die aus

kupferbasierten Nanopartikeln besteht und die Glukose zur Stromgewinnung

in Glukonsäure und ein Atom spaltet. Diese Protonen werden dann verwendet,

um einen Stromkreislauf in Gang zu setzen.

Die Brennstoffzelle wird mit einem biologisch kompatiblen Algenprodukt namens Alginat ummantelt, das sich mit Körperflüssigkeit vollsaugt und Glukose in die Funktionseinheit passieren läßt. Der Prototyp der Zelle sieht aus wie ein kleiner Teebeutel und kann direkt unter die Haut transplantiert werden. Die Funktionalität wird bei Mäusen getestet, die unter Diabetes Typ 1 leiden. Zum Einsatz kommen dabei speziell hergestellte Betazellen in Kapseln, die bei einer Stimulation durch Strom oder LED-Licht Insulin herstellen können. Solche Designerzellen hatten Fussenegger und seine Mitarbeitenden schon 2016 getestet.

Nun zeigt das Team im Experiment, daß die dafür benötigte Energieversorgung von der Blutzucker-Brennstoffzelle übernommen werden kann: Wenn diese einen Glukoseüberschuß registriert, springt die Stromproduktion an. Die gewonnene elektrische Energie wird verwendet, um die Betazellen zu stimulieren, so daß diese Insulin produzieren und ins Blut abgeben. Das Insulin läßt den Blutzuckerspiegel wieder absinken, und sobald ein bestimmter Schwellenwert erreicht ist, stoppt die Stromproduktion, so daß auch kein kein Insulin mehr produziert wird.

Die Brennstoffzelle fungiert in diesem Anwendungsfall also nicht einfach nur als Stromversorgung, sondern überwacht nebenbei auch die Glukosewerte im Blut und reguliert die Insulinproduktion. Die aktuelle Studie ‚Blood-Glucose-Powered Metabolic Fuel Cell for Self-Sufficient Bioelectronics‘ ist im Netz einsehbar – und die ETH sucht nun nach Industriepartnern, die Geld und Know-How zur Weiterentwicklung des Systems beitragen können.

Zur Abrundung noch zwei periphere Innovationen, die sehr

gut hierher passen:

Von einigen Menschen als äußerst schockierend empfunden wird die Blood Lamp von Mike Thomson, der gemeinsam mit Susana Cámara Leret die experimentell-kritische Kunst- und Design-Forschungspraxis Thought Collider in Amsterdam leitet.

Die etwas gruselige aber faszinierende Konzept-Lampe aus dem Jahr 2009 erfordert eine besonders engagierte Anstrengung, um aufzuleuchten, denn der Benutzer muß hierfür die Spitze abbrechen, eine mitgelieferte Tablette in der Flüssigkeit auflösen – und dann einige Tropfen seines eigenen Blutes verwenden.

Weil die Lampe nur einmal verwendet werden kann, muß der Benutzer entscheiden, wann er das Licht am meisten benötigt, was ihn dazu zwingt zu überdenken, wie verschwenderisch er ansonsten mit Energie umgeht – und wie wertvoll sie tatsächlich ist. So zumindest lautet die Intention der Künstler.

Bei der Erforschung biologischer und chemischer Energieprozesse einschließlich der Biolumineszenz war das Team auf Luminol gestoßen, eine Chemikalie, die häufig in der polizeilichen Forensik verwendet wird, um das Vorhandensein von Blut am Tatort zu bestimmen. Bei Kontakt mit Blut reagiert Luminol mit dem im Hämoglobin befindlichen Eisen durch das Emittieren eines starken blauen Lichts.

Inspiriert von dieser chemischen Reaktion überlegten die Kunstdesigner, wie sich unser Verhalten gegenüber Energie verändern würde, wenn wir gezwungen wären, unser eigenes Blut als Energiequelle zu nutzen. Wobei betont wird, daß die Blut-Lampe nicht als echtes Verbraucherprodukt gemeint ist, sondern vielmehr als Teil einer Debatte.

Über eine indirekte Form der Nutzung, bei welcher Blutanteile die

Funktion eines Schalters übernehmen, der einen winzigen

Stromkreis auslöst, berichten im April 2011 Forscher

des Labors von Prof. Richard Crooks an der University

of Texas in Austin.

University of Texas

Aus einer LED, etwas Aluminiumfolie, Gelatine, Milchprotein und ein paar anderen billigen Materialien haben sie einen winzigen Sensor entwickelt, der dabei helfen soll Schäden zu verhindern und das Leben von Menschen zu retten - und zwar durch die Feststellung akuter Pankreatitis, einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse, die zu Bauchschmerzen, Fieber, Schock und manchmal zum Tod führt.

Der Sensor benötigt keine Fremdenergie und beginnt seine Reaktion, wenn ein Tropfen Blut des Patienten auf eine Schicht aus Gelatine und Milchprotein innerhalb der Vorrichtung getropft wird. Hat der Patient Pankreatitis, wird sein Blut hohe Mengen von Trypsin enthalten, welches die Gelatine und das Milcheiweiß schmelzen läßt. Nun wird ein Tropfen Natriumhydroxid – oder Lauge – hinzu gegeben. War die Trypsinmenge hoch genug, um die Gelatine zu schmelzen, liegt die Schicht aus Aluminiumfolie offen und wird durch das Natriumhydroxid aufgelöst.

Sobald sich die Aluminiumfolie auflöst, bildet sich ein Strom zwischen einer Magnesium-Anode und dem Eisensalz an der Kathode – worauf eine rote LED aufleucht und das Vorliegen einer Pankreatitis meldet. Der gesamte Prozeß dauert etwa eine Stunde.

Weiter mit den Insekten und Weichtieren...