TEIL C

TEIL C

SolarhÄuser und solare Bauelemente (2022 a)

Im Januar 2022 stellt das Büro network of architecture (noa* o. NOA) von Stefan Rier und Lukas Rungger aus Berlin und Italien ein Forschungsprojekt vor, das zum Modell für jedes Gemeinschaftsgebäude in der Welt werden soll. Anhand des Vorschlags eines Centre for Culture and Community (CeCuCo) wird untersucht, wie Flexibilität und Natur in Entwürfe eingebettet werden können, um multifunktionale Räume zu schaffen, die sich an jeden Ort anpassen lassen.

(Grafik)

Mithilfe der Funktion ,Design Options’ der CAD/BIM-Architektensoftware Archicad werden dreieckige Modelle wiederholt, die sich innerhalb fester Regeln zu verschiedenen Konfigurationen kombinieren lassen. Dabei ist Nachhaltigkeit ein zentrales Element des Prototyps, wobei der Schwerpunkt auf lokal beschafften, nachhaltigen Materialien und Bauverfahren, einfacher Wiederverwendung und geringem Verbrauch natürlicher Ressourcen liegt.

Der ganzheitliche Ansatz und die ganzheitliche Strategie von NOA basieren auf dem Konzept der ,Emergenz’, bei dem das Ganze als weitaus größer als die Summe seiner Teile wahrgenommen wird. So beginnen die Architekten mit dem Grundkonzept eines Dreiecks und verbinden dann verschiedene Größen miteinander. So könnte die kleinste Größe z.B. als Ticketschalter fungieren, während der größte dreieckige Abschnitt als Zuschauerraum oder Theater dient.

In Anlehnung an das passive Design öffnen sich die Türen und Fenster in verschiedene Richtungen, um die Querlüftung und die natürliche Kühlung zu fördern. Einige Dächer sind mit Gärten ausgestattet, die die natürliche Kühlung durch Beschattung des Daches und der Innenräume weiter unterstützen. Gesammeltes Regenwasser speist die Gärten auf dem Dach sowie die Teiche und andere Grünanlagen. Andere Dächer sind mit PV-Paneelen ausgestattet, die den Energiebedarf der Räume decken.

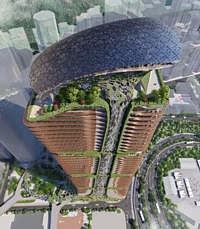

Das niederländische Architekturbüro MVRDV mit Sitz in Rotterdam stellt im Januar 2022 das Sun Rock vor, ein fast vollständig mit Solarzellen bedeckten Gebäude, das jährlich etwa 1,2 Mio. kWh saubere Energie erzeugen soll, was seinen völlig autarken Betrieb gewährleistet, wobei der Überschuß ins Netz eingespeist wird. Das „Manifest in einem Gebäude“ soll damit die nachhaltigen Ziele des staatlichen taiwanesischen Energieunternehmens Taiwan Power Co. (Taipower) der Öffentlichkeit vermitteln, dem Auftraggeber des Projekts.

(Grafik)

Der Standort der neuen Betriebsstätte im Changhua Coastal Industrial Park in der Nähe von Taichung an der Westküste Taiwans hat das ganze Jahr über eine hohe Sonneneinstrahlung. Durch die runde Form des Sun Rock kann viel Sonnenlicht zur Energiegewinnung genutzt werden: Auf der Südseite fällt das Gebäude sanft ab, wodurch eine große Fläche entsteht, die in der Tagesmitte direkt der Sonne ausgesetzt ist. An der Nordseite maximiert die Kuppelform die Fläche des Gebäudes, die morgens und abends der Sonne ausgesetzt ist.

Die Fassade maximiert dieses Potential mit einer Reihe von ,Falten’, deren Winkel angepaßt sind und die auf ihrer Oberseite die PV-Paneele tragen, die zusammen eine Fläche von etwa 4.000 m2 haben. Fenster und Lüftungsöffnungen hinter den PV-Paneelen sorgen für eine natürliche Belüftung.

Das 12.900 m2 große Gebäude umfaßt Büros, eine Wartungswerkstatt, Lagerräume und ein Besucherzentrum. Im ersten Stock wird eine Galerie der Öffentlichkeit einen Blick auf die Wartungswerkstatt bieten, wo die Reparatur von Solarmodulen und Windturbinenflügeln beobachtet werden kann. Im obersten Stockwerk ist eine weitere Galerie vorgesehen, und auf dem Dach wird es eine mit Bäumen bepflanzte Terrasse für Besucher und Mitarbeiter geben.

Darüber hinaus wird es in einem Atrium einen ,Datenraum’ geben, in dem Echtzeit-Displays die Betriebsabläufe von Taipower und die vom Unternehmen erzeugte Menge an erneuerbarer Energie anzeigen. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme sind für Ende 2024 geplant, doch tatsächlich wird der Rohbau erst im Mai 2025 abgeschlossen.

(Grafik)

Ebenfalls im Januar 2022 präsentieren Ronald Lu & Partners das Hochhaus Treehouse als neues Arbeitsplatzkonzept, das Geschäftsräume gesünder und umweltfreundlicher macht - mit Grünpflanzen, Netto-Null-Betrieb und anderen integrierten nachhaltigen Technologien wie Regengärten, horizontalen Tageslicht-Reflektoren und einem aerodynamisch geformten Windfänger auf dem Dach, der kühlere Luft in großer Höhe einfängt und sie durch einen Schacht nach unten leitet.

Das 225 m hohe biophile Hochhaus mit 47 Stockwerken besitzt begrünte Wände, Fassaden und Dächer sowie Wasserspiele, natürliches Licht und ein hochwertiges Belüftungssystem. Das Fassadensystem neigt sich mit der Sonne, um das Gebäude zur natürlichen Temperaturregulierung zu beschatten, und tagsüber verringert der Kamineffekt der geneigten Fassade die Wärmeübertragung in das Gebäude. Eine großflächige PV-Anlage auf dem Dach erzeugt erneuerbare Energie und dient gleichzeitig als Verschattung für die Dachflächen.

Das Treehouse wird bei der Advancing Net Zero Ideas Competition (ANZ) des World Green Building Council mit dem Future Building Award 2022 ausgezeichnet. Eine Umsetzung ist bislang nicht in Angriff genommen worden.

(Grafik)

Der norwegische Elektrofahrzeughersteller Fresco Motors AS gibt im März 2022 die Pläne für seinen neuen Unternehmenscampus bekannt, der mit Solar- und Windenergie betrieben werden und eine der energiepositivsten Einrichtungen der Welt werden soll. Der Fresco-Campus umfaßt alles, was in einer gesunden Stadt zu finden ist, d h. Büroflächen, unterirdische Produktionsanlagen, Einkaufszentren, Wohnhäuser, schöne Parks u.s.w.

Die Firma prüft noch Standorte für die ringförmige Anlage, da der Campus in jedem Land errichtet werden soll, das die folgenden Kriterien erfüllt: Bauland, das am Meer, an Bahngleisen und Flughäfen liegt, um den weltweiten Versand zu erleichtern, eine bereits vorhandene Belegschaft, die die Anlage bauen und warten kann, sowie verfügbare Ressourcen für den Bau der Anlage.

Bislang handelt es sich allerdings um ein angekündigtes und visualisiertes Konzept ohne Hinweise auf einen bereits erfolgten Baubeginn. Auch die technischen Details z.B. zur installierten Leistung oder zur Speicherung wurden bislang nicht veröffentlicht.

Im April 2022 gewinnt das Büro Bjarke Ingels Group (BIG) den im Vorjahr ausgeschriebenen internationalen Architekturwettbewerb für den Neubau des Joint Research Centre (JRC) auf dem ehemaligen Gelände der Expo ’92 in Sevilla. Auf einer Fläche von 9.900 m2 sollen dort zwölf wissenschaftliche Forschungseinheiten und unterstützende Einrichtungen untergebracht werden, die für die Europäische Kommission arbeiten.

(Grafik)

Das Forschungszentrum in Spanien, an dessen Entwurf auch die Büros HCP Architecture & Engineering und Buro Happold beteiligt sind, ist von den schattigen Plätzen und Straßen Sevillas inspiriert, weshalb das gesamte Projektgelände mit einer ,Wolke’ aus Solardächern bedeckt werden soll, die ähnlich den für Sevilla typischen Pergolen den Platz, den Garten und das darunter liegende Forschungsgebäude vor der Hitze schützen.

Diese Überdächer bestehen aus quadratischen, leichten PV-Paneelen, die von einem Wald schlanker Säulen aus recyceltem Stahl getragen werden. Dabei fällt die Dachlandschaft kaskadenförmig von der Mitte bis zu einer menschlichen Höhe an der Peripherie ab. Darunter ist das Gebäude des JRC diagonal über das Gelände positioniert, wodurch auf der einen Seite des Gebäudes ein neuer öffentlicher Platz entsteht, und auf der anderen Seite ein privater Garten für die JRC-Gemeinschaft.

Die Gesamtform des Gebäudes ist so konzipiert, daß die Belüftung gefördert und eine optimale Menge an Tageslicht im Inneren gewährleistet wird. Öffentliche Bereiche und Einrichtungen wie Speiseräume, ein Konferenzzentrum und Sozialräume sind im Erdgeschoß zugänglich. Gemeinsame Büroräume werden zum öffentlichen Platz hin ausgerichtet, während privatere Büros einen Blick auf den Garten haben. Das Gebäude wird aus Materialien aus der Region gebaut, darunter Kalkstein, Holz und Keramikfliesen. Auch wird Regenwasser aufgefangen und für die Bewässerung verwendet. Der Baubeginn ist für 2024 geplant, wann mit der Fertigstellung zu rechnen ist, steht noch nicht fest.

(Grafik)

Im April gewinnt auch das Büro Ole Scheeren einen internationalen Architekturwettbewerb für einen Wolkenkratzer im Jiangbei District von Nanjing, einem aufstrebenden neuen Stadtteil in der Nähe des Jangtse-Flusses. Das Gebäude wird von der Jury als gelungene Verbindung von lokaler Tradition, Landschaft und moderner, nachhaltiger Architektur gewürdigt.

Der Entwurf namens Nanjing Nexus (o. Nanjing Jiangbei New Financial Center) ist ein 350 m hoher Superturm, der die grobe Form eines Achtecks hat, aus dem Teile herausgeschnitten sind. Die konkaven Oberflächen der dreidimensional strukturierten Glasfassade sind so konzipiert, daß sie die Sonnenleistung des Gebäudes optimieren und die strukturellen Windlasten reduzieren, während sie gleichzeitig das Licht reflektieren, was an das Glitzern und Kräuseln der Wellen des Jangtse erinnert.

Belebt wird der Wolkenkratzer, von dem ein Großteil für Büroflächen vorgesehen ist, durch die Begrünung der vorspringenden Terrassenbereiche. Im oberen Bereich wird es auch ein Hotel geben und an der Spitze eine Dachterrasse mit Schwimmbad, Restaurant und Gartenbereichen, die einen spektakulären Blick über die Stadt bietet. Darüber hinaus wird im Rahmen des Projekts ein zweiter kleinerer Turm in der Nähe errichtet, der das Design des größeren Gebäudes ergänzt. Bislang gibt es keine Hinweise darauf, daß mit dem Bau bereits begonnen wurde.

Ebenfalls im April wird das weltweit tätige Architektur- und Designbüro Populous (o. Populous Holdings Inc.), das auf Sportstätten, Arenen und Kongreßzentren spezialisiert ist, mit dem Entwurf einer neuen Mehrzweck-Veranstaltungsarena (Multifunctional Concert and Congress Center, MUCcc) in München beauftragt, die als Deutschlands modernste und erste klimaneutrale Konzertarena bezeichnet wird und Platz für bis zu 20.000 Zuschauer bieten wird.

(Grafik)

Die MUNICH ARENA ist ein Konzertarena-Projekt der SWMMunich Real Estate GmbH, das in der Nähe des Münchner Flughafens neben einem Technologie- und Innovationszentrum errichtet wird. Das Gebäude wird eine Höhe von ca. 34 m erreichen und die Form einer klassischen kreisförmigen Arena haben, allerdings mit der Besonderheit, daß sich das Tragwerk an der Außenseite des Gebäudes befindet. Das markante Exoskelett soll das Rautenmuster der bayerischen Landesflagge aufgreifen.

Das Projekt wird hier aufgeführt, weil es auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit konzipiert ist, wobei wiederverwertbare Materialien verwendet werden und der gesamte Energiebedarf vor Ort gedeckt wird. Dies soll durch mehrere tausend PV-Paneele auf dem Dach der Arena und rund um das Gelände sowie das Potential für Geothermie und Fernwärme sichergestellt werden. Außerdem wird die Anlage außen mit einer großen Anzahl von Bäumen begrünt.

Die örtlichen Planungsbehörden haben bereits grünes Licht für das Projekt gegeben, das voraussichtlich 2027 (später: 2029) in Betrieb genommen werden kann.

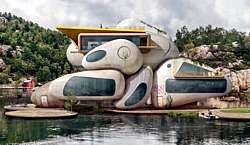

Ende April wird im Rahmen des Gallery Weekend Berlin die bis Juli in der Kunstgalerie Taubert Contemporary laufende Ausstellung Wittgenstein’s Cabin eröffnet, eine Werkserie des spanischen Künstlers Dionisio González aus Sevilla, die sich mit der Idee von Rückzugsorten in der Natur auseinandersetzt und dabei die berühmte Hütte des Philosophen Ludwig Wittgenstein am Eidsvatnet-See in Skjolden, Norwegen, als Ausgangspunkt nimmt.

(Grafik)

Die von den Einheimischen Lille Østerrike genannte Hütte, die Wittgenstein 1914 nach eigenen Plänen errichten ließ, ist ein eingeschossiges Holzhaus mit Satteldach, etwa 7 x 8 m groß, mit drei kleinen Räumen und einem Balkon zur Seeseite. Sie steht auf einem Felsvorsprung etwa 30 m über dem See, mit Blick auf das Wasser und die umliegenden Berge. Um sie zu erreichen, mußte er den See mit einem Boot überqueren oder über Eis laufen.

Für González bildet die Hütte eine Inspirationsquelle für retro-futuristische, amphibische Architekturen, die auf künstlichen Inseln oder direkt auf dem Wasser der Fjorde stehen. Die phantasievollen, teils skulpturalen Entwürfe, die sich bis 2017 zurückverfolgen lassen, wirken wie avantgardistische Experimente oder Raumschiffe. Sie sind als Refugien gedacht, die sowohl Schutz als auch einen Ort der Kontemplation bieten und dabei mit den Elementen – insbesondere dem Wasser – interagieren, wobei die Werke weniger als realisierbare Architektur, sondern als Denkanstoß und künstlerisches Statement zu verstehen sind.

Auch wenn es sich dabei nicht um Solarhäuser handelt, verdient die ausgesprochen individuelle Formgebung eine Erwähnung an dieser Stelle - verbunden mit der Empfehlung, sich das gesamte Œuvre des Künstlers anzusehen.

(Grafik)

Als im Mai 2022 die drei Gewinner der diesjährigen eVolo Skyscraper Competition bekanntgegeben werden, die aus 427 eingereichten Projekten ausgewählt wurden, geht der erste Platz an den Climate Control Skyscraper, der von einem südkoreanischen Team, bestehend aus Kim Gyeong Jeung, Min Yeong Gi und Yu Sang Gu, entworfen wurde.

Die Idee hinter dem Entwurf, der eine futuristische, spitz zulaufende Form aufweist, ist, daß eine Reihe dieser Wolkenkratzern in Küstennähe über den Ozean ragen, um Meerwasser in Regenwolken umzuwandeln, deren Niederschlag dann von Dürre geplagten Gebieten in der Nähe helfen soll. In jedem Turm befindet sich hierfür eine Art Wolkengenerator, der mit unter Druck stehendem Wasserdampf betrieben wird - wobei die Anlage mit Solarenergie versorgt wird.

Die Jury sprach zudem 20 lobende Erwähnungen aus, unter denen sich diverse finden, die man sich auf evolo.us ansehen kann und sollte.

Ein besonderes Design, das im Juli 2022 veröffentlicht wird, stammt von Dmytro Aranchii und seinem Büro Aranchii Architects in der Ukraine, das unter dem Namen Prykhystok Skyscrapers einen phänomenalen, modularen Hochbau entworfen hat, der die Grenzen der Architektur sprengt. Das Projekt zielt darauf ab, vertriebene Menschen vorübergehend und schnell zu beherbergen, indem die Geometrie und Funktion an die jeweiligen Anforderungen angepaßt wird. Der Ansatz soll hier erwähnt werden, auch wenn es derzeit keine Angaben über die angedachte Energieversorgung gibt.

(Grafik)

Die Türme bestehen aus austauschbaren, vorgefertigten Modulen, die einem abgeschnittenen Oktaeder ähneln, und ist es einfach, ihre Größe und Anordnung so zu ändern, daß sie den Bedürfnissen der verschiedenen Flüchtlingsgruppen gerecht werden. Die Module mit einer Höhe von 8,2 m und einer Breite von 10 m bieten ausreichend Platz für drei Stockwerke,wobei jede Etage aus sechs Abschnitten besteht. Aus den Modulen können Wohnungen mit verschiedenen Grundrissen gebaut werden, wobei die Einheiten zur besseren Verschmelzung auch auf den Kopf gestellt werden können.

Die Einheiten können schnell miteinander verbunden und wider getrennt werden, um am richtigen Ort und zur richtigen Zeit die gewünschte Einheit zu bilden. Der typische Wolkenkratzer, der aus drei miteinander verbundenen Gebäuden besteht, bietet neben Wohnungen auch Einrichtungen wie Werkstätten, Verwaltung, Gastronomie und medizinische Versorgung. Flüchtlinge aus verschiedenen Gebäuden können in der horizontalen Verbindung arbeiten und Kontakte knüpfen, ohne den Turm zu verlassen.

Besonders interessant sind die Herstellung und die Mobilität der Module, denn diese werden unter Verwendung von recycelter Kohlefaser oder Glasfaser von automatisierten Roboterarmen in 3D gedruckt, um ein robustes und leichtes Gerüst herzustellen. Und das Hindernis der Höhe der Prykhystoks-Wolkenkratzer wird gelöst, indem jedes Modul in der Oberseite verborgene Rotorblätter besitzt, die bei Bedarf ausgefahren werden, um das Modul autonom an seinen Platz auf dem Turm zu bringen.

(Grafik)

Im Juni zeigt der Designer Thilina Liyanage aus Colombo auf Sri Lanka mit den Entwurf einer pilzförmigen Duplex-Villa mit eigenem Swimmingpool ein idyllisches Ferienhaus, das einen gemütlichen Ort zum Entspannen bietet. Der freiberuflicher 3D-Visualisierer hat noch diverse weiter Entwürfe gestaltet, die sich zumeist an Objekten aus Fauna und Flora orientieren und absolut lohnenswert sind, angeschaut zu werden.

Die Villa mit einem Wohn-/Freizeitraum in der unteren Etage, einem privaten Schlafzimmer samt Balkon im Obergeschoß, einer Terrasse und einem angeschlossenen Swimmingpool besteht vollständig aus Bambus, und das Dach ist mit Terrakotta-Ziegeln gedeckt, um tagsüber für Kühle zu sorgen. Auf dem pilzförmigen Dach der Villa sind 14 PV-Paneele angebracht, um die Bewohner mit Strom zu versorgen.

Direkt über der Decke der Doppelunterkunft befindet sich ein Dachboden, wobei nicht ganz klar ist, ob dieser Raum nutzbar oder zugänglich ist. Alternativ könnte man sich vorstellen, daß sich dort das Batteriesystem der Solaranlage und der Wassertank befinden. Zudem gibt es reichlich energieeffiziente Beleuchtung in und um der Villa, wie auch auf dem Boden des Pools. Bislang handelt es sich allerdings um Visualisierungen und architektonische Entwürfe, denen man allerdings wünscht, in tatsächlich umgesetzte Bauwerke verwandelt zu werden.

(Grafik)

Im August wird das niederländische Architekturbüro MVRDV als Sieger des Wettbewerbs für eine Bebauung am Rande des Finanzbezirks Jiangbei New Area von Nanjing bekanntgegeben, wo schon der o.e. Nanjing Nexus errichtet werden soll. Das preisgekrönte Projekt Oasis Towers ist ein Wohn- und Geschäftskomplex, der aus zwei L-förmigen, 150 m hohen Türmen besteht, die sich an der nördlichen und südlichen Ecke gegenüber stehen.

Das Äußere der Türme mit einer gerasterten Fassade steht in Kontrast zur Innenfassade, die aus kaskadenförmigen Terrassen besteht und den Eindruck eines plätschernden Wasserfalls vermittelt. Die Terrassen sind mit recyceltem Bambus verkleidet und werden mit Bäumen und anderen Grünpflanzen bewachsen sein. In der Mitte des Geländes befindet sich eine üppig grüne ,Oase', die sich langsam nach außen bewegt und harmonisch in die kaskadenförmigen Terrassen einfügt.

Ein drei- bis vierstöckiges Podium bildet einen schützenden Rahmen um das Gelände. Die Oase wird bis zum Rand mit Bäumen und anderen Grünpflanzen bepflanzt, und man kann sie von den Einkaufs- und Geschäftsbereichen aus betrachten, die sich vom Erdgeschoß bis zum dritten Stock erstrecken. Die Grünfläche bietet den Bewohnern der oberen Stockwerke Privatsphäre und sorgt dafür, daß der Trubel in den Einkaufsbereichen nicht zu ihnen vordringt.

Auf dem Dach werden Schilfbeete als Grauwasser-Recycling-System installiert, um Wasser zu filtern und zu reinigen, und eine Wasserwärmepumpe nutzt den angrenzenden Fluß, um den Energieverbrauch zu senken.

(Grafik)

Ebenfalls im August 2022 erscheint das Design einer Superlative: Der Entwurf des in Dubai beheimateten Architekturbüro ZNera Space ist ein riesiges kreisförmiges Gebäude, das den gegenwärtig höchsten Wolkenkratzer der Welt umfängt. Das gemischt genutzte, massive Bauwerk namens Circle Downtown (o. Skypark) würde ein neues Stadtviertel in einer beeindruckenden Höhe von 550 m schaffen.

Der Skypark ist in Büros und Forschungsbereiche für Kultur, Wissenschaft und Bildung unterteilt und soll als räumlicher Hybrid eine neue Art von zeitgenössischem Symbol für die Stadt bilden: Ein grünes und natürliches Wahrzeichen und eine aufregende Bühne für die Menschen, um im Kontakt mit der Natur zu interagieren, zu erleben und zu lernen. Als grüne Lunge soll der Skypark die Luft mit Sauerstoff anreichern, weshalb das Ökosystem mit Sümpfen, Wasserfällen und tropischer Vegetation ausgestattet ist, einschließlich Obstbäumen und Blumen in verschiedenen Farben und Arten.

ZNera Space geht zwar nicht näher auf die Funktionsweise des Gebäudes ein, das sich noch in der Konzeptionsphase befindet, erwähnt aber, daß sich die Besucher mit einem Schienensystem mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h durch den Downtown Circle bewegen würden. Zudem würde eine nicht näher spezifizierte Anzahl von Solarpaneelen den Stromverbrauch des Gebäudes reduzieren, und auch ein Regenwassersammelsystem ist vorgesehen. Wobei fraglich ist, ob das bei den geringen Niederschlagsmengen vor Ort überhaupt sinnvoll ist.

Als nächstes soll ein Blick auf die in diesem Jahr realisierten Projekte geworfen werden:

Im Februar 2022 wird in Magnor, einem bewaldeten Gebiet in Norwegen, der Bau der „weltweit nachhaltigsten Möbelfabrik“ abgeschlossen, der etwa 18 Monate dauerte, nachdem die Planungen dafür im Juni 2019 begonnen hatten. Das The Plus genannte Gebäude der Bjarke Ingels Group (BIG), das auch als Wander- und Campingziel dienen soll, um Besuchern einen Einblick in den Produktionsprozesse des Werks zu ermöglichen, wurde vom Möbelhersteller Vestre in Auftrag gegeben.

Das Innere des Gebäudes, das seinen Namen vermutlich aufgrund seines plusförmigen Designs trägt, ist um vier Hauptproduktionsbereiche herum angeordnet - ein Lager, eine Farbfabrik, eine Holzfabrik und ein Montageplatz - die alle mit einem zentralen Knotenpunkt verbunden sind, in welchem sich ein Logistikbüro und ein mit Bäumen bepflanzter öffentlicher Innenhof befinden, in dem die neuesten Möbel des Unternehmens ausgestellt werden. Die Einrichtung ist teilweise sehr farbenfroh, und es gibt intelligente Roboter und selbstfahrende Lastwagen.

Zu den Baumaterialien der 6.500 m2 großen, offenen Produktionsstätte gehören einheimisches Holz und recycelter verstärkter Stahl. Zur effizienten Beheizung und Kühlung gibt es ein System von Wärme- und Kältespeichern, Wärmepumpen und Energiebrunnen, und auf dem Dach sind 1.200 PV-Paneele angebracht, was dazu führt, daß der Energiebedarf um mindestens 90 % unter dem einer vergleichbaren konventionellen Fabrik liegt. Und die Besucher können eine Terrasse auf dem begrünten Dach betreten.

Im Mai 2022 startet Louis Palmer mit seinem Team in Genf bei den Vereinten Nationen zu einer Tour durch 27 europäische Länder im Rahmen der ersten Etappe ihrer vierjährigen Weltreise mit großen Zielen. Zentrales Element ist der Solar Butterfly, ein rein solar betriebenes Tiny-House, das von einem Elektroauto gezogen wird, das es ebenfalls selbst aufladen kann. Palmer hatte bereits ab Juli 2007 als erster Mensch in 534 Tagen die Welt mit einem selbstgebauten Solartaxi umrundet.

Das neue solare Wohnmobil in Form eines riesigen Schmetterlings besucht auf seiner Reise Projekte und Pioniere und will mehr als 1.000 Lösungen sammeln, um die globale Erwärmung zu stoppen. Diese Lösungen sollen dann in kurzen Filmen veröffentlicht werden, um Millionen von Menschen zu ähnlichen Maßnahmen zu inspirieren. Hierfür ist ein eigenes Fernsehstudio integriert.

Der Solar Butterfly mit Platz für vier Personen ist 10 m lang und im eingeklappten Zustand 2,15 m breit, bunt gestaltet wie ein Schmetterling mit aufgemalten Augen und trägt den Namen Larso - die zwei Silben so und lar umgedreht. Komplett ausgefahren hat das Gefährt eine Wohnfläche von 30 m2 – plus Küche und Bad.

Es besitzt ca. 80 m2 große Dach-Solarmodule, die sich zu riesigen ,Schmetterlingsflügeln’ entfalten. Während der Reise werden zudem die Regenwassernutzung und -reinigung sowie ein solarbeheiztes Wassersystem eingesetzt. Bei den Halts wird das Wohnmobil für die Öffentlichkeit zugänglich sein, um die ultramoderne Wohneinrichtung zu sehen, die zum Teil aus im Meer gesammelten und recycelten Plastikabfällen hergestellt wurde.

Der Solar Butterfly soll 90 Länder auf sechs Kontinenten besuchen und am 12. Dezember 2025, pünktlich zum zehnten Jahrestag des Klimaabkommens, in Paris sein Ziel erreichen.

Auch beim diesjährigen Solar Decathlon Europe, der unter der Beteiligung von 16 Teams aus europäischen Hochschulen im Juni in Wuppertal stattfindet, werden wieder einige sehr interessante Solarhäuser gebaut. So hat ein Team der Universität Stuttgart im Laufe von drei Jahren eine modulare Wohneinheit namens Collab (o. CoLLab) entwickelt, mit der Bestandsgebäude aufgestockt werden können.

Die kleinen Wohneinheiten, die jeweils für Einzelpersonen gedacht sind, bestehen aus einem konstruktiven Gitter aus recyceltem Holz, das auf das bestehende Gebäude aufgestellt wird. In dieses Gitter wird dann die persönlich gestaltbare Wohneinheit eingeschoben. Dadurch reichen die Wohneinheiten nicht bis an den Rand des tragenden Gebäudes. Auf diese Weise entsteht ein offener Raum, der individuell gestaltet werden kann, aber vom tragenden Holzgitter umschlossen wird.

Neben Funktionswänden und Möbeln wie einem einklappbaren Bett und Schreibtisch, beinhaltet die Wohneinheit auch alle technischen Komponenten wie Küche, Bad, Heizung und Kühlung. Für die Heizung sorgt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, deren Luft in einem Solarkamin vorgewärmt wird, um diese möglichst effektiv zu betreiben. Gekühlt wird die Wohneinheit durch ein Wasserspiel.

Die Lücken innerhalb des Holzgitters werden in diesem Bereich mit einem Metallnetz gefüllt, in welchem semitransparente, extrem leichte PV-Module aus organischen Solarfolien der Firma ASCA GmbH & Co. KG integriert sind, die im Winter die Sonnenstrahlen durchlassen, während sie im Sommer ein Teil der Strahlung blockieren, was den Kühlbedarf senkt. Da die Solarfolien, die einerseits die Energie für die Wohneinheit liefern und andererseits Schatten spenden, in Farbe, Form und Größe frei gestaltet werden können, kann die Solarfassade je nach Energiebedarf der Wohneinheit und deren Ausrichtung angepaßt werden.

Im Juli 2022 wird inmitten eines Föhrenwaldes außerhalb von Vänersborg am Ufer des Vänernsees in Schweden der Prototyp des völlig netzunabhängigen und klimafreundlichen Glashaus ATRI der Firma Naturvillan fertiggestellt, das wie ein Gewächshaus mitten in den Bergen wirkt. Der A-förmige Bau sitzt mit einem stabilen Sockel direkt auf dem Berg und hat eine durchgehende Achse, so daß man das ganze Haus auf einen Blick durchschauen kann.

Die Idee, im Glashaus zu wohnen, geht auf den schwedischen Architekten und Forscher Bengt Warne zurück, der im Jahr 1976 in Saltsjöbaden das erste Naturhus (Naturhaus) baut, das auf einem Wohnkern basiert, der von einer isolierenden Glashülle umgeben ist. Auf diese Weise entsteht ein geschützter Outdoor-Bereich, der nicht nur die Lebensqualität in der kalten Jahreszeit verbessert, sondern auch den ganzjährigen Obst- und Gemüseanbau ermöglicht. Darüber wurde in der Jahresübersicht 2015 berichtet. Ein weiterer Vorreiter ist der Erfinder und Konstrukteur Dipl.-Ing. Klaus Becher, der 1993 sein erstes Bio-Solar-Haus errichtet.

Das Besondere an ATRI ist neben seiner Form die Tatsache, daß es so gebaut ist, daß es sich an jedes Wetter anpassen kann. Luft und Licht strömen aus verschiedenen Richtungen ein, und die Architektur ermöglicht eine Interaktion zwischen den verschiedenen Teilen des Hauses, wie den privaten Räumen, den Gewächshäusern und der Natur, die es umgibt. Durch diese Bauweise lassen sich rund 30 % Energie einsparen.

Das Grundstück verfügt über einen eigenen gebohrten Brunnen, dessen Trinkwasser nach Gebrauch gereinigt und von den Pflanzenbeeten im Gewächshaus recycelt wird. Im Winter sorgt der Holzofen in der Küche, mit dem zugleich auch gekocht werden kann, für Wärme und Warmwasser. Und zur Stromerzeugung sind in die Glashülle beidseitig PV-Paneele eingelassen, die die zentrale Batterie des Hauses speisen. Alternativ läßt sich die Batterie mit einem Notstromaggregat aufladen.

Das erst im Frühjahr von Anders Solvarm und Niklas Dahlström gegründete Unternehmen bietet neben dem Modell ATRI - das später auf Airbnb buchbar ist - auch noch die Versionen Mini mit einer Gebäudefläche von 100 m2, einschließlich des Gewächshauses, und einem Kernwohnhaus mit 55 m2; Midi (210 m2/ 110 m2) sowie Maxi (300 m2/135 m2) an. Der ATRI-Prototyp steht auch zum Verkauf: Der Verhandlungspreis liegt bei umgerechnet rund 715.000 €.

Im Kontext: Eine eher schlichte Version bildet das im September 2022 fertiggestellte Projekt Das Glashaus des in Berlin ansässigen dänischen Architekten und Designers Sigurd Larsen, der von einer Familie beauftragt wurde, ein Wochenendhaus zu konstruieren, in welchem sie die Schönheit der Landschaft in der Uckermark im ländlichen Brandenburg genießen kann.

Das Haus verfügt über ein gemauertes Grundgeschoß, große Panoramafenster und ein transparentes Schrägdach, unter dem einen 70 m2 großer Raum ohne jede Unterteilung entsteht. Die Ostseite des Daches besteht aus Polycarbonat, das ein spektakuläres Spiel mit Licht, Schatten und wechselnden Farben erzeugt, wenn die Sonne über das Haus wandert.

Im Erdgeschoß schließt sich an das Wohn- und Eßzimmer mit offener Küche ein Flur mit zwei Schlafzimmern und Bad an. Eine geschwungene Außenwand aus Betonziegeln stellt eine Verbindung zwischen der Terrasse und dem Parkplatz her und fungiert gleichzeitig als Sichtschutz. Wer das Wohngefühl im Glashaus selbst ausprobieren möchte, kann es auch mieten.

Mitte 2022 wird das Wuhan Greenland Center in Betrieb genommen, dessen Bau für die Greenland Group, einem Immobilienentwickler im Besitz der Stadtregierung von Shanghai, im Juni 2012 begonnen hatte. Bei der 96. Etage gab es Mitte 2017 aufgrund finanzieller und anderer Probleme einen zeitweiligen Baustillstand mit anschließender Umgestaltung des Gebäudes.

Greenland

Center

Der ursprüngliche Plan sah vor, daß es 636 m hoch werden und 126 Stockwerke haben sollte, doch dann wurde der Bau aufgrund von Luftraumbeschränkungen gestoppt, was dazu führte, daß das Gebäude nur noch 476 m hoch wurde, mit 101. Stockwerken. Das Wuhan Greenland Center ist trotzdem das aktuell höchste Gebäude Zentralchinas.

Der von Adrian Smith + Gordon Gill Architecture in Zusammenarbeit mit Thornton Tomasetti Engineers entworfene Turm, der 4,5 Mrd. $ gekostet hat, soll eines der energieeffizientesten Hochhäuser der Welt sein und 51 % der Energie im Vergleich zu typischen Bürogebäuden einsparen. Dabei kommen Spitzentechnologien bis hin zu relativ einfachen Lösungen zum Einsatz.

Der Turm mit seiner sich verjüngenden, weichen Form hat eine gewölbte Spitze, die dazu beiträgt, die Windlasten zu reduzieren. Dies wird auch durch die regelmäßig angeordneten Fassadenöffnungen unterstützt, in denen auch die Fensterwaschanlagen und die Be- und Entlüftungssysteme untergebracht sind. Die Lüftungsanlage nutzt ein Enthalpie-Rad, das Energie aus der Abluft zurückgewinnt und zur Vorwärmung oder Vorkühlung der Frischluft verwendet.

Wasserarme Armaturen reduzieren den Verbrauch und damit auch den Energiebedarf für die Wasserförderung im Hochhaus. Außerdem gibt es ein System zur Grauwasserrückgewinnung, eine damit versorgte Verdunstungskühlung sowie ein energieeffizientes Beleuchtungssystem, das mit einer tageslichtabhängigen Steuerung kombiniert ist.

Im August 2022 wird in Seattle die Aegis Living Lake Union Wohnanlage für betreutes Wohnen eröffnet, deren erster Spatenstich im Oktober 2019 erfolgt war. Die von Ankrom Moisan Architects entworfene Anlage mit 100 lizenzierten Betten hat durch verbesserte thermische Hülle, Dreifachverglasung, Wärmerückgewinnung durch Zwangsbelüftung, LED-Beleuchtung, Sensoren zur Überwachung des Verbrauchs und hocheffiziente Geräte einen um 25 % geringeren Energiebedarf als vergleichbare Einrichtungen.

Lake Union

Es gibt hochwertige Gemeinschafts- und Aufenthaltsbereiche, eine Dachterrasse, eine Sky Lounge mit Bar, ein Kino und einen Friseursalon für die Bewohner, die eine 24-Stunden-Betreuung durch qualifiziertes Personal, inklusive Pflegekräfte, Therapeuten und Ärzte genießen.

Wesentlich ist, daß die später mehrfach ausgezeichnete, vollelektrische Wohnanlage komplett emissionsfrei ist und keine fossilen Brennstoffe benötigt, da der Energiebedarf zu 105 % durch eine Kombination aus einer eigenen 78 kW PV-Anlage mit 50 kW Batteriespeicher, einem Wärmepumpensystem sowie Strom aus externen Solarparks gedeckt wird. Zudem werden für Toiletten und Bewässerung Regenwasser und aufbereitetes Grauwasser genutzt, was jährlich ca. 530.000 Liter Frischwasser spart.

Auch im Bereich des Holzbaus und verwandter Themen gibt es in diesem Jahr überraschend viele Entwicklungen, wobei sich hier die Beschreibung ,größtes Holzgebäude der Welt’ immer häufiger finden läßt. Die vielen Projekte räumen jedenfalls mit weit verbreiteten Irrtümern über die Möglichkeiten und die Erschwinglichkeit von Holzbauten auf.

(Grafik)

So beginnt Anfang des Jahres in Kopenhagen der Bau des Marmormolen, das eine der größten zeitgenössischen Holzkonstruktionen in Dänemark sein wird. Das als eine Kombination aus Einzelhandel, Büros und öffentlichem Programm konzipierte Gebäude wird in dem neuen, innovativen Stadtteil Nordhavn am Wasser errichtet, der ein traditionelles Industrieviertel durch ein Wohn- und Technologieviertel mit recycelten Backsteinbauten und Teststrecken für selbstfahrende Busse ersetzt hat.

Das von den Architekturbüros Henning Larsen und Ramboll entworfene Geschäftsgebäude hat eine Fläche von 28.000 m2 und wird in erster Linie für das Unternehmen AP Pension gebaut. Es ist auf der Straßenseite, wo sich die Bahngleise kreuzen, 36 m bzw. acht Stockwerke hoch und fällt auf der gegenüberliegenden Seite zu den Wohnhäusern hin auf drei Stockwerke ab. Das Gebäude ist auf drei Seiten von Grünflächen umgeben, verfügt über einen offenen, begrünten Platz als Entrée und besitzt individuelle Dächer mit Terrassen, Gärten, Schmetterlingshäusern und Bienenstöcken. Hier kann sogar Gemüse für die Cafeteria angebaut werden.

Im Erdgeschoß werden ein Auditorium, Märkte und öffentliche Versammlungsräume untergebracht, während die oberen, privateren Ebenen Arbeitsplätze mit Blick auf die Skyline der Stadt und das Meer bieten. Ein großer Innenhof mit bepflanzten Gärten krönt das Zentrum des Gebäudes. Das Marmormolen sollte bereits 2024 eröffnet werden, doch die offizielle Eröffnung und Inbetriebnahme stehen noch aus und werden nun für das Jahr 2025 erwartet.

Im Januar 2022 erteilt die Cham Swiss Properties den Auftrag für das Projekt Rocket & Tigerli in der Schweizer Stadt Winterthur, das von den Büros Schmidt Hammer Lassen Architects aus Kopenhagen und Cometti Truffer Hodel Architects aus Luzern entworfen wurde und nun von dem Bau- und Immobiliendienstleister Implenia realisiert werden soll.

(Grafik)

Dieser hat gemeinsam mit der Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH) und dem Bauingenieurbüro WaltGalmarini eine neue Holzverbundflachdecke entwickelt, die mit möglichst wenig Hochleistungswerkstoffen möglichst viel Beton ersetzt und den Bau von höheren Holzgebäuden ermöglicht. Bei dem neuen System wird der Betonkern durch Holz ersetzt, was dazu führt, daß der einzelne Träger ein geringeres Gewicht hat.

Das Rocket ist mit 100 m und 32 Stockwerken das höchste sich derzeit in Planung befindliche Wohngebäude in Holzbauweise, das aus einem Holzrahmen und einem Holzkern besteht und keinen Betonkern hat, in dem der Aufzug und die Treppenhäuser untergebracht sind, wie bei Hybrid-Holz-Türmen. Das Äußere wird mit dunkelroten und gelben Terrakotta-Ziegeln verkleidet.

Der Gebäudekomplex mit einer Nutzfläche von ca. 26.000 m2 beinhaltet Mietwohnungen sowie Hotelzimmer. Alle Wohnungen im Turm verfügen über Fensterwände, die viel natürliches Tageslicht hineinlassen. Die Decken werden doppelt so hoch sein und die Fenster sind schräg angeordnet, um das einfallende Tageslicht optimal zu nutzen.

Das Projekt umfaßt neben dem Turm noch drei weitere kleinere Gebäude, die Tigerli, die Wohnraum, Studentenwohnungen, ein Restaurant, Einzelhandelsflächen, eine Skybar und ein Hotel beherbergen werden. Zwischen den Gebäuden befindet sich ein grüner öffentlicher Platz. Weitere Nachhaltigkeitsaspekte der begrünten Gebäude sind ein Fernwärmeanschluß sowie eine PV-Anlage als Teil der Dachlandschaft.

Die Planungen werden bis 2023 überarbeitet, und eigentlich sollte Rocket&Tigerli - benannt nach den früher am Standort produzierten Lokomotiven - bis 2026 fertiggestellt und bezugsfertig sein. Die Sache verzögert sich jedoch, woraufhin der Baubeginn für den September 2025 geplant wird und die Fertigstellung im Dezember 2028 erfolgen soll.

Ein Bauvorhaben in Toronto, das im Februar 2022 in den Fachblogs erscheint, wird nach seiner Fertigstellung möglicherweise das größte Wohngebäude in Massivholzbauweise in Kanada sein. Das lange und schmale Timber House, das sich über einen gesamten Straßenblock erstreckt, ist Teil des geplanten Quayside-Projekts im Hafenviertel der Stadt und soll auf seinen zwölf Geschossen erschwingliche Wohnungen und Seniorenresidenzen beherbergen.

(Grafik)

Das Besondere an dem von David Adjaye Associates entworfenen, ca. 49 m hohen Gebäude ist, daß es mit Pflanzen bedeckt sein wird, wobei die Fassade mit schmalen Balken durchzogen ist und Terrassen in die Struktur integriert werden, um die Grünflächen zu bepflanzen. Urban Farming und Gartenanlagen auf dem Dach sollen zur zur lokalen Lebensmittelproduktion und Verbesserung des Stadtklimas beitragen.

Zu dem 12 Hektar großen Quayside-Projekt am Seeufer von Toronto, das als die „erste vollelektrische, CO2-freie Gemeinde in dieser Größenordnung“ bezeichnet wird, gehören noch weitere Türme wie das von Aluson Brook Architects entworfene Western Curve mit runden Balkonen voller Pflanzen - oder das vom Studio Henning Larsen entworfene The Overstorey, das ebenfalls viel Grün drumherum hat. Daneben gibt es ein Pflegezentrum, Erholungsplätze, einen 8.000 m2 großen Gemeindewald sowie kulturelle Gebäude, die sich auf die Ehrung der lokalen indigenen Nation konzentrieren.

Die notwendige Umwidmung und Baugenehmigung für die erste Entwicklungsphase wird im Juli 2024 vom Stadtrat von Toronto beschlossen, der Baustart für die Infrastruktur und den öffentlichen Raum von Quayside ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen.

Im April 2022 wird erstmals das Projekt C6 öffentlich bekannt gemacht, ein Hybrid-Holzturm in South Perth, Australien, der mit der beeindruckenden Höhe von 183 m (andere Quellen: 191 m) alle bisherigen ähnlichen Bauwerke weit in den Schatten stellen wird. Die Planung und der Bauprozeß werden als Open-Source-Modell veröffentlicht, um Nachahmung und Weiterentwicklung zu fördern.

(Grafik)

Der Turm ist von Fraser & Partners (einem Forschungsstudio von Elenberg Fraser) für die Grange Development entworfen worden und wird kohlenstoffnegativ sein - weshalb es nach dem Symbol für Kohlenstoff im Periodensystem C6 benannt ist. Details zu diesem Aspekt sind bisher nicht bekannt, es ist aber die Rede von einer Energieerzeugung vor Ort und einer Flotte von 80 Tesla-Elektrofahrzeugen für die Bewohner.

Die Struktur des Gebäudes besteht aus einem Betonkern sowie hölzernen Stützen, Balken und Bodenplatten aus etwa 7.400 m3 Brettsperrholz, Brettschichtholz und Furnierschichtholz, die rund 42 % der Struktur ausmachen. Das Innere des Gebäudes, das eine natürliche Belüftung besitzt, wird sich über 48 Stockwerke erstrecken, die zumeist von insgesamt 245 Wohnungen (andere Quellen: 237 - 251) mit 1 - 4 Schlafzimmern belegt sein werden.

Darüber hinaus wird es eine Dachterrasse mit Garten geben, Restaurants und eine vierstöckige offene Piazza mit Freizeit- und Gemeinschaftsflächen. Zudem wird das schlichte Äußere von C6 durch eine fast 3.500 m2 große Grünfläche ergänzt, zu der auch eine urbane Farm gehört, die die Bewohner mit saisonalen Produkten versorgen wird. Nach mehreren Überarbeitungen und Verhandlungen erhält das Vorhaben 2023 die offizielle Baugenehmigung, wann mit dem Bau begonnen werden soll, ist aber noch nicht bekannt.

(Grafik)

Mit seiner Fertigstellung im Juli 2022 wird das von Korb + Associates Architects in Zusammenarbeit mit dem Statiker Thornton Tomasetti entworfene Ascent vom Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) als der höchste Holzturm der Welt anerkannt. Das in Milwaukee, Wisconsin, stehende Wohnhochhaus erreicht eine Höhe von 86,6 m und übertrifft somit den bisherigen Rekordhalter Mjøstårnet in Norwegen um gut einen Meter.

Das 25-stöckige Beton-Holz-Hybridgebäude für ca. 80 Mio. $ besitzt einen Unterbau aus sechs Geschossen aus Stahlbeton mit Parkhaus und Technik, auf denen 19 Geschosse aus Massivholz sitzen (ca. 2.200 m3 Brettschichtholz für Träger und Stützen, dazu Brettsperrholz für Decken). In zwei Betonkernen befinden sich der Aufzugschacht und das Treppenhaus. Die Bauzeit für das Projekt betrug zwei Jahre.

Der Ascent beherbergt in den unteren Etagen Einzelhandels- und Veranstaltungsräume, während es in den oberen 259 Luxuswohnungen mit großzügigen Verglasungen gibt. Weitere Features sind Gemeinschaftsbereiche, eine Dachterrasse, ein Indoor-Pool mit Stadtblick nebst Community-Lounge, Fitness-Center und Bar. Als Nachhaltigkeitsmerkmale werden die hydronische Fußbodenheizung, das energieeffiziente VRF-Kühlsystem, eine moderne Wasseraufbereitung sowie ein Regenwassermanagement genannt.

Im August 2022 erfolgt der Baustart des von Mei Architects and Planners entworfene und für Rotterdam geplante Wohngebäude SAWA, dessen Pläne erstmals im Frühjahr 2019 öffentlich vorgestellt worden waren. Im Mittelpunkt stehen dabei die zirkuläre Holzbauweise, die biologische Vielfalt und die Schaffung gesunder Gemeinschaften mit reichlich Pflanzflächen, und tatsächlich besteht SAWA zu 90 % aus Holz.

(Grafik)

Das mit einem begrünten Dach und bepflanzten Balkonen ausgestattete Gebäude wird als das gesündeste der Niederlande bezeichnet. Es ist außerdem das erste 50 m hohe Wohngebäude in Rotterdam. Es wird etwa 100 Wohnungen beherbergen, mit einem großen Gemeinschaftsdeck im ersten Stock und zahlreichen Terrassen. Das nach den Grundsätzen des offenen Bauens konzipierte SAWA basiert auf Stützen, Bodenbalken und Säulen, um flexible und offene Innenräume zu schaffen. Dies ermöglicht es, die Wohnungen in Zukunft neu anzuordnen, was dazu beiträgt, das Gebäude zukunftssicher für mehrere Nutzungen zu machen.

Beim World Architecture Festival 2021 Anfang Dezember in Lissabon gewinnt das SAWA den Preis der Kategorie Experimentelle Zukunftsprojekte. Zuvor hatte es bereits den ersten Preis bei den Green Good Design Awards gewonnen und war zudem mit dem ARC20 Innovation Award ausgezeichnet worden. Der Baustart erfolgt im August 2022 und die Fertigstellung ist für das Jahr 2028 geplant.

Ende August 2022 veröffentlichte das Potsdam-Institut

für Klimafolgenforschung eine Studie, der zufolge der

Bau künftiger Städte aus Holzwerkstoffen dazu führen könnte, daß

bis zum Jahr 2100 zwischen 10 und 68 Milliarden

Tonnen CO2 eingespart werden. Dies würde aber sehr große,

nachhaltig bewirtschaftete Forstflächen erfordern - ohne daß natürliche

Wälder abgeholzt werden. Die englischsprachige Studie unter dem

Titel ,Land use change and carbon emissions of a transformation

to timber cities' ist im Netz einsehbar.

(Grafik)

Im Oktober 2022 stellt das in Deutschland ansässige Architekturbüro OMT erstmals den Entwurf des mit 28 Stockwerken höchsten Hybrid-Holzturms Afrikas vor, der in Fumba Town auf der Insel Sansibar entstehen soll.

Der in Zusammenarbeit mit Birk Heilmeyer Frenzel Architects, dem Ingenieurbüro Knippers Helbig Advanced Engineers und CPS Developers entwickelte Burj Zanzibar (Turm von Sansibar) mit gemischter Nutzung wird 96 m in die Höhe ragen und 266 Wohneinheiten sowie Freizeit- und Konferenzeinrichtungen beherbergen. Der Turm wird Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft nutzen, das in der ostafrikanischen Region stark vertreten ist, und eine Struktur aus Brettschichtholz, Brettsperrholz und Stahl besitzen, wobei die meisten Komponenten computergesteuert vorgefertigt sind.

Das Bauwerk verfügt über eine dreidimensionale Fassade mit extrudierten Gondeln, die einen 360°-Blick auf den Indischen Ozean ermöglichen. Diese Gondeln betonen die räumliche Gliederung des Turminneren und bieten gleichzeitig einen permanenten Sonnenschutz, um die Hitze für alle Wohnungen im Gebäude zu minimieren. Darüber hinaus reduzieren grüne Dachgärten, bepflanzte Nischen und Loggien die Auswirkungen von Regenwasser und tragen zur Kühlung des Innenklimas bei. Der offizielle Spatenstich ist für Ende 2025 geplant.

![]()

College Street

(Grafik)

Auch das in North Dakota beheimatete Büro ICON Architects präsentiert im Oktober 2022 den Entwurf eines Holzgebäudes, das unter dem Namen 191-199 College Street für Toronto geplant ist und mit seinen 90 m zum höchsten Holzgebäude Nordamerikas werden soll. Der 31-stöckige Turm in der Nähe der Universität wird eine Gruppe bestehender Gebäude ersetzen und auf 19.900 m2 insgesamt 494 Mietwohnungen bieten, von den mehr als 80 % für 40 Jahre als erschwingliche Wohnungen gesichert werden; der Rest ist für marktübliche Mietwohnungen vorgesehen.

Das Projekt steht im Einklang mit dem von Alison Brooks Architects, Adjaye Associates, Henning Larsen und SLA geleiteten Masterplan zur Entwicklung von Torontos Hafenviertel, der die kanadische Stadt in ein Zentrum mit erschwinglichen Wohnungen, öffentlichen Räumen und neuen Geschäftsmöglichkeiten verwandeln soll. Hierzu zählt auch die Entscheidung, die vier dreistöckigen Doppelhaushälften auf dem Areal zu erhalten, um das edwardianische architektonische Erbe zu bewahren.

Das Fassadendesign besteht aus einer hochfesten und leichten Verkleidung mit einer Schicht aus Solarzellen in Form gebäudeintegrierter PV-Paneele, deren gepixeltes Äußeres bei sich ständig ändernden Lichtverhältnissen für ein lebendiges und dynamisches Erscheinungsbild sorgt. Für Heizung und Kühlung sind Luft- und/oder Erdwärmepumpen geplant. Die Baugenehmigung des Toronto City Council wird im Juni 2024 erteilt, der eigentliche Baustart steht aber noch aus.

(Grafik)

Im November 2022 erfolgt in Antwerpen, Belgien, der erste Spatenstich für einen Hybrid-Holz-Wolkenkratzer im Stadtteil Nieuw Zuid, das als autofreien Viertel geplant wird. Entworfen von dem Architekten Shigeru Ban - der schon 2017 das Terrace House für Vancouver vorgestellt hat - und entwickelt von Triple Living, wird der Holzturm schlicht den Namen Ban tragen.

Strukturell wird der Turm mit einer Höhe von 80 m und 25 Stockwerken ziemlich komplex sein und neben dem Hauptwerkstoff Holz auch Stahl und Beton enthalten - für den Kern mit Aufzug und Treppenhaus sowie für einige andere strukturelle Elemente. Der Wolkenkratzer wird von einer Dachterrasse gekrönt, und es wird auch einen japanisch inspirierten Hofgarten des Landschaftsarchitekten Bas Smets geben.

Zudem wird in der Nähe ein weiteres, kleineres Holzgebäude errichtet. Zusammen werden die beiden Gebäude 295 großzügig verglaste Wohneinheiten bieten, von denen einige auch über Balkone und Terrassen verfügen. Die Bauarbeiten sollen im Dezember 2025 abgeschlossen werden.

Im Dezember 2022 kündigt das Architekturbüro Tres Birds den Entwurf eines 12-stöckigen Massivholz-Gebäude mit dem Namen Return to Form an, das im River North (RiNo) Arts District in Denver entstehen soll.

(Grafik)

Tres Birds und das Projektteam aus ARUP, Timberlab, Katz Development und KL&A Engineers and Builders hatte im Juni die 2022 Mass Timber Competition: Building to Net-Zero gewonnen und einen vom Softwood Lumber Board (SLB) und dem USDA Forest Service (USDA) gesponserten Preis in Höhe von 2 Mio. $ erhalten.

Das 12-stöckige Gebäude aus Douglasienholz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern wird 84 Wohneinheiten mit großen Fenstern umfassen, darunter auch vier Penthouse- und 16 Atelierwohnungen. Neun Etagen mit Wohnräumen aus Massivholz sitzen auf einem dreistöckigen Betonpodium, das verschiedene Einrichtungen, Einzelhandel und Parkplätze enthält. Das Tragwerk besteht aus verleimten und laminierten Holzplatten, die aus Bäumen mit kleinem Durchmesser produziert werden. Aus Beton sind neben dem Fundament auch die Treppen und der Aufzugsschacht.

In der untersten Etage sind ein öffentliches Café, eine Lobby, ein Fitneßstudio und Arbeitsräume geplant. Das 41 m hohe Return to Form wird zudem über eine Dachterrasse verfügen, die von den Bewohnern genutzt werden kann. Der erste Spatenstich sollte eigentlich im Juli 2023 erfolgen, doch tatsächlich befindet sich das Projekt im Jahr 2024 noch immer in der ,Pre-Construction’-Phase.

Am Ende dieser Zusammenstellung soll noch anhand zweier Beispiele

auf eine ganz andere und hoch ästhetische Holzbauweise hingewiesen

werden, die auf Bambus basiert.

Residence and Workshop

Zum einen ist das die vom Realrich Architecture Workshop (RAW) bereits 2020 errichtete Piyandeling Artisan Residence and Workshop im Dorf Mekarwangi in Indonesien, wo die Idee umgesetzt wurde, ein Haus aus Bambus zu schaffen, das durch eine wasserdichte Membran geschützt ist, so daß im Inneren rohe, unbearbeitete Materialien verwendet werden können. Hierzu wird eine zu öffnende Hülle aus 30 x 60 cm großen, recycelten Kunststoffpaneelen geschaffen, die die innere Bambusstruktur schützen.

Diese äußere Hülle der dreistöckigen Struktur mit diagonalen Bodenplattenstrukturen bildet einen etwa 80 cm breiten Servicekorridor um das Gebäude herum, der über eine natürliche Belüftung und eine doppelte Wandisolierung für den Kernwohnraum im Inneren verfügt. Das bedeutet auch, daß sich die Fenster zum Korridor hin öffnen lassen. Für das Fundament wird lokaler Stein verwendet, während darüber alles aus lokalem Bambus besteht: Decken und Böden, Stützsäulen, Türgriffe und in die Wände geschnitzte Dekorelemente.

Die Dächer sind mit traditionellen Nipah-Blättern gedeckt und zusätzlich mit einer wasserdichten Membran versehen, um Schutz vor Regen zu bieten und die Lebensdauer zu verlängern. Die großzügige Residenz mit einer wellenförmigen Dachlinie und ebenso gewellten Geländern bietet im Inneren eine Hauptsuite, zwei Schlafzimmer und Gemeinschaftsbäder - und bildet den Traum eines jeden Künstlers von einem Wohnatelier.

Welcome Center

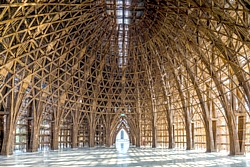

Bei dem zweiten Beispiel handelt es sich um das im Jahr 2021 fertiggestellte Grand World Phu Quoc Welcome Center (o. Vinpearl Phu Quoc) in Vietnam, mit dem das in Ho-Chi-Minh-Stadt (früher: Saigon) beheimatete Büro VTN Architects seine Meisterschaft im Umgang mit Bambus beweist, nachdem es 2015 bereits das Diamond Island Community Center und 2020 das Vedana Restaurant errichtet hatte.

Das neue Gebäude, das eine Höhe von 14,8 m erreicht und auf einem Betonsockel steht, beeindruckt mit einer komplizierten Hauptstruktur, die aus über 42.000 einzelnen Bambusstücken gefertigt ist, welche in mühevoller Kleinarbeit mit Seilen und Stiften zusammengefügt wurden. Darüber liegt ein Strohdach, in das ein Oberlicht eingebaut ist, um das natürliche Licht im Inneren zu maximieren. Von Außen hat das Bauwerk eine eckige Struktur.

Das strukturelle System kombiniert Bögen, Kuppeln und Gittersysteme miteinander, um einen 1.460 m2 großen und aus zwei Kuppelbereichen bestehenden offenen und lichtdurchfluteten Raum zu schaffen, der das ganze Jahr über natürlich belüftet wird. Zusätzlich gibt es eine kleinere Eingangshalle, zu der man durch eine bogenförmige Öffnung gelangt.

Das Thema Holz ist damit aber noch nicht abgearbeitet, denn es gibt

mehrere technische Neuigkeiten in diesem Jahr,

die es unbedingt verdienen, in die Chronologie aufgenommen zu werden.

So wird im März 2022 berichtet, daß Forscher und Ingenieure des Massachusetts Institute for Technology (MIT) um Prof. Caitlin Mueller einen Weg gefunden haben, Beton und Stahl zum Teil durch Holzelemente zu ersetzen, die sonst als Reste verarbeitet werden, nämlich Ast- bzw. Baumgabeln.

Zum Hintergrund: Bei der Baumernte geht es im Wesentlichen darum, Holz-Abschnitte zu gewinnen, die zu geraden Brettern oder Balken für gleichmäßige Strukturen verarbeitet werden können. Alles andere, wie Äste und Astgabeln, werden in die Resteverwertung einsortiert und zu Pellets oder Gartenmulch verarbeitet. Zusammen mit ihrem Team entwickelt Mueller daher ein Konzept, wie ein Teil dieser Holzabfälle sinnvoller eingesetzt werden könnte.

Im Rahmen dieses ,Upcyclings’ sollen Baumgabeln Knotenpunkte in der Baustruktur bilden und auf diese Weise zum Beispiel Stahl ersetzen. Immerhin haben die als Y-förmigen Baumgabeln dank ihrer inneren Faserstruktur das Potential, Kräfte sehr effizient zu übertragen. Da die Baumgabeln aber sehr individuell wachsen und geometrisch perfekte Stahl-Elemente nicht einfach eins zu eins ersetzen können, konzipiert das Team einen ,Design-to-Fabrication-Workflow’, bei dem eine Software verwendet wird, um für die Baumgabeln den richtigen Platz in einer möglichen architektonischen Struktur zu finden.

Um die Tragfähigkeit der Holz-Elemente für den nachhaltigen Hausbau zu beweisen, soll als nächstes der Prototyp eines Pavillons errichtet werden.

In der im Mai 2022 veröffentlichten Studie ,Dynamically Tunable All-Weather Daytime Cellulose Aerogel Radiative Supercooler for Energy-Saving Building’ berichten Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für biophysikalische Chemie, der Georg-August-Universität Göttingen und der Nanjing Forestry University in Harbin über die Entwicklung eines neuen Schaums auf Holzbasis, der Gebäude drastisch kühlen kann.

Holzschaum

Grundlage ist ein Aerogel aus Zellulose-Nanokristallen, die mit Siliziumwasserstoff-Brücken verbunden sind und dann gefriergetrocknet werden. Das Ergebnis ist ein weißer Schaum mit geringem Gewicht, der eine thermische Isolation mit einer integrierten Kühlung kombiniert. Der Schaum kann 96 % des sichtbaren Lichtspektrums reflektieren sowie 92 % der eindringenden Infrarotstrahlung wieder abgeben, weshalb die Entwicklung als ,Strahlungs-Supercooler’ bezeichnet wird.

Der für den Einsatz in Energiesparhäusern gedachte Schaum kann außerdem dynamisch bezüglich seines Verhaltens gegenüber der Außenwelt eingestellt werden. Erreichbar ist dies durch die Komprimierung des Materials: Je weniger es komprimiert ist, desto stärker ist der Kühleffekt.

In einem Experiment wird eine mit Alufolie überzogene Kiste in das neue Material eingehüllt und zur Mittagszeit in einem Außenbereich plaziert, was bei direkter Sonneneinstrahlung zu einem Temperaturunterschied zwischen dem Inneren der Kiste und der Umwelt von 9,2°C führt. In heißer und feuchter Umgebung mit unterschiedlichen Sonnenbedingungen beträgt der Unterschied immerhin noch 7,4°C. Berechnungen zufolge könnte eine Plazierung des Aerogels auf dem Dach sowie an den Außenwänden eines Gebäudes den Kühlenergiebedarf um bis zu 35,4 % senken.

Zur Erinnerung: Bereits 2014 hatten Forscher des Fraunhofer-Instituts für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut (WKI) um Prof. Volker Thole ein Verfahren entwickelt, um aus Holzpartikeln einen Schaumstoff herzustellen - und im März 2021 veröffentlichte eine Gruppe um Prof. Ingo Burgert, Prof. Francis Schwarze und Javier Ribera an der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA) und der ETH Zürich eine Studie über die Entwicklung von piezoelektrischem Holzschaum, mit dem sich beispielsweise Strom aus dem Parkett gewinnen läßt (s.d.).

In Bezug auf die EMPA ist zu ergänzen, daß hier im Mai 2022 auch ein neu entwickeltes System zur Trittschalldämmung bei Holzfußböden vorgestellt wird. Die innovativen Bodenelemente aus Massivholzplatten verfügen über sogenannte akustische schwarze Löcher, die Vibrationen wie Schall aufnehmen und ausschwingen bzw. in Form von Wärme verpuffen lassen. Hierzu werden nach einer spezifischen mathematischen Funktion linsenförmige Vertiefungen in das Material gefräst, in die alle Schallwellen in diesen Bereich hineinlaufen.

Ein anderes Team der Northeast Forestry University und

der University of British Columbia um Orlando

J. Rojas berichtet ebenfalls im Mai über ein neues Verfahren,

das mittels Dimethylacetamid und Lithiumchlorid das Lignin in Pflanzenzellwänden

auflöst und die Zellulose-Nanofibrillen freilegt, winzige Fasern,

die ebenfalls in der Pflanzenzellwand vorkommen. Die Fasern können

sich mit anderen winzigen Fasern verbinden, wodurch das Material

eine eine mechanische Festigkeit erhält, die die

Festigkeit des ursprünglichen Holzes weit übertrifft (,Low-value

wood for sustainable high-performance structural materials’).

Die Besonderheit des Verfahrens ist, daß man für die Form der Wiederverwertung keine ganzen Holzstücke braucht, da auch kleine Stücke, gebrochenes Holz und sogar Sägemehl oder Zellstoff zu dem neuen Material verarbeitet werden können, das zwar nicht mehr wie Holz aussieht, aber einige seiner besten Eigenschaften bewahrt und gleichzeitig stärker wird als Stahl oder sogar Titanlegierungen.

Auch in diesem Fall sollte daran erinnert werden, daß Wissenschaftler der Universität Göttingen um Prof. Holger Militz und der Schweizer Firma Archroma im September 2021 über eine neue Methode berichtet hatten, mit der europäische Nadel- und Laubholzarten auf ähnliche Art behandelt werden, um ihre Feuerfestigkeit zu erhöhen.

Weiter mit der Jahresübersicht der Solarhäuser 2022 ...