Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

Der FormgedÄchtnis-Effekt

Ein dem Curie-Effekt ähnlicher, sich aber sehr viel stärker mechanisch auswirkender

Effekt zeigt sich beim Erhitzen von Nitinol – hier

springt das verformte Nitinol bei einer genau festliegenden Sprungtemperatur plötzlich

in seine ursprüngliche Form zurück. Dies ist eine mechanische

Energieentfaltung, die relativ einfach genutzt werden kann. Das Nitinol

ist auch als Memory-Metall bekannt, als Oberbegriff

wird der Ausdruck Shape

Memory Alloys (SMA) gebraucht.

Der Effekt an sich sei erstmals von Chang und Read im Jahr 1932 an einer Gold-Cadmium-Legierung beobachtet worden. Andere Quellen nennen den Schweden Arne Ölander als Entdecker des Effekts.

Das Nitinol selbst ist eine 1952 (oder 1958 oder 1962, da streiten sich die Quellen) im Naval Ordnance Laboratory entwickelte korrosionsbeständige und hochfeste Nickel-Titan-Legierung mit 55 % Nickel und 45 % Titan. Daher auch der Name: NIckel TItanium Naval Ordnance Laboratory). Auch hier gibt es andere Quellen, denen zufolge das Nitinol auf den deutschstämmigen Wissenschaftler William Bühler zurückgeht, der im Auftrag der US-Navy 1963 eine superfeste, extrem leichte und rostfreie Metall-Legierung entwickelt hat.

Dazu eine kleine Anekdote: Bei dem Beplanken des Buges eines Unterseebootes wurden Nitinol-Platten mit Hilfe von Nieten befestigt. Einer der Arbeiter versuchte die Form dieser Platten besser an den Untergrund anzupassen und dies, wie bei normalem Stahl üblich, durch erhitzen. Hier passierte genau das Gegenteil des Gewünschten. Die Nitinol-Platten formten sich in ihre ursprüngliche Form zurück und zogen dabei die Nieten aus dem Bug. Man sagt, daß der Arbeiter dabei nur durch Glück einer massiven Verletzung entgangen ist. Die Energieentfaltung ist nämlich ziemlich stark, wie man sehen konnte.

Die bis ca. 8 % elastisch verformbare Legierung ist bis 650°C verwendbar. Alternativ zum Nitinol kann auch eine Kupfer-Aluminium-Zink-Legierung genutzt werden, die allerdings nicht ganz so stabil ist.

In ihrer Mikrostruktur bestehen diese Metalle aus Kristallen, die mehrere stabile Zustände zulassen. Je nach Temperatur ‚verschieben’ sich diese mikroskopischen Bereiche. So kann ein Memorymetall, je nach Temperatur, zwischen zwei verschiedenen Formen hin und herpendeln.

Die Herstellung bei einer Verarbeitungstemperatur um 500°C ist ziemlich aufwendig, da nur durch eine äußerst exakte Mischung der Metalle die Temperaturbereiche für die stabilen Formen ‚eingestellt’ werden können. Da es sich hier um Legierungen handelt, und nicht um das ‚Zusammenkleben’ zweier Metalle, ist ein Memory-Metall auch kein Bimetall.

Die Idee, daß sich mit einem derartigen Effekt durch die zyklische Umwandlung von thermischer in mechanische Energie auch Arbeit gewinnen läßt, scheint zuallererst wohl Ridgway M. Banks gekommen zu sein, da dieses System mit seiner ‚endogenen Energieentfaltung’ in der Literatur auch unter Banks Machine geführt wird. Ich liste ihn auch in der Datenbank der neuen Energie auf.

Das System ist sehr einfach: Nitinolschleifen werden abwechselnd in kaltes und heißes Wasser getaucht und verändern bei jedem Wechsel schlagartig ihre Form – wobei diese Veränderungen durch ihre starke mechanische Kraftentfaltung in der Lage sind, über entsprechende Zwischenstufen Energie in nutzbarer Form zu erzeugen. Die Sprungtemperatur, d.h. der Unterschied zwischen hart und starr als der einen, und weich und biegsam als der anderen Materialbeschaffenheit, liegt bei 30°C bis 40°C (andere Nennungen sprechen sogar von 50°C, möglicherweise hängt dies mit unterschiedlichen Legierungen zusammen).

Ab 1971 beschäftigt sich das Krupp-Forschungsinstitut in Essen mit der Entwicklung eines Nitinol-Motors, der aus drei Nitinol-Stäben besteht und warmes und kaltes Wasser nutzt.

Joachim Jorde, bei Krupp für die Weltraumforschung zuständig, erklärt: „Verbiegt man einen Nitinol-Teil, dann ändert diese mechanische Spannung das Atomgefüge. Wird das Metall auf eine bestimmte Temperatur erwärmt, passiert das umgekehrte: Die Legierung bekommt dabei so viel Energie zugeführt, daß ihre Atome schlagartig in die ursprüngliche Formation zurückspringen. Diesen Vorgang nennt man eine spannungsinduzierte martensitische Umwandlung, die reversibel ist.“

Im Gegensatz zu den bekannten Bimetallen kann Nitinol auf Dauer belastet werden und verformt sich schlagartig – und dies beliebig oft. Bei Krupp hat ein Draht seit 1976 schon über 2 Millionen mal den Temperatur- und Formwechsel schadlos überstanden (Stand 1983).

Es liegen auch Vorschläge vor, denen zufolge derartige Maschinen in Form von ‚Riesenrädern’ die Abwärme von Kraftwerken nutzen sollen – und sei es auch nur, um diese Abwärme statt an das Wasser an die Luft abzugeben. An einem Modell von Banks aus dem Jahr 1973 wird an der Universität Berkeley ein Wirkungsgrad von 25 % festgestellt, was verwundelich ist, denn ansonsten spricht man zumeist von Wirkungsgraden um einige Promille.

Banks entwickelte in Berkeley eine funktionierende Maschine, die auch auf den Nobelpreisträgertagung 1974 in Lindau vorgeführt wird. Die Nitinol-Schleifen tauchen während der Rotation eines Rades abwechselnd in das 30°C bzw. 40°C warme Wasser ein, wobei sich das Material ständig spannt und wieder entspannt. Diese mechanische Energie wird in die Drehbewegung des Rades umgesetzt.

Interessanterweise veröffentlicht das Institute of Parapsychological Research der American Parapsychological Society im Jahre 1975 einen Bericht, dem zufolge Menschen mit höherem Psi-Faktor Teile aus Nitinollegierung unabhängig von der Temperatur auf psychokinetischem Wege leicht zum Wechsel zwischen den beiden Formen bringen können. Leider habe ich keine weiteren Informationen über dieses interessante Experiment finden können, eine Verifizierung steht daher noch aus.

In Deutschland wird Ende der 1970er Jahre die Kernforschungsanlage Jülich damit beauftragt, Versuche mit Nitinol-Modellmaschinen durchzuführen.

Mitte der 1980er wird sogar ein dreifacher Memory-Effekt entwickelt: Bei einer Raumtemperatur von 25°C sind zum Beispiel die Streifen gestreckt. In kochendem Wasser bei 100°C bzw. in einer Kältemischung von - 38°C rollen sich die Streifen auf, und zwar jeweils in entgegengesetzter Richtung.

Herstellerfirmen für Nitinol sind zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich IBM, Hitachi, Westinghouse, Furukawa und Memory Metalls. Einige Unternehmen beginnen billigere Legierungen auf Kupferbasis zu entwickeln, sehen sich anfänglich aber mit der Schwierigkeit einer schnellen Versprödung konfrontiert. 1988 werden jedoch schon Legierungen entwickelt, die bis zu 90 Millionen Veränderungen aushalten (Wechsel zwischen Alpha- und Beta-Phase).

Ebenfalls 1988 bekommt Prof. Ingo Müller der TU-Berlin einen Förderpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft für seine Forschungen an Nitinol. Unter anderem hat er ebenfalls eine Kraftmaschine gebaut. 1996 veröffentlicht Müller gemeinsam mit F.-U. Glasauer eine Konzeptstudie mit dem Titel ,Drum- and Disc-Engine with Shape Memory Wires’. Von diesem Konzept wird an der TU auch ein Prototyp gebaut.

Weitere Nitinol-Wärmekraftmaschinen werden von Frederick Wang, F.-U. Glasauer und A. D. Johnson entwickelt. Doch obwohl es reichlich geeignete natürliche Wärmedifferenzen auf der Erde gibt, ist es bislang noch zu keiner nennenswerten kommerziellen Anwendung des Formgedächtnis-Effekts gekommen.

2005 wird bekannt, daß Ridgeway Banks inzwischen an einem Gerät arbeitet, das einen elektrischen Generator betreiben kann.

Im Jahr 2009 wird schon von verschiedenen Anwendungen berichtet, für die der Einsatz von Formgedächtnislegierungen ideal ist. Beispielsweise in der Weltraumtechnik: Sonnensegel können sich dank Formgedächtnismetallen im Weltall entfalten. Oder in der Kardiologie: Stents sind kleine röhrchenförmige Gittergerüste aus Memorymetall. Sie werden zusammengefaltet in Blutgefäße eingeführt, dehnen sich hier aus und verhindern, daß die Gefäße verstopfen.

Der Weg zum ausgereiften Produkt ist jedoch lang und schwierig, da die Eigenschaften der Formgedächtnis-Werkstoffe äußerst komplex und nur schwer vorherzusagen sind. Anstatt wie bisher viele Prototypen herzustellen, bevor ein Bauteil mit den gewünschten Eigenschaften zum Einsatz gebracht werden kann, entwickeln Forscher am Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik (IWM) um Dirk Helm eine numerische Simulation, mit der viele Fragen schon im Vorfeld beantwortet werden können.

Mit Hilfe dieser Simulation wird u.a. ein winziger Greifer für die Endoskopie entwickelt, wie sie normalerweise nur mit Hilfe von Gelenken realisiert werden können. Die Forscher können nun die wichtigsten Eigenschaften des Bauteils, wie dessen Festigkeit oder Schließkraft, vorausberechnen und das elastische Bauteil, das gut sterilisierbar ist und ohne Gelenke auskommt, wesentlich leichter entwickeln und herstellen. Mit der Simulation kann zudem abgeschätzt werden, wie langlebig diese modernen Werkstoffe sind.

Ende 2009 verlautet aus den USA, daß das Department of Energy mit 2,7 Mio. $ General Motors fördert, um den funktionierenden Prototyp eines mit Shape Memory Alloys ausgestatteten Geräts zu bauen, das die Wärmeenergie von Motorabgases nutzt, um die Energie über einen elektrischen Generator in Strom zum Aufladen der Batterien von Hybrid- oder Elektrofahrzeugen zu wandeln.

Im Juli 2010 folgt eine Meldung der University of Maryland, wo ein neues ‚smartes’ Metall entwickelt wurde, das die Effizienz von Klima- und Kälteanlagen um bis zu 175 % steigern und gleichzeitig flüssige Kältemittel ersetzen soll. Die als ‚thermisch-elastisch’ bezeichnete Legierung funktioniert wie ein herkömmliches Kompressor-System, verbraucht aber weit weniger Energie. Das Team (Ichiro Takeuchi, Manfred Wuttig and Jun Cui) nutzt bei seinem Prototyp eine Zwei-Zustands-Formgedächtnislegierung, die abwechselnd Wärme absorbiert oder erzeugt. Das mit 0,5 Mio. $ vom DOE unterstützte Projekt, das mit General Electric Global Research und dem Pacific Northwest National Laboratory kooperiert, will bald mit den ersten Test beginnen, auch wenn der Weg bis zur kommerziellen Produktion noch sehr lang sein mag. Im April 2011 wird das neue ‚smartes’ Metall vom Office of Technology and Commercialization der Universität als ‚Physical Sciences Invention of the Year’ ausgezeichnet.

Der Pyroelektrische Effekt

Der pyroelektrische Effekt ist ein Phänomen, das zuerst von

dem antiken griechischen Philosophen Theophrastus im

Jahr 314 v. Chr. beschrieben wurde, als er bemerkte,

daß der Edelstein Turmalin statische Elektrizität erzeugt und Strohspreu

anzieht, wenn er erhitzt wird.

Als Pyroelektrizität bezeichnet man das Erscheinen positiver bzw. negativer elektrischer Ladungen auf entgegengesetzt orientierten Oberflächenbereichen von polarisierten dielektrischen Materialien infolge einer Temperaturänderung, von deren Geschwindigkeit die Intensität des Effektes abhängt. Den pyroelektrischen Effekt zeigen Kristalle mit spontaner Polarisation (Polarisation ohne äußeres elektrisches Feld) unterhalb ihrer Curietemperatur. Als Ursachen gelten die Längenänderung in der Kristallachse, d.h. in Richtung der Polarisation (piezoelektrische Aufladung) sowie die Änderung der permanenten Polarisation.

Pyroelektrische Materialien mit praktischer Bedeutung sind: TGS, LiTaO3, LiNbO3, Nb2O6, NaNO2, modifiziertes Bleizirkonat (Keramik), Pb5Ge3O11 sowie Polyvinylidenfluorid PVDF (Polymerfolie). Zur Anwendung gelangt der Effekt zum Nachweis elektromagnetischer Strahlung, wobei die Vorteile eines pyroelektrischen Detektors seine wellenlängenunabhängige Empfindlichkeit, die reine Wechsellichtempfindlichkeit, eine kurze Ansprechzeit sowie die Funktion bei Raumtemperatur sind.

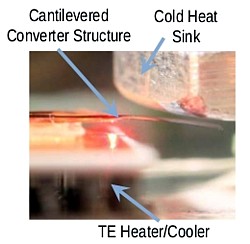

Als Beispiel einer Umsetzung sei die im Mai 2011 aus

dem Oak Ridge

National Laboratory (ORNL) gemeldete Nachricht angeführt,

derzufolge eine Gruppe um Scott

Robert Hunter daran arbeitet, thermoelektrische Bauelemente

mit einem Wirkungsgrad von 10 – 30 % zu entwickeln – auch wenn diese

im Grunde keine echte Thermoelektrika darstellen. Statt dessen nutzt

das Team das Phänomen der Pyroelektrizität (auch

pyroelektrischer Effekt oder pyroelektrische Polarisation genannt),

bei dem es sich um die Eigenschaft einiger piezoelektrischer Kristalle

handelt, auf eine zeitliche Temperaturänderung mit einer Ladungstrennung

zu reagieren, um einen neuartigen Pyroelectric

Thermal Energy Harvester zu entwickeln.

Im Gegensatz zu thermoelektrischen Vorrichtungen, die eine konstante Temperaturdifferenz verwenden um eine ebenfalls konstante Spannung bereitzustellen, erzeugen pyroelektrische Materialien die Spannung nur für eine kurze Zeit, und zwar so lange, wie sich die Elektronen in dem kristallinen Material von einem Ende zum anderen bewegen. Bislang fand der pyroelektrische Effekt kaum Anwendungen, da er nur Wirkungsgrade zwischen 1 % und 5 % erreichte.

Den Wissenschaftlern zufolge ist der Schlüssel zu einer effizienteren Energieumwandlung und höheren elektrischen Stromerzeugung ein schneller Temperaturwechsel entlang dem pyroelektrischen Material. Bei dem neuen System kommen 1 mm lange, 0,5 mm breite und 0,3 mm dicke mikro-elektromechanische Strukturen (Micro Electro-Mechanical device, MEMS) mit frei schwingenden Auslegern zum Einsatz, die jeweils zwischen 1 mW und 10 mW produzieren können.

Werden diese MEMS erwärmt und abgekühlt, wird ein in wechselnden Richtungen fließender Strom initiiert. Dieser entsteht dadurch, daß die Ausleger so befestigt sind, daß sie mit der Wärmequelle in Verbindung stehen und sich aufgrund ihrer bimetallischen Zusammensetzung biegen, sobald die Wärme sie erreicht. Die Spitze des heißen Auslegers kommt dadurch mit der kalten Oberfläche des Kühlkörpers in Kontakt, worauf der Ausleger rasch seine Wärme verliert und sich wieder zurückbiegt, um ein weiteres Mal mit der heißen Oberfläche in Berührung zu kommen.

Der Ausleger schwingt so lange zwischen der Wärmequelle (50°C – 1.000°C) und der Wärmesenke hin und her, wie die Temperaturdifferenz zwischen der heißen und der kalten Oberfläche aufrecht gehalten wird. Auf einer Fläche von einem Quadratzoll (= 6,4516 cm2) lassen sich 1.000 Stück dieser Strukturen stapeln. Mit einem Array aus 100 x 50 Geräten und einer Fläche von 10 x 10 cm werden Spitzenleistungen zwischen 5 W und 50 W erzielt.

Um zu anwendungsbereiten Geräten zu kommen, müssen aber noch einige Schwierigkeiten behoben werden, wie z.B. Strahlungsverluste über Vakuum-Lücken. Zudem werden pyroelektrische Materialien mit großem pyroelektrischen Koeffizienten über einen breiten Temperaturbereich benötigt. Immerhin sind viele dieser Materialien bis zu 1.200°C oder mehr stabil. Anschließend will man 1 W Prototypen bauen, um die Effizienz und Skalierbarkeit zu demonstrieren, bevor als nächste Stufe der Entwicklung Arrays mit bis zu 100 W auf dem Plan stehen.

Nach einem ausführlichen Bericht, der im Mai 2012 erscheint (,Review of pyroelectric thermal energy harvesting and new MEMs based resonant energy conversion techniques’), ist aber nichts Neues mehr über diesen Ansatz zu hören.

Sie unter Micro Energy Harvesting: Wärme.

Der Elektrokalorische Effekt

Bei dem elektrokalorischen Effekt handelt es sich um die Umkehrung des

pyroelektrischen Effekts, bei dem Wärme zur Ausbildung eines elektrischen

Feldes führt. Statt dessen werden hier die Moleküle von

bereits vorgekühlten Ionenmischkristallen durch ein elektrisches

Feld ausgerichtet. Nach Ausschalten des Feldes können die Molekülrichtungen

zwei zusätzliche Freiheitsgrade einnehmen und nutzen zur größeren

Bewegung die Umgebungsenergie. Dadurch kommt es zu einer adiabatischen

Abkühlung.

Der elektrokalorische Effekt genoß vor allem in den 1950er bis 1970er Jahren die Aufmerksamkeit der weltweiten Forschergemeinde. Allerdings waren die Ausprägungen dieses Effekts bei den bisher darauf untersuchten Materialien stets so gering, daß eine großtechnische Anwendung unmöglich schien. Das mangelnde mikroskopische Verständnis verhinderte auch lange Zeit, daß man in Computersimulationen effektiv nach passenden Materialien suchen konnte.

Nun haben Forscher beobachtet, daß dieser Effekt überraschend stark in dünnen Schichten eines Ferroelektrikums auftritt und dadurch möglicherweise herkömmliche Kühlverfahren ablösen kann. Dem Team um Alex Mischenko von der University of Cambridge gelingt es 2005 einen Stoff zu finden, der den elektrokalorischen Effekt in ‚gigantischem Ausmaß’ aufweist. Mischenko und seine Kollegen berichten von entsprechenden Messungen an dünnen Filmen aus Blei-Zirkonat-Titanat (PZT), wie sie unter anderem in Infrarot-Sensoren Verwendung finden. Bei 226°C reduziert eine angelegte Spannung von 25 V die Temperatur immerhin um 12° Kelvin. Zum Vergleich: Den bisher stärksten Effekt hatte man mit einer Temperaturveränderung von 2,5° Kelvin gemessen – wozu allerdings eine Spannung von 750 V nötig war.

Wodurch diese Wirkung auf mikroskopischer Ebene hervorgerufen wird, ist noch nicht eindeutig geklärt. Möglicherweise führt das Anlegen eines elektrischen Feldes bei den Molekülen eines Ionenkristalles dazu, daß diese sich ausrichten, also einen geordneteren Zustand einnehmen – denn genau so beschreibt die Physik eine Temperaturabnahme. Schaltet man das Feld aus, können die Moleküle wieder all ihre Ausrichtungen einnehmen. Das erfordert Energie, die der Umgebung entzogen wird – die Außenwelt wird abgekühlt.

Das Team hat inzwischen auch ein elektrisches Festkörper-Kühlgerät entworfen, welches Kühler nach dem Peltier- oder dem magnetokalorischen Effekt in seiner Wirkung übertreffen könnte. In diesem Modell wird das elektrokalorische Element (EC-Element) durch thermoelektrische Schalter (zum Beispiel nach dem Peltier-Prinzip) von Wärmequelle und Wärmeabfuhr isoliert. Die Peltier-Elemente benötigt man, um den Wärmefluß zum EC-Kühler zu steuern. Für eine praktische Anwendung müßte man allerdings die Dicke der Filme erhöhen, um ihre Kühlkraft zu steigern. Und zum Abdecken eines weiten Temperaturbereich benötigt man EC-Elemente mit unterschiedlichen Arbeitstemperaturen.

Das Prinzip könnte zum Beispiel Computer-Komponenten zur Wärmeabfuhr verhelfen. Parallel wäre es möglich, mit dem Umkehreffekt Abwärme in nützliche elektrische Energie zu verwandeln. Optimiert man den einen Effekt, führt das notwendigerweise auch zur Verbesserung des anderen.

Weiter mit dem Thermoionischen Generator...