Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

MICRO ENERGY HARVESTING

Felder und Wellen

Funkwellen (I)

Eine fast vergessene Technik, welche die Energie der Trägerwelle von

Rundfunksignalen zu ihrem Betrieb nutzt, bildet der seit vielen Jahren

bekannte batterielose Detektorempfänger (o. Kristall-Radio

bzw. -Detektor). Da es darüber im Netz sehr ausreichend Material gibt,

angefangen mit der Entdeckung der Gleichrichtereigeschaften von Kristallen

durch Karl Ferdinand Braun im Jahr 1874,

muß dieses hier nicht wiederholt werden. Es gibt aber noch diverse

andere Umsetzungen.

In den 1920er und 1930er Jahren nutzen Kleingärtner, deren Parzellen in der Nähe starker Mittelwellensender stehen, die Energie der Radioübertragungen, um ihren Strom gewissermaßen aus der Luft zu beziehen. Als Antennen dienen ihnen dabei ihre Gartenzäune, an die mit einem Kupferkabel Glühlampen angeklemmt werden, deren anderer Pol geerdet wird. Abends beleuchten sie damit ihre Gärten.

mit Radio-Motor

Dies geschieht auch in Frankfurt, wo die nach Berlin und Leipzig dritte regionale Funkgesellschaft am 1. April 1924 ihren Sendebetrieb mit 700 W Leistung startet, was bereits ein Jahr später auf 1,5 kW erhöht wird.

Als die parasitäre Energienutzung derart überhand nimmt, daß die Sendeenergie so stark gedämpft wird, daß nach wenigen Kilometern ein Empfang des Heiligenstock-Senders kaum noch möglich ist, wird ein Gesetz erlassen, welches solche Basteleien verbietet.

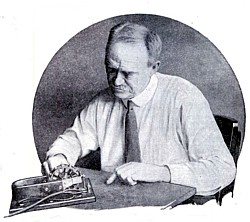

Daneben gibt es jedoch schon früh Ansätze, die Energie der Funkwellen

auch zu motorischen Zwecken zu nutzen. Der amerikanische Film-, Rundfunk-

und Fernseherfinder Charles

Francis Jenkins aus Washington D.C. baut bereits in den 1920er Jahren

einen winzigen Radio-Motor. Die Trägerwelle eines lokalen Senders

reicht aus, um ihn in hohe Rotation zu versetzen.

In seinem Buch Vision by Radio – Radio Photoghraphs von 1925 schreibt er allerdings, daß sich der Motor nur zum Teil durch die Funkleistung der entfernten Station gedreht habe und zum Teil durch lokalen Strom, „ebenso wie ein Lautsprecher betrieben wird“.

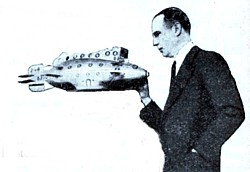

mit Modell-Luftschiff

In der Ausgabe vom Januar 1929 des US-Magazins Modern

Mechanix erscheint eine kurze Meldung über das Modell-Luftschiff von Bernays

Johnson aus Newark, New Jersey, an dem dieser seit zehn Jahren

experimentiert und das er nun auf der jüngsten Boston

Radio Exposition ausstellt.

Statt Propeller und Motoren zum Fliegen zu benötigen, soll eine leistungsstarke Funkwelle ausreichen, um den Zug der Schwerkraft zu neutralisieren und das Luftschiff in der Höhe zu halten. Gesteuert werden kann es „aus sich selbst heraus oder vom Boden aus“, wie es in dem Bericht heißt. Leider ist mir bislang nicht gelungen, nähere Details über diese interessante Innovation zu finden.

Nach einer Lücke von mehreren Dekaden, in denen sich auf diesem Sektor

anscheinend nichts mehr getan hat, melden Joseph B. Tate aus

Sausalito und David E. Brown aus Mill Valley, die

aber beide in Kalifornien leben, im Jahr 1985 das

Patent für ein seismisches Warnsystem an, dessen Besonderheit seine

autonome Stromversorgung aus Funksignalen ist (US-Nr. 4.628.299,

erteilt 1986).

Das hierfür eingesetzte Ambient Power Module (APM) der beiden ist eine einfache elektronische Schaltung, die eine Gleichstrom-Niederspannung von bis zu mehreren Milliwatt liefert, wenn sie mit einer Antenne verbunden und geerdet wird, um die Potentialdifferenz zwischen Luft und Boden zu nutzen. Die Höhe der Spannung und der Leistung bestimmt sich durch die Antennenabmessungen und den lokalen Geräuschpegel im Radiofrequenzbereich.

In den Beschreibungen wird von einem lose um ein 3-Zoll-Kunststoffrohr gewickelten Draht und einer Peitschenantenne gesprochen. Dabei soll eine mehr als 30 m lange Langdrahtantenne in einer horizontalen Position etwa 10 m über dem Boden am besten funktionieren. Die Angaben eines Outputs von 36 V und 9 W werden allerdings angezweifelt. Weitere Details finden sich auf der Homepage rexresearch.com.

Tate beschreibt in einem im Herbst 1990 im Magazin Whole Earth Review erschienenen Artikel, daß er bereits 1979 damit begonnen habe mit Methoden zu experimentierten, Radioenergie in nutzbare elektrische Energie zu verwandeln. Mit dem Ausgang von wenigen Millivolt, die er mit einer horizontalen Antenne etwa 6 m über dem Boden erzielt, kann er eine Digitaluhr betreiben. Später gründet er die Firma Ambient Research in Sausalito und baut APM-Aufzeichnungsstationen, um langfristige Messungen durchzuführen.

Wichtigkeit erlangt das Thema, als sich im April 1984 ein Erdbeben der Stärke 6,0 etwa 145 km von einer APM-Station in Sausalito ereignet und Tate einige Zeit später bei Auswertung der Daten bemerkt, daß der APM-Ausgang sechs Tage vor dem Erdbeben im Laufe des Nachmittags für mehrere Stunden auf weniger als die Hälfte des Normalwerts gesunken ist. Was ihm eigenartig vorkommt, da die meiste Energie des APM von Rundfunksignalen kam, und die Sendestationen auch an jenem Nachmittag die gleiche Leistung ausstrahlten wie sonst.

Nachdem er seine Beobachtungen weiterleitet, wird er schon zwei Wochen später von William Daily aus dem Lawrence Livermore National Laboratory eingeladen, an der Datenerhebung zu Funkstörungen vor Erdbeben mitzuwirkung, die von der Behörde United States Geological Survey finanziert wird. Ob sich Tate später noch mit der Energiegewinnung aus Funkwellen beschäftigt hat, ließ sich bislang nicht herauszufinden.

Auch die Firma Hewlett-Packard

Co. in Palo Alto beantragt

das Patent für einen ,Self-powered network access point’ an (US-Nr.

6.141.763, angemeldet 1998, erteilt 2000).

Als Erfinder werden Mark T. Smith aus San Mateo in

Kalifornien und Gerald G. Maguire Jr. aus Stockholm,

Schweden, angegeben. Dieses Gerät extrahiert seine Energie ebenfalls

aus den Funksignalen, die es empfängt.

Ein weiteres Patent namens ,Energy harvesting circuits and associated methods’ wird im Jahr 2003 von Marlin H. Mickle, Christopher C. Capelli und Harold Swift angemeldet (US-Nr. 20040085247). Die nächste Patentanmeldung erfolgt 2005 durch die University of Pittsburgh unter dem Namen ,Recharging method and apparatus’ (US-Nr. 7.567.824, erteilt 2009), gefolgt von einem Patent ,Passive RF energy harvesting scheme for wireless sensor’, das die Siemens Corp. in Iselin, New Jersey, 2007 anmeldet (US-Nr. 8.552.597, erteilt 2013). Hier werden als Erfinder Zhen Song und Chellury R. Sastry benannt. Es ist allerdings nicht darüber festzustellen, daß aus diesen Patenten jemals Produkte entwickelt worden sind.

Als Begriff für die ganze Energie der Funkwellen um uns herum setzt

sich im englischsprachigen Raum derweil der etwas schwammige Ausdruck Ambient

Energy (Umgebungsenergie)

durch. Präziser ist der Begriff RF-Energy (für radio

frequency, was dem deutschen HF für Hochfrequenz entspricht). In Bezug

auf die Umsetzung wird die elektromagnetische Strahlung von Wi-Fi-Systemen,

die mit 2,4 und 5,9 Gigahertz arbeiten, zunehmend allgegenwärtig und

als ideal betrachtet, um sie für die Stromversorgung zukünftiger

verteilter Elektronik zu nutzen.

Im Oktober 2006 wird bekannt,

daß ein Team am Oak Ridge National Laboratory die

Nutzung von Funkwellen für den autonomen Betrieb elektronischer Kleingeräte

untersucht.

Die Tests bestätigen, daß die Energie der Radio- und Fernsehsignale erlaubt, zwischen einigen Hundert Mikrowatt und einigen Hundert Milliwatt drahtlosen Strom zu ‚ernten’ - je nach Entfernung und Stärke des Senders. Es läßt sich allerdings nichts darüber finden, ob die entsprechenden Arbeiten in den Folgejahren weitergeführt worden sind.

Die Firma Texas Instruments (TI) präsentiert im November 2008 mit

der CC430-Plattform die Kombination einer leistungseffizienten, hochfunktionellen

Mikrocontroller-Einheit (MCU) und einem Low-Power-RF-Transceiver auf

einem einzigen Chip.

Mit dem TMS37157 wird einige Zeit später passive Niederfrequenz-Schnittstelle angeboten, die für kurze Reichweite, ohne Batterie, dafür mit Zwei-Wege-Kommunikation für Anwendungen wie Datenerfassung und medizinische Biosensoren gedacht ist und durch HF-Energie betrieben wird, welche von einer Basisstation übertragen wird.

Seit 2008 kursieren im Netz Berichte und Video-Clips

des Erfinders Ismael Aviso von den Philippinen, der

behauptet, sein selbst gebautes Elektrofahrzeug, das mit einem 11 kW

Motor und einer 12 V Batterie läuft, ausschließlich über eine Antenne

mit der elektrostatischen oder der Energie von Radiowellen wieder aufzuladen.

Die Antenne soll die Energie von Signalen im Bereich von 750 MHz bis

1,2 GHz aufnehmen können.

Daneben erfindet Aviso auch noch einen bewegungslos arbeitenden elektrischen Generator (motionless electric generator, MEG), eine Abstoßungskraft-Technologie und einen ,Universal-Motor’, welcher diese Abstoßungskraft nutzt. Außerdem beschäftigt es sich mit der HHO-Elektrolysezellen-Technologie.

Partnerschaft mit der Tech Cache Ltd. wird im Juli 2011 in Sacramento, Kalifornien, die Firma Aviso Energy LLC gebildet, die Aviso und seine Technologie in die USA bringen soll. Nach mehreren Ankündigungen von Demonstartionen der Technologie und ebenso häufigen Verschiebungen wird Avisos Werkstatt im August 2012 durch den Taifun Saola zerstört und sein Haus teilweise unter Wasser gesetzt. Obwohl die meisten Erfindungen nicht zu stark beschädigt werden, ist dies das Letzte, was man davon hört. Aviso konzentriert sich derweil auf den Verkauf von alkalischem Trinkwasser.

Anfang 2009 erklärt

der Chip-Hersteller Intel,

daß man künftig Handys, Notebooks und andere Mobilgeräte mit quasi

unendlicher Akkulaufzeit ausstatten will, indem man sie mit Chips

bestückt, die Energie aus ihrer Umwelt beziehen.

Als Beispiele für die unterschiedlichen Energiequellen werden die Körperwärme und Bewegungsenergie des Nutzers, Solarzellen, die gleichzeitig als Display dienen und/oder elektromagnetische Wellen genannt, wie sie Rundfunk- und TV-Sender erzeugen.

(Intel)

Die Forscher von Intel Research Seattle um Joshua R. Smith stellen gemeinsam mit Alanson Sample von der University of Washington (UW) in Seattle eine markttypische, kleine Wetterstation für Haushalte vor, die samt LCD-Display komplett durch die Energie der Funksignale des 4,1 km entfernten KING-TV Fernsehsendeturms betrieben wird. Die Station sendet ihr Signal auf Kanal 48 zwischen 674 und 680 MHz mit einer effektiven Sendeleistung (ERP) von 960 kW. Die einfache UHF-Fernsehantenne ‚zapft’ davon eine Leistung von 60 µW ab.

Intel beschäftigt sich seit einiger Zeit außerdem noch mit einer Form der drahtlosen Energieübertragung, die an die Spulentechnologie von Nikola Tesla erinnert. Ich werde zu gegebener Zeit ein gesondertes Kapitel unter dem Stichwort WiTricity verfassen, da sich inzwischen zunehmend mehr Forscher und Unternehmen damit befassen (in Arbeit).

Ende 2009 wird zudem ein implantierbarer Sensorchip vorgestellt, der Nervensignale aufzeichnen kann und dabei sehr wenig Energie verbraucht. Die Sensorplattform namens NeuralWISP bezieht ihren Strom von einer Funkquelle, die bis zu einem Meter entfernt liegen kann. Aus der geernteten 1,8 V Versorgung zieht das gesamte System durchschnittlich 20 μA.

Backscatter

Bei dem Versuch kommt dabei ein handelsübliches RFID-Lesegerät zum Einsatz, das gleichzeitig auch zur Datensammlung verwendet wird, um die Aktivitäten im zentralen Nervensystem einer Motte auszulesen, während sich diese bewegt.

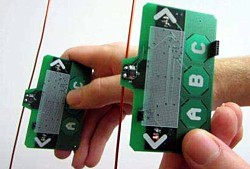

Wie Meldungen vom August 2013 zu entnehmen ist, wird an der UW unter der Leitung von Prof. Shyamnath Gollakota (o. Shyam Gollakota) zudem an Geräten gearbeitet, mit denen die Benutzer ohne Batterien mitein ander kommunizieren können. Die als Ambient Backscatter bezeichnete Technologie kann kabellose Signale sowohl als Energiequelle, als auch zur Kommunikation nutzen.

Die Forscher testen die scheckkartengroßen Prototyp-Geräte, die mehrere Fuß voneinander entfernt plaziert werden, indem sie bei jedem Gerät Antennen an gewöhnliche Leiterplatten anbauen, auf denen ein LED-Licht blinkt, wenn ein Kommunikationssignal von einem anderen Gerät empfangen wird. Gruppen der Geräte werden in einer Vielzahl von Aufstellungen in der Gegend von Seattle installiert, darunter an Positionen innerhalb eines Wohngebäudes, an einer Straßenecke und auf der obersten Ebene eines Parkhauses.

Obwohl diese Standorte im Bereich von weniger als 0,5 km bis zu 10 km entfernt von einem Fernsehturm liegen, stellt sich heraus, daß alle Geräte in der Lage sind, miteinander zu kommunizieren, auch die, die am weitesten von dem Fernsehturm entfernt sind. Ein Manko ist vor allem die noch geringe Reichweite dieser Kommunikation, die sich in Gebäuden auf 50 cm und im Freien auf 75 cm beläuft.

Neben ihrer Verwendungen in Sensornetzwerken könnten die Ambient Backscatter, die pro Sekunde etwa 1 Kilobit Daten liefern, auch in die Wände von Gebäuden und Brücken oder in Autoteile installiert werden, um bei strukturellen Beschädigungen Alarm zu schlagen. Ebenso ist es möglich, diese Technologie in Geräte einzubauen, die mit Akkus arbeiten, wie etwa Smartphones. Diese könnten demnach so konfiguriert werden, daß sie in Fällen eines leeren Akkus immer noch SMS-Nachrichten senden können – durch den Einsatz von Strom aus den TV-Signalen der Umgebung.

Die Forschungen werden über einen Google-Faculty-Forschungspreis und durch das Center for Sensorimotor Neural Engineering der National Science Foundation (NSF) finanziert.

Im Februar 2014 folgt die Meldung, daß die Informatiker der UW zwischenzeitlich ein Low-Cost-Gestenerkennungssystem entwickelt haben, das ohne Batterien betrieben wird und den Benutzern erlaubt, ihre elektronischen Geräte – vor den Blicken versteckt – mit einfachen Handbewegungen zu steuern. Der AllSee genannte Prototyp, der für weniger als einen Dollar umgesetzt werden könnte, nutzt bestehende TV-Signale sowohl als Energiequelle als auch zum Erkennen der Befehlsgesten des Benutzers.

Das Gerät besteht aus einem kleinen Sensor, der an einem elektronischen Gerät wie z.B. einem Smartphone angebracht werden kann und einen Ultra-Low-Power-Empfänger verwendet, um aus den drahtlosen Übertragungen um uns herum Gesten-Informationen zu extrahieren und zu klassifizieren. Dies ist möglich, da die Handgesten einer Person die Amplitude der Funksignale in der Luft verändern.

Und im Gegensatz zu den bisherigen drahtlosen Gestenerkennungstechniken, die Dutzende Watt Leistung verbrauchen und für den mobilen Einsatz oder das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT; manchmal auch: low-energy Internet of Things, LE-IoT) nicht geeignet sind, benötigt AllSee nur 10 µW Leistung und kann daher auf den mobilen Geräte auch immer aktiviert bleiben.

Im August 2014 zeigen der Informatiker Bryce Kellogg und seine Kollegen an der UW in einem einfachen Versuchsaufbau, wie man durch die Manipulation eines W-Lan-Signals batterielose Geräte drahtlos ans Internet anschließen kann.

Die Wi-Fi Backscatter (W-LAN Rückstreuung) genannte Technik funktioniert dabei extrem energiesparsam. Dabei ist der zu vernetzende Sensor mit einer speziellen Antenne ausgerüstet, welche die Intensität eines vorhandenen W-LAN-Signals modulieren kann. Das System reflektiert gewissermaßen die W-LAN-Wellen, verändert sie dabei aber ein wenig. Anstatt sich in ein W-LAN-Netz einzuwählen, moduliert es dessen Charakteristik in einer Weise, die z.B. von einer Laptop-Software registriert werden kann.

Dabei ist die Veränderung so gering, daß die dafür nötige Energie aus dem W-LAN-Feld selbst bezogen werden kann. Eine grobe Analogie wäre das schnelle Ein- und Ausschalten eines Autoradios, um so Morsesignale zu verschicken. Durch diese Veränderungen können erstaunlich gut Daten übermittelt werden, bereits im Versuchsaufbau werden ein Kilobit pro Sekunde erreicht, bei weniger als 10 µW Energieaufnahme und bis zu 2,1 m Abstand.

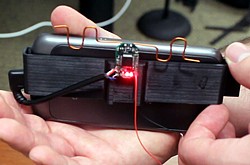

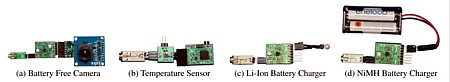

Eine weitere Entwicklung stammt vom Juni 2015. Diesmal stellen UW-Wissenschaftler den Prototypen einer kabellosen Energieübertragung mittels gewöhnlicher Router vor, die sie Power over WiFi (PoWiFi) nennen. Sie nutzen dabei die ca. 1 W betragende Leistung, mit der Router Daten übertragen, um diese mit einer kleinen Antenne aufzufangen und in Gleichstrom umzuwandeln. Der im Netz einsehbare Bericht darüber erscheint im Dezember unter dem Titel ,Powering the next billion devices with wi-fi’.

Dabei befindet sich die Antenne 5 m von dem Router entfernt, um mit der aufgefangen Energie eine batterielose Minikamera mit Strom zu versorgen. Allerdings muß die Antenne für jeden 174 x 144 Pixel Schnappschuß, den die ausgebaute Smartphone-Kamera macht, 35 Minuten lang Signale vom Router empfangen. Weitere Versuche werden mit einem Temperatursensor durchgeführt, der sich unter Hinzufügung eines Akkus sogar aus etwa 9 m Entfernung betreiben läßt.

Allerdings muß erwähnt werden, daß für den Versuch ein spezieller WLAN-Router mit drei 2,4-GHz-Funkmodulen konstruiert wurde, der pro Modul das Zehnfache der hierzulande erlaubten Leistung abstrahlt - und das auch noch als kontinuierliches Signalrauschen, auch wenn keine Daten übertragen werden, damit im zeitlichen Mittel genug Leistung ankommt. Anders als es die Meldung der Forscher suggeriert, funktioniert die Idee mit aktuell üblicher WLAN-Technik im Alltag aber nicht.

Im Oktober 2015 gründen Smith und Gollakota zusammen mit Kellogg, Aaron Parks und Vamsi Talla ein Unternehmen in Seattle mit dem Namen Jeeva Wireless Inc., um die kabel- und batterielosen Sensorgeräte zu produzieren. Der Name leitet sich vom Sanskrit ab, bedeutet Leben und deutet auf eine unsterbliche Seele hin, was laut Smith auch auf Geräte zutrifft, die für einen dauerhaften Betrieb vorgesehen sind. In sechs bis neun Monaten sollen Geräte zur Demonstration der Plattform bereitstehen, um bereits im Folgejahr als Produkte in den Verkauf zu gehen.

der Jeeva Wireless

Im Juni 2016 erhält die Jeeva Wireless einen Zuschuß von der National Science Foundation (NSF) in Höhe von 225.000 $, und bei einer ersten Finanzierungsrunde im Januar 2017 kann das Unternehmen 1,2 Mio. $ einsammeln. Besondere Presse bekommt die Firma durch ihre Entwicklung eines passiven Wi-Fi-Systems, das Übertragungen mit 10.000-mal weniger Energie als herkömmliche Methoden erlaubt. Eine andere Aussage ist, daß der Parsair genannte Chip, der die Kommunikation mit Hilfe von Reflexionen ermöglicht, anstatt ein eigenes Funksignal zu erzeugen, 100 Mal weniger Strom als herkömmliches Bluetooth verbraucht.

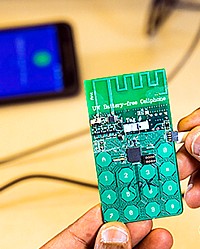

Unter dem gleichlautenden Namen Jeeva Wireless wird im August der Prototyp eines batterielosen Einplatinen-Mobiltelefons aus handelsüblichen Komponenten vorgestellt, das nur 3 µW Strom verbraucht. Das Telefon empfängt Strom aus aus HF-Wellen, die von einer nahe gelegenen Basisstation gesendet werden. Mit einer als Rückstreuung bekannten Technik kann das Telefon einen Sprachanruf tätigen, indem es dieselben Wellen modifiziert und an die Basisstation zurückreflektiert. Das Modell könnte in der Herstellung nur 1 $ kosten.

Im Februar 2018 gibt es bei einer zweiten Finanzierungsrunde 2,0 Mio. $ von Rocketship.vc - sowie durch die NSF eine zusätzliche Förderung in Höhe von 1,4 Mio. $ (andere Quellen: 750.000 $). Außerdem stellt die Jeeva Wireless eine Technik zur Übertragung von HD-Videos mit 99 % weniger Stromverbrauch vor, die einen RF-Harvester besitzt, der aus einer 2-dBi-Dipolantenne und einem Gleichrichter besteht, der eingehende HF-Signale auf dem 900-MHz-ISM-Band in Niederspannungs-Gleichstrom umwandelt. 2020 folgen weitere 125.000 $ seitens der NSF.

Im Mai 2021 befindet sich die Konnektivitätsplattform von Jeeva in der Pilot-Testphase mit einer Reihe von Produktmarkenkunden, die das Unternehmen aber noch nicht nennt. Die Firma hat unterdessen Anwendungen wie einen vernetzten Insulin-Pen entwickelt, der den Verbrauch überwacht und Daten mit dem Pflegepersonal austauscht, oder ein Produkt zur Verfolgung der Kühlkette von Impfstoffen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Zu einem späteren, nicht genau datierbaren Zeitpunkt erhält die Jeeva Wireless von der Silicon Valley Bank ein Darlehen in Höhe von knapp 221.000 $, das zum Erhalt von zwölf Arbeitsplätzen beiträgt, wie es heißt. Danach lassen sich keine weiteren Meldungen mehr finden, und auch die Homepage der Firma ist nicht mehr erreichbar.

An der UW geht die Forschungsarbeit derweil weiter - und bereits im Juli 2017 wird über ein Telefon berichtet, das mit der Energie von Funksignalen und Licht aus der Umgebung betrieben wird. Es soll „das erste funktionierende Mobiltelefon sein, das fast keinen Strom verbraucht“. Der aus handelsüblichen Komponenten gebaute Prototyp funktioniert mit nur wenigen Mikrowatt Strom, den es aus HF-Signalen von einer etwa 30 m entfernten Basisstation oder aus Licht über eine winzige Solarzelle von der Größe eines Reiskorns bezieht.

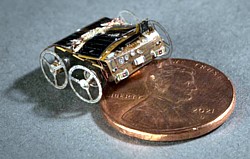

Eine weitere Meldung aus der UW stammt von September 2023. Diesmal berichten die Fachblogs über einen Miniroboter namens MilliMobile, der sich ohne Energiequelle an Bord bewegt, da er mit einer Solarzelle ausgestattet ist, die jegliche Art von Umgebungslicht in Strom umwandelt. Im Dunkeln kann er ebenfalls umher rollen, indem er Radiowellen in elektrische Antriebsenergie umwandelt. Der von einem Team um Kyle Johnson und Zachary Englhardt entwickelte Roboter soll im Schwarm Daten sammeln und das Internet der Dinge revolutionieren.

Die kleine Maschine, die auf eine Fingerkuppe paßt und so viel wiegt wie eine Rosine, kann sich auf allen glatten Böden bewegen, allerdings nur sehr gemächlich. Pro Stunde schafft sie höchstens 10 m. Andererseits ist der Roboter ein Kraftprotz, denn er kann das Dreifache seines Eigengewichts an Nutzlast schleppen, wie z.B. Kameras oder Sensoren. Die Daten übermittelt er per Bluetooth über eine Entfernung von bis zu 200 m. Der entsprechende Bericht ,MilliMobile: An Autonomous Battery-free Wireless Microrobot’ ist im Netz einsehbar.

Zurück zur Chronologie: Auch die Firma Nokia arbeitet 2009 an

einem Zusatzgerät für Handys, das Radiowellen aus der Umgebung in Strom

umwandelt und in das Mobiltelefon einspeist. Der aktuelle Prototyp

aus dem Nokia Research Center im britischen Cambridge, an dem ein Team

um Markku Rouvala arbeitet, kann aus den Radiowellen

von W-LANs, Mobilfunkantennen, TV-Sendern und anderen Quellen eine

Stromleistung von 3 – 5 mW erzeugen,

was bereits einen unbegrenzten Standby-Betrieb möglich macht. Möglich

sollen sogar 50 mW sein.

Wie beim o.g. Kristalldetektor lassen die schwingenden Magnetfeldkomponenten des einlaufenden Radiosignals in der Antennenspule Elektronen oszillieren, wodurch ein schwacher Induktionswechselstrom entsteht, der in Gleichstrom umgewandelt werden kann. Um die Leistung zu erhöhen, soll das Nokia-Gerät einen noch größeren Ausschnitt aus dem Radiofrequenzspektrum umwandeln. Der dazu erforderliche Breitband-Empfänger kann Signale mit einer Frequenz zwischen 500 MHz und 10 GHz abzapfen - ein Bereich in dem sich viele mit Radiowellen arbeitende Kommunikationskanäle befinden.

Nokia gibt noch keine Details über das Projekt preis, ist aber zuversichtlich, daß sich innerhalb von drei bis vier Jahren in ein Produkt daraus entwickelt. Das Unternehmen plant, die Technik in Verbindung mit anderen energiesammelnden Ansätzen zu verbinden, wie z.B. in das äußere Gehäuse des Handgerätes eingebettete Solarzellen.

Was in den darauffolgenden Jahren geschieht, ist unklar. Allerdings spricht Nokia im November 2023 noch immer von der „Vision, daß Geräte Energie aus ihrer Umgebung, aufnehmen, um sich mit Strom zu versorgen“. Bevor die Technologie der Null-Energie-Geräte auf den Markt kommt, müssen der Firma zufolge aber noch diverse Herausforderungen bewältigt werden. Dazu gehören die Entwicklung geeigneter Zugangs-, Übertragungs-, Ortungs- und Funkressourcen-Managementtechniken, die Ermittlung von Frequenzen und Topologien und die Integration von Sicherheitsprotokollen mit geringer Komplexität ... was immer das alles auch heißen mag.

Ein weiteres interessantes Konzept bilden die Fraktal-Antennen,

die eine sehr große Zahl von Frequenzen gleichzeitig empfangen können.

Dieser Vorschlag aus dem Jahr 2009 geht auf den Elektroningenieur Jack

Passerello aus Anaheim, Kalifornien, zurück, der schon in

die Entwicklung der ersten Computer-Chips involviert war. Leider läßt

sich nichts darüber finden, ob diese Sache weiter verfolgt wurde –

zumindest nicht im Zusammenhang mit dem Einfangen von RF-Energie.

D. Bouchouicha und F. Dupont von

der französischen Firma STMicroelectronics (STM) in

Tours stellen gemeinsam mit Kollegen der École Supérieure d’électronique

de l’ouest (ESEO) und der Université de Tours im

März 2010 eine Machbarkeitsstudie für einen HF-Energie-Harvester

vor.

Da Messungen der HF-Leistungsdichte in der städtischen Umwelt zeigen, daß die Leistung sehr gering ist und in einem breiten Frequenzband verteilt liegt, entwickelt das Team ein Breitbandsystem, das die maximale Energie abfängt und in der Lage ist, einen Gleichstrom um 12,5 pW zu liefern. Mit einem ebenfalls vorgestellten schmalbandigen System werden über 400 pW erzielt.

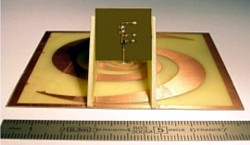

Die Leistung beider Systeme ist zwar zu gering, um einen autonomen Betrieb der Geräte zu gewährleisten, doch die geerntete Energie kann in einer Mikro-Batterie oder einem Superkapazitor gespeichert werden. Um die Leistung zu erhöhen, können zudem auch Antennen-Arrays Verwendung finden, wobei die Forscher in Ihrem Bericht bereits eine Spiralantenne zeigen, mit der 63 nW erzielt werden.

Ab 2013 bietet die Firma eine Entwicklungsplattform für innovative berührungslose Speicher mit HF-Energy-Harvesting-Funktionen an (M24LR Discovery Kit), die einen energieautarken, Batterie-freien Betrieb gewährleisten. Daneben werden von STM auch noch ICs angeboten, welche alle Funktionen integrieren, um entweder mit einer Solarzelle oder mit einem Thermoelektrischen Generator (TEG) elektronische Schaltkreise zu versorgen und Batterien aufzuladen.

Fraglich ist allerdings, ob derartige Technologien in Deutschland überhaupt

erlaubt sind. Laut § 248 c des Strafgesetzbuches ist

das Anzapfen ,fremder Stromquellen’,

zu denen das Gericht möglicherweise auch Funksignale zählen könnte,

eine Straftat, die mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren

geahndet werden kann...

Anders ist die Sachlage, wenn man selbst für das Sendesignal sorgt.

Die 2003 von Matt Reynolds, einem

Professor an der Duke University, gegründete Firma Powercast

Corp. aus

Pittsburgh, Pennsylvania, verkauft ab 2010 beispielsweise

ein System namens Powercaster

Transmitter, mit dem sich ein Sensor aus der Ferne über einen

Abstand von 12 – 14 m mittels Radiosignal aufladen läßt (P2110B). Die

Sensoren überwachen z.B. die Raumtemperatur in automatisierten

Systemen, welche die Heizungs- und Klimaanlagen in Bürogebäuden steuern.

Daneben bietet das Unternehmen mit ihren Powerharvester genannten Empfängern eingebettete drahtlose Energiequellen an, die erneuerbare Energie durch Umwandlung von Radiowellen in Gleichstrom liefern, und dies mit einem Wirkungsgrad von über 70 %. Der Output beträgt bis zu 5,5 V bei 50 mA.

Gemeinsam mit Prof. Jochen Teizer am Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) entwickelt Reynolds zudem den Prototyp eines Schutzhelmes, der einen kleinen Mikroprozessor nebst Piepser besitzt, welcher eine Warnung klingen läßt, wenn sich auf einer Baustelle gefährliche Geräte nähern. Auch dieses System verbraucht so wenig Energie, daß diese aus den umgebenden Radiowellen gewonnen werden kann. Die Entwicklung wird teilweise von der National Science Foundation (NSF) finanziert.

In Kooperation mit der Firma Microchip Technology Inc. stellt die Powercast im Oktober 2010 das ,Lifetime Power Energy Harvesting Development Kit’ für drahtlose Sensoren vor, um entsprechende Anwendungen zu demonstrieren und zu entwickeln. Grundlage ist vermutlich das von Microchip Technology und der Cymbet Corp. bereits im Juli dieses Jahres vorgestellte Development Kit für solare Anwendungen (XLP 16-bit).

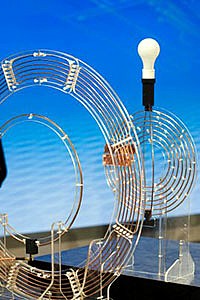

der Georgia Tech

Die nächste Meldung aus dem Georgia Tech stammt vom Juli 2011, als Prof. Manos Tentzeris und sein Team einen Sensor (links im Bild) und eine Ultra-Breitband-Spiralantenne mit Energiefang-Fähigkeit in verschiedenen Frequenzbereichen vorstellen, die mit Inkjet-Technologie auf Papier oder flexible Polymere gedruckt werden können. Wobei die Antenne sehr stark dem weiter oben gezeigten Modell der Firma STM ähnelt.

Das Team ist bereits in der Lage, durch die Nutzung der Energie aus TV-Signalen einige Hundert Mikrowatt Gleichstrom zu generieren, erwartet jedoch, daß Multi-Band-Systeme bis zu 1 mW oder mehr sammeln können, was genug wäre, um kleine elektronische Geräte zu betreiben, darunter eine Vielzahl von Sensoren und Mikroprozessoren. Im Versuch gelingt es, mit der elektromagnetischen Energie einer 500 m entfernten Fernsehstation erfolgreich einen Temperatursensor zu betreiben.

Als die Arbeitsgruppe im Jahr 2006 mit dem Inkjet-Druck von Antennen begann, funktionierten diese nur bei Frequenzen von 100 oder 200 MHz. Inzwischen ist es möglich, Schaltungen zu drucken, die von 100 MHz - 60 GHz funktionsfähig sind, wenn sie auf einen Polymer gedruckt werden, und damit einen Bereich vom UKW-Rundfunk bis hin zu Radarfrequenzen abdecken.

Das Team arbeitet außerdem daran, die Energiefang-Technologie mit Superkondensatoren und Taktbetrieb zu kombinieren, um auch Geräte versorgen zu können, die mehr als 50 mW benötigen. Als Anwendungsbereiche sehen die Forscher in erster Linie die Bereiche Sicherheit, Energieeinsparung, strukturelle Integrität, Lagerungs- und Qualitätsüberwachung sowie tragbare Biomonitoring-Geräte. Die Forschungen werden von mehreren Sponsoren unterstützt, darunter der National Science Foundation (NSF), der Federal Highway Administration und Japans New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO).

Die Powercast führt 2017 Lösungen für die Stromversorgung von Geräten der Unterhaltungselektronik ein und bringt 2018 den ersten kabellosen Stromsender auf den Markt, gefolgt 2019 von dem Wireless Charging Grip als weltweit erstem kabellos aufladbaren Gaming-Produkt. Bis 2022 liefert die Firma 15 Millionen PCC110 RF Harvester-Chips aus, die weitere Entwicklung kann auf der Unternehmenshomepage verfolgt werden.

Im Januar 2010 demonstriert der US-Elektronikhersteller RCA auf

der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas sein Airnergy getauftes

Akkuladegerät (später: AirPower),

das die Funksignale eines Drahtlos-Netzwerks nutzt, um die Akkus aufzuladen.

Wie schnell die aus der Luft gegriffene Energie die Akkus lädt, hängt von der Anzahl der Funknetze, der Sendeleistung des W-LANs und der Entfernung des Ladegeräts vom Sender ab. In der CES-Messehalle mit zwanzig und mehr in unmittelbarer Nähe funkenden Drahtlos-Netzen kann ein Blackberry-Akku binnen 90 Minuten von einem Drittel auf volle Kapazität aufgeladen werden.

Das Gerät hat etwa die Größe eines Mobiltelefons und besitzt einen Micro-USB-Anschluß. Im Inneren befinden sich eine Antenne, die 2,4 GHz WiFi-Signale empfängt, sowie ein Konverter, der die WiFi-Energie in Gleichstrom wandelt, welcher in der On-Board-Batterie gespeichert wird. Laut RCA wird der Funklader bereits im Sommer in den Vereinigten Staaten für etwa 40 $ erhältlich sein. Bis 2011 soll die Technik dann so weit geschrumpft werden, daß man sie direkt in Akkus einbauen kann.

Später wird die Markteinführung zuerst auf den Herbst, dann auf den Winter 2010 verschoben. Und schon im März 2011 antwortet RCA auf entsprechende Anfragen, daß das Projekt inzwischen ,gestorben’ sei. In den Kommentaren wird vorgerechnet, warum: Selbst bei einem Wirkungsgrad von 100 % könne das Gerät nur eine Laderate von 0,0133 mW erreichen, was 0,0318 mWh innerhalb von 24 Stunden bedeutet. Bei einem typischen Handy-Akku mit einer Kapazität von 4.000 mWh würde es daher 12.579 Tage bzw. 34,5 Jahre dauern, um mit dieser Laderate die Batterie einmal aufzuladen.