Buch der Synergie

| Blättern |

TEIL C

TEIL C

Elektro- und Solarschiffe (V)

2011

Das Jahr 2011 beginnt mit der Präsentation

einer weiteren Super-Yacht des britischen Designers Richard

Sauter,

der uns oben bereits begegnet ist. Die 44 m lange Yacht heißt Ocean

Empire LSV (life support vessel), ist mit einem 350 kW Daimler

Turbo Compound DD16 BueTec Motor ausgestattet und wird dazu mit Hilfe

von Solar-, Wind- und Wellenenergie betrieben.

(Grafik)

Die Yacht besitzt zwei hydroponische Farmen von zusammen 30 m2 sowie Einrichtungen zur Angelfischerei. Die wichtigste Energiequelle ist daher die Sonne, die den hydroponischen Anlagen Licht spendet und mittels 400 m2 SunPower-Solarzellen 70 kW Strom produziert. Der Wind wird mit einem automatisierten, 80 m2 großen Skysail-Drachen aufgefangen (ca. 200 kW) und kann das Schiff auf eine Geschwindigkeit von bis zu 18 Knoten beschleunigen. Außerdem wird mit dieser Energie das 16 t schwere GM ESS2 Batteriesystem des Boots aufgeladen. Um die Energie der Wellen einzufangen wird ein besonderes Dämpfungsystem namens Motion-Damping-Technology (MDR) genutzt (ca. 50 kW).

Auf der Ocean Empire LSV ist Platz für zehn Gäste und acht Crew-Mitglieder, der Preis beginnt ab 17 Mio. $ und die Bauzeit bis zur Lieferung dauert etwa 18 Monate.

Im Januar 2011 gibt die Firma WaveJet

Technologies in Santee, Kalifornien, bekannt, daß sie den ersten batteriebetriebenen,

miniaturisierten Wasserstrahl-Antrieb für Surfboards entwickelt hat,

der nun in der Walden WaveJet Serie eingesetzt werden.

Die im Board integrierten Batterien reichen 30 min. lang und können es bis auf knapp 20 km/h beschleunigen, was immerhin zwei bis drei Mal schneller ist, als mit den Armen zu paddeln. Der Preis für das Board beträgt 4.500 $.

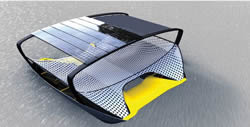

Im Februar folgt unter dem

schon anderweitig genutzten Namen Float ein Solarkatamaran,

der allerdings ein völlig anderes und wesentlich ansprechenderes

Design hat. Der Entwurf von Jeffrey Greger aus dem kalifornischen San

Jose und seinem Partner, dem Designstudenten Timo

Bücker von der Hochschule

Darmstadt, läßt sich am besten als solar betriebene schwimmende Hängematte

für vier Personen zum Relaxen auf ruhigen Gewässern beschreiben.

(Grafik)

Die geringe Anzahl der Einzelelemente ermöglicht einen einfachen Auf- und Abbau. Das zusammenlegbare und sehr leichte Solarboot kann auf dem Dach eines Autos transportiert werden, wobei die Schwimmkörper als Dachbox dienen.

Das Boot hat ein Solar-Paneel nebst schattenspendenden Lamellen auf der Oberseite und besitzt einen von Lithium-Ionen-Akkus angetriebenen Elektromotor. Weitere Features sind ein Stauraum, eingebaute Lautsprecher, LED-Rückleuchten und ähnliches. Steuerung und Entertainment erfolgen über ein drahtloses Control-Panel.

Eine

Art Schiff mit Unterwasseraussicht ist das EGO compact

semi-submarine, ein kleines Tauchboot, das Platz für zwei

Personen bietet und erstmals im Februar 2011 auf

der Miami Boat Show gezeigt wird. Hersteller ist die südkoreanische

Firma Raonhaje.

Im Gegensatz zu einem echten U-Boot kann EGO allerdings nicht vollständig unter Wasser verschwinden – doch es ist nur ein kleiner Teil davon zu sehen, wenn es im Wasser liegt. Die beiden Auftriebskörper befinden sich oberhalb der Wasserlinie, während der Pilot und sein Passagier in der Kapsel sitzen, die vorn und an den Seiten große Acrylglasfenster besitzt.

Der Antrieb des 387 x 327 x 270 cm großen und 3,5 t schweren Aussichtsbootes erfolgt mit Hilfe von 2 x 2 kW Elektromotoren und ausrichtbaren Schraubantrieben, wobei die maximale Geschwindigkeit bei 5 Knoten liegt. Die maximale Zuladung beträgt 300 kg, und die Ladezeit der nicht näher spezifizierten zwölf 8 V Akkus beträgt zwischen 6 und 10 h.

Das Elektroboot soll in sieben verschiedenen Farben im Oktober 2011 auf den Markt kommen. Ein Preis wird noch nicht genannt. Inzwischen wird zudem an einer 4-Personen-Version gearbeitet.

Ebenfalls im Februar 2011 bestätigt das schottische Ministerium für Verkehr und Infrastruktur die Finanzierung eines Projekts für emissionsarme Diesel/Elektro-Hybridfähren durch die Regierung, in dessen Rahmen die weltweit ersten seegängigen Roll-On-Roll-Off-Fahrzeug- und Passagierfähren dieser Art entwickelt und gebaut wurden. Im Dezember erhält das Projekt zusätzliche Mittel in Höhe von 450.000 £ aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Projektträger ist die Caledonian Maritime Assets Ltd. (CMAL), welche die Fähren, Häfen und die Infrastruktur besitzt, die für die Fährdienste an der Westküste Schottlands und der Clyde-Mündung erforderlich sind. Gebaut und ausgestattet werden beiden ersten Hybridfähren von Ferguson Shipbuilders (später: Ferguson Marine Engineering Ltd.) in Port Glasgow, die dabei mit dem Konstruktionsspezialisten Seatec Engineering und dem Elektrospezialisten Tec-Source zusammenarbeitet.

Die erste Fähre, die MS HALLAIG, wird im Dezember 2012 vom Stapel gelassen und im November 2013 in Dienst gestellt, während die zweite, die MS LOCHINVAR, im Dezember den Dienst aufnimmt. Eine dritte Hybridfähre, die MV CATRIONA, wird von der CMAL im September 2014 in Auftrag gegeben und soll ebenfalls Ferguson gebaut werden. Sie kostet 12,3 Mio. £, wird im Dezember 2015 vom Stapel laufen und im Sommer 2016 in Betrieb genommen. Jede Doppelendfähre bietet Platz für 150 Passagiere und 23 Pkw oder zwei Lkw.

Die Fähren werden von der CalMac Ferries Ltd. betrieben und nutzen ein kohlenstoffarmes Hybridsystem, das einen herkömmlichen 450 kW Dieselantrieb mit zwei Voith Schneider Propellern (VSP) mit einer Nennleistung von jeweils 375 kW und zwei Li-Io-Batteriebänken mit insgesamt 700 kWh kombiniert, die mindestens 20 % der an Bord verbrauchten Energie liefern. Die Batteriebänke werden während der Nacht über das Stromnetz aufgeladen.

Aus Zahlen, die während der Erprobung und des Betriebs der MV HALLAIG gewonnen werden, geht hervor, daß die Hybridschiffe den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu einem konventionell angetriebenen Schiff derselben Größe um bis zu 38 % senken können. Die CMAL prüft nun auch die Möglichkeit, Energie aus Wind-, Wellen- oder Solarsystemen zum Aufladen der Batterien zu nutzen, um den Prozeß noch umweltfreundlicher zu gestalten.

Der Erfolgt führt dazu, daß die CMAL im April 2025 mit dem polnischen Schiffbauer Remontowa Shipbuilding einen Vertrag über den Bau von sieben neuen Elektrofähren unterzeichnet.

Die im Juli 2010 von Greg Atkinson gegründete japanische Firma Eco

Marine Power Co. Ltd. (EMP) mit Sitz in Fukuoka veröffentlicht im Februar

2011 ein neues Konzept, bei dem neben der Kraft

der Sonne auch die des Windes genutzt werden soll. Die - wortwörtlichen

- Solarsegel sind starr, werden an beiden Längsseiten des Schiffes

angebracht und fangen aufgrund ihrer Größe nicht nur die Sonnenstrahlung

sondern auch den Wind ein, der so mit für den Vortrieb des Schiffes

sorgt.

(Grafik)

Eine Automatik richtet das System ja nach Wind und Wetter immer optimal aus und sorgt so für eine ebenfalls optimale Energieausbeute. Die Technik ist so konzipiert, daß auch bestehende Fracht- und Tankschiffe nachrüstbar sind. Die EnergySails können bei rauhem Wetter verstaut werden, um Schäden durch Wind und Wellen zu vermeiden.

Das patentierte Aquarius Wind and Solar Power System (o. Aquarius MRE, für Marine Renewable Energy; auch Aquarius Marine Solar Power bzw. EnergySails) soll Anfang 2012 als Prototyp für ein Frachtschiff mit 14 starren Segeln zur Verfügung stehen und dann getestet werden.

Das Aquarius MRE-Projekt ist einer Zusammenarbeit zwischen der EMP, den Firmen KEI Systems und Furukawa Battery Co., dem Reeder Hisafuku Kisen K.K. sowie der Teramoto Iron Works. Teramotos Erfahrung in der Herstellung von starren Segeln geht auf die JAMDA Sails in Japan in den 1980er Jahren zurück, weshalb das Unternehmen auch für die Herstellung der ersten Produktionsversion des EnergySail ausgewählt wird.

Mit der kommerziellen Produktionwill man 2013 beginnen. Außerdem arbeitet das Unternehmen an den Designs verschiedener Solarfähren für 50 bzw. 150 Personen, die unter den Namen Eco Solar Ferry Medaka und Solar HMP Ferry Tonbo laufen.

Anderen Quellen zufolge soll die Fähre Tonbo HMP sogar 250 Personen befördern können. Das Schiff verwendet Lithiumbatterien, die von Solarzellen auf dem Dach aufgeladen werden, und verfügt außerdem über einen Biokraftstoffgenerator an Bord.

Im November 2012 stellt die EMP eine modifizierte Version des Aquarius Eco Ship-Konzepts vor, die für Schiffe wie Marinefregatten vier Segel und für kleinere Patrouillen- und Küstenwachschiffe nur zwei Segel vorsieht. Die Firma schätzt, daß je nach Anzahl, Größe, Form und Konfiguration der EnergySails der jährliche Treibstoffverbrauch eines mit fossilen Brennstoffen betriebenen Schiffes um bis zu 20 % gesenkt werden könnte. Die EMP testet derzeit ein Steuerungssystem, das jedes EnergySail je nach den vorherrschenden Wetterbedingungen automatisch hebt, senkt und positioniert, und hofft, 2013 mit Probefahrten beginnen zu können.

(Grafik)

Tatsächlich geht es dann aber langsamer voran als erhofft. Im Mai 2014 stellt die EMP Entwurfspläne für ein unbemanntes Überwasserschiff (USV) vor, das mit einem solarelektrischen Hybridsystem angetrieben wird. Mit Hilfe von Sensoren werden Daten sowohl über als auch unter der Wasserlinie gesammelt. Das Aquarius USV Es verfügt über eine Reihe flexibler Solarpaneele in Marinequalität, die sich über die Trimaranstruktur erstrecken und die an Bord befindlichen Lithium-Ionen-Batterien aufladen.

Nach dem neuesten Entwurf ist das Schiff 5 m lang, hat eine Breite von 8 m und einen Tiefgang von 1 m. Es soll aus leichtem Verbundwerkstoff und Aluminium gebaut werden und eine Reisegeschwindigkeit von bis zu 6 Knoten erreichen. Eine Variante des Schiffes wird mit der EnergySail-Technologie ausgestattet sein. Die Labortests der Technologien haben bereits begonnen, ein Prototyp des Aquarius USV wird für 2015 erwartet.

Im Mai 2015 wird das erste Aquarius Marine Solar Power System auf der 2011 in Südkorea gebauten Blue Star Delos installiert, einer Hochgeschwindigkeitsfähre für Autos und Passagiere in Griechenland, die von Blue Star Ferries betrieben wird. Das 146 m lange und gut 23 m breite Schiff bietet Platz für bis zu 2.400 Passagiere und 430 Fahrzeuge. Das System der EMP besteht aus einem etwa 2,3 kW starken Solarpanel-Array, einer 5,4 kWh Batterie, Ladereglern und dem Aquarius Management & Automation System (MAS) - und ist damit eigentlich nichts besonderes.

Im Netz ist unter dem Titel ,Analysis of marine solar power trials on Blue Star Delos’ ein im November 2016 veröffentlichter 10-seitiger Bericht von Gregory Mark Atkinson über den Versuchseinsatz zu finden. Außerdem gibt die EMP bekannt, daß ihr ein Patent für bestimmte Elemente des Aquarius MRE Systems erteilt wurde.

Weiter scheint es allerdings erst Anfang 2018 zu gehen, als gemeinsam mit dem Schiffseigner Hisafuku Kisen eine Machbarkeitsstudie beginnt, an der mehrere große Massengutfrachter beteiligt sind. Im Rahmen der Studie soll die Menge an Antriebsenergie geschätzt werden, die die EnergySail-Anlagen auf verschiedenen Routen liefern könnten, sowie die Gesamtmenge an Solarpaneelen, die auf jedem Schiff installiert werden könnte.

(Grafik)

Nach Abschluß der Studie wird ein Schiff für die Installation eines kompletten EnergySail-Systems ausgewählt, damit dieses während einer 12- bis 18-monatigen Probefahrt auf See getestet werden kann. Die endgültige, optimierte Version soll dann voraussichtlich 2019 fertiggestellt sein. Im April stellt die EMP auf der Sea Japan 2018 in Tokio mehrere mit dem Projekt verbundene Technologien vor, darunter auch einen funktionierenden Prototyp des EnergySails.

Im Januar 2019 unterzeichnet die Firma eine Patentlizenzvereinbarung mit den Teramoto Iron Works, um das EnergySail (endlich) zum Leben zu erwecken. Außerdem soll das Aquarius Eco Ship Projekt nun erweitert werden, weshalb die Firm andere Unternehmen einlädt, sich daran zu beteiligen. Im Rahmen dieses Plans soll eine breitere Palette von Technologien untersucht werden, darunter Brennstoffzellen, Luftschmiersysteme und elektrische Antriebe.

Im Mai 2021 erteilt die führende japanische Klassifikationsgesellschaft ClassNK der EMP die grundsätzliche Genehmigung (AiP) für die Entwicklung des MRE-Systems und bestätigt die Durchführbarkeit des Entwurfs auf der Grundlage der Regeln für die Vermessung und den Bau von Stahlschiffen und der Richtlinien für ,Windunterstützte Antriebssysteme für Schiffe’ und ,Großraumspeicherbatterien’.

Im April 2022 werden Einzelheiten zu einem neuen Handymax-Bulker unter dem Namen Aquarius Eco Handymax II veröffentlicht, im Februar 2023 wird mit einem großen, ungenannten Schiffahrtsunternehmen mit Sitz in den VAE vereinbart, eine gemeinsame technische Studie über Öko-Schiffe durchzuführen und im Juni wird eine neue Art von Segelvorrichtung vorgestellt.

Dem folgen im April 2024 eine Vereinbarung mit der Nakashima Propeller Co. Ltd. über die Verwendung von kohlefaserverstärktem Kunststoff (CFRP) und glasfaserverstärktem Kunststoff (GFRP) für Schiffsstrukturen und andere maritime Anwendungen, sowie im September eine Kooperationsvereinbarung mit der Aries Marine and Engineering Services LLC (Aries Marine) in den VAE, diese mehrere Bereiche umfaßt, darunter Installationsdienste, Systemtests, elektrotechnische Planung und Kundendienst. Zu einer tatsächlichen Umsetzung hat es die EMP nach 13 Jahren aber noch immer nicht geschafft.

Über die EnergySail-Technologie und diverse weitere neue Entwicklungen auf dem Gebiet der Starrsegel findet sich mehr im Kapitel Windenergie unter Segelschiffe.

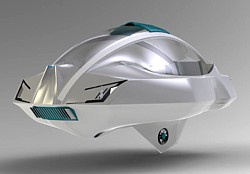

Ein

weiteres ‚knubbeliges’ Design ist das 5,5 m lange Elektro-Freizeitboot

SeaJet Capsule (o. Jet Capsule) des italienischen

Bootsbauers Pierpaolo Lazzarini, das Anfang

März 2011 in

den Fachblogs auftaucht. Lazzarini hat zusammen mit Luca

Solla die

gleichnamige Firma Jet Capsule mit Sitz in Neapel gegründet.

(Grafik)

Das Boot wird zwar nicht vollständig mit der Sonnenenergie aus den Photovoltaik-Modulen auf der Oberseite betrieben, aber dafür wird mit diesem Strom auch die Stromversorgung der Klimatisierung, eines Entertainment-Centers und eines Ladegeräts gewährleistet. Die photochromen Gläser der Kabine sollen wiederum eine zu starke Sonneneinstrahlung verhindern.

Eine ganz besondere Note gewinnt das Konzept dadurch, daß es optional einen Street Jet genannten Untersatz für das Boot gibt – der tatsächlich fahrbar ist. Eine kleinere Version für vier Personen, allerdings bislang nur mit Standard-Antrieb, gibt es unter den Namen MiniJet Capsule.

Das Konzept eines technologisch

aufgerüsteten klassischen Hausboots mit Doppelrumpf und Rundum-Verglasung

namens Helios stammt

von der französischen Firma Perspective Design aus

Saint Avé, die seit 2010 übrigens

auch technisch sehr interessante Tragflächen-Sailboards anbietet. Das

rein elektrisch betriebene Hausboot für vier Personen ist für Seen

und Flüsse gedacht, 16 m lang, knapp 5 m breit und besitzt neben

einem 71 m2 großen Solardach

auch eine Regenwassersammel- und -aufbereitungsanlage.

Das 11,5 t schwere Wassergefährt erreicht mit seinem 70 kW Motor eine Reisegeschwindigkeit von 8 Knoten bei 12 Knoten Spitze. Im Portfolio des Unternehmens findet man auch das Design eines kleinen, 6,4 m langen solar betriebenen Trimarans, der mit Solardach und Lithium-Polymer-Batterien eine Reichweite von sechs Stunden hat und eine Höchstgeschwindigkeit von über 15 Knoten erreicht.

Zwei

Hausboote mit sehr ansprechendem Design werden im März 2011 von

der Berliner Firma Nautilus-Hausboote präsentiert.

Die 12 x 5,27 m (eingeklappt 4,27 m) große Variante 1 bietet zwei feste

Schlafkabinen mit Bädern, einer Küche, einem Kaminofen im Wohnbereich

und einer Fußbodenheizung im gesamten unteren Bereich. Es gibt

zwei Terrassen nebst Cabriodach und die Integration einer Solar- und

Windanlage ist in Planung. Auf den veröffentlichten Fotos ist das

abgerundete Solarpaneel schon zu sehen.

Die mit 13 x 10 m (reduzierbar auf 8 m) etwas größere Variante 2 hat auf zwei Etagen Wohnflächen von 45 m2 bzw. 35 m2 – nebst zwei Terrassen von 50 m2 (unten) und ca. 20 m2 (oben). Als Dachausstieg dient die Lichtkuppel. Im Schlafraum gibt es eine Wellnessbadewanne, und die Bäder sind gefliest. Auch bei diesem Hausboot ist eine Solaranlage integriert. Optional können eine Kleinkläranlage, eine Windanlage, eine Dach- und Terrassenheizung oder ein Gründach angeboten werden.

(Grafik)

Ein recht hübscher Solar-Katamaran, der im März 2011 erstmals

zu Wasser gelassen wird, ist der Eco Slim der spanischen

Schiffswerft Drassanes Dalmau aus Arenys de Mar bei Barcelona. Das

Design des 24 m langen und 10,5 m breiten Bootes stammt von einem Team

der Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-Barcelona

Tech), das Antriebssystem wird von einer Gruppe des Institute

of Energy Technology (INTE) um Jordi Llorca,

Prof. Victor Fuses und Prof. Ricard Bosch entwickelt.

Das Schiff, das zu diesem Zeitpunkt als größter ‚grüner’ Katamaran Europas gilt, kann bis zu 150 Passagiere an Bord nehmen. Durch neue Bauweisen aus der Karosserieherstellung und eine widerstandsarme Formgebung ist es gelungen, ein besonders leichtes Schiff zu entwickeln, das auch mit weniger starken Motoren gute Fahrt machen kann.

Die eingesetzten zwei Elektromotoren sind an eine Reihe von 90 Bleibatterien angeschlossen, die ihren Strom wiederum aus einer großen Dach-Solaranlage aus 40 Paneelen mit monokristallinen Solarzellen, zwei Windkraftanlagen und einem Diesel-Generator beziehen.

Dadurch ist das Boot in der Lage, bei einer Geschwindigkeit von 6 – 7 Knoten etwa vier Stunden lang zu navigieren. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 12 Knoten. Alternativ können die Batterien auch vom Netz in anderthalb Stunden wieder aufgeladen werden. Um autonom zu arbeiten, werden sowohl die elektronische Steuerung als auch die Navigationsgeräte von einer eigenen Blei/Säure-Batterie und einer 2 kW Wasserstoff-Brennstoffzelle betrieben.

Dalmau konstruiert die Hülle des Eco Slim mit Hilfe der Marineingenieure von Isonaval, die ein Vakuuminfusionssystem verwenden, wie bei der Herstellung von Autokarosserien. Dabei werden Backbord und Steuerbord zusammengefügt, nachdem sie zuvor separat hergestellt worden waren. Das Ergebnis ist eine Gewichtsreduzierung um 50 % im Vergleich zu herkömmlichen Modellen.

Die hydrodynamischen Linien des Bootes wiederum verringern den hydrodynamischen Widerstand um 20 %. Dank dieser Merkmale kann das Boot mit weniger starken Motoren betrieben werden. Die finanzielle Förderung zur Umsetzung kommt vom Centre for Industrial Technological Development (CDTI) des spanischen Ministeriums für Wissenschaft und Innovation.

Sehr seltsam mutet dagegen an, was ebenfalls im

März 2011 in der Presse erscheint, denn U-Boote mit

Rädern oder Raupen sieht man nun wirklich nicht allzu häufig.

(Grafik)

Doch um genau dieses handelt es sich bei dem Konzept Pathfinder, einem 10 – 15 m langen elektrisch betriebenen Unterseeboot, das sich am Meeresboden über so gut wie jedes Terrain fortbewegen kann. Das Design stammt von Phil Pauley, der kleine Modelle mit diversen Rad- oder Raupenkombinationen angefertigt hat und davon träumt, mit diesen Gefährten auf 2 – 4 Wochen lange Tauchfahrten bis in eine Tiefe von 4.000 m gehen zu können.

Ich konnte allerdings nicht nachvollziehen, was der Sinn einer solchen Konstruktion ist, denn durch das Wasser zu schwimmen sollte allemal weniger energieaufwendig sein, als über Terrain zu fahren. Der Wasserwiderstand bleibt so oder so der gleiche.

Schon viel durchdachter

präsentiert sich das ebenfalls elektrisch betriebene Freizeit-Boot Platypus der

oben genannten französischen Firma Perspective

Design (später: Platypus Craft), die Philippe

Roulin im

Jahr 2008 gründet. Platypus

bedeutet Schnabeltier und war 1874 schon einmal

der Name das ersten U-Boots Neuseelands. Es sollte damals in Flüssen

nach Gold baggern, wurde aber aufgegeben, nachdem bei einem verheerenden

Test im Hafen von Otago die Mannschaft so schwer pumpen mußte, daß

fast alle ertrunken wären.

(Grafik)

Das neu entworfene und bereits patentierte Gefährt soll zwei Personen wie auf einem Wassermotorrad mit 10 – 12 Knoten über oder mit 3 – 4 Knoten bis zu 1,5 m tief unter Wasser voranbringen. Das Umschalteten geschieht, indem die zwischen den beiden Schwimmern befindliche Sitzbank durch elektrische Gelenkarme abgesenkt wird.

Der Platypus hat die Form eines Katamarans und wird von zwei Elektromotoren angetrieben, deren Lithium-Polymer-Akkus eine Betriebsdauer von bis zu acht Stunden erlauben. Im Unterwasser-Modus tragen Pilot und Passagier Atemmasken, die über Schläuche von einem Kompressor mit Luft versorgt werden, der in den Schwimmern integriert ist. Der Luftschlauch ist auf 15 m ausziehbar und erlaubt damit bei Halts auch tiefere Abstecher.

Das Gefährt benötigt keine Lizenz, produziert keine Abgase, ist völlig geräuschlos und bietet viel Stauraum. Damit bildet es eine stabile Plattform für viele Anwendungen: Tauchen, Fotografie, Vogelbeobachtung, Öko-Tourismus usw.

(Grafik)

Der Platypus ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem Gründer des französischen Innovations-Thinktanks l’idéothèque, François-Alexandre Bertrand, und dem renommierten Schiffbauingenieur Philippe Roulin, der sich seit vielen Jahren erfolgreich im Bereich des Rennyacht- und Superyacht-Designs betätigt.

Neben der Starrflügel-Yacht BMW Oracle USA 17, Gewinner des America Cup 2010, ist er auch für das 50 Knoten schnelle experimentelle Segel-Tragflächenboot Hydroptère (s.u. Segelschiffe) und für den phantastischen Trimaran Lagoon verantwortlich, der in dem 1995 erschienenen post-apokalyptischen Film WaterWorld von und mit Kevin Costner zu sehen ist.

Das Unternehmen bereitet nun eine professionelle Version des Platypus vor, die als perfekte Arbeitsplattform zur Reinigung von Schiffsrümpfen dienen soll – ohne die Notwendigkeit teurer Tauchausrüstungen bzw. der Trockenlegung des Schiffes –, oder als kostengünstige Plattform für die Erhaltung und Reinigung von Küstengebieten. Als Hauptinvestor ist der französische Unternehmer Xavier Niel mit an Bord.

L’ideotheque prüft derweil eine Reihe von Sonderausstattungen für den Platypus, darunter ein GPS, Beleuchtung für Nachtfahrten, einen On-Board-Computer und ein Notfall-Hebesystem. Außerdem wird nach zusätzlichen technischen und finanziellen Partnern gesucht, um die Konzeption abschließen, einen Prototyp zu bauen und anschließend in die Serienproduktion zu gehen.

Im November 2013 zeigen die Fachblogs den 5,7 m langen, 2,5 m breiten und 720 kg schweren Prototyp, der von zwei Torqeedo-Elektromotoren und einem 10 kW Lithium-Ionen-Akkupack angetrieben wird. Nach den ersten Unterwassertests in den Bassins à Flot in Merignac in Bordeaux Anfang des Jahres wurde der Prototyp im September in den Küstengewässern von St. Tropez getestet.

des Platypus

Wenn sich die Passagiere über dem Wasser befinden, hat der Platypus eine Reichweite von bis zu 55 km bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 5 Knoten, kann aber auch Geschwindigkeiten von bis zu 10 Knoten erreichen. Die Reichweite sinkt auf weniger als die Hälfte, wenn die Passagiere unter Wasser sind, wobei die Batterie bei einer Standardmischung aus Oberflächen- und Tauchmodus etwa vier Stunden hält.

Das Unternehmen plant bereits die Herstellung eines Modells mit zwei 9,9 PS Mercury-Motoren, die dem Boot im Oberflächenmodus eine Geschwindigkeit von bis zu 14 Knoten und eine größere Reichweite verleihen. Die Serienversion wird zudem Luft mit Hilfe eines elektrischen Luftkompressors von außen zu den Passagieren pumpen und als Sonderzubehör auch ein 20 m langes Verlängerungsrohr besitzen, angeschlossen werden kann, damit man vom Sitz aufstehen und vom Boot wegschwimmen kann. Zudem ist ein Haikäfig als Sonderausstattung geplant.

des Platypus

(Grafik)

Die Firma hofft, daß die ersten Exemplare im März/April 2014 auf den Markt kommen, wobei ein Einstiegspreis von mindestens 42.000 € für ein Modell mit Verbrennungsmotor und 50.000 € für die Elektroversion angestrebt wird. Um das Fahrzeug in die Produktion zu bringen, soll zudem eine weitere Finanzierungsrunde eingeleitet werden. Bei der Fertigstellung des veränderten Designs, dessen Renderings im Dezember 2013 veröffentlicht werden, hilft das in Frankreich ansässige Schiffbauunternehmen Van Peteghem Lauriot-Prévost (VPLP).

Der nächste Entwurf, der 2016 vor der Küste von St. Tropez Testfahrten absolviert, hat die gleichen Maße wie zuvor, wiegt einschließlich der Batterien) aber nur 700 kg, also etwas weniger als der Prototyp, und bietet Platz für bis zu vier Passagiere. Um die Navigation an der Oberfläche zu verbessern, werden die Zwillingsrümpfe leicht vergrößert.

Ursprünglich wurde das Gerät mit zwei elektrischen 4 kW Torqeedo-Außenbordmotoren und 12 kWh Batterien ausgestattet, was die Reichweite auf See allerdings auf weniger als 50 km bzw. eine Fahrzeit von anderthalb Stunden begrenzte - weshalb das Team auf zwei Mercury- Verbrennungsmotoren umsteigt. Diese Version wird Ende 2017 mit Hilfe der Firma CDO Innov umgesetzt und in Noirmoutiers in der Biskaya getestet.

Doch auch im Fall des Platypus geht alles nicht so schnell - und die endgültige Version, die sich deutlich von den Prototypen unterscheidet, wird erst im Juni 2019 öffentlich vorgestellt und zum Kauf angeboten. Das neue Design ist aus Aluminium gefertigt, hat ein schlankeres Aussehen und kann mehr Passagiere aufnehmen. Außerdem verfügt es über eine zentrale Gondel, die als zusätzlicher Rumpf dient, und eine Heckplattform, da es bei der früheren Version nicht genug Platz gab, um auf dem Platypus zu arbeiten.

Jetzt wird auch das erste Platypus Blue Ocean verkauft - an Sébastien Charbonnier von Seascape aus Neukaledonien und zum aktuellen Katalogpreis von 167.500 €. Diese Version verfügt zwei 50 PS Benzinaußenborder, kann aber optional auf 80 PS aufgerüstet oder mit zwei 10 kW Motoren und einem 20 kWh Li-Io-Akkupack vollständig elektrisch betrieben werden. Angeboten werden verschiedene Varianten, die von einer Pro-Basiskonfiguration für 125.000 € bis zu einem vollelektrischen Yachtmodell für 575.000 € reichen.

(Grafik)

Im August 2020 erscheint dann eine nochmals völlig veränderte Ausführung in den Blogs, die unter dem Namen Platypus Swordfish bekannt wird und schon viel mehr wie ein gut 12 m langes Sportboot aussieht. Auch das durchsichtige Plexiglas-Cockpit, das mit hydraulischen Armen unter die Wellen getaucht wird, ist nun geschlossen, damit der Pilot und die bis zu sieben Passagiere die Meereswelt genießen können, ohne naß zu werden.

Die von L2 Concepts entworfene Swordfish wird als reine Elektro- oder als Hybridvariante erhältlich sein. Die erste Variante ist mit zwei 500 kW Motoren und 400 Wh Batterien ausgestattet, während die Hybridversion über zwei V8 Innenbord-Benzinmotoren mit einer Leistung von je 900 PS und zwei 80 kW Elektromotoren verfügt. Den Bau der Swordfish wird die Werft Factory Unit übernehmen, eine Tochtergesellschaft der L2, und die Produktion soll Anfang 2021 beginnen.

2024 wird gemeldet, daß Platypus Craft und Evoy, ein Hersteller von Hochleistungs-Elektromotoren für Boote, eine Absichtserklärung unterzeichnet haben, um um ihre Zusammenarbeit zu formalisieren und einen neuen Standard für den Ökotourismus mit emissionsfreien Halbtaucherbooten zu setzen. Im Rahmen der Vereinbarung wird Platypus zudem Anfang 2025 zwei Evoy Outboard Breeze 120+ PS Elektromotorsysteme mit zwei 63 kW Batterien in ihren Booten einsetzen.

Über tatsächliche Markterfolge der Platypus Craft ist bislang aber noch immer nichts bekannt. Mehr über die Firma Evoy findet sich weiter unten.

Hinweis: Vom technischen Aufbau her erinnert das Platypus-System ein

wenig an das 1-Personen U-Boot AquaSub, das es im

Juli 1978 sogar auf die Titelseite des US-Magazins

Mechanics Illustrated schaffte, wie sich im Rahmen der Recherchen

herausstellte.

Das Boot ist 2,85 m lang, für Fahrten in Schnorcheltiefe gedacht und mit einer geschlossenen Kabine versehen – aber dafür kann man es selber bauen. Benötigt werden zwei 6 V Golf-Cart-Batterien, zwei 12 V Motoren, ein Stahlrohr-Rahmen u.ä.m. Das Absenken der Kabine erfolgt mittels Gelenken, an denen die beiden seitlichen Schwimmer befestigt sind – wodurch das Gefährt im Oberflächenmodus wie ein Trimaran aussieht.

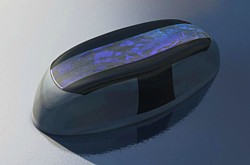

Das moderne Design eines

derartigen Wassergefährts, das knapp unter der Oberfläche schwimmt

und weiten Ausblick auf die Meereslandschaft gewährt, stammt von Gert-Jan

van Breugel, dessen solar betriebener Reef Explorer für

vier Personen gedacht ist.

(Grafik)

Der markante Entwurf integriert eine transparente Hülle mit zwei Schwimmern an Auslegern. Diese Schwimmer sind auf der Oberseite mit Solarzellen belegt, und auch die Propeller sind hier installiert. Ich hatte das Gefährt Ende 2007 schon einmal gezeigt.

Der ganze Körper besteht aus leichtem, robustem und langlebigem Polyethylen, während die transparente Hülle aus Polycarbonat besteht. Als Antrieb dienen zwei leise laufende 12 V Elektromotoren. Vier zyklenfeste Batterien speichern genügend Strom, um Fahrzeiten von bis zu sechs Stunden zu erlauben.

Zu den neuen Solarbootdesigns vom April 2011 gehört

auch die etwas kühl wirkende Vienna Falcon, eine solarelektrische

Schnellfähre für den Personentransport, die von dem Designteam Stefan

Wagner, Niklas Wagner und Lukas

Pressler der Universität für angewandte

Kunst Wien stammt. Neben der Sonnenenergie soll das mit Schwarzglas

verkleidete Schiff auch die Wellen energetisch nutzten.

Die Designer schreiben selbst dazu: „Durch die Mehrfachnutzung von alternativen Energiequellen (Kite-Antrieb, Glassolarbausteine und Wellengeneratoren) wird ein ausreichendes Energiekontingent für maximale Mobilität der Fähre erreicht. Das autarke Energiesystem sorgt für mehr Unabhängigkeit und bessere Preisgestaltung für Passagiere. Zusätzlich wird durch den Einsatz von ein-/ausfahrbaren Tragflächen ein dauerhafter Fährenbetrieb ermöglicht.“

Das Timing ist gut, denn Mitte des Monats

wird am Wörthersee, erstmalig in Österreich, ein Solarschiff für

die gewerbliche Personenschifffahrt öffentlich vorgestellt. Die Schweizer

Schiffbaufirma Grove Boats bringt einen Aquabus 1050 Aquarel nach

Velden, um Interessenten das ganz besondere Fahrgefühl bei Elektrobooten

zu vermitteln. Den für 24 Personen zugelassenen Aquabus habe

ich schon in der Jahresübersicht 2000 ausführlich beschrieben (s.d.).

Ebenfalls Pioniere sind die amerikanischen Studenten Dylan

Rodriguez und Max Kramers aus Tiverton, Rhode

Island, die im Winter 2010 ein Projekt mit dem Ziel

starten, ein autonomes Roboterboot zu entwickeln,

das selbständig den Atlantik überquert: von Rhode Island nach Sanlucar

de Barrameda in Spanien.

(im Bau)

Um das Scout genannte Boot zu realisieren, wird Ende März 2011 eine Crowdfunding-Kampagne auf Kickstarter gestartet, wo innerhalb von nur sechs Wochen mit 3.424 $ von 73 Unterstützern sogar 136 % der benötigten Mittel zusammenkommen. Das Schiffskonzept umfaßt einen Zwiebelkiel, um das Boot bei schwerer See aufzurichten, sowie einen Rumpf aus Kohlefasern mit einer Kevlar-Beschichtung und einem Kern aus Divinycell-Schaumstoff.

Der Antrieb des 3,90 m langen, 0,64 m breiten und 72,6 kg schweren Bootes erfolgt über einen elektrischen Trolling-Motor, der von einer Reihe Lithium-Eisenphosphat-Batterien gespeist wird, deren Aufladung über ein PV-Paneel mit einer Fläche von etwa 1,6 m2 erfolgt, das bei einem Wirkungsgrad von 17 % etwa 230 W liefern sollte. Mit einer vollen Ladung können die Batterien das Boot bis zu 25 Stunden lang antreiben.

Die über 4.800 km lange Strecke von den USA bis nach Europa wird der Scout mit einem GPS-System und mit Hilfe von zwei Arduino- Mikrocontrollern finden. Darüber hinaus gibt es einen digitalen Kompaß und ein Tracking-System, das die Telemetriedaten über Iridium-Satelliten an das Team zurücksendet und live im World Wide Web bereitstellt.

im Meer

Nach dem Baubeginn im April 2012, dessen Verlauf auf der Homepage des Teams umfassend dokumentiert ist, und nach mehreren Tests wird der erste Transatlantik-Überquerungsversuch Ende Juni 2013 vom Sakonnet Point aus gestartet, aber ungünstige Wetterbedingungen zwingen das Team, das Boot noch am selben Tag zu bergen. Ein zweiter Start erfolgt Anfang Juli, doch nach zwei Tagen führ ein technisches Versagen zu einer weiteren Bergung und einer Neukonstruktion von Teilen des Schiffes. Der dritte Versuch wird dann Ende August gestartet.

Das Boot schafft es nicht über den Ozean wie geplant, erreicht aber einen Durchschnitt von 67 km pro Tag, was 2,78 km/h entspricht. Damit wird immerhin ein neuer Ausdauer-Weltrekord aufgestellt. Unter dem Mantel des Ingenieurs-, Design- und Prototyping-Unternehmens Kroova LLC arbeiten Rodriguez und Kramers gemeinsam mit Daniel und Mike Flanigan noch an mehreren anderen Projekten, darunter diverse Tragflächenboote und funkferngesteuerte Modell-Segelboote.

Anmerkung: Ein autonomes Segelboot namens Pinta, das andere Studenten bereits 2010 gestartet hatten, schaffte es nur 400 Meilen weit über den Atlantik, dann ging seine Position verloren und schließlich sendete es auch keine Signale mehr. Über weiterführende Projekte dieser Art berichte ich unter Segelschiffe.

(Grafik)

Im April 2011 erscheint in den Blogs das Konzept eines weiteren Solarkatamarans namens FOSCAT-32 (folding solar catamaran), dessen Außenhülle aus einem doppellagigen Kohlefaser-Material und Epoxidharz besteht, wobei diese Sandwichbauweise mit einem Schaumstoffkern für leichte, extrem widerstandsfähige und steife Rümpfe sorgt. Diese sind einfaltbar, ebenso wie Mast und Segel, und sind leicht zu handhaben, sobald sie heruntergeklappt sind.

Der ca. 9,75 m lange und 15,85 m hohe Katamaran nutzt sowohl Sonnen- als auch Windenergie effizient, da das Hauptsegel über ein 95 m2 großes, doppellagiges Solarzellen-Paneel verfügt. Im Rumpf sind zwei Gleichstrom-Elektromotoren verbaut, die von kleinen Akkus angetrieben werden, die wiederum von dem Solarpaneel geladen werden. Die Motoren treiben seitlich angebrachte Propeller an, deren Positionierung die Manövrierfähigkeit deutlich verbessert.

Dank der verwendeten Materialien, die sowohl haltbar als auch flexibel sind, kann das schnelle Schiff bei jedem Wetter segeln - und wenn die Sonne nicht scheint, sorgt der Wind dafür, daß es weitersegeln kann. Der FOSCAT-32 des Industriedesigners Hakan Gürsu ist Gewinner des Platin-Designpreises in der Kategorie Fahrzeug-, Mobilitäts- und Transportdesign des A’ Design Award 2010-2011.

Zu

den im Mai 2011 veröffentlichten Entwürfen mit

besonderem Charakter gehört das retro-futuristische Pontonboot Ponto der Designstudentin

Yulya Besplemennova am Politecnico

di Milano, die zuvor Industrie-Design

am Moskauer Institut für Elektronische Technologien studiert hatte.

(Grafik)

Das Elektro-Diesel Hybrid-Boot, das durch seine kurvenreiche Glasfassade und seinen verkleideten, umweltfreundlichen Schaufelrad-Antrieb auffällt, ist gezielt für Öko-Touren auf Gewässern innerhalb von Nationalparks entwickelt worden.

Kurze Ausflüge können mit 10 – 15 sitzenden Passagieren durchgeführt werden, für längere Touren bis zu sieben Tagen gibt es Betten für fünf Personen. Die maximale Fahrgeschwindigkeit beträgt 30 km/h.

Nach vier harten Wochen voller Umbauten und Neuerungen

wird die Solarwave Mitte Mai 2011 wieder

zu Wasser gelassen. Anschließend geht es nach Mykonos – inzwischen

mitsamt Bordhund Tinka –, über verschiedene Inseln nach Athen und weiter

im Ionischen Meer herum.

Es gibt immer mehr Hersteller, die auch Elektroboote

in ihre Produktionspalette aufnehmen. In Vertretung dieser möchte ich

die Firma Gastl Boote in Berg am Starnberger See

nennen, die eine ganze Reihe exklusiver Elektroboote anbietet, zum

Beispiel die Elektroyacht Laguna

760. Das von der Marian Boote in Österreich

hergestellte, 7,60 m lange, 2,30 m breite und (ab) 1,2 t schwere

Boot bietet höchste Maßstäbe in allen Bereichen und wird mit unterschiedlichen

Motorleistungen angeboten (8/25/40/60 kW).

Passend zu den Antrieben stehen preiswerte AGM Bleibatterien oder hochleistungsfähige Lithium-Polymer-Akkus zum Einbau zur Verfügung. Das für acht Personen zugelassene Boot, dessen Rumpf in Zusammenarbeit mit dem Institut für Schiffbautechnik in Wien entwickelt wurde, erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 42 km/h. In der Ausführung mit einem 10 kW Elektromotor kostet das Boot ab 67.000 €. Im Mai 2011 wird zudem über eine neue und mit 100 kW wesentlich stärkere Version berichtet, später kommen noch diverse weitere Modelle hinzu.

(Grafik)

Etwa zu diesem Zeitpunkt steht auch das neue Projekt des Betreibers

Statue Cruises und der Firma Hornblower kurz vor dem Abschluß: Eine

Hybrid-Fähre für 600 Personen, welche die Freiheitsstatue und die Einwandererinsel

Ellis Island anfährt.

Die 1.400 PS starke New York Hornblower Hybrid wird die weltweit erste Fähre sein, die mit Wasserstoff, Solar- und Windenergie läuft. Das Schiff, das auf den Derecktor Werften umgerüstet wird, bekommt eine 32 kW PEM-Brennstoffzelle der kanadischen Firma Hydrogrenics, die Wasserstoff in Strom umwandelt, 20 kW PV-Panele von SunPower, zwei 5 kW Helix-Windräder, 192 Absorbed Glass Mat (AGM) Batterien von Odyssey, sowie zwei Tier 2 Diesel-Motoren von Scania, die den Restbedarf an Energie decken.

Im Juni 2011 bekommt das o.e. ‚Recycling-Schiff’ Plastiki Konkurrenz

aus Taiwan: Das 7 m lange Polli-Boat (auch Polli-o-neer genannt)

besteht ebenfalls in der Hauptsache aus Kunststoff-Flaschen und -Werbebannern

(als Segel) sowie anderen Abfall- bzw. Reststoffen. Vom National

Geographic Channel gesponsert wird der Prototyp als Teil eines Wettbewerbs für

umweltfreundliche Schiffe gebaut.

Der Trimaran der auch sonst sehr innovativen Firma Miniwiz Sustainable Energy Private Ltd. von Arthur Huang hat auch einen kleinen Elektromotor, der von sechs flexiblen 72 W Solarpaneelen gespeist wird. Tragendes Kernelement sind jedoch die von Miniwiz entwickelten ‚Ziegel’ aus recycelten und mit PET verstärkten Plastikflaschen (Polli-Bricks) - die Schwimmer bestehen aus 760 (andere Quellen: 804) Stück dieser Plastikziegel. Das Boot will nun an Taiwans Küsten entlang fahren – als pädagogisches Instrument.

auf dem SP-02

Die auf der Isle of Wight beheimatete Firma GRP

Laminates stellt zur gleichen Zeit ihr neuestes Produkt vor,

den MSV

Explorer des

britischen Erfinders Chris Garner. Er ähnelt dem EGO-Tauchboot,

das im Februar vorgestellt wurde (s.o.), allerdings konnte ich noch

keine technischen Details darüber finden, außer der Betriebszeit des

von Batterien versorgten Wasserstrahlantriebs von ca. 7,5 Stunden.

Besonders interessant ist aber das Gesamtkonzept, denn die 2-Personen Halbtaucherplattform kommt zusammen mit einem eigenen 13 m langen und 12 Personen Platz bietenden Katamaran SP-02, mit dem sie schnell und sicher transportiert und am gewünschten Ort zu Wasser gelassen wird.

Der MSV Explorer kann entweder durch einen Cockpit-Joystick oder über eine Fernbedienung vom Katamaran aus gesteuert werden. Zielmärkte sind Meeres-Hotels und Ressorts, Unterwasservermessungs-Unternehmen, Meeresforscher sowie Film- und Fernsehproduzenten. Besondere Presse bekommt die Entwicklung, da sie im Juni den Seawork International 2011 Preis für Innovation gewinnt.

Auch auf wissenschaftlicher Ebene gibt es Neuigkeiten. In ihrer Veröffentlichung ,Bioinspired Aquatic Microrobot Capable of Walking on Water Surface Like a Water Strider’ beschreiben Forscher des Harbin Institute of Technology im Juni 2011 ihre Entwicklung eines aquatischen Mikroroboter, der die Fähigkeit der langbeinigen Wasserläufern (Gerridae) nachahmt, die auf der Wasseroberfläche laufen können.

Mikroroboter

Der Roboter hat einen Körper von der Größe einer kleinen Münze, an dem zehn lange und wasserabweisende Drahtbeine sowie zwei bewegliche, ruderartige Beine befestigt sind. Während die zehn Beine, die an beiden Seiten des Körpers des Roboters angebracht sind, ihn über Wasser halten, treiben die beiden kürzeren, in der Mitte angebrachten und von zwei Miniaturmotoren angetriebenen Beine über die Wasseroberfläche.

Obwohl der bionische Mikroroboter etwa 390 Mal schwerer ist als ein Wasserläufer, kann er auf der Wasseroberfläche stehen, gehen und sich frei drehen. Gegenüber früheren Geräten weist er Verbesserungen auf, die ihn zu einem idealen Kandidaten für militärische Spionagemissionen, die Überwachung der Wasserverschmutzung und andere Anwendungen machen. Wobei die Frage der Energieversorgung bleibt, die gegenwärtig über Drähte von außen herangeführt wird.

(Grafik)

Cal Craven aus

dem Industrie-Designstudio Curvecreative in

Dublin stellt im Juli 2011 unter dem Namen City

Aquatic Transport (C.A.T.) das Konzept eines innerstädtischen

Transportsystems vor, das helfen soll Straßenstaus zu vermeiden, indem

es die Kanäle und Wasserstraßen nutzt.

Das System ist so konzipiert, daß es sehr einfach zu bedienen ist. Die kleinen Elektroboote mit Rundumsicht für vier Personen können im Voraus gebucht oder Online bestellt werden, und man kann sie manuell oder automatisch steuern lassen.

(Grafik)

Gleich für länger

auf dem Wasser bleiben könnte man in schwimmenden Hotel-Einzelzimmern,

sollte das für die Adria entwickelte Konzept Botel des

serbischen Architekten Ivan Filipovic realisiert werden. Es besteht

aus einer zentralen Basis mit Lobby, Rezeption, Bar, Restaurant usw.,

die in einer sicheren Bucht vor Anker geht, während die 22 mobilen

Räume oder Kabinen nach Lust und Laune herumfahren können.

Jede Kabine verfügt über Photovoltaik-Module und nutzt natürlich Elektromotoren, um leise und umweltfreundlich herumzukommen – daher wird das Konzept auch in diesem Kapitel präsentiert. Über ein GPS-Gerät kann die Position der schwimmenden Räume verfolgt werden und ein einfacher Befehl bringt das Zimmer wieder sicher zum Andocken an des ‚Mutterschiff’ zurück, wobei die Kabinen aber auch ferngesteuert werden können.

Cousteau

Im

Juli 2011 wird in der spanischen

nordöstlichen Provinz Zamora ein elektrisch angetriebener Katamaran

in Betrieb genommen, mit dem Touristenfahrten und Studienreisen auf

dem Sanabria See durchgeführt werden.

Die 19 m lange und 6 m breite Helios Cousteau wird komplett von Solarenergie und Wind betrieben und bietet Platz für 80 Personen. Sie verfügt über 20 semi-transparente Sonnenkollektoren und vier kleine Windlader, die den gesamten Energiebedarf decken.

Da der Katamaran außerdem Teil des großen europäischen Netzwerks zur Observation der aquatischen Artenvielfalt ist, hat das Boot auch Unterwasser-Kameras, die den Besuchern helfen die reiche Unterwasserwelt zu sehen.

Die drei jungen japanischen Designer Yu Hiraoka, Yuta

Moriwake und Takumi Amiya stellen im Juli 2011 das

Konzept eines Ballena Eco Sea

Bus für die Inselbewohner

und Touristen der Region Setouch vor.

(Grafik)

Hier wurden als wichtigstes Transportmittel bislang Fähren benutzt, doch nach der Eröffnung der Shimanami Kaido See-Straße 1999, die mit 10 langen Brücken eine ununterbrochene Durchfahrt über die Inseln in Japans Binnenmeer Seto Nai-kai erlaubt, wechselten die meisten Fahrer von den Fähren auf diese Straße.

Nachlassender Bedarf, eine ermäßigte Maut sowie die steigenden Ölpreise führten zur Schließung mehrerer Fährgesellschaften – was zu einem großen Problem für Studenten und ältere Menschen wurde, die keine Autos haben und auf Fähren angewiesen sind, um auf das Festland zu gelangen.

Als Lösung bietet das Setouchi Eco Boat Design Project einen elektrisch betriebenen Wasserbus als neues Transportmittel für diese Menschen an. Der Entwurf beinhaltet auf dem Dach montierte Sonnenkollektoren und Li-Ion-Batterien. Die maximale Tragfähigkeit des 12,5 x 4,9 x 5,3 m großen Bootes beträgt 60 Passagiere, und das Styling ist von den Formen der Wale inspiriert, die als Symbole der Region gelten.

Soleil

Ebenfalls im

Juli 2011 feiert

das auf den Juraseen kursierende Solarschiff Capitaine

Soleil 10-jähriges

Jubiläum. Mit 33 m Länge und 12 m Breite war der Katamaran 2001 das

damals weltgrößte Solarschiff und schaffte es sogar in das Buch der

Rekorde.

Das 115 t schwere Schiff für 150 Personen hat eine Solarzellenfläche von 180 m2 und ausreichend Batterien, um über den Elektro-Antrieb mit einer Motorleistung von 2 x 81 kW mehr als 100 km weit fahren zu können.

Verwirklicht wurde der Großraumkatamaran als MobiCat damals von einigen innovativen Sponsoren und vom Bundesamt für Energie. Heute ist das Schiff in die Flotte der Bielersee Schifffahrt (BSG) eingegliedert, die es hauptsächlich für Spezialfahrten nützt. Im Jubiläumsjahr 2011 fährt der Solarkatamaran nun sogar im Liniendienst, damit noch mehr Menschen in den Genuß einer lautlosen Kreuzfahrt kommen können.

Ende Juli 2011 erreicht ein chinesisches U-Boot mit einer dreiköpfigen Besatzung bei einer Tauchfahrt im Pazifischen Ozean in weniger als drei Stunden eine Meerestiefe von 5.057 m. Das 8,2 m lange und 22 Tonnen schwere U-Boot Jiaolong, benannt nach einem mythischen Meeresdrachen, war bereits im Sommer des Vorjahres im südchinesischen Meer bei insgesamt 17 Tauchgängen bis in eine Tiefe von 3.759 m vorgestoßen. Peking hofft, mit dem U-Boot Rohstoff-Lagerstätten am Meeresboden zu entdecken.

Im Juni 2012 erreicht die Jiaolong eine Tiefe von 7.062 m - und bricht damit den aktuellen Tiefenrekord von 6.527 m, den das japanische Tauchboot Shinkai 6500 seit dem August 1989 hält - obwohl Jacques Piccard mit der Trieste bereits 1960 den weltweit tiefsten bemannten Tauchgang absolviert hat, als er im pazifischen Marianengraben eine Tiefe von 10.910 m erreicht.

Zu den wenigen aktiven Fahrzeugen weltweit, die in die Tiefsee vorstoßen können, gehören noch das französische Tauchboot Nautile (Maximaltiefe 6.000 m), das russisches Tauchboot Mir 1 (6.000 m), das die Sowjetunion einst in Finnland geordert hatte, sowie das 1964 gebaute US-Tauchboot Alvin (4.500 m), das gegenwärtig generalüberholt wird.

Im August 2014 wird gemeldet, daß das in Woods Hole, Massachusetts, stationierte Tauchboot Alvin nach drei Jahre und 41 Mio. $ wieder zurück ist. Die umfassende Überholung und Aufrüstung, die seine Fähigkeiten erheblich erweitern, wurden von der National Science Foundation finanziert. In den Folgejahren unternimmt Alvin wieder diverse Tauchexpeditionen.

Eine interessante Verbindung: Im Jahr 2005 hatten fünf chinesische Forscher bei der Woods Hole Oceanographic Institution Fahrten in dem Tauchboot Alvin gebucht. Einer von ihnen war Ye Cong, der mittlerweile am Steuerknüppel der Jiaolong sitzt, die bis 2017 noch diverse weitere Tauchgänge macht. Ich erwähne die Boote hier, weil auch sie zu den elektrisch betriebenen Wasserfahrzeugen gehören - und weil uns in den Folgejahren noch diverse Ausführungen begegnen werden, die sich von selbstgebauten Kleingeräten bis zu semi-professionellen U-Booten erstrecken.

(Grafik)

Im August 2011 erhält die britische BMT Nigel Gee Ltd., eine Tochtergesellschaft der BMT Group Ltd., den Auftrag der chinesischen Reguierung zur Konstruktion einer 25 m langen, rein elektrischen Fähre mit 150 Passagieren. Das Schiff ist für Flußmündungen und Küstengewässer gedacht, in denen der Seetransport ein praktikableres Transportmittel ist als der Landtransport.

Das Schiff, bei dem BMT nicht nur die grundlegende Schiffsarchitektur mit einer widerstandsarmen Rumpfformtechnologie entwerfen, sondern auch das Layout und das Styling entwickeln wird, soll vollständig mit Vandium-Redox-Batterien betrieben werden und selbst bei voller Beladung eine Geschwindigkeit von 10 Knoten erreichen.

Der Hersteller hofft, daß der Bau Mitte dieses Jahres beginnen und das Fährschiff bis Mitte 2012 ausgeliefert werden kann. Es läßt sich aber nichts darüber finden, daß das Projekt auch tatsächlich umgesetzt wurde.

der EBDG

Ebenfalls im August geht bei Buena Vista in Oregon eine neue Elektrofähre über den Willamete-Fluß in Betrieb, die von der Elliot Bay Design Group (EBDG) entworfen wurde, um den alten, dieselbetriebenen Vorgänger zu ersetzen. Das Schiff war im Mai an den Betreiber Mario County übergeben worden, nachdem es von Diversified Marine in Portland, Oregon, hergestellt worden war.

Die Fähre aus geschweißtem Stahl, die den flachen Flußverhältnissen angemessen Rechnung trägt, wurde unter Berücksichtigung von Umweltaspekten gebaut und verfügt über ein System, bei dem Elektrizität die Drehung der Propeller an den Flanken des Schiffes unterstützt. Das Schiff hat eine Leistung von 58,8 kW (80 PS), eine maximale Tragfähigkeit von 36,3 Tonnen und kann mit seiner Länge von 30,18 m und Breite von 11,58 m sechs Fahrzeuge und 49 Passagiere befördern.

Die EBDG hat auch eine Fähre namens Wheatland entworfen, zudem gibt es drei weitere Fähren ähnlicher Art, die derzeit auf dem Willamette River verkehren.

In einer Übersicht der „besten elektrischen Außenbord-Bootsmotoren“,

die im August 2011 erscheint, werden vier Modelle

von drei Herstellern aufgelistet, die preislich extrem unterschiedlich

sind. Am günstigsten sind der Endura C2 30 (99 $,

später bis 470 €) und der Endura C2 55 (257 $, später

bis 455 €) der US- Firma Minn Kota aus Fargo, North

Dakota.

Die Firma wurde 1934 von O. G. Schmidt gegründet, der den ersten Elektro-Trollingmotor erfand, indem er den Startermotor eines Ford Model A mit einem Propeller kombinierte. Der Name des Unternehmens leitet sich von den US-Bundesstaaten Minnesota und North Dakota ab, da sich der Firmenssitz an der Grenze dieser beiden Staaten befindet.

Auf die Minn Kota, die heute eine breite Palette an Elektromotoren für Boote produziert, gehen noch zahlreiche andere technische Innovationen zurück, wie den ersten Fußsteuerungs-Motor, variable Geschwindigkeitsregelung und die GPS-basierte Steuerung. Heute gehört die Firma zur Johnson Outdoors Inc., einem großen US-Konzern für Outdoor- und Freizeitprodukte.

Travel 1003

Der nächste, empfohlene elektrische Bootsmotor ist der VariMAX V55 (414 $) der US-Firma MotorGuide, die in den 1960er von G. H. Harris mit dem Ziel gegründet wurde, einen funktionalen Elektromotor speziell für das Schleppangeln zu entwickeln. Auch dieses Unternehmen hat im Laufe der Jahrzehnte zahlreiche Innovationen hervorgebracht, darunter die stufenlose Geschwindigkeitsregulierung und die Integration von GPS in Elektromotoren, um die Steuerung und das Handling für Angler zu verbessern. Die MotorGuide ist heute Teil der Brunswick Corp., einem der weltweit größten Konzerne im Bereich Freizeitboote und -motoren.

Das teuerste Exemplar in der Übersicht ist der Torqeedo Travel 1003 (1.999 $), der etwas näher betrachtet werden soll. Der Hersteller Torqeedo ist ein deutscher Pionier und Weltmarktführer im Bereich elektrischer Antriebssysteme für Boote. Er wurde 2005 von Christoph Ballin und Friedrich Böbel am Starnberger See gegründet, wo die strengen Zulassungsbeschränkungen für Verbrennungsmotoren den Bedarf an leistungsfähigen Elektroantrieben offenbarte. 2007 wird das Unternehmen mit dem Deutschen Gründerpreis geehrt und 2008 als Start-up des Jahres ausgezeichnet.

Der Torqeedo Travel 1003 ist ein vollständig wasserdichter, elektrischer Außenborder mit 3 PS, dessen integrierte 29,6 V Lithium-Mangan-Batterie eine geschätzte Laufzeit von 10,5 Stunden bei 1,5 - 2,0 Knoten bietet, 3,5 Stunden bei 2,5 - 3,0 Knoten (Halbgas) und eine halbe Stunde bei 4,5 - 5,0 Knoten (Vollgas). Der etwa 14 kg schwere Elektromotor eignet sich für Schlauchboote, kleine Boote und Segelboote. Eine vollständige Aufladung der Batterie dauert etwa 15 Stunden, was über Solarladegeräte oder Bordgeneratoren geschehen kann.

Ende 2008 stellt die Firma auf der New York National Boat Show einen neuen und sehr leichten elektrischen Außenbordmotor Base Travel 401 vor, dessen 12 V Lithium-Magnesium-Batterien eine Fahrzeit von einer Stunde erlauben. Zum Nachladen lassen sich die Batterien entnehmen.

In diesem Zusammenhang soll auch auf die weiteren Entwicklungen bei der Torqeedo eingegangen werden, da diese einen guten Überblick über die Bewegungen auf dem Markt bieten. So berichtet die Fachpresse im März 2013, daß die Firma für den Antrieb ihrer neuen elektrischen 40 PS und 80 PS Bootsmotoren Deep Blue mit Hochleistungs-Autobatterien der Johnson Controls Inc. verwenden wird.

Hierfür hat Johnson seine Lithium-Ionen-Batterien für Hybrid-Autos, in deren Entwicklung ca. 600 Mio. $ investiert worden waren, für Marineanwendungen modifiziert und sie wasserdicht und salzwasserbeständig gemacht. Der Batteriekonzern wird die Produktion der neuen Akkupacks in diesem Frühjahr in seinem Werk in Holland, Michigan, aufnehmen. Die Batterien haben eine Garantie von neun Jahren und 80 % Kapazität.

Für den Deep Blue, der auch ein ausgeklügeltes Navigationssystem besitzt, hatte Torqeedo bereits im vergangenen Jahr in den Niederlanden den Dame-Preis gewonnen, der als die wichtigste Auszeichnung für Bootsausrüstungen gilt, und im Februar diesen Jahres erhielt das System auf der Miami Boat Show den Innovationspreis der National Marine Manufacturer’s Association. Zu diesem Zeitpunkt hat Torqeedo bereits über 40.000 Stück seiner kleineren Bootsmotoren mit bis zu 8 PS Leistung verkauft.

Im Mai 2015 stellt Torqeedo eine Version seines Motors Deep Blue mit Wellenantrieb vor. Dessen Höchstgeschwindigkeit liegt bei knapp 30 km/h und die Reichweite beträgt über 160 km bei langsamer Fahrt. Im Dezember wird bekannt, daß die Zodiacs genannten motorisierten Schlauchboote der Expeditionsschiffe MS HANSEATIC und MS BREMEN von Hapag-Lloyd Kreuzfahrten nach einer einjährigen Testphase nun alle mit den umweltschonenden Elektromotoren Deep Blue ausgestattet worden sind.

von Torqeedo

Eine Weltpremiere ist im März 2017 die 305 Drophead in der E-Power-Variante, die als erstes Schiff der Firma Nimbus Boats mit der neuen BMW i Hochvoltbatterie und Torqeedos Deep Blue 80i als Antrieb ausgestattet ist. Die Nimbus 305 Coupé E-Power ist eine Weiterentwicklung der bereits 2016 vorgestellten Nimbus 305 Coupé. Eine weitere Weltpremiere ist der Tender 08e von Designboats aus der Schweiz in Twin-Motorisierung mit zwei Torqeedo Deep Blue 80i und Doppelwellen-Antrieb.

Im Oktober 2017 wird Torqeedo von der Deutz AG übernommen - für 100 Mio. € - und als eigenständige Tochtergesellschaft in die Unternehmensgruppe integriert.

Im Juli 2018 liefert Torqeedo die elektrischen Antriebe für insgesamt 15 Ausflugsboote eines neuen Urlaubsresorts der Vinpearl Gruppe in Hoi An, Vietnam. Die 9 m langen Boote stammen vom Schiffsbauer Song Lo aus Nha Trang und verfügen über innenliegende Torqeedo Deep Blue 80 Elektromotoren, als Energiespeicher dienen Lithium-Ionen-Batterien aus dem BMW i3.

in Bangkok

Bald darauf nimmt der thailändische Premierminister Prayut Chan-o-cha persönlich in Bangkok das erste vollelektrische Boot für den Pendelverkehr in Betrieb, nachdem die bestehenden 205 PS starken Dieselmotoren der Fähre im Dienst der Bangkok Metropolitan Authority (BMA) durch zwei 10 kW starke Torqeedo Cruise Elektro-Außenborder ersetzt worden waren. Das Schiff bietet Platz für 40 Passagiere, verfügt über einen Glaserfaserrumpf und mißt 14,5 m. Die Energieversorgung der Motoren übernehmen sechs Lithium-Batterie-Einheiten, das Nachfüllen erfolgt mit zwei Schnelladern. Im Dezember 2020 werden dann in Bangkok sieben weitere umgerüstete Elektroboote in Betrieb genommen, gefolgt von zwölf weiteren vollelektrischen Pendlerfähren im Juli 2021.

Für das Jahr 2019 präsentiert Torqeedo neue Deep Blue Motoren mit 100 kW Leistung, die in zwei Versionen erhältlich sind: eine Version mit niedriger Drehzahl für Verdränger-Boote sowie eine mit hoher Drehzahl für gleitende Boote. Außerdem wird Anfang des Jahres das weltweit erste solare Abwasser-Abpump-Boot an die Gemeinde Branford in Connecticut ausgeliefert, dessen Antriebssystem aus zwei Torqeedo Cruise 4.0 Außenbordern und vier Torqeedo Power 48.500 Lithium-Ionen-Batterien besteht.

Die Motoren werden mit Strom aus Batterien versorgt, die mit acht 100 W Solarmodulen geladen werden: 400 W für jede Batteriebank. Die Torqeedo Batterien treiben zudem die 2 PS Pumpe an und verfügen über ausreichend Kapazitäten, um das Boot einen ganzen Tag in Betrieb zu haben. Das knapp 8 m lange Aluminiumboot wurde von der Pilot’s Point Marina-Werft in Westbrook für das Gesundheitsamt des East Shore District gebaut, um einen kostenlosen Abwasserpumpdienst für Boote anzubieten, der das Einleiten von unbehandelten menschlichen Abfällen in die Wasserwege des Gebiets verhindert.

Im April wird über eine neue Partnerschaft zwischen Torqeedo und VIKING berichtet, einem Hersteller und Dienstleister im Bereich der Offshore-Sicherheit, bei der es um ein LifeCraft genanntes neues Evakuierungssystem mit elektrisch aufblasbaren Rettungsinseln geht. Diese sollen die sichere Evakuierung von Hunderten von Passagieren aus Schiffen auf See ermöglichen.

Torqeedo hat für die neue Rettungsinseln ein spezielles elektrisches Antriebssystem mit hoher Schubkraft entwickelt, mit dem sie mit Hilfe der an jeder Ecke installierten Elektromotoren in einen sicheren Abstand zum Schiff manövriert werden können. Das System war bereits im Oktober letzten Jahres in der Nordsee bei schwerem Wetter mit Wellenhöhen von bis zu 10 m getestet worden und funktionierte zuverlässig.

Besonders erwähnenswert ist, daß dieses System in seiner Ruhekonfiguration nichts weiter benötigt, als an eine Steckdose angeschlossen zu werden, um die redundanten Batteriepakete einsatzbereit zu halten. Probleme mit flüssigen Kraftstoffen und komplexen Motoren, die auch bei Nichtgebrauch gewartet werden müssen, sind damit obsolet. Die offizielle Zulassung der dänischen Schifffahrtsbehörde (DMA) für das Überlebensfahrzeug war bereits im März erteilt worden.

Im Dezember 2019 wird auf der International Nautic Boat Show in Paris das weltweit leistungsstärkste vollelektrische Boot zur Reinigung der Verschmutzung in Binnengewässern und Häfen vorgestellt. Das einzigartige Schiff der EFINOR-Tochtergesellschaft Sea Cleaner trägt den Namen Waste Cleaner 66 und wird von einem Torqeedo 25 kW Deep Blue-Motor mit einer 40 kWh Batterie angetrieben, die bei einer Reinigungsgeschwindigkeit von 2 Knoten eine Betriebsdauer von bis zu acht Stunden ermöglicht.

Das 6 m lange Reinigungsboot aus Aluminium, das auf der EFINOR-Werft in Paimpol gebaut wurde, nutzt eine patentierte Technologie, um bis zu 700 kg feste Abfälle und 1.000 Liter flüssige Abfälle, einschließlich Kohlenwasserstoffe, aufzunehmen. Dabei trennt das Reinigungssystem automatisch Wasser und Kohlenwasserstoffe, um eine Emulgierung zu verhindern. Das vielseitig einsetzbare Gefährt kann im Stillstand, aber auch während der Fahrt (vorwärts oder rückwärts) Müll aufsaugen.

Im Januar 2020 wird berichtet, daß auch die SeaRobotics Corp. aus Florida ihr neues, 7 m langes autonomes Aluminiumboot Endurance 7.0 mit einem elektrischen Antriebssystem von Torqeedo ausgestattet hat. Das voll integrierte und computergesteuerte hybride Antriebssystem wurde für unbemannte Langstreckenfahrten für die Hydrographie und Unterwasserkartierung entwickelt und umfaßt einen Deep Blue 50i Elektromotor, eine 30,5 kW Lithium-Antriebsbatterie nebst Wandler, eine weitere Lithium-Batterie als Backup und einen 25 kW Dieselgenerator.

Das System ist so konzipiert, daß seine Leistung bei Vermessungsgeschwindigkeiten bei Halten der Position bis zu sechs Tage und zwischen dem automatischen Aufladen der Batterie über den Bordgenerator bis zu zehn Stunden ausreicht. Die Aufladezyklen erfolgen vollautomatisch und computergesteuert, wobei das Boot von einem Bediener an Land per Fernsteuerung oder halbautomatisch betrieben werden kann, um seinen Einsatzplan umzusetzen.

in Schweden

Zeitgleich ist erfahren, daß Torqeedo sein batterie-elektrisches Antriebssystem auch für ein neues Schiff der gemeinnützigen Swedish Sea Rescue Society geliefert hat, das als das erste seiner Art einen dualem Diesel- und Elektroantrieb besitzt. Der primäre Antriebsstrang des Rettungsschiffes besteht aus zwei 478 kW Scania-Dieselmotoren mit Wasserdüsen, während sich das elektrische Antriebssystem aus zwei Deep Blue 50 kW Elektromotoren und zwei 10 kWh Li-Io-Batterien zusammensetzt.

Das 14 m lange Kompositschiff, das bereits im Vorjahr in Dienst gestellt und auf den Namen Rescue Mercedes Eliasson Sanne getauft wurde, kann bei einer Suchgeschwindigkeit von 6 Knoten zwischen den Ladevorgängen bis zu 1,5 Stunden geräuschlos und emissionsfrei betrieben werden, wobei der Elektroantrieb insbesondere beim Ein- und Auslaufen auf Schwedens ökologisch sensiblen Wasserstraßen zum Einsatz kommt.

Im Februar stellt Torqeedo auf der Miami International Boat Show zwei Neuheiten vor, darunter ein solarelektrisch-betriebener Katamaran, der mit dem Deep Blue Hybrid-System von Torqeedo angetrieben wird. Der Katamaran Aquila 44 von Nova Luxe wurde nach individuellen Vorgaben gebaut. Das Hybrid-System speichert die Sonnenenergie in einer 80 kWh Batteriebank und versorgt damit die beiden 50 kW Innenbordantriebe plus elektrische Geräte wie Kombüse, Beleuchtung und Wasserentsalzungsanlage. Außerdem feiert das Unternehmen bei diesem Anlaß sein 15. Jahr der technischen Innovationen und die Auslieferung des 100.000sten elektrischen Antriebs.

Im März folgt die Meldung, daß das Schiffsbau- und Werftunternehmen Alumarine Shipyard für den Hafen von La Rochelle ein neues Vermessungsschiff mit einem dualen Elektro-/Dieselantriebssystem gebaut hat. Das Antriebspaket von Torqeedo bestehend aus zwei Cruise 10.0 R Elektro-Außenbordern mit je vier Power 48-5000 Lithiumbatterien.

Im Juni kündigt der in Liverpool ansässige Bootsbauer Water Witch an, für all seine Versi-Cat-Abfallsammelboote und Ponton-Arbeitsboote künftig elektrische Antriebe von Torqeedo als Ersatz für die Standard-Viertakt-Außenborder anzubieten. Das Unternehmen baut seit über 50 Jahren spezialisierte Reinigungsboote und setzt rund 200 Arbeitsboote zur Entfernung von Müll und Abfällen in Häfen und Wasserstraßen auf der ganzen Welt ein.

Das Antriebs-Paket aus einem Cruise 10.0 Außenborder mit zwei Power 48 Lithium-Ionen-Batterien, mit denen das System 6 - 8 Stunden zwischen den einzelnen Aufladungen genutzt werden kann.

Im Frühjahr 2021 nimmt die erste vollelektrische Charter-Flotte der im Vorjahr von Nora Sjögren Johre und ihren Geschäftspartnern gründeten Firma Canal Boats ihren Betrieb am norwegischen Telemark-Kanal auf, der manchmal als das 8. Weltwunder bezeichnet wird. Die Flotte besteht aus sechs Charter-Booten der slowenischen Werft Greenline Yachts, die mit Torqeedo Deep Blue Elektromotoren ausgestattet sind.

Außerdem kündigt die Torqeedo im März einen neuen elektrischen Antrieb für Passagierfähren an, der einen um 360° drehbaren Ruderpropeller von Poseidon besitzt. Der Antrieb bietet eine Dauerleistung von 50 kW und eine Spitzenleistung von 65 kW. Und im September stellt die Fassmer-Werft ein vollelektrisches Fährenkonzept für den öffentlichen Nahverkehr vor - die Fassmer CIT-E Ferry, die von einem integrierten elektrischen Antriebssystem von Torqeedo mit bis zu 200 kW Leistung und Batterien im MWh-Bereich angetrieben wird.

Ende August wird der jüngste Neubau eines vollelektrischen Schiffes der Ostseestaal GmbH & Co. KG, eine Elektro-Solar-Fähre für die Insel Usedom, auf den Namen Antonia vom Kamp getauft und in Dienst gestellt. Sie ersetzt eine bis vor kurzem dort genutzte konventionelle Fähre und pro Fahrt bis zu 20 Personen und 15 Fährräder befördern.

Das 14,65 m lange und 4,45 m breite Schiff ist mit 13 Solarmodulen mit einer maximalen Leistung von 4,3 kW ausgestattet und verfügt über eine Batteriekapazität von 80 kWh. Mit dem 60 kW Ruderpropeller von Torqeedo soll eine Dienstgeschwindigkeit von 8 Knoten und eine Maximalgeschwindigkeit von 15 Knoten erreicht werden.

Im Februar 2022 erhält Torqeedo den Auftrag zur Lieferung eines kompletten elektrischen Antriebssystems für ein Boot in der deutschen Stadt Kiel. Das Elektroschiff mit der Bezeichnung Wavelab wird als autonome Forschungsplattform für die Initiative Clean Autonomous Public Transport Network (CAPTN) dienen, dessen Ziel ist, die Infrastruktur für ein integriertes innerstädtisches Mobilitätsnetz zu schaffen, das auf mehreren Verkehrsträgern zu Wasser und zu Lande basiert.

Das Boot, das von der Gebr. Friedrich Schiffswerft in Kiel gebaut und bis Ende 2022 ausgeliefert werden soll, wird zwei 50 kW Deep Blue Motoren mit lenkbarem Ruderpropeller und sechs Deep Blue Lithium-Ionen-Batterien mit einer Gesamtkapazität von 240 kWh erhalten.

Im April 2022 berichtet die Fachpresse, daß das unbemannte und autonome Überwasserboot Mahi Two (o. Mahi 2) erfolgreich den Atlantik überquert hat - als erstes seiner Art und mit Hilfe eines 2.0 Pod-Elektromotors und zwei Lithium-Ionen-Batterien von Torqeedo sowie Solarenergie. Das Wasserfahrzeug verließ die Hafenstadt A Coruña an der Küste Spaniens im September 2021 und erreichte nun nach einer mehr als 4.300 Seemeilen langen Reise die Insel Martinique auf den Französischen Antillen.

Das Team um den belgischen Ingenieur Pieter-Jan Note hatte das 4 m lange Boot mit Kameras, Sensoren, Bordmodem, GPS und einem automatischen Identifikationssystem ausgestattet, und auf dem Deck wurden sechs Solarmodule mit einer Gesamtleistung von ca. 1,2 kW zur Energiegewinnung angebracht. Obwohl die Satellitenverbindung im Januar im Mittelatlantik unterbrochen wurde, setzte das kleine Schiff seine Reise selbständig und tapfer bis zum Ende fort.

Im Berlin wird Ende des Jahres das Passagierboot Oranje Nassau als erstes Grachtenboot der Stadt von Diesel- auf Elektroantrieb umgerüstet. Zum Einsatz kommen ein Deep-Blue-Elektromotor und Akkus, die mit insgesamt 120 kWh Kapazität genug Energie für acht Stunden auf der Spree bieten.

Im Juni 2023 präsentiert Torqeedo auf der Electric & Hybrid Marine World Expo in Amsterdam eine neue Batterieoption: Die Deep Blue Battery 80 nutzt die Lithium-Eisen-Phosphat-Chemie (LFP) und bietet mit 80 kWh eine doppelt so hohe Energiespeicherkapazität wie die vorherige Generation der Deep Blue-Batterien.

Daß Deutz sechs Jahre nach der Übernahme die Tochter Torqeedo wieder verkaufen und sich auf die Weiterentwicklung des Kerngeschäfts mit optimierten Verbrennungsmotoren, dem Aufbau einer emissionsfreien Produktpalette sowie den Ausbau des Servicegeschäfts fokussieren will, wird im Oktober gemeldet. Insider begründen die Entscheidung mit Qualitätsproblemen, drohenden Gerichtsverfahren und Prügeleien von Betriebsräten.

Tatsächlich wird Torqeedo im Januar 2024 an die Yamaha Motor Co. Ltd. verkauft - für einen nicht näher bezifferten „hohen zweistelligen Mio.-€-Betrag“. Ich setze voraus, daß auch viele Leserinnen und Leser zusammen mit mir über diesen ,Ausverkauf der deutschen Industriekompetenz’ schimpfen werden.

Bereits Ende 2023 präsentiert Torqeedo die nächste Generation Elektroaußenborder als Travel Family - und Anfang 2024 absolviert der Prototyp Delta Eco One Testfahrten auf dem Paraná-Fluss und dem Rio de la Plata in Argentinien. Das Aluminium-Schiff des Fährenbetreibers Delta Argentina Uruguay bietet Platz für 22 Passagiere und wird von zwei Torqeedo-Cruise-12.0-Motoren und Power-48-5000-Batterien angetrieben. Es erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 9 Knoten. Ein 1,1 kW Solarpaneel auf dem Dach versorgt elektrische Geräte an Bord sowie die Klimaanlage.

Zum Hintergrund: Das Delta del Paraná in Argentinien ist das einzige Flußdelta der Welt, das in einen anderen Fluß mündet und ein 21.800 m2 großes Sumpfparadies bildet, nur eine Stunde von Buenos Aires entfernt. Für die Familien, die die 1.000 winzigen Inseln des Deltas ihr Zuhause nennen, sind die lanchas colectivas – alte Passagierfähren aus Mahagoniholz, die von Dieselmotoren angetrieben werden – das wichtigste Transportmittel, alledings auf Kosten des empfindlichen Ökosystems.

Das soll sich nun ändern, wobei das mittelfristige Ziel der EcoLancha-Initiative ist, die gesamte bestehende Flotte der durch 174 elektrische EcoLancha-Einheiten zu ersetzen. Das Projekt sieht auch ein größeres elektrisches Wassertaxi für 60 Passagiere vor, das mit dem 100 kW Deep Blue von Torqeedo ausgestattet ist.

Mitte Mai 2024 startet Berlins ältestes Fahrgastschiff, der 138 Jahre alte Dampfer Kaiser Friedrich, mit einem Torqeedo-Antrieb in ein neues nachhaltiges Zeitalter, in welchem das 100 Tonnen schwere Schiff von zwei Deep-Blue-50i-Motoren und einer 400 kWh Deep-Blue-Batteriebank angetrieben wird. Pro Betriebsstunde sollen so über 150 Liter Diesel eingespart werden.

Weiter mit die allgemeinen Jahresübersicht:

Im Rahmen der Jubiläumsfeier 25 Jahre Fränkisches Seenland im August 2011 stellt das international tätige Technologieunternehmen BionX mit Hauptsitz in Aurora, Kanada, erstmals sein neu entwickeltes WaterPedelec SeaScape12 vor, dessen Markteinführung im Herbst erfolgen soll. Ausgestattet mit der intelligenten Antriebstechnologie der Firma, die durch Kooperationen mit verschiedenen Pedelec-Herstellern bekannt ist, bietet das zweisitzige SeaScape12, das zusätzlich auch noch zwei Kindern Platz bietet, eine einzigartige Flexibilität in punkto Fahrvergnügen und Einsatz.

SeaScape12

Das elektrische Antriebssystem besteht aus einem Motor, Batterien, einer multifunktionalen Konsole sowie einer intelligenten Steuerungssoftware. Dank einer einfach zu handhabenden Schaltung kann gewählt werden, aus eigener Kraft oder unterstützt von einem Elektromotor zu fahren. Insgesamt vier Unterstützungsstufen lassen sowohl ein entspanntes Cruisen, komfortable Besichtigungstouren ohne ins Schwitzen bringendes, sportliches Training auf dem Wasser zu. Zwei 12 V Batterien liefern 250 W Leistung.

Zudem beinhaltet das 3 m lange SeaScape12 vier innovative Technologien, die bereits zum Patent angemeldet sind: Das Decoupled Pedal System (DPS) erlaubt ein unabhängiges Treten der Pedale durch den Piloten und Co-Piloten; die Variable Assist Propulsion (VAP) bietet eine variable Unterstützung proportional zum Kraftaufwand des Fahrers; das Propeller Transom System (PTS) erlaubt ein Fahren bei geringer Wassertiefe durch stufenweises Anheben der Ruder- und Steuerungseinheit; und das Front Module Insert (FMI) ist ein flexibel zu nutzendes Modul, in welches z.B. eine Kühleinheit für Getränke usw. eingesetzt werden kann. Das Gerät wird derzeit in Österreich gebaut und ist zu einem Preis von 6.000 $ verfügbar.

Auf der Cannes Boat Show im September stellt

das französische Unternehmens EXOCONCEPT einen schnittig

aussehenden elektrischer Jetski aus Kohlefaser und superleichten Materialien

vor, auf dem man in Bauchlage fährtt, anstatt auf ihm zu sitzen.

EXO

Der Exoconcept EXO verfügt über einen 7 kW Motor, Schnelladebatterien und ein geräuschloses Wasserstrahl-Antriebssystem. Er ähnelt vom Konzept her dem o.e. Green Samba mit einer angeblichen Höchstgeschwindigkeit von 105 km/h, ist aber eher für Yachtbesitzer oder Mieter von Wasserparks mit relativ sanftem Spaß gedacht - denn seine Höchstgeschwindigkeit liegt bei 50 km/h.

Der EXO ist in einem verstärkten ABS-Modell und in vier Farben erhältlich - oder in einer schick aussehenden Kohlefaser-Version. Das ABS-Modell wiegt ohne Batterien 29 kg, während das Carbon-Modell nur 19 kg auf die Waage bringt. Mit vier oder sechs Lithium-Eisen-Phosphat-Akkus erhöhen sich diese Gewichte um 20 bzw. 30 kg. Bei den Motoren kann man zwischen 3,5, 4,5 oder 7 kW wählen, was einen deutlichen Einfluß auf die Laufzeit der Batterien hat, die zwischen einer und zweieinhalb Stunden liegt.

Das Unternehmen hat bereits Bestellungen für die Kohlefaser-Modelle entgegengenommen, die bis Ende des Jahres ausgeliefert werden sollen. Auf der Pariser Bootsmesse im Dezember sollen dann auch Bestellungen für das ABS-Modell angenommen werden, deren Auslieferung im ersten Quartal 2012 erfolgen soll soll. Die Preise für das ABS beginnen bei 7.290 €, während Käufer des Carbonmodells mindestens 19.580 € zu zahlen haben. Bestätigen läßt sich das aber nicht, denn später ist überhaupt nichts mehr darüber zu finden.

In den letzten Jahren sind eine Reihe von Tauchbooten auf den Markt gekommen, die einem breiteren Publikum die Erforschung der Unterwasserwelt näher bringen. Das jüngste Projekt, das ebenfalls im September präsentiert wird, ist das ICTINEU 3, ein Tauchfahrzeug mit drei Sitzen (ein Pilot und zwei Passagiere), das bis zu einer maximalen Tiefe von 1.200 m tauchen kann. Um die Aussicht zu genießen, gibt es ein Acrylfenster mit einem Durchmesser von 1,5 m, und der Innenraum wird unter atmosphärischem Druck gehalten, so daß die Passagiere keine Dekompressionsprobleme bekommen.

Das U-Boot der Firma ICTINEU Submarins SL aus Barcelona ist für alle Bereiche von der Ozeanographie über Archäologie, Industriearbeiten, Film- und Fotoaufnahmen bis hin zu Freizeitanwendungen gedacht. Es kann je nach Aufgabe modifiziert werden und ist in der Lage, verschiedene Instrumenten- und Sensornutzlasten aufzunehmen und ist außerdem mit zwei Roboterarmen mit sieben Freiheitsgraden, einer Reichweite von 1,5 m und austauschbaren Klauen ausgestattet.

Angetrieben von vier Heck- und vier Manövrierstrahlern, die von einem 42 kWh Lithium-Ionen-Akkupack gespeist werden, kann sich das ICTINEU 3 unter Wasser bis zu 32 km weit bewegen, bei einer Reisegeschwindigkeit von 1,5 Knoten. Es kann bis zu zehn Stunden autonom operieren und im Notfall bis zu 120 Stunden lang Lebenshilfe leisten.

Aufgrund seiner Abmessungen von 4,8 m Länge, 1,95 m Breite und 3 m Höhe und einem Gewicht von 5.300 kg kann das Tauchfahrzeug von den meisten Forschungsschiffen aus leicht transportiert und betrieben werden. Der Bau des ICTINEU 3 soll bis Ende 2011 abgeschlossen sein, danach folgen die Seerprobung sowie die endgültige Zertifizierung und Klassifizierung.

Zusätzlich zu den Plänen, das Tauchfahrzeug auf Anfrage zu fertigen und in zwei Jahren auszuliefern, wird ICTINEU auch Tauchdienste anbieten, die Anfang 2012 beginnen sollen. Buchungen werden bereits entgegengenommen: Ein anderthalbstündiger Tauchgang in Tiefen von 50-250 m in Costa Rica kostet 1.250 €, während für einen 3- bis 4-stündigen Tauchgang in Tiefen von bis zu 1.000 m in Rec de la Fonera 6.000 € anfallen.

Ein weiteres Tauchgerät, das allerdings unbemannt und ferngesteuert ist, erscheint im Dezember 2011 in den Blogs. Das in New Hampshire ansässige Unternehmen Aquabotix Corp. bietet mit seinem HydroView genannten Fahrzeug ein Gerät an, das mit LED-Lichtern und einer HD-Videokamera ausgestattet ist, um beispielsweise Unterwasserwelten aus nächster Nähe zu betrachten, in den dunklen Tiefen nach versunkenen Schätzen zu suchen oder - für Bootseigner - ihr Boot unter Wasser zu inspizieren.

Neben einer Live-Videoübertragung an ein iOS- oder Android-basiertes Smartphone, Tablet oder einen Laptop kann das ferngesteuerte Unterwasserfahrzeuge (ROVs) durch Neigen des Telefons oder Tablets oder über das Touchpad des Laptops gesteuert werden. Hierzu wird das Aquabotix Hydroview über ein Kabel mit einer oberirdischen Basisstation verbunden, die sich wiederum über Wi-Fi mit dem Steuergerät verbindet. Neben der Aufnahme von HD-Videos können aber auch Standbilder aufgenommen und automatisch auf Social-Media-Websites hochladen werden.

Aktuell werden zwei Versionen des von 3,6 kg schweren Geräts angeboten: der HydroView Sport, der eine Tauchtiefe von gut 20 m und eine Geschwindigkeit von bis zu 3 Knoten erreicht, während die Batterie bis zu zwei Stunden Betriebszeit bietet, und der online zu einem Preis von 2.995 $ verkauft wird - sowie die Pro-Version mit einer Geschwindigkeit von 5 Knoten, einer Batterielebensdauer von drei Stunden und einer maximalen Tauchtiefe auf 45 m. Die Sport-Version wird mit einem 25 m langen Kabel geliefert, bei der Pro-Version ist es 50 m lang. Über den Preis und die Verfügbarkeit der Pro-Version gibt es noch keine Angaben.

Schon der Aquabotix Hydroview Sport stößt damit viel weiter in die Tiefe vor als das gerade einmal 5 m schaffende Neptune SB-1 des taiwanesischen Herstellers Thunder Tiger Corp., das wegen seiner Fernsteuerbarkeit als Vergleich herangezogen wird und seit Anfang des vergangenen Jahres auf dem Markt ist. Es verfügt über eine optionale Mini-Videokamera in der durchsichtigen Bugspitze sowie, ebenfalls optional, über 15 m langes Videokabel, das an einen tragbaren LCD-Monitor angeschlossen werden kann. Dafür ist aber auch der Preis wesentlich günstiger - die meisten Online-Händler bieten das SB-1 für etwa 570 $ an.

Es ist allerdings darauf hinzuweisen, daß das letztgenannte Unternehmen auch für den Regierungs-/Verteidigungsmarkt autonome Unter- und Überwasserdrohnen produziert, wie die Seawolf- und die Seashark-Familien. Und während die Firma auf den Messen bis 2023 nur Aufklärungsdrohnen ausstellte, werden ab 2024 auch Selbstmorddrohnen wie die Overkill FPV-Drohne angeboten. Über diese Technologien findet sich mehr in den Jahresübersichten der Elektro- und Solarfluggeräte.

Die Aquabotix präsentiert im Dezember 2017 mit dem professionellen Integra AUV/ROV ein Unterwasser-Roboterfahrzeug, das die Vorteile ferngesteuerter Fahrzeuge (Remotely Operated Vehicles, ROVs) mit denen autonomer Fahrzeuge (Autonomous Underwater Vehicles, AUVs) in einem Gerät kombiniert. Die vorgeschlagenen Anwendungen umfassen Strafverfolgung, Forschung, Umweltbewertung, Verteidigung und Infrastruktur.

AUV/ROV

Bei der Verwendung als ROV wird das Integra an ein Glasfaserkabel angeschlossen, das von ihm zu einer mit Wi-Fi ausgestatteten Kontrollbox an der Küste führt, von wo aus der Bediener das Fahrzeug in Echtzeit über eine browserbasierte App auf seinem Mobilgerät steuert. Dadurch kann er sich überall auf der Welt befinden, wo es einen Internetanschluß gibt. Um den Integra als AUV zu nutzen, wird das Kabel abgezogen und eine Mission mit einem Windows-basierten Programm vorprogrammiert.